Abbaye d'Ardenne - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Architecture

L'abbatiale

Le premier édifice fut consacré en 1138, pendant la période romane. Ce qui subsiste est du début du XIIIe siècle, bien que la période de construction s'étale sur plusieurs périodes, jusqu'au XVIIe siècle. Le transept ne fut pas intégré aux travaux de restauration de 1230, après l'effondrement du chœur, mais réutilisé comme « chanterie », vestibule et sacristie. Quelques maladresses apparaissent dans la construction, par le manque de parallélisme entre le mur sud et les six premières travées, sans doute parce que le constructeur avait mal pris ses repères à partir du cloître. Le bâtiment est à deux étages, l'étage inférieur a des grandes arcades supportées par des piles cylindriques et le supérieur étant éclairé par des fenêtres. La voute en bois est particulière, réalisée en bois au XVIIe siècle dans le style gothique. Une autre particularité est que les fenêtres hautes sont plus larges que les autres. De plus, les baies du côté sud sont construites de deux hauteurs différentes. D'autres irrégularités de niveau et quelques différences de décor sur les balustrades peuvent être observées, démontrant des discontinuités dans les restaurations. Les chapiteaux sont ornés de crochets et feuillages élégants, dans le style à l'honneur en Normandie au XIIIe siècle, de même que les décors à trèfles à trois et quatre feuilles du XIVe siècle. À l'extérieur, deux tourelles octogonales, jadis surmontées de flèches, encadrent une façade gothique, dont il manque aujourd'hui le pignon ouvragé et d'autres éléments disparus lors de l'effondrement de 1947.

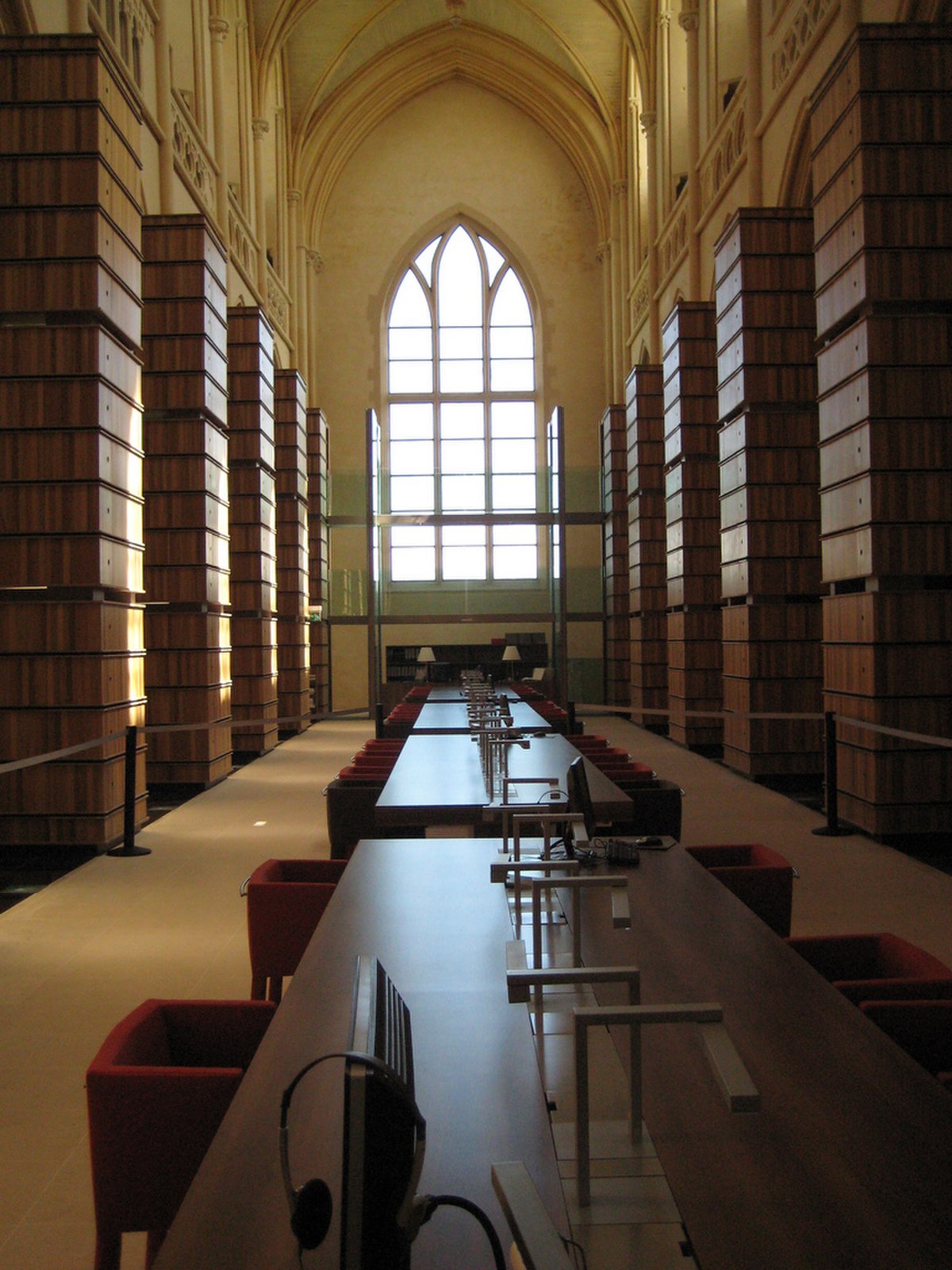

La nef abrite aujourd'hui une bibliothèque d'archives, dont l'architecture contemporaine accolée aux piles de l'église peut surprendre ou séduire. C'est là que sont déposés, dans une atmosphère surveillée, les fonds documentaires de l'IMEC.

| Bibliothèque de l'IMEC, aménagée dans l'ancienne abbatiale | Le chevet de l'abbatiale | ||

| Voûte de l'ancienne abbatiale |

La porte de Bayeux

C'est le plus vieux bâtiment de l'abbaye. Selon la règle de Saint-Norbert, on accédait aux abbayes par quatre portes, situées aux quatre points cardinaux. Si La Lucerne eut ses quatre portes, les archives ne permettent pas de dire s'il en fut ainsi à Ardenne. La porte ouest, ou porte de Bayeux, est du XIIIe siècle. Construite dans le style roman normand qu'on retrouve au prieuré proche de Bretteville-sur-Odon ou à celui de Saint-Vigor de Bayeux, cette porterie comporte un étage habitable. L'accès à la basse-cour se fait par une double porte charretière surmontée de voussures en plein cintre. Une porte piétonne à arc brisé l'accompagne. Le passage se fait sous une voute à croisée d'ogives. Du côté de la cour, l'étage est éclairé par trois belles fenêtres à meneaux. Dans cette pièce était rendue la justice temporelle, confrontant parfois les chanoines et leurs fermiers, ou les fermiers entre eux.

La porte Saint-Norbert

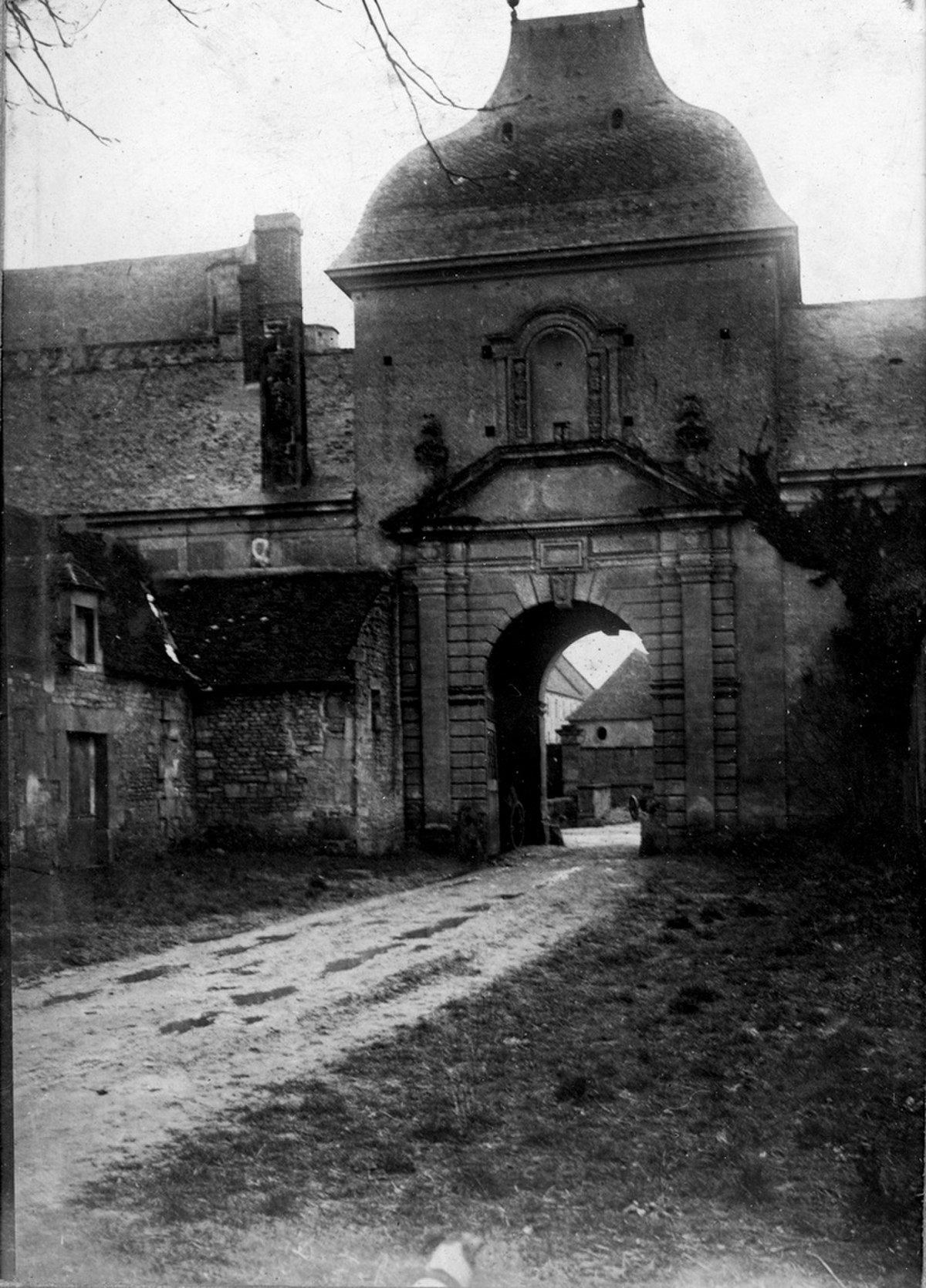

Construite dans la première moitié du (XVIIIe siècle), son style est pourtant proche de celui du XVIIe siècle et de l'influence jésuite, avec son appareil à bossages et son toit en dôme. Au-dessus du fronton trapézoïdal orné à chaque extrémité d'épis, une niche a dû abriter autrefois une statue de Saint-Norbert.

De chaque côté du pavillon, deux ailes divisées en cinq travées par des pilastres abritait à l’origine une écurie voûtée et une sellerie. L’ensemble long de quarante mètres est prolongé à l’ouest par une ancienne porcherie. Dans la cour, des pelouses entrecoupées d'allées ont été aménagées récemment.

| Façade nord au début du XXe siècle |

La grange aux dîmes

Du XIIe siècle, elle est une des plus belles granges monastiques de Normandie. Longue de 48 mètres et large de 16, elle rappelle l'importance des domaines agricoles de l'abbaye. De puissantes piles cylindriques séparent à l'intérieur la nef centrale des deux bas-côtés. Parfaitement restaurée en 1952 des dégâts de 1944, elle a été aménagée à la fin du XXe siècle pour accueillir un centre culturel de rencontre et des expositions ouvertes au public.

Les bâtiments conventuels

Ce sont les éléments d'architecture ayant le plus souffert des destructions. Il ne reste que la cuisine, intégrée aux bâtiments sud, comprenant également la boulangerie, des celliers et des chambres pour les domestiques des hôtes. En 2008, cette partie de l'abbaye reste encore à restaurer.

Du mur d'enceinte, il reste un mur continu de deux kilomètres de pourtour.

Les bâtiments de ferme

Bien que terminés au XVIIe siècle ou remaniés pour les adapter à la vie agricole, ils comportent une majorité d'éléments médiévaux. Le bâtiment nord a conservé ses contreforts. L'aile sud présente moins d'intérêt. Toutefois, le logement du fermier est tel qu'il apparait sur le plan du XVIIIe siècle et comporte une belle salle voutée. Le logis près de la porte de Bayeux a été édifié en 1825. Dans les bâtiments côté sud, il est prévu d'aménager un espace d'accueil du public, avec boutiques et bar.

Le farinier

Du XVIIIe siècle, le farinier comprenait une boulangerie, un cellier, un corps de logis pour les domestiques et des greniers à blé. Il est aujourd'hui un lieu de résidence pour les chercheurs, comprenant quinze chambres et une salle de travail.

Le pavillon des archives

Seul bâtiment récent de l'abbaye, il est consacré au traitement et à la conservation des archives déposées à l'IMEC, l'Institut Mémoires de l'Édition Contemporaine.