Architecture bioclimatique - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Notions théoriques

Afin de stocker l'énergie, que ce soit sous forme de chaleur en hiver ou de fraicheur en été, le bioclimatisme fait appel aux caractéristiques physiques des matériaux. Ces caractéristiques déterminent la vitesse et l'intensité auxquelles l'énergie va être stockée, la quantité totale d'énergie pouvant être stockée, le délai s'écoulant entre le stockage et la restitution, et la vitesse et l'intensité auxquelles cette énergie pourra être restituée. Des techniques particulières permettent de modifier la dynamique des matériaux, en fonction des effets recherchés.

Caractéristiques énergétiques des matériaux

Tout matériau se définit du point de vue énergétique par trois caractéristiques physiques principales :

- Sa masse volumique, généralement notée par la lettre grecque ρ (rho). La masse volumique d'un matériau est une grandeur physique qui caractérise sa masse par unité de volume. Quand on la compare à celle de l'eau, on parle alors de densité.

- Sa conductivité thermique, appelée λ (lambda). Elle représente la capacité du matériau à laisser circuler la chaleur en son sein.

- Sa chaleur massique, plus rigoureusement appelée capacité thermique massique, et notée c qui représente la capacité plus ou moins grande d'un matériau à absorber de la chaleur sans s'échauffer outre mesure.

Inertie thermique

Quand on fait le produit ρc de la masse volumique par la chaleur massique, on obtient la chaleur volumique du matériau, encore appelée inertie thermique ou plus simplement inertie. Cette inertie des matériaux est à la base de la conception architecturale bioclimatique, puisque c'est elle qui va déterminer la capacité d'un bâtiment à stocker plus ou moins l'énergie solaire sans s'échauffer ou se refroidir hors des valeurs nécessaires pour maintenir le confort intérieur.

Effusivité

Une table en bois avec des pieds en fer, placée dans une pièce chauffée, présente un plan de travail en bois et des pieds en fer à la même température. Pourtant, si on touche le bois ou le fer, on a l'impression que le fer est plus froid. Ce phénomène provient de l'effusivité.

Le bois possède une effusivité de 400, semblable à celle de la peau humaine. Si le bois est à 15°C et la peau à 25°C, le contact s'établira à la moyenne entre les deux températures, soit 20°C. Le fer a une effusivité de 14000, soit 35 fois plus que la peau, il va céder 35 fois plus de chaleur qu'il n'en prendra à la main, et le contact avec la peau va alors s'établir à 15,3°C, avant que la main ne commence à réchauffer le fer : le fer semble froid.

L'effusivité est donnée par la formule :

Elle est proportionnelle à la conductivité thermique et à l'inertie du matériau (plus précisément à leur racine carrée). L’effusivité décrit la rapidité avec laquelle un matériau absorbe ou cède la chaleur. Un matériau fortement effusif, comme en général la pierre ou le métal, semble froid, et est apprécié en climat chaud, alors qu'un matériau faiblement effusif, comme le bois et plus généralement les fibres végétales, semble chaud, et est apprécié en climat froid. Le choix d'un matériau, vis-à-vis de son effusivité, est conditionné par l'ambiance thermique souhaitée dans un local, mais aussi par la réactivité thermique attendue pour ce local : un matériau faiblement effusif permettra d'atteindre plus rapidement une température de rayonnement élevée : il se réchauffera plus vite en surface.

Diffusivité

Quand on chauffe intensément l'extrémité d'un matériau, on constate qu'au bout d'un certain temps, la chaleur s'est comme "étalée" dans le matériau : tout le matériau est devenu un peu plus chaud, mais nettement moins que la partie chauffée à l'origine. La quantité de chaleur apportée s'est répartie, s'est diffusée à travers la matière. Ce phénomène est déterminé par la diffusivité.

La diffusivité est donnée par la formule :

Elle est proportionnelle à la conductivité thermique mais inversement proportionnelle à l'inertie du matériau. Elle décrit la rapidité d’un transfert de chaleur à travers toute la masse d’un matériau, et plus précisément, caractérise la capacité d'un matériau à transmettre un signal de température d'un point à un autre de ce matériau.

On constate un lien très fort entre la diffusivité et l'effusivité, grandeurs qui dépendent toutes deux des trois caractéristiques énergétiques des matériaux vues précédemment. Ce lien peut être écrit mathématiquement par la relation suivante, qui est une autre façon de décrire l'inertie thermique :

Ce sont sa diffusivité (la vitesse de propagation de la chaleur dans le matériau) et son effusivité (l'aptitude du matériau à échanger de la chaleur avec son environnement) qui déterminent la caractéristique fondamentale d'un matériau en bioclimatisme : son inertie thermique.

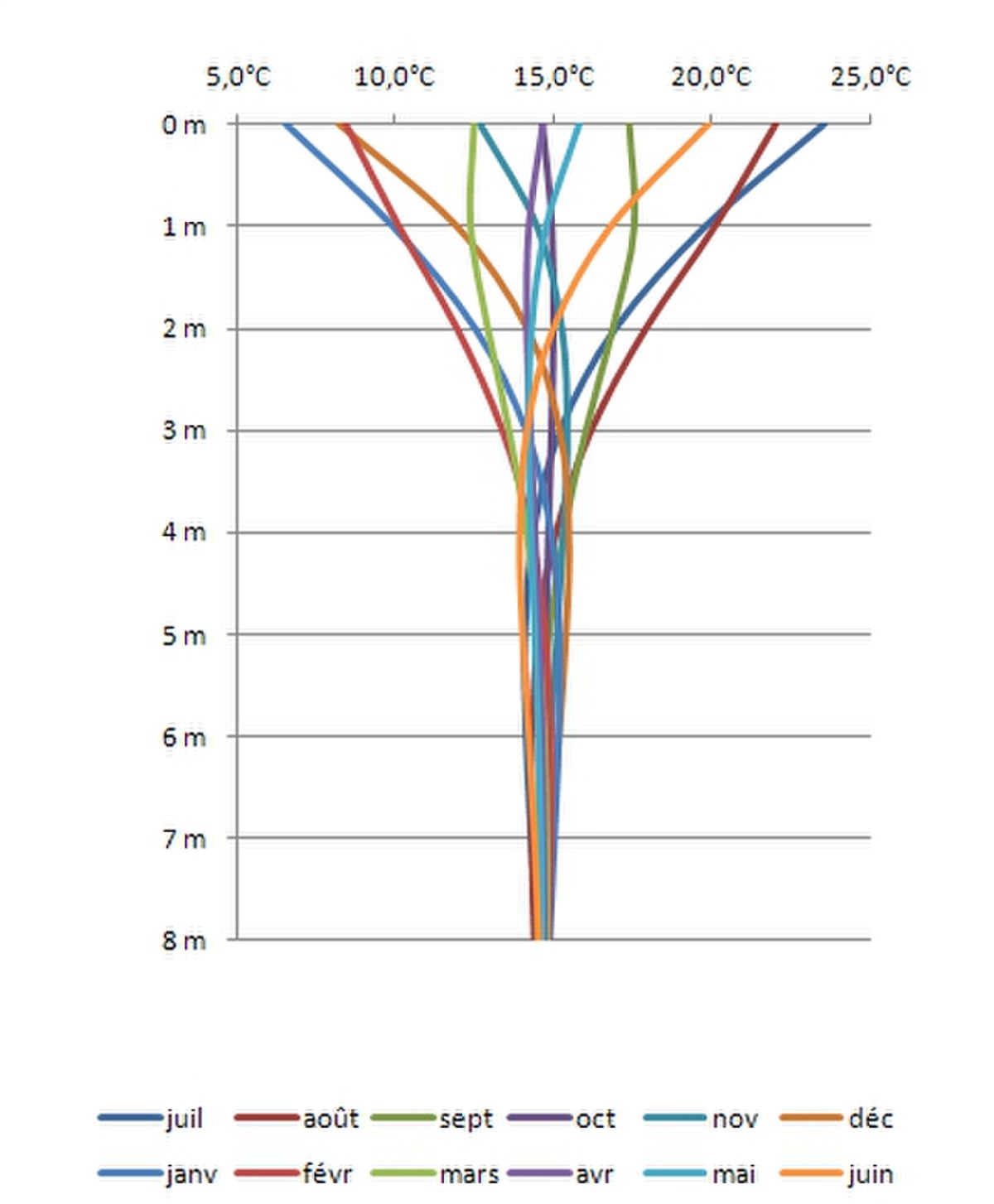

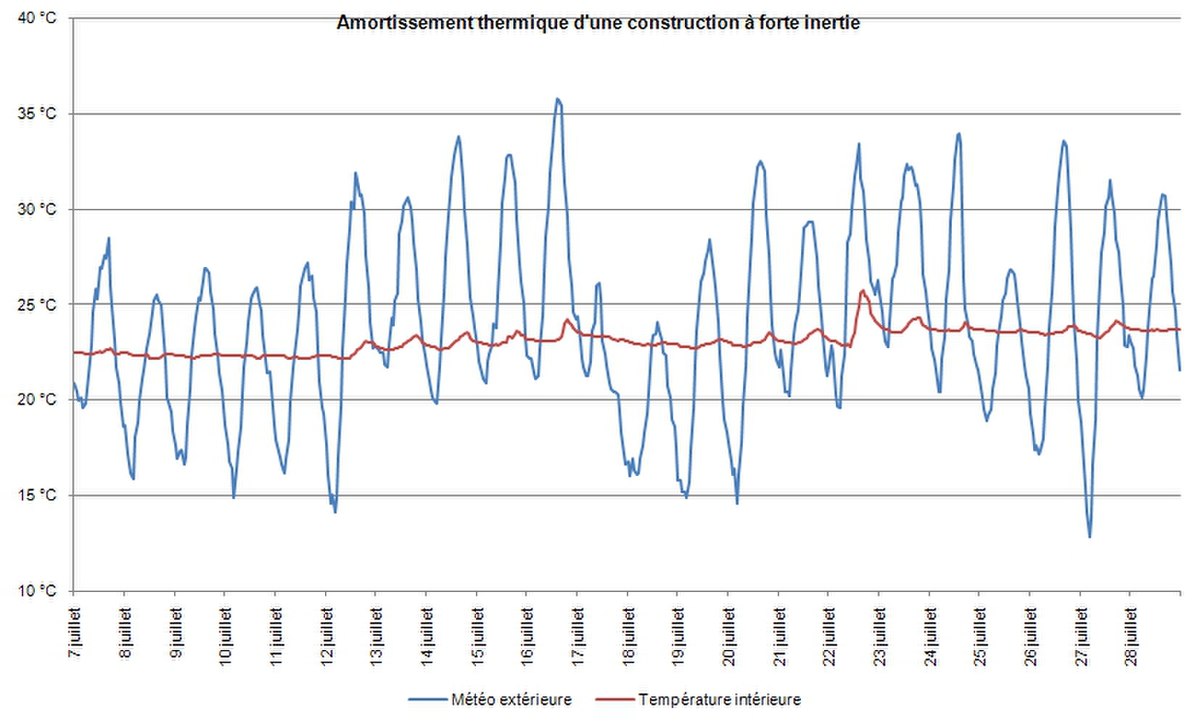

Amortissement thermique

Lorsqu'une masse de matière reçoit en surface de manière variable des apports de chaleur, le phénomène de diffusion amortit les fluctuations au sein de la matière, en proportion de l'éloignement par rapport au point d'injection de l'énergie. Cet amortissement suit une loi exponentielle. Dans un mur massif, en béton ou en pierre, cet amortissement est tel qu'à une profondeur d'environ 40 cm la fluctuation journalière de l'ensoleillement n'est quasiment plus mesurable. A la surface de la Terre, l'amortissement de la fluctuation de température entre l'été et l'hiver est quasiment total à une profondeur de l'ordre de 4 mètres. A cette profondeur, la température devient constante et égale à la température moyenne de la planète, soit environ 15°C ± 1°C à la latitude de 45°.

Le phénomène d'amortissement traduit la capacité des matériaux à stocker l'énergie lorsqu'il y a un supplément d'apport thermique (par exemple le jour), et la restituer lorsque cet apport disparait (par exemple la nuit). L'utilisation en bioclimatisme du phénomène d'amortissement permet de réguler les apports solaires, afin de les restituer au moment où ils seront utiles, et offrir un confort thermique le plus régulier possible.

Déphasage thermique

Le solstice d'été a lieu le 21 juin. Pourtant, chacun peut constater que le moment le plus chaud de l'année se situe début août. De même, la calotte polaire arctique voit sa fonte maximale intervenir mi-septembre. Ces phénomènes sont causés par le déphasage thermique de la croute terrestre et de l'océan. Lorsqu'une masse de matière reçoit de l'énergie, il faut un certain temps avant qu'elle ne puisse la restituer.

Il en va de même dans un bâtiment. Lorsqu'une masse lourde (mur, plancher, ...) reçoit de la chaleur solaire, la restitution de cette énergie nécessite un certain temps, lié au déphasage thermique de la paroi considérée.

De façon approximative, pour une paroi d'épaisseur limitée (cas courant), la vitesse de transfert de la chaleur dans la matière (en cm/h) est donnée par la formule suivante :

On peut en déduire le temps approximativement nécessaire pour un transfert de chaleur à travers une paroi (en heures, l'épaisseur étant donnée en mètres) :

La formule est très simplifiée et ne vaut que pour des épaisseurs réduites. Au-delà de 20 cm, elle commence à être imprécise, la vitesse de diffusion n'étant plus linéaire.