Bacillariophyta - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Apparition

Les diatomées sont apparues au cours de l'ère secondaire. Les plus anciens fossiles connus datent du début du jurassique (~185 millions d'années ; Kooistra & Medlin, 1996) bien que des récents faits génétiques (Kooistra & Medlin, 1996) et sédimentaires (Schieber, Krinsley & Riciputi, 2000) suggèrent une origine plus ancienne. Medlin et al. (1997) suggèrent que leur origine pourrait se rapporter à la fin du permien (extinction massive), après quoi de nombreuses niches écologiques marines furent ouvertes. Les principaux dépôts fossiles de diatomées remontent au début du Crétacé, un type de roche (appelé Kieselguhr) est composé presque entièrement de ceux-ci.

Les diatomées centrales sont apparues il y a 150 Ma, les pennales il y a 70 Ma et les pennales avec raphé 20 Ma plus tard. Elles sont devenues depuis les principales constituantes du plancton marin et d'eau douce.

Géologie

Les frustules de diatomées étant imputrescibles, leur prolifération intense et leur accumulation pendant des millions d'années ont formé des gisements parfois considérables de tourbe siliceuse ou de roches appelées diatomite (constituées à plus de 80 % par les frustules).

La diatomite (connue aussi sous le nom de tripoli, de farine fossile ou de Kieselguhr) est de couleur claire, tendre, légère et à porosité élevée. La diatomite possède un intérêt économique : elle est utilisée, une fois nettoyée et réduite en poudre, comme support dans certaines techniques de filtration et de clarification (raffinage du sucre, filtration du vin… ) ou les micropores des frustules servent de tamis ultrafin (0,7 à 2 microns). Elle est aussi utilisée comme adjuvant dans de très nombreux produits: peintures, bitumes, détergents, décolorants, désodorisants, engrais... Lors du grattage d'une allumette c'est grâce à l'ultrastructure microperforée des frustules de diatomées que les gaz issus de la combustion du soufre s'échappent sans que le bout de l'allumette n'explose! Nobel utilisa la diatomite pour stabiliser la nitroglycérine afin de fabriquer de la dynamite. De par leur faible densité, ces roches servirent à bâtir le dôme de la Cathédrale Sainte-Sophie à Constantinople en 532 (32 mètres de haut).

Ses poussières sont cancérigènes.

Les gisements les plus importants se situent aux États-Unis : ceux de l'ouest, d'origine marine, s'étendent de San Francisco jusqu'au sud de la Californie, ceux de l'est du Maryland à la Virginie. En France, des gisements d'origine d'eau douce, sont exploités en Auvergne et dans le Gard. Actuellement, des boues à diatomées, futures diatomites, se déposent dans les mers notamment en mer froide mais aussi, en plus faible quantité, dans les grands lacs comme le lac de Lugano, le lac Pavin ou le lac Léman.

Dans des conditions géologiques différentes, les diatomées ont également participé à la formation du pétrole, issu de la substance accumulée durant des millions d'années par des animaux qui vivaient dans la masse d'eau ainsi que celle des végétaux dont les diatomées constituaient une grande partie. Des gisements pétrolifères en Californie et en Roumanie ont ainsi une roche composée quasi-uniquement de frustules.

Diatomites et pétrole permettent de saisir combien les diatomées, malgré leur taille microscopique, ont joué un rôle non négligeable dans la mise en place des roches sédimentaires.

Classification

La dénomination « diatomée » a été retenue après que Augustin Pyrame de Candolle (1778-1841) eut, en 1805, baptisé Diatoma un genre de diatomée d'eau douce. En grec, diatomos signifie « coupé en deux ». De Candolle a pu faire allusion au fait que le frustule peut se dissocier en deux (ou plus exactement, l'aptitude de la diatomée mère à se diviser pour donner deux diatomées filles identiques). Les diatomées forment l'une des classes des algues jaunes et brunes (ou chromophytes), caractérisées par la présence de pigments associés à la chlorophylle qui donnent aux chloroplastes une couleur brune ou jaune.

Les premières classifications étaient fondées sur des observations au microscope photonique et furent depuis corrigées avec l'apparition du microscope électronique. En fait, avec la masse croissante d'informations, les diatomistes privilégient tels ou tels caractères et il existe encore beaucoup d'incertitudes sur leur classification : plusieurs systèmes de classification sont proposés actuellement (le plus récent date des années 1980-1990). Ainsi le nombre d'espèces et de genre est très imprécis, oscillant entre 5 000 et 12 000 pour les espèces, et entre 250 et 300 pour les genres.

Classes :

- Bacillariophyceae

- Fragilariophyceae

- Coscinodiscophyceae

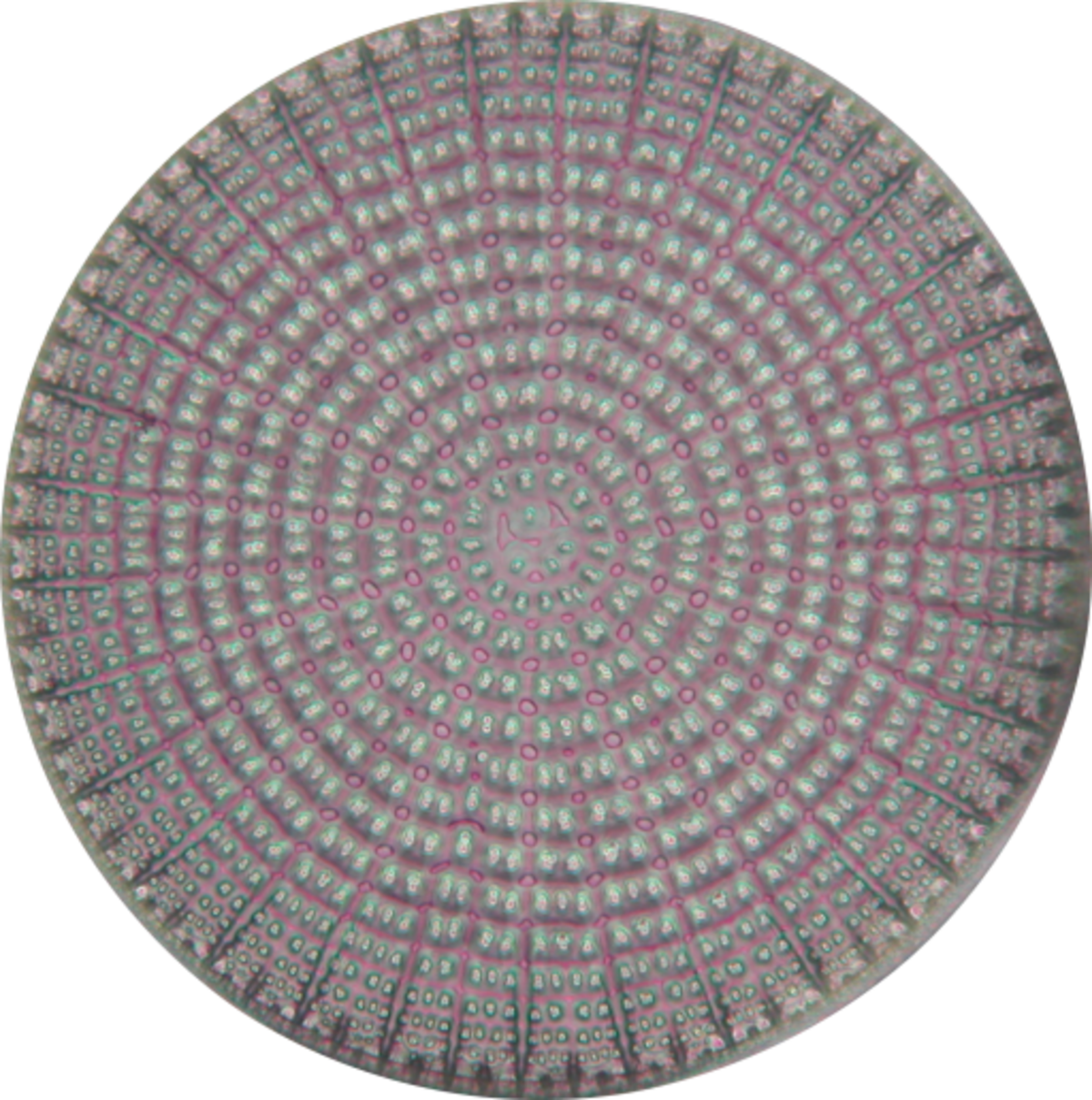

Les diatomées sont classiquement divisées en deux ordres : les centrales ou centriques (ordre des Biddulphiales) et les pennales ou pennées (ordre des Bacillariales). Les diatomées centrales présentent une symétrie radiale et ont un frustule qui a la forme soit d'un disque, plus ou moins épais, soit d'un tube, cylindrique ou non. Les pennales présentent une symétrie bilatérale et un frustule plus ou moins allongé.

À partir de ces deux symétries de base (radiale ou bilatérale) s'ajoutent de nombreuses variantes parfois si marquées qu'elles masquent plus ou moins la morphologie de base. Ainsi, la forme en disque ou cylindre n'est pas toujours évidente chez les diatomées centrales et les diatomées pennales peuvent avoir une forme en croissant, en baguette, en S, en vrille, être resserrés au milieu ou avoir deux extrémités dissemblables (frustules hétéropolaires). Le raphé peut être plus ou moins excentré, faire le tour de chaque valve ou être très court et limité aux extrémités valvaires. Ces variations morphologiques au sein d'une même espèce peuvent être suffisamment importantes pour que les systématiciens les considèrent comme des variétés. Pour la même raison, de nombreux genres (comme Navicula par exemple) présentent un passage insensible d'une espèce à une autre.

La classification phylogénétique comprend les Bacillariophycidae et les Eunotiophycidae.

- Ordre des Biddulphiales (diatomées centrales)

- Sous-ordre des Coscinodiscineae, circulaires, aplaties ou peu allongées.

- Famille des Melosiraceae

- Famille des Thalassiosiraceae

- Famille des Coscinodiscaceae

- Famille des Hemidiscaceae

- Famille des Heliopeltaceae

- Sous-ordre des Rhizosoleniineae, forme de cylindre allongé

- Famille des Rhizosoleniaceae

- Sous-ordre des Biddulphiineae, formes variables

- Famille des Hemiaulaceae

- Famille des Chaetocerotaceae

- Famille des Biddulphiaceae

- Famille des Lithodesmiaceae

- Famille des Eupodiscaceae

- Sous-ordre des Coscinodiscineae, circulaires, aplaties ou peu allongées.

- Ordre des Bacillariales (diatomées pennales)

- Sous-ordre des Fragilariineae, absence totale de raphé

- Famille des Fragilariaceae

- Famille des Thalassionemataceae

- Sous-ordre des Bacillariineae, présence de raphé

- Famille des Eunotiaceae

- Famille des Achnanthaceae

- Famille des Naviculaceae

- Famille des Entomoneidaceae

- Famille des Cymbellaceae

- Famille des Auriculaceae

- Famille des Epithemiaceae

- Famille des Surirellaceae

- Famille des Nitzschiaceae

- Sous-ordre des Fragilariineae, absence totale de raphé