Basilique Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

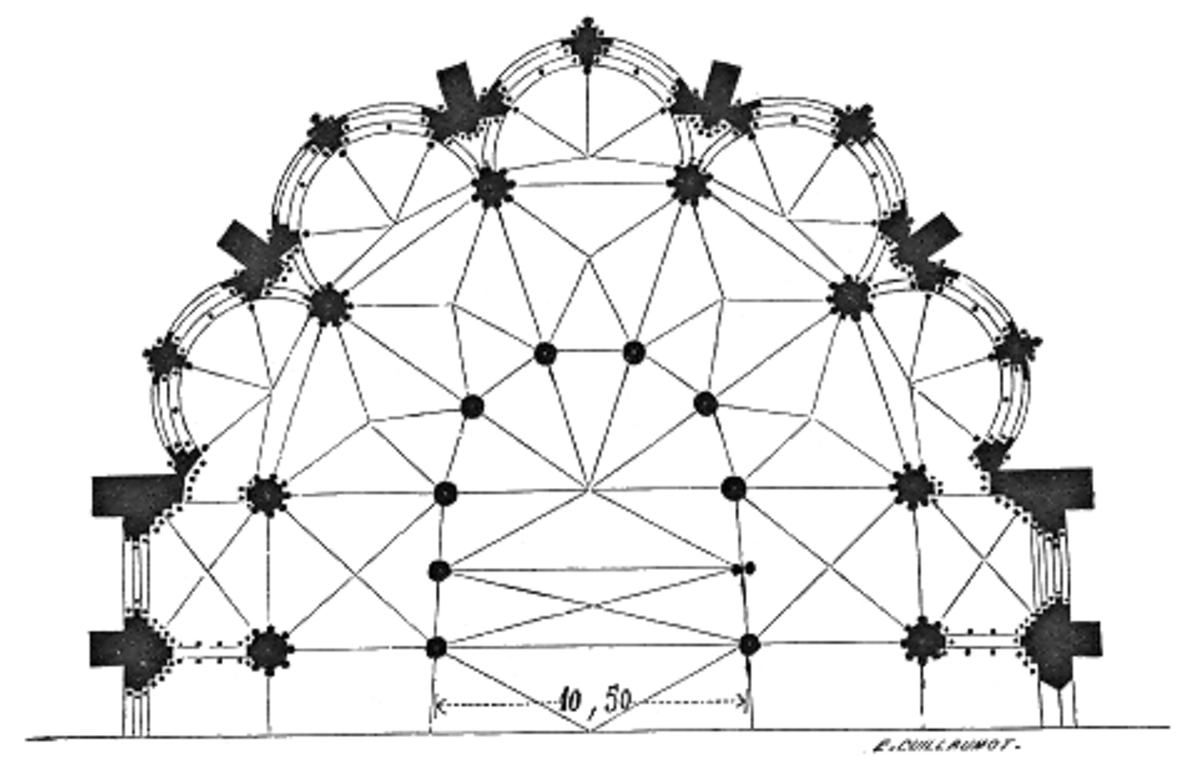

Quelques dimensions et caractéristiques

- Longueur extérieure : 120 m

- Le narthex

- La nef

- Longueur de la nef : 62,50 mètres

- Hauteur des voûtes du vaisseau central de la nef : 18,55 mètres

- Largeur de la nef, y compris ses deux collatéraux : 23,25 m

- Largeur du vaisseau central entre les deux axes des piles : 11 m

- Largeur de chaque collatéral : 6,2 m

- hauteur de chaque collatéral : 7,5 m

- Le chœur

- Hauteur sous voûte du chœur : 22 m

- Longueur du chœur : 26,6 m

- Largeur du chœur : 10,65 m

- Les tours

- Hauteur de la tour Saint-Michel : 38 m

- Hauteur de la tour Saint-Antoine : 35 m

- Autres

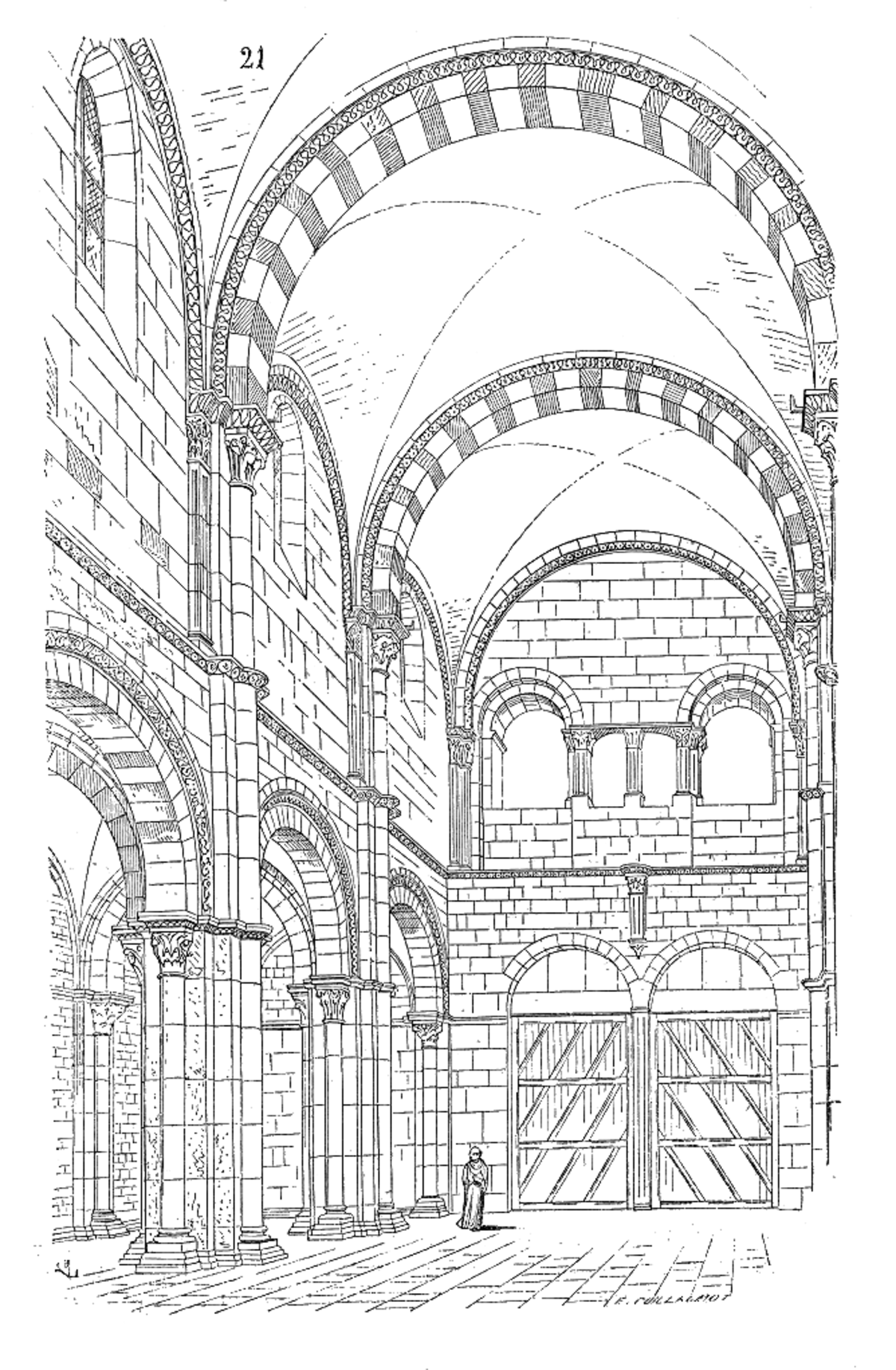

- Les piles de la nef sont cruciformes avec quatre demi-colonnes engagées. Chaque pile fait 2,5 mètres de large.

- L'élévation de la nef est à deux niveaux (grandes arcades et fenêtres hautes). Celle du chœur est à trois niveaux (grandes arcades, triforium aveugle et fenêtres hautes). Quant au narthex, il comporte deux niveaux : grandes arcades et tribunes.

- La voûte de chaque travée du vaisseau central de la nef pèse 45 tonnes.

Vézelay et la lumière

En 1976, après plus de huit siècles, Hugues Delautre, l'un des pères franciscains chargés depuis 1966 de la desserte du sanctuaire de Vézelay, découvre que non seulement l'axe d'orientation de la Madeleine, mais aussi sa structure interne, ont été déterminés en tenant compte de la position de la terre par rapport au soleil. Chaque année, la fête de Jean-Baptiste révèle les dimensions cosmiques de cette église : au plein midi du solstice d'été, quand le soleil est en culmination par rapport à la terre, la lumière venue des fenêtres sud projette des flaques lumineuses qui s'établissent dans le plein milieu de la nef avec une rigoureuse précision.

Pour atteindre la signification de ce signe objectif, le Père Hugues Delautre se réfère aux textes du XIIe siècle (Suger de Saint-Denis, Pierre le Vénérable, Honoré d'Autun) et habite longuement le monument avec la mentalité symbolique de l'époque pour laquelle le sens se révèle à partir des signes sensibles par la voie anagogique (littéralement ascension vers l'Incréé) où le regard dépasse la réalité du signe pour atteindre cet au-delà du signe qui est Dieu et son mystère. Se laissant informer progressivement par la lumière de Vézelay, il conclut ainsi : « Le bâtisseur, fasciné par la beauté de l'univers qu'il reconnaît être l'oeuvre de Dieu, n'a-t-il pas édifié cet "atrium du Ciel" à l'image de Dieu qui a créé "dans l'ordre, la mesure et la beauté" ? Il pourrait affirmer comme Salomon qui a construit le Temple de Jérusalem dans une totale soumission aux normes directrices fixées par Dieu : « Tu m'as ordonné de bâtir un temple, sur ta montagne sainte... une copie de la Demeure sacrée que tu fondas dès l'origine » (Sagesse 9, 8). La nef est l'expression de la soumission admirative de l'homme roman à l'égard de l'ordonnance du plan divin exprimé dans la création tout entière. « Les Cieux racontent la gloire de Dieu et l'oeuvre de ses mains le firmament la clame » (Psaume 18, 2) ».