Camp celtique de la Bure - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Une modeste place-forte gallo-romaine et un toponyme de lieu de refuge

Dès le Ier siècle, le camp est entouré par un rempart continu en pierre, parfois coudé avec des épaisseurs exceptionnelles jusqu’à 6,80 m ou 7,50 m. Les constructeurs ont patiemment utilisé la roche de la montagne et les parties élevée d’une première enceinte comme carrière. Une partie orientale de ce rempart, plus ancienne près d’un accès principal, est construite selon la méthode du murus gallicus.

Jules César fait la description de cet ouvrage alliant les compétences de monteur de murs en pierre et de maître-charpentier dans la Guerre des Gaules. Deux parements de pierres sèches cadrent un blocage fait de sable, d’argiles et de blocs de pierre. Puis parement et blocage sont bridés par des lits de poutres en chêne posés en quadrillage et assemblés par de longs clous forgés d'environ vingt centimètres. Une portion de murus gallicus a été reconstitué in situ, elle permet la présentation en coupe afin de saisir la technique de construction.

Un nouveau rempart périphérique, inspiré de la technique gallo-romaine, fut élevé en 275 après J.-C. Une série de stèles funéraires y ont été découvertes. L’usage d’un tel matériau sommaire de réemploi, dont les motifs et reliefs n’ont souvent pas été effacés, dévoile l’urgence de la réfection. On ne connaît leur provenance, mais ils ont été pris dans un cimetière sur ou à côté du plateau de la Bure !

Des moulages de quelques stèles caractéristiques ont été dispersés près du sentier de visite sur le plateau. Les originaux, tels que la stèle dite du « Maître de forge » ou celle « à deux personnages », ont été mis en lieu sûr au Musée de Saint-Dié.

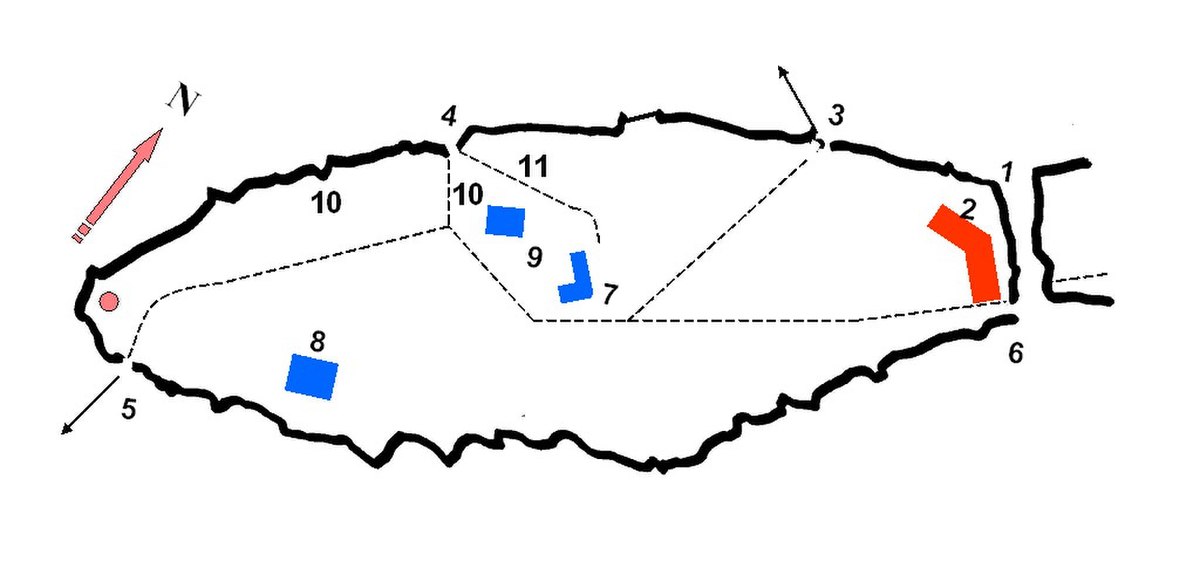

L'oppidum comportait quatre portes. La base de la poterne nord (3) et plusieurs lits noyés sous les éboulis ont été retrouvés lors des fouilles de 1976. Sur la photographie ci-contre, au premier plan, on aperçoit un gros bloc mortaisé qui pouvait recevoir une poutre destinée à renforcer les battants de la porte, une fois celle-ci fermée (bras de force). Ici et là, des petites boules de granit ou de simples galets de la Meurthe rappellent la fonction défensive du camp. Un simple projectile jeté du haut du rempart mettait en fuite un groupe de rôdeurs.

Le chemin, qui a conservé une partie de son dallage, reliait le camp à une source, à la vallée et à la voie des Sauniers ou via salinatorum, qu’une probable erreur de copistes attribuent aux Sarmates (strata Sarmatorum).

L’évolution et le maintien de toponyme Bure ont été influencés par quelques feux de bures, allumés au printemps par des jeunes montagnards sur une partie visible et défrichée du promontoire. Mais dès que le plateau était vraisemblablement couvert de forêts de chênes et de bouleaux, l’effet de signalement vis-à-vis des alentours était médiocre. L’étymon bure, encore écrit burre désigne pour les linguistes simplement les cabanes, les abris. Il est possible que des abris temporaires et précaires se soient maintenus près des amas de pierre des remparts et aient servi de lieux de refuge pour échapper aux brigandages et aux dévastations d'armées.

Il est exclu que le toponyme actuel Bure provienne du celte burrh, qui a laissé une trace chez les burough ou borough anglo-saxons. Le roi anglais Alfred le Grand a multiplié lors la reconquête royale au IXe siècle ces dispositifs et les a transformés ensuite en place de commerce et d’échange, puis ses successeurs prospères en district administratif et en ville. Même s'il s’agit au départ d’un droit de protection derrière des remparts de cité en partie vides, en cas d’agression du peuple d’un district, les appellations anglaises ont fini par désigner une cité populeuse, ce que n'a assurément jamais été le camp de la Bure.

La tradition orale vosgienne rapporte néanmoins que les populations menacées se réfugiaient dans les vieux camps des Romains. Un droit local d'abri a pu être institué et maintenu. C’est pourquoi les ramasseurs paysans après le XVIIIe siècle ont été grosso modo respectueux des remparts enfouis. En prenant le tout-venant pierreux, ils étaient pourtant à la limite de la préservation de ce site refuge car ils fragilisaient les édifices qui s'éboulaient élément par élément.