Caractéristiques du signal radar - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Paramètres de base

Si on veut prendre en considération toutes les caractéristiques que nous avons exposées il faut tenir compte d'un certain nombres d'impératifs dans la construction du radar. Par exemple, un système avec une fréquence porteuse de 3 GHz et une durée d'impulsion de 1 μs aura une période de porteuse d'environ 333 ps. Chaque impulsion transmise comportera environ 3 000 cycles et les ambigüités sur la vitesse et la distance seront :

| PRF | Ambigüité sur la vitesse | Ambigüité sur la distance |

|---|---|---|

| Basse (2 kHz) | 30 m/s | 75 km |

| Moyenne (12 kHz) | 180 m/s | 12,5 km |

| Haute (200 kHz) | 3 000 m/s | 750 m |

Signal radar et spectre de fréquences

Les radars qui ne fonctionnent qu'en onde continue apparaissent comme une ligne simple sur un analyseur de spectre, et quand ils sont modulés avec un autre signal sinusoïdal, leur spectre est peu différent de ce qu'on obtient avec une modulation analogique standard en télécommunications, comme la modulation de fréquence. Il se résume alors à une porteuse et à un petit nombre de bandes latérales. Quand un radar est modulé par un train d'impulsions, le spectre devient beaucoup plus compliqué et encore plus difficile à visualiser.

Une simple transformée de Fourier montre que n'importe quel signal répétitif complexe peut être décomposé en un certain nombre d'ondes sinusoïdales liées harmoniquement. Le train d'impulsions du radar est un signal carré composé de la fondamentale et de toutes les harmoniques impaires. La composition précise du train d'impulsions dépendra de la durée des impulsions et du taux de répétition de celles-ci : une analyse mathématique permet de calculer l'ensemble des fréquences du spectre.

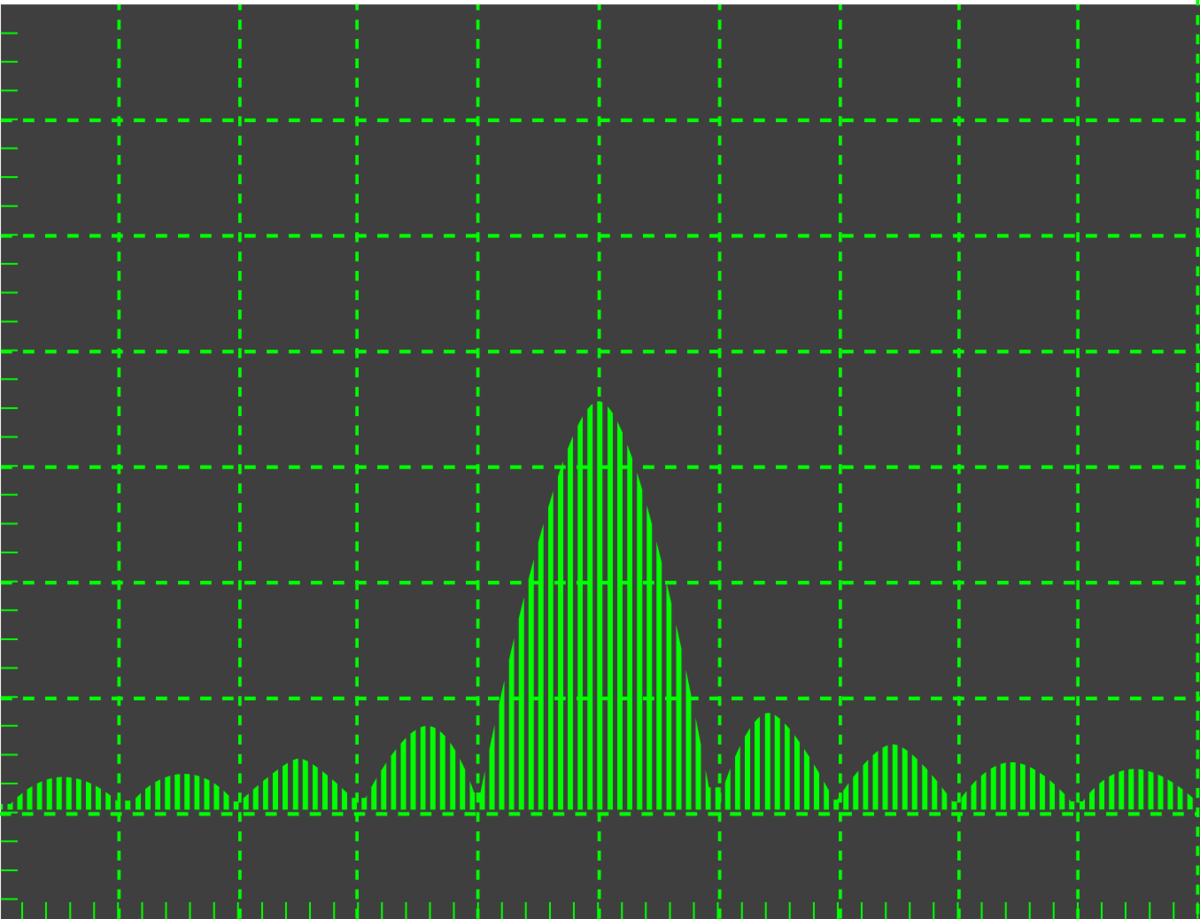

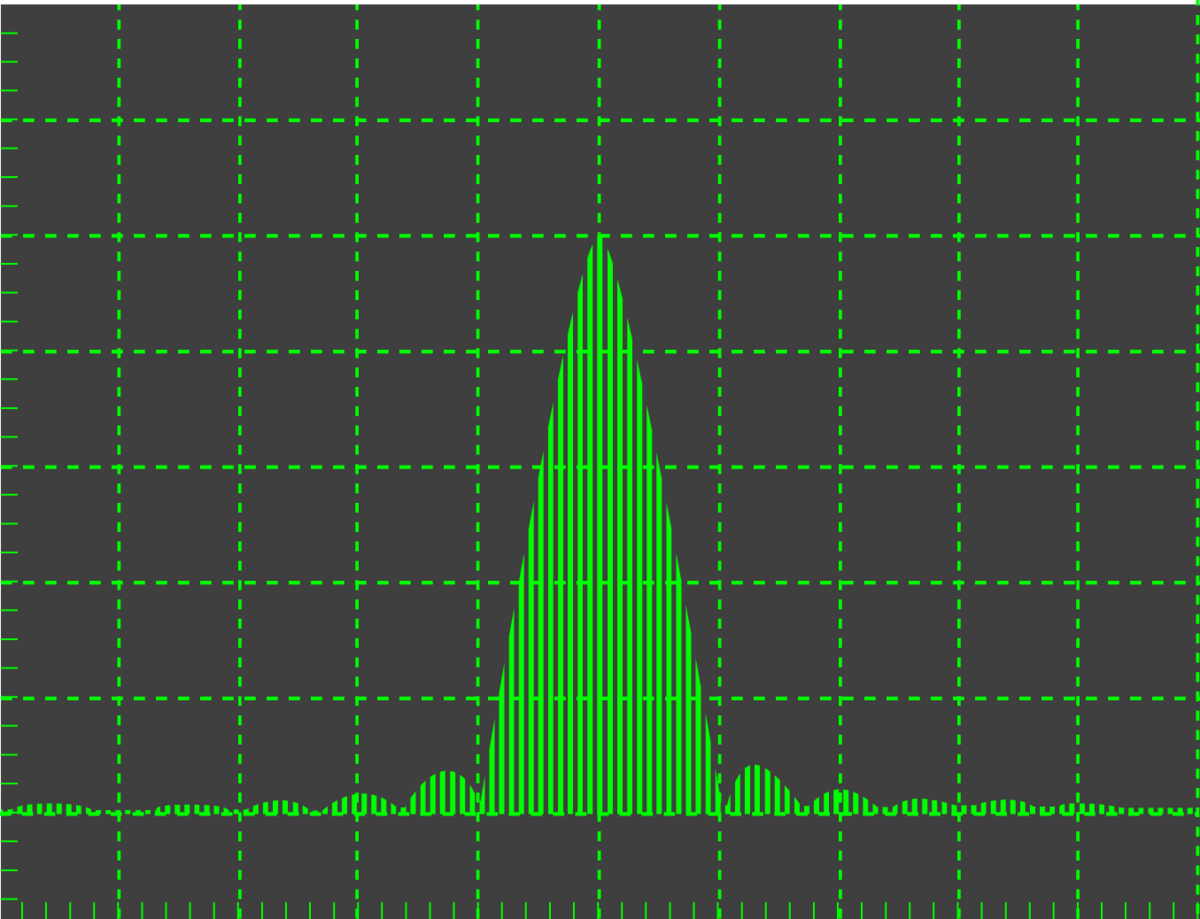

Quand on utilise un train d'impulsions pour moduler une porteuse radar, on crée une onde similaire à celle à droite et son spectre est tel que celui qui est présenté ici à gauche en dessous.

L'examen de cette réponse spectrale montre qu'elle contient deux structures de base : la structure élémentaire dont les pics (ou lobes) sont visibles sur le diagramme de gauche, et la structure fine qui contient les composantes individuelles de fréquence comme on peut le voir ci-contre à droite. La description de l'enveloppe des lobes dans la structure élémentaire est donnée par :

On remarque que la durée de l'impulsion (

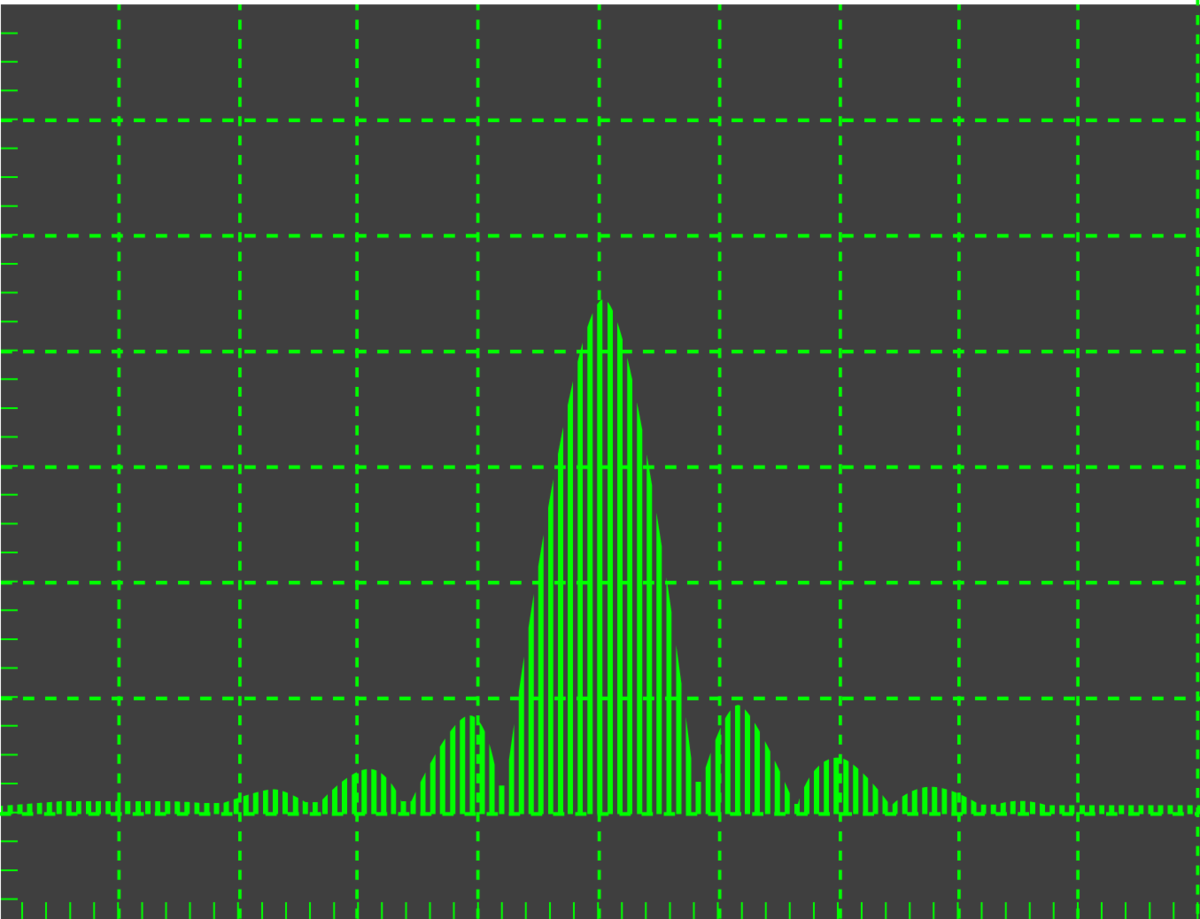

L'examen de la réponse spectrale fine, telle qu'on la voit sur le schéma de droite, montre que la structure fine comporte des lignes séparées ou raies de fréquence. La formule pour la structure fine est donnée par :

Comme la période de répétition des impulsions (T) se trouve dans la partie supérieure de la fonction, il y aura moins de raies si la période augmente. Les fabricants de radar doivent tenir compte de ces relations et de leur rapport avec les ambigüités de distance et vitesse mentionnés antérieurement, pour minimiser les effets sur le signal.

Profil de l'impulsion

Si les temps de montée et de descente des impulsions étaient nuls, les bords de l'impulsion seraient parfaitement verticaux et les bandes latérales seraient vues comme sur le schéma théorique ci-dessus. La bande passante résultant de cette transmission pourrait être très importante et la totalité de la puissance transmise serait répartie sur plusieurs centaines de raies spectrales. Ceci est une source potentielle d'interférence avec d'autres systèmes, et des défauts dans la chaîne d'émission signifient qu'une partie de la puissance mise en œuvre n'arrivera jamais à l'antenne. En réalité, il est bien sûr impossible d'obtenir des fronts parfaitement verticaux et en pratique les bandes latérales contiennent beaucoup moins de raies que dans un système idéal. Si on dégrade volontairement les fronts, la bande passante peut être limitée pour ne contenir que relativement peu de bandes latérales, et on réalise ainsi un système efficace présentant un minimum d'interférences potentielles avec l'environnement. Cependant, en dégradant les fronts des impulsions, la résolution de la distance devient moins bonne ce qui est la limite de ce système. Dans les premiers radars, on limitait la bande passante par l'adjonction de filtres dans la chaîne d'émission, mais la performance est par moment dégradée par des signaux non voulus car les fréquences des émissions à distance et la forme des fronts qui en découle ne sont pas connues. Un examen plus approfondi du spectre fondamental présenté ci-dessus montre que l'information contenue dans les différents lobes est la même que dans le lobe principal, donc en limitant la bande passante à l'émission et à la réception on obtient de bons résultats en termes d'efficacité et de réduction du bruit.

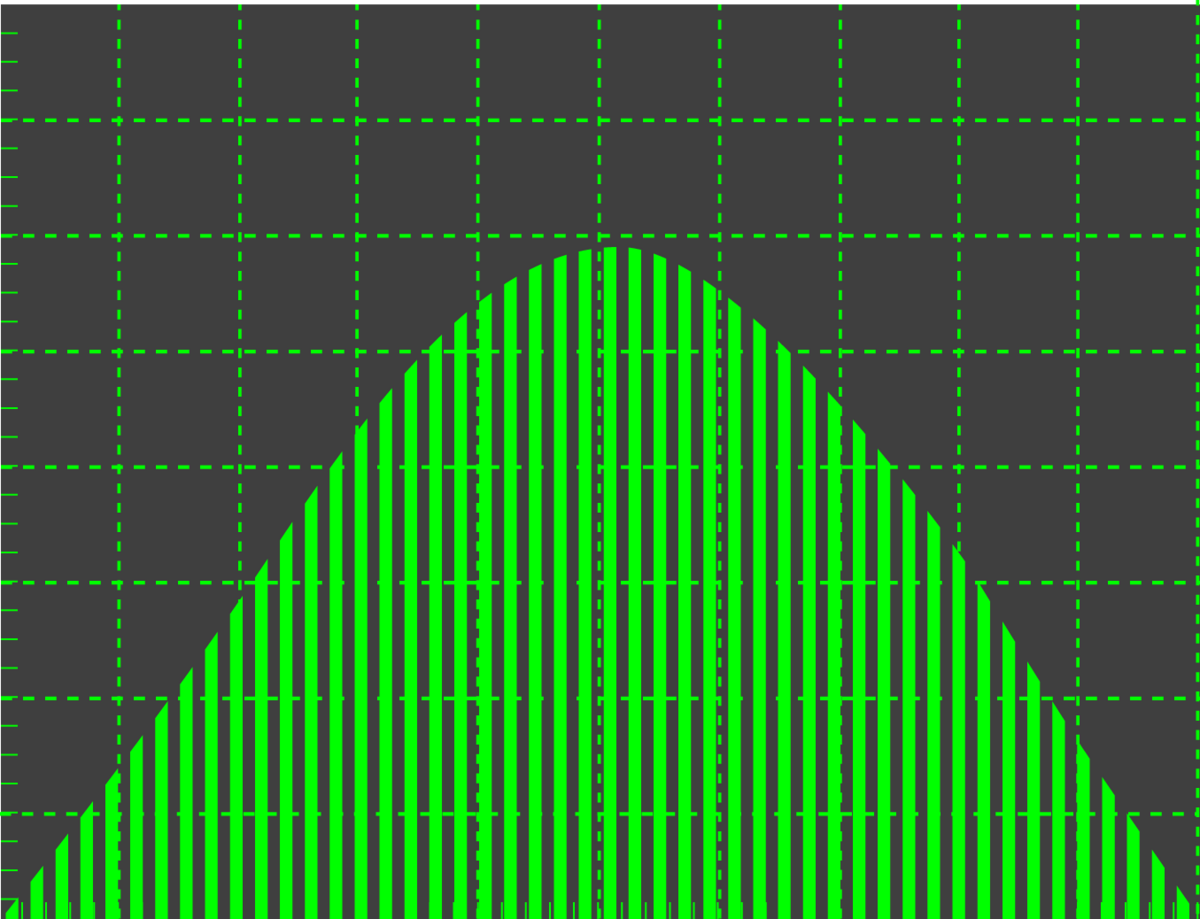

Les récentes avancées des techniques de traitement du signal ont permis d'utiliser couramment les techniques de mise en forme de l'impulsion. Par la mise en forme de l'enveloppe de l'impulsion avant qu'elle soit envoyée vers le système d'émission — disons mise en forme cosinus ou trapézoïdale — la bande passante peut-être limitée à la source et être moins tributaire des filtres. Quand cette technique est associée à la compression d'impulsion on obtient un bon compromis entre l'efficacité, la performance et la résolution de la distance. Le diagramme à gauche ci-contre montre l'impact sur le spectre d'une impulsion de profil trapézoïdal. On constate que l'énergie dans les bandes latérales est significativement réduite au profit de celle du lobe principal.

Par l'usage d'une impulsion avec un profil cosinus on obtient un effet notablement meilleur avec une amplitude des bandes latérales presque négligeable et un lobe principal encore renforcé ; il s'agit donc d'une amélioration importante en termes de performance.

On peut adopter de nombreux autres profils d'impulsion pour optimiser les performances du système, mais les profils cosinus et trapézoïdals se révélant un bon compromis entre l'efficacité et la résolution, ce sont eux qu'on rencontre le plus souvent.

Ambigüité sur la vitesse

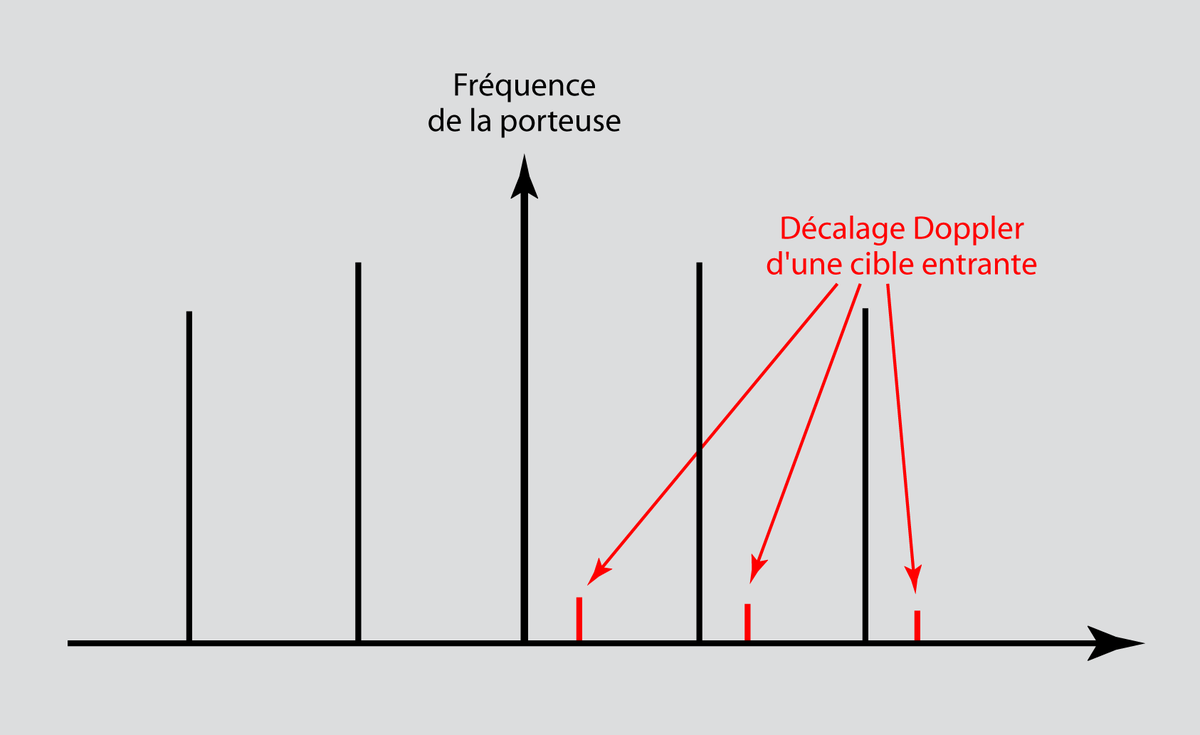

Ce problème n'apparait qu'avec un type particulier de radar, le radar Doppler pulsé qui est basé sur l'effet Doppler pour déterminer la vitesse de la cible avec le décalage apparent de la fréquence pour les cibles qui se déplacent radialement par rapport au radar. L'étude du spectre généré par un émetteur pulsé montre que chaque bande latérale (aussi bien élémentaire que fine) est affectée par l'effet Doppler, ce qui donne une nouvelle bonne raison pour limiter la bande passante et la complexité spectrale par la mise en forme de l'impulsion.

Considérons le décalage positif d'une cible entrante sur le diagramme qui a été considérablement simplifié pour être clair. On peut observer que lorsque la vitesse relative augmente on atteint un point où les raies spectrales qui constituent les échos sont cachées ou crénelées par la bande latérale suivante de la porteuse modulée. Pour lever cette ambigüité, on émet plusieurs paquets d'impulsions avec des fréquences de répétition des impulsions (PRF) différentes, ainsi à chaque nouvelle valeur de la PRF correspondra une nouvelle position de la bande latérale exprimant la vitesse de la cible par rapport au récepteur.

La vitesse maximale mesurable sans ambigüité est donnée par :