Centrale de Beauharnois - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Scandale de la Beauharnois

La construction de la première phase de la centrale a été marquée par le scandale de la Beauharnois, qui a eu un grand retentissement sur les scènes politiques québécoise et surtout canadienne, « les trustards — ceux de l'énergie électrique surtout — eurent leur procès dans les journaux et sur les tréteaux; les politiciens se firent coller leurs pots-de-vin sur le nez, au vu et au su de tout le monde ».

Au niveau fédéral, des enquêtes publiques de la Chambre des communes et du Sénat mirent au jour des pots-de-vin de plus de 700 000 dollars versés par les promoteurs aux caisses électorales des Parti libéral du Canada et du Québec afin d'obtenir les autorisations nécessaires pour dériver les eaux du fleuve Saint-Laurent, pré-requis essentiel pour débuter les travaux.

Le scandale entraînera un aveu du premier ministre William Lyon Mackenzie King et contribua à la défaite de son gouvernement libéral et son remplacement par le conservateur de Richard Bedford Bennett à l'élection fédérale de 1931. Au Québec, la campagne politique de 1931 fut « violente » mais connut son dénouement par « une éclatante victoire... du ministère Taschereau, réélu pour un troisième terme.».

Construction

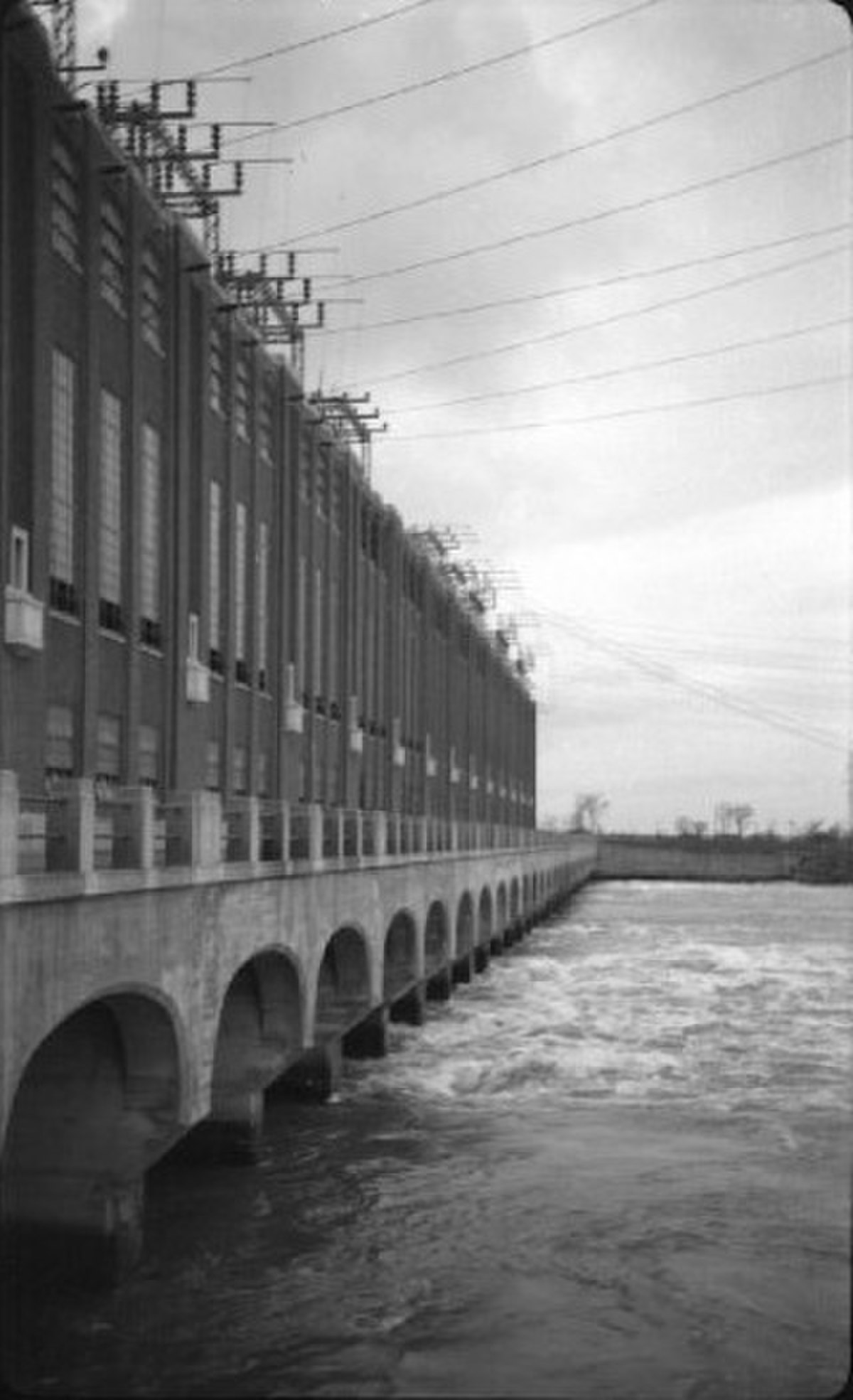

La centrale est construite dans un tronçon du fleuve Saint-Laurent, qui s'étend entre le lac Saint-François et le lac Saint-Louis, qui comporte une dénivellation de 24 m. La centrale comporte un barrage à la sortie du lac Saint-François ainsi qu'un canal sur la rive sud qui amène l'eau jusqu'à la centrale, construite aux rapides des Cascades, qui se jettent dans le lac Saint-Louis.

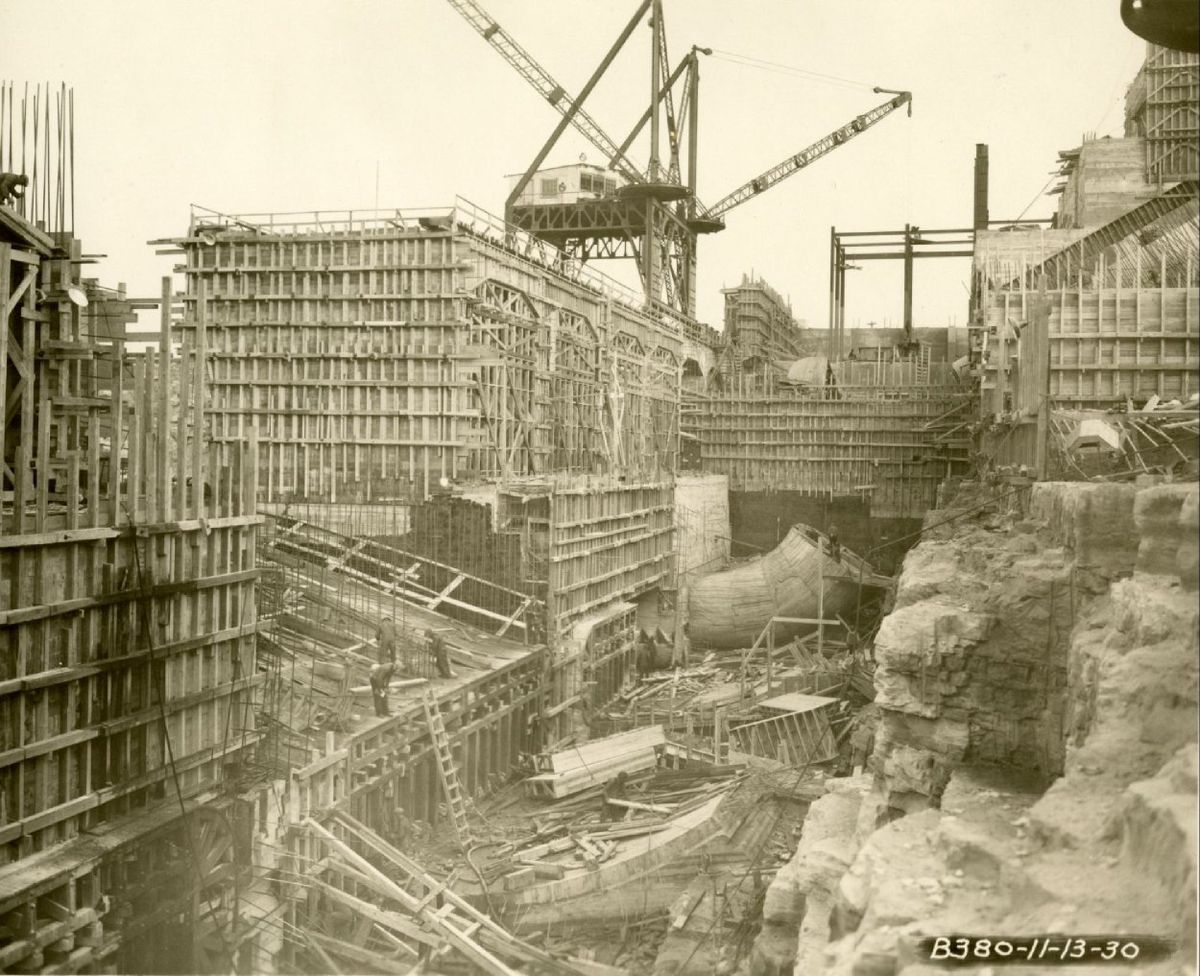

Les travaux de construction de la centrale sont lancés le 12 octobre 1929 avec deux cérémonies. La première est présidée à Valleyfield par le nonce apostolique, monseigneur Andrea Cassulo. La seconde, tenue une heure plus tard à l'autre bout du canal, est présidée par le gouverneur général du Canada, Lord Willingdon.

La construction du canal constitue la principale tâche à accomplir, compte tenu du fait que le fleuve en aval des rapides de Soulanges n'est pas propice à la construction d'un aménagement hydroélectrique. Le canal long de 24 kilomètres et large d'un kilomètre est creusé au sud de l'ancien canal de Beauharnois par une drague spécialement conçue pour cette tâche, le R.O. Sweezey.

Les travaux de construction de la première phase sont complétés en 1932 avec la mise en service de six turbines, dont deux auxiliaires, les dix turbines suivantes ayant été mis graduellement en service en fonction des besoins entre 1935 et 1941.

Agrandissements

La centrale est acquise par Hydro-Québec lors de la nationalisation de la Montreal Light, Heat and Power avec les centrales des Cèdres, Rivière-des-Prairies et de Chambly. Très rapidement, la société d'État québécoise décide de mettre en chantier la deuxième phase, qui comportera 12 turbines, en raison de la forte croissance de la demande dans l'après-guerre. Les travaux débuteront en 1949 et les premières turbines supplémentaires entreront en fonction en 1951. La mise en service du dernier groupe aura lieu deux ans plus tard, en 1953.

Quelques années plus tard, Hydro-Québec profitera de la construction de la voie maritime du Saint-Laurent pour installer 10 groupes supplémentaires, qui porteront la puissance installée de la centrale à 1 574 260 kilowatt lors de la fin des travaux, en 1961.

Modernisation

En 1994, Hydro-Québec a lancé un programme de réhabilitation et de modernisation de la centrale de Beauharnois et des barrages sur le Saint-Laurent. La réhabilitation de l'ouvrage, qui devrait être complété en 2016, permettra d'améliorer la productivité de l'ouvrage et de réaliser des gains de puissance.. Dans son rapport annuel 2002, l'entreprise estimait l'ensemble des travaux à 1,5 milliards de dollars. Ainsi, la puissance installée de Beauharnois, qui était de 1 673 MW en 1995, est passée à 1 755 MW en 2007 et à 1 903 MW en 2008,

La centrale de Beauharnois est encore en 2009 l'une des plus puissantes centrales du type fil de l'eau (sans véritable réservoir). Dans le réseau de production Hydro-Québec, elle est cinquième par la puissance.