Centre d'apprentissage - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

L'exemple du centre d'apprentissage « Georges Lamarque » créé à la Libération à Nice

Historique de la création en 1946

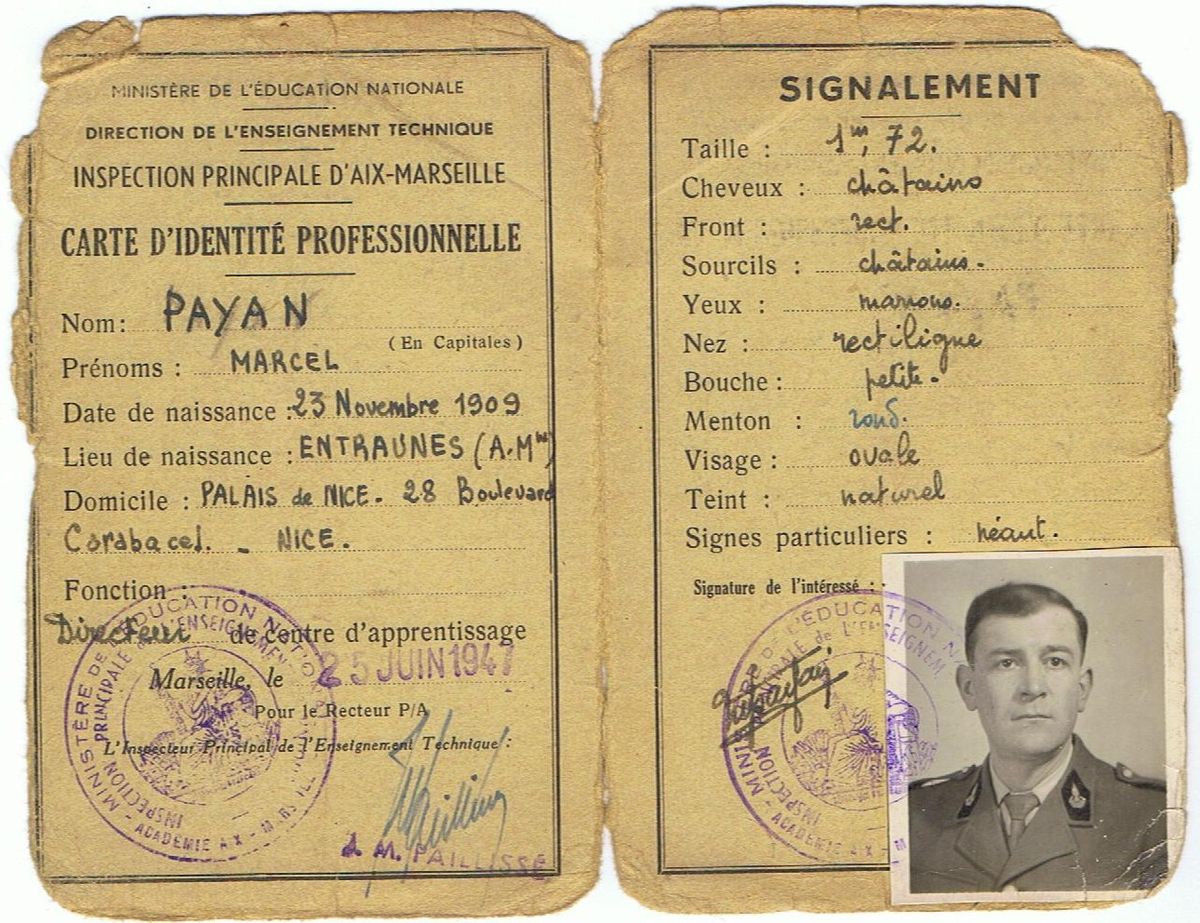

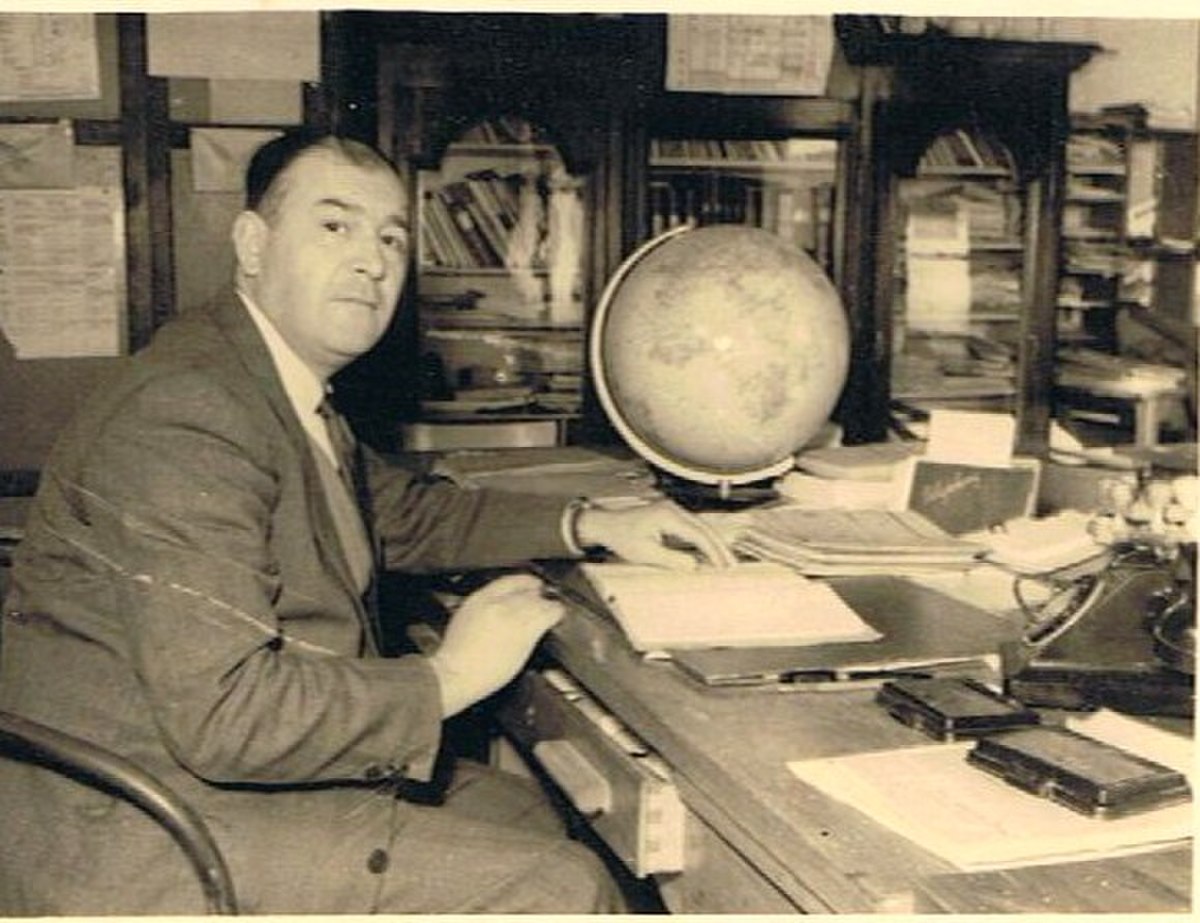

En mai 1946, conformément aux directives du GPRF et de la Direction de l'enseignement technique, le recteur de l'Académie d'Aix-en-Provence donne mission de créer un nouveau centre d'apprentissage public à Nice (Alpes Maritimes) à un jeune enseignant de trente six ans ayant une double compétence. Celui-ci, ancien de l'École normale de Nice (1926-29) titulaire du Brevet supérieur et ancien de l'École des officiers d'administration du service de santé des armées à Paris (1929-30), a donc reçu une double formation de pédagogue et de gestionnaire. Il a de plus acquis une grande expérience professionnelle, en France métropolitaine et dans ses territoires d'outre-mer (Nouvelle-Calédonie et Algérie). Il a en effet exercé en tant qu'instituteur, directeur d'école, surveillant général de collège et, en 1945-46, détaché dans l'enseignement technique, comme directeur-adjoint du centre d'apprentissage annexé à l'École des métiers de la Chambre de commerce et d'industrie de Nice. Pendant la guerre, en tant que lieutenant puis capitaine, il a assuré la gestion administrative d'hôpitaux militaires tant en 1939-40 qu'en 1945 après avoir été, à la Libération, résistant FFI, organisateur les 3 et 4 septembre 1944 du rétablissement de la voie ayant permis aux troupes américaines de progresser vers Menton (libérée deux jours après) et membre du Comité de libération de Roquebrune-Cap-Martin (Alpes Maritimes).

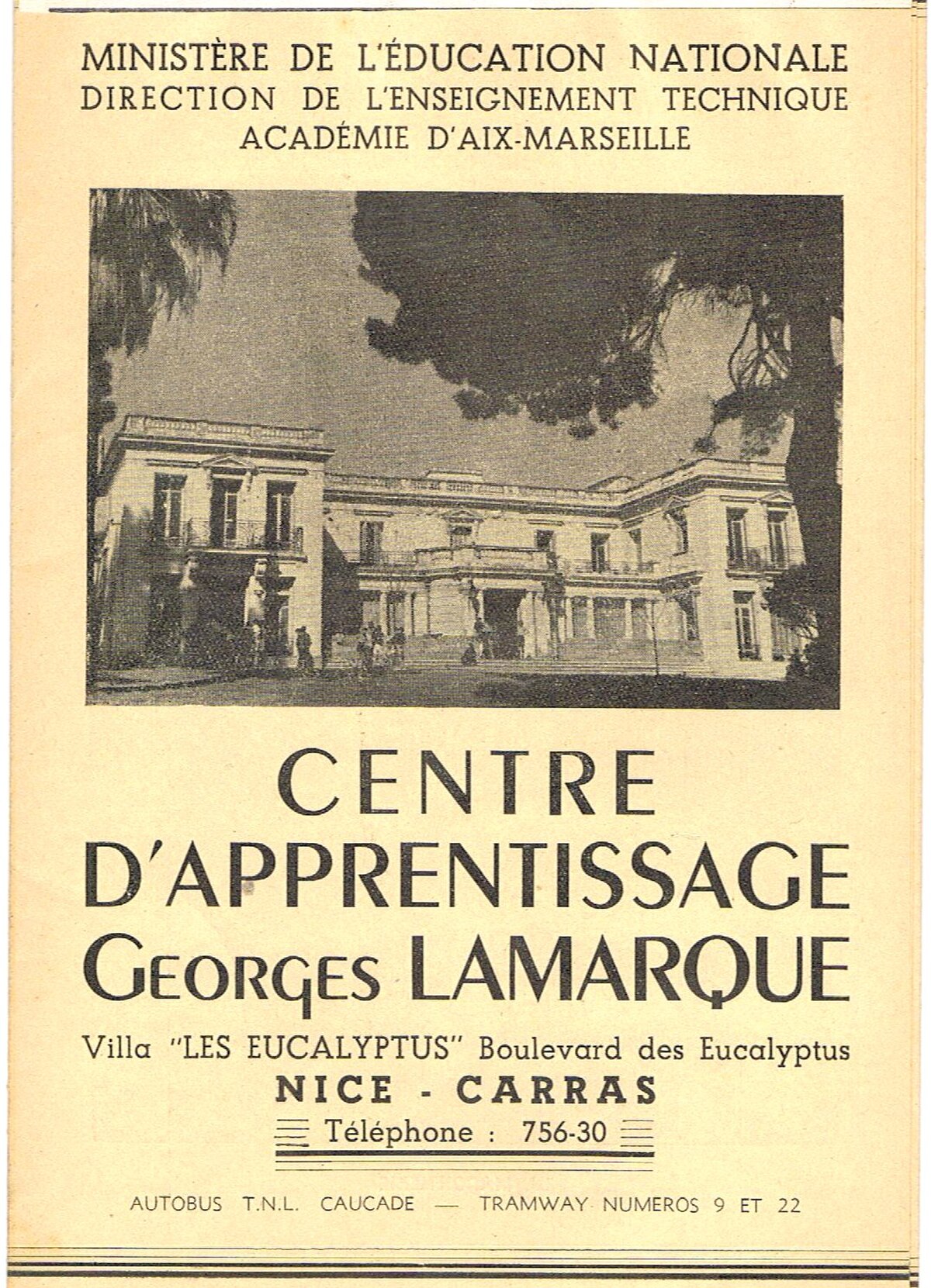

Au printemps 1946, celui-ci a donc vite fait, en longeant la voie ferrée dans le quartier ouest de Carras, de découvrir une belle propriété à l'abandon de près de deux hectares avec une grande villa de maître qui fut, sur la Côte-d'Azur, la demeure du grand architecte Édouard-Jean Niermans (1859-1928). Propriété avec vue sur mer imprenable qui sera donc réquisitionnée par les autorités et mise à la disposition de l'Enseignement technique en attendant d'être achetée par la Ville de Nice.

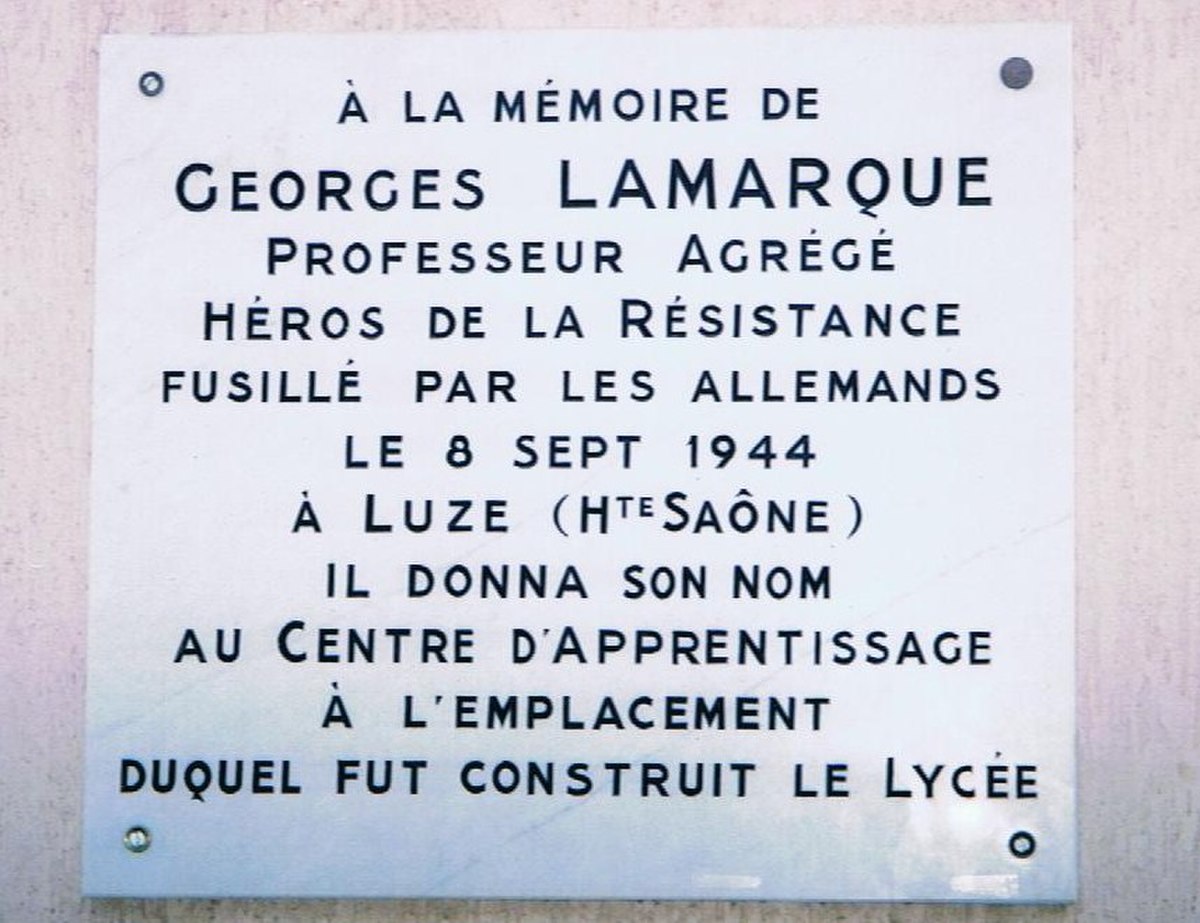

En quelques mois, le jeune directeur-fondateur réussit à disposer des personnels et des équipements suffisants et à réaliser les premiers aménagements nécessaires pour assurer tant bien que mal la première rentrée. Rentrée du 1er octobre 1946 qui s'effectue avec une cinquantaine d'élèves et un internat accueillant, au premier étage de la villa, ceux d'entre eux qui viennent notamment de la campagne ou de la montagne des Alpes Maritimes. Il prend l'initiative de donner au centre d'apprentissage qu'il dirige le nom d'un héros de la Résistance - « Georges Lamarque » - professeur agrégé fusillé par les Allemands.

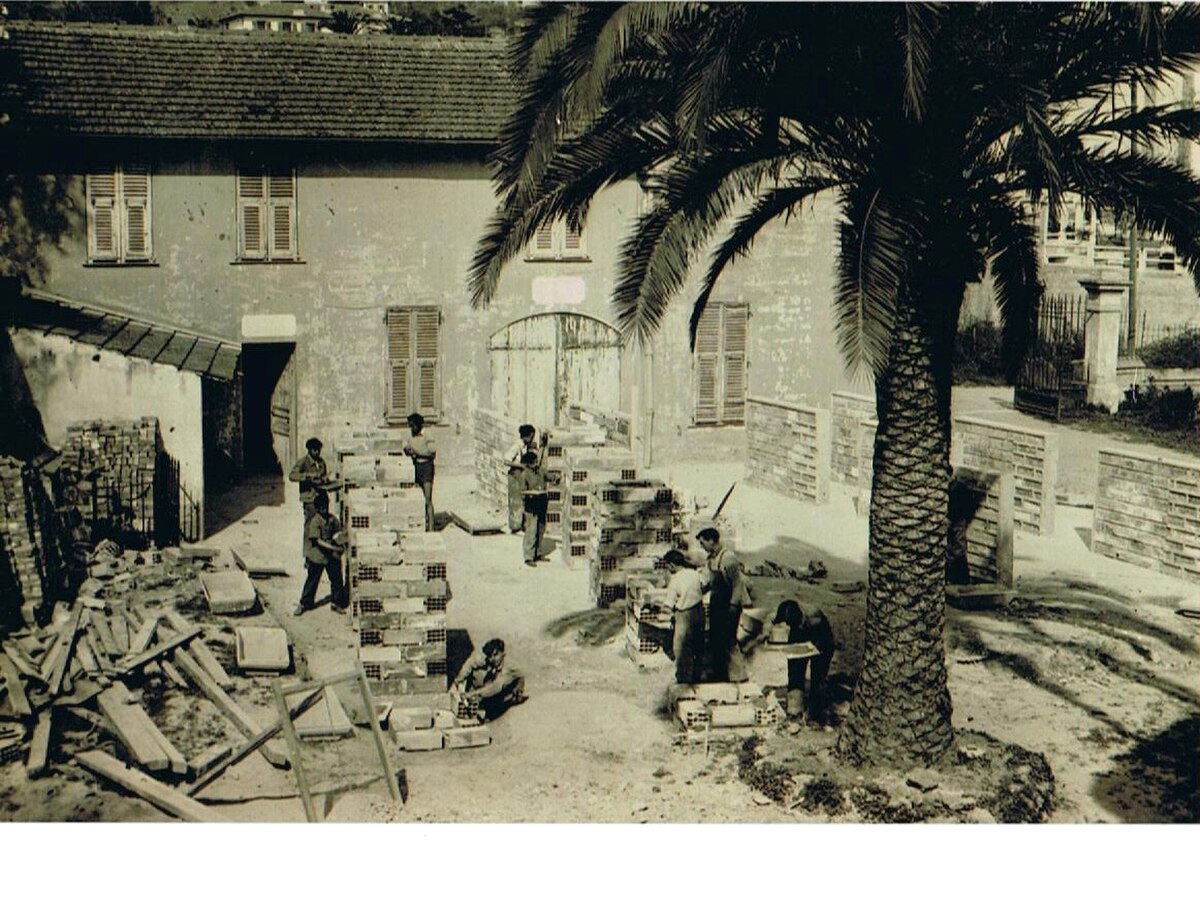

Vue partielle en 1946 |

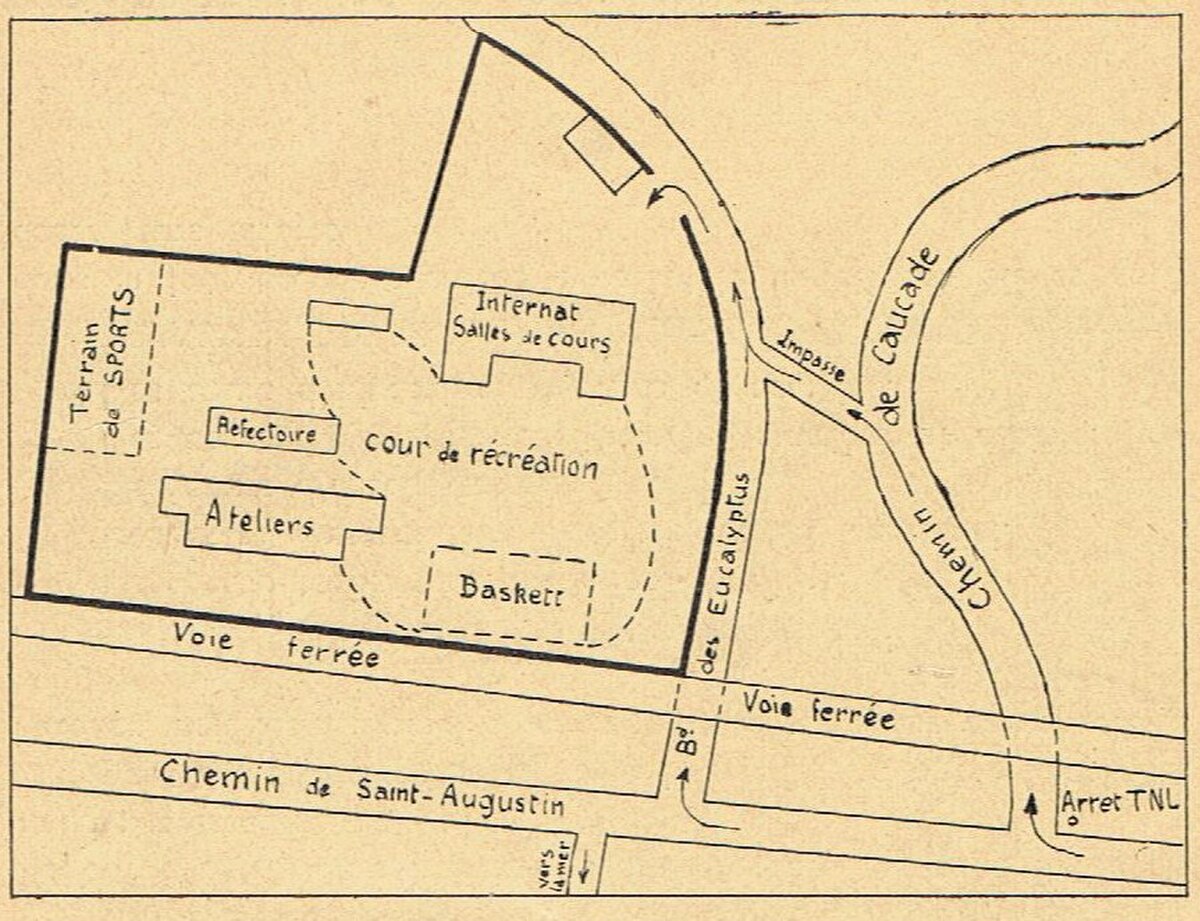

Les conditions matérielles de la scolarité de 1946 à 1960

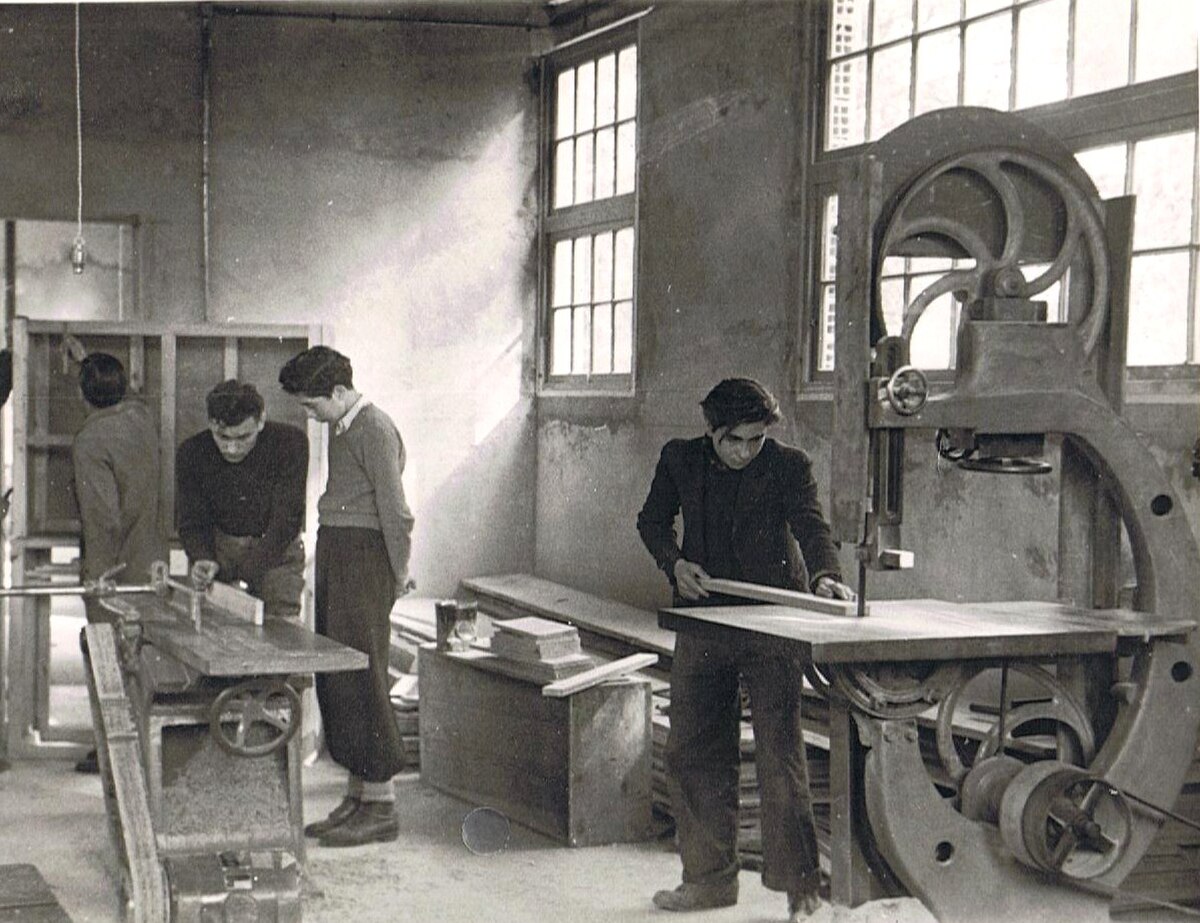

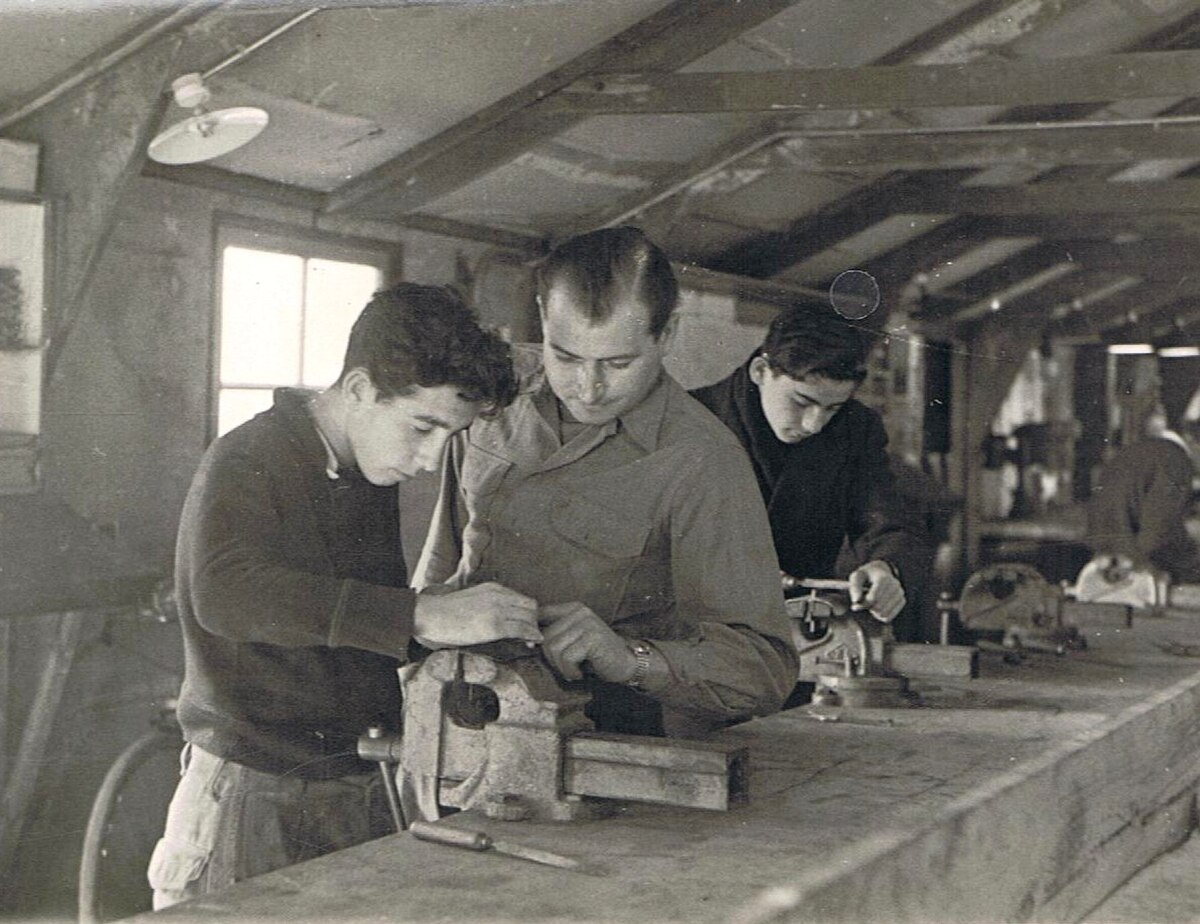

A la rentrée 1946, les faibles effectifs d'élèves permettent de fonctionner avec des ateliers provisoires installés dans le bâtiment annexe situé à l'entrée de la propriété, l'atelier de maçonnerie étant installé dans la cour de celui-ci. Par ailleurs, durant l'année scolaire 1946-47 et les suivantes, les professeurs techniques et leurs élèves participeront activement à l'édification des ateliers nécessaires à des effectifs croissants (jusqu'à 300 élèves), tant le remontage de préfabriqués US en bois concédés par l'armée américaine que la construction de nouveaux bâtiments en dur.

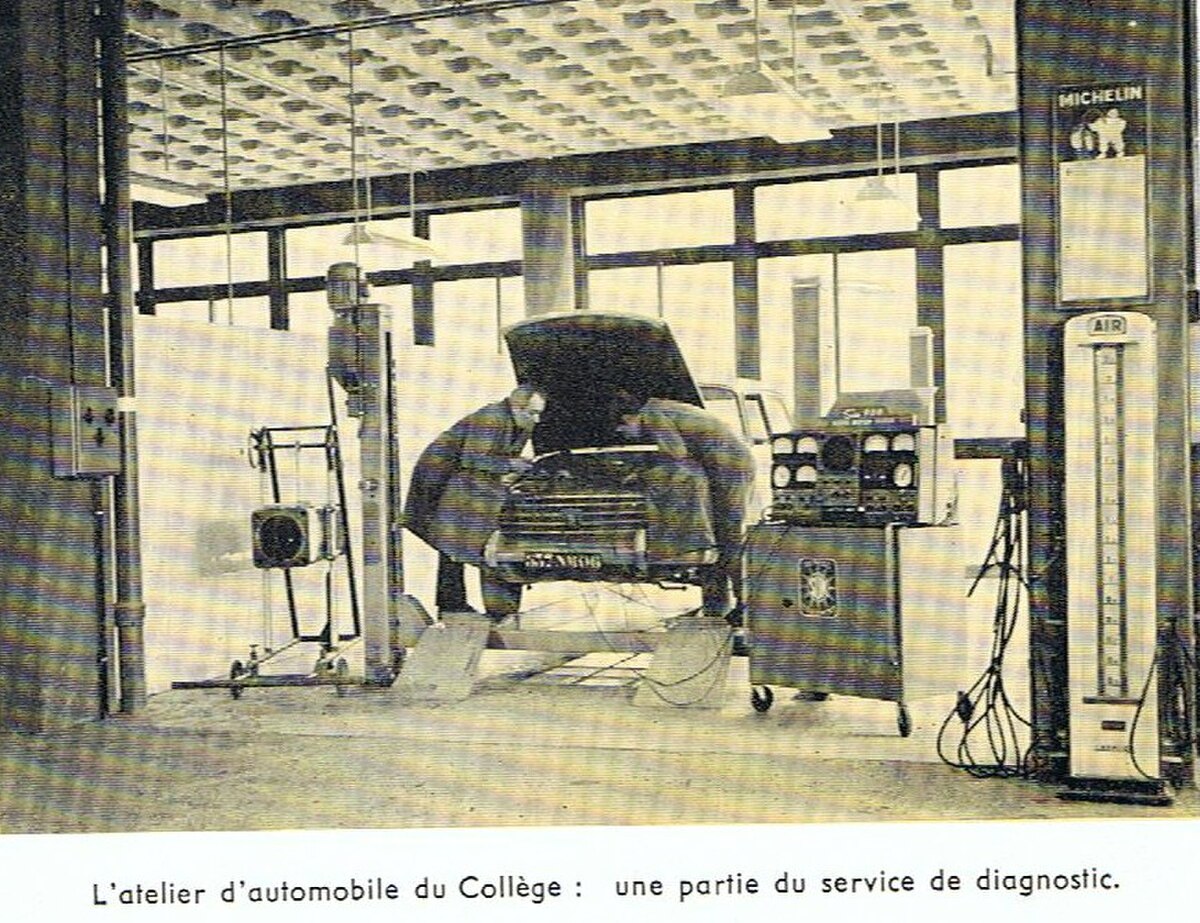

A partir de 1951, les sections relevant de la construction et formant les électriciens, les menuisiers et les maçons vont être fermées progressivement pour permettre l'ouverture d'autres sections en trois ans relevant des « métiers de l'automobile » avec notamment la préparation du CAP de mécanicien-réparateur automobile et du CAP de tôlier-formeur en carrosserie.

Professeur et élèves tourneurs-fraiseurs sur une machine-outil | Atelier de mécanique auto mais dans le lycée de 1964 |

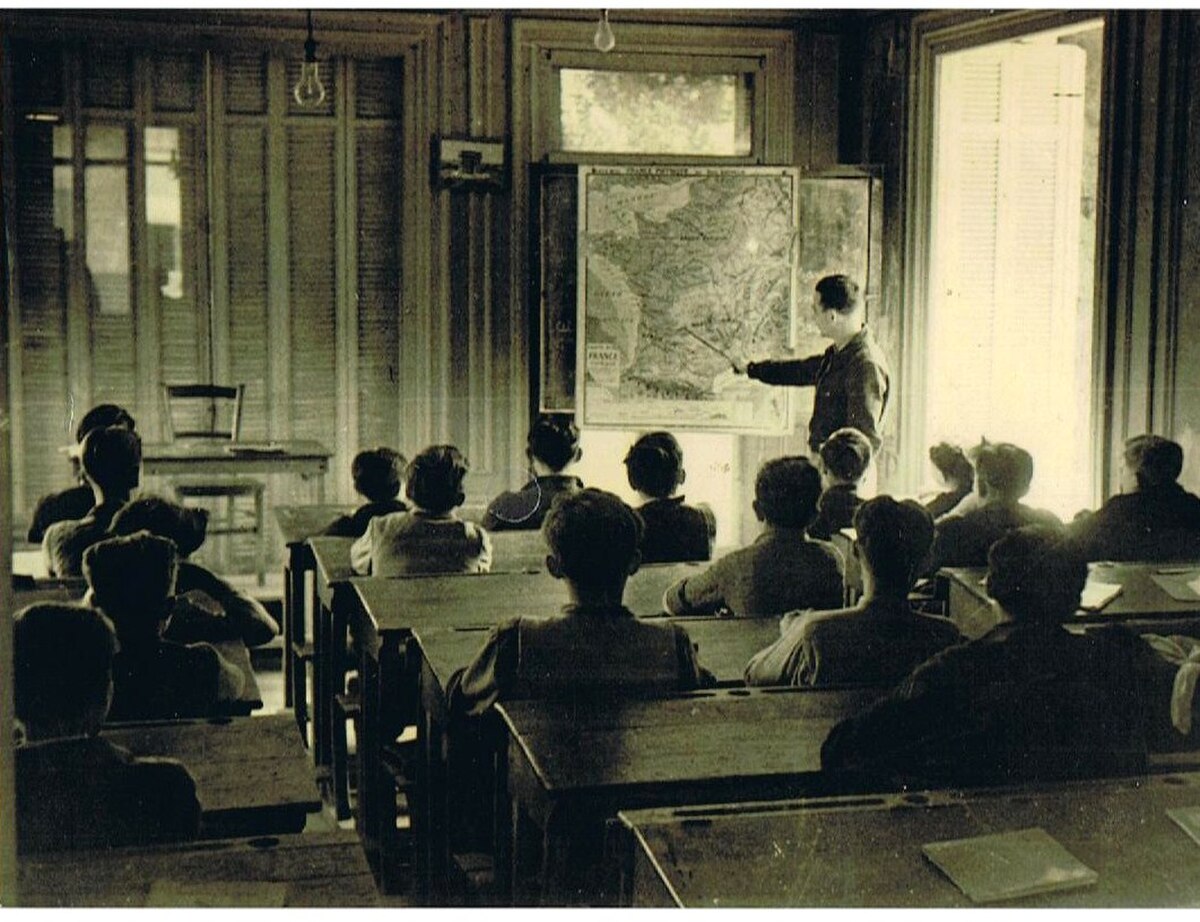

Les enseignements généraux et le dessin industriel sont dispensés dans les classes aménagées au rez-de-chaussée de la villa avec le bureau directorial.

| Cours de géographie |

L'éducation physique et sportive dispose de l'ancien court de tennis en terre battue aménagé dans la partie basse de la propriété, du terrain de volley (noté basket sur le plan) dans l'enceinte de la cour de récréation et des allées du parc de deux hectares.

Jeu de ballon en EPS sur l'ancien court de tennis |

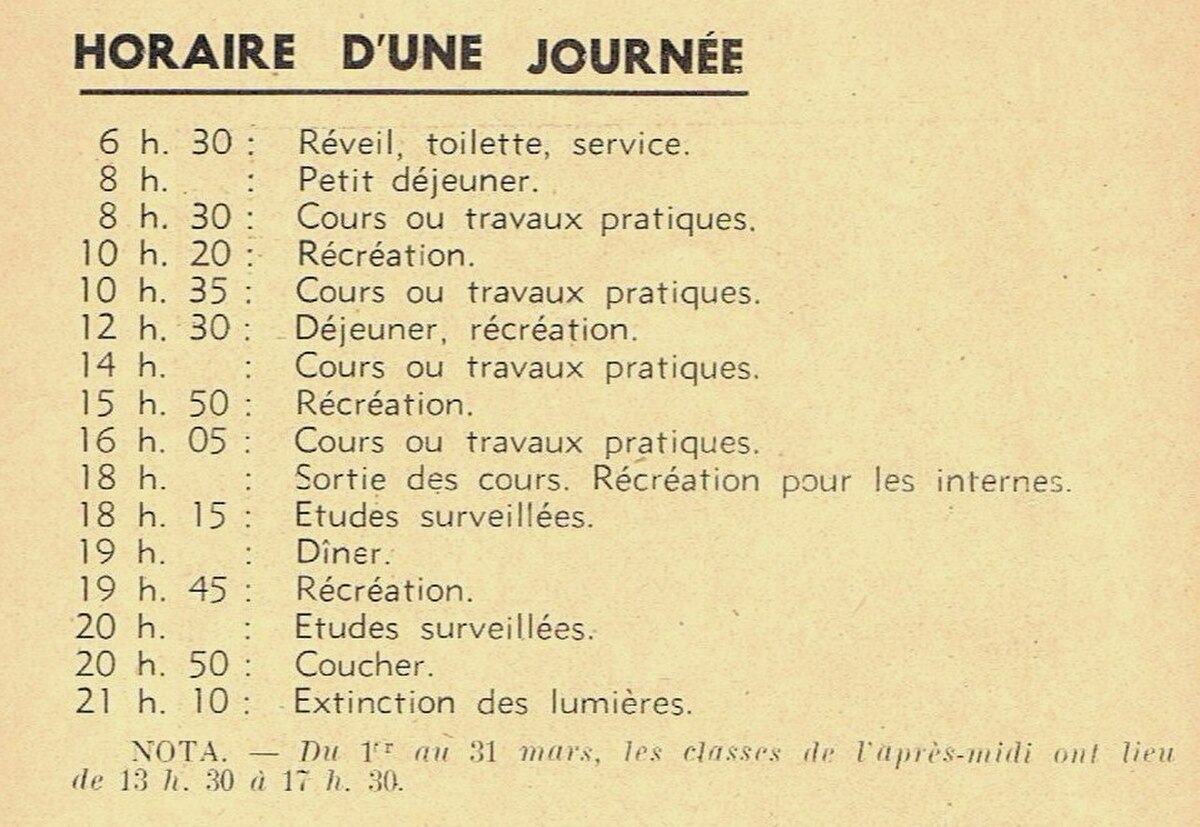

Les conditions d'admission, l'externat, l'internat et l'horaire journalier

IL s'agit d'un centre d'apprentissage de type industriel ouvert, en tout début de formation, aux garçons âgés d'au moins 13 ans et au plus de 15 ans révolus et titulaires du certificat d'études primaires élémentaires (CEPE) ou bien admis après avoir satisfait à un examen d'entrée. Sauf dérogation, ces garçons seront donc âgés de 14, 15 ou 16 ans au cours de la 1ère année, de 15, 16 ou 17 ans en 2ème année et de 16, 17 ou 18 ans en 3ème année.

Dans la journée, les élèves sont astreints à huit heures de cours de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h. L'établissement étant situé à l'ouest de Nice et donc excentré, les cours ne débutent qu'à 8h30 le matin afin de permettre aux élèves externes y habitant d'y arriver à l'heure en empruntant les transports en commun et notamment le tramway.

Logés sur place à l'étage supérieur de la villa avec vue sur le parc et sur la mer, les internes doivent se lever à 6h30 le matin. L'extinction des feux intervenant à 21h10, ils bénéficient donc, théoriquement, d'une nuit de sommeil de 9h20 justifiée compte-tenu de leur âge et de leurs conditions de travail journalières incluant 8h de cours et 1h30 d'études surveillées.

Comme dans la plupart des établissements à cette époque, il n'y a ni CDI, ni salle de détente et encore moins de cafétéria. En dehors des heures de cours, les élèves ne disposent donc que de la cour de récréation et, le soir, de leurs salles d'études surveillées pour les élèves internes.

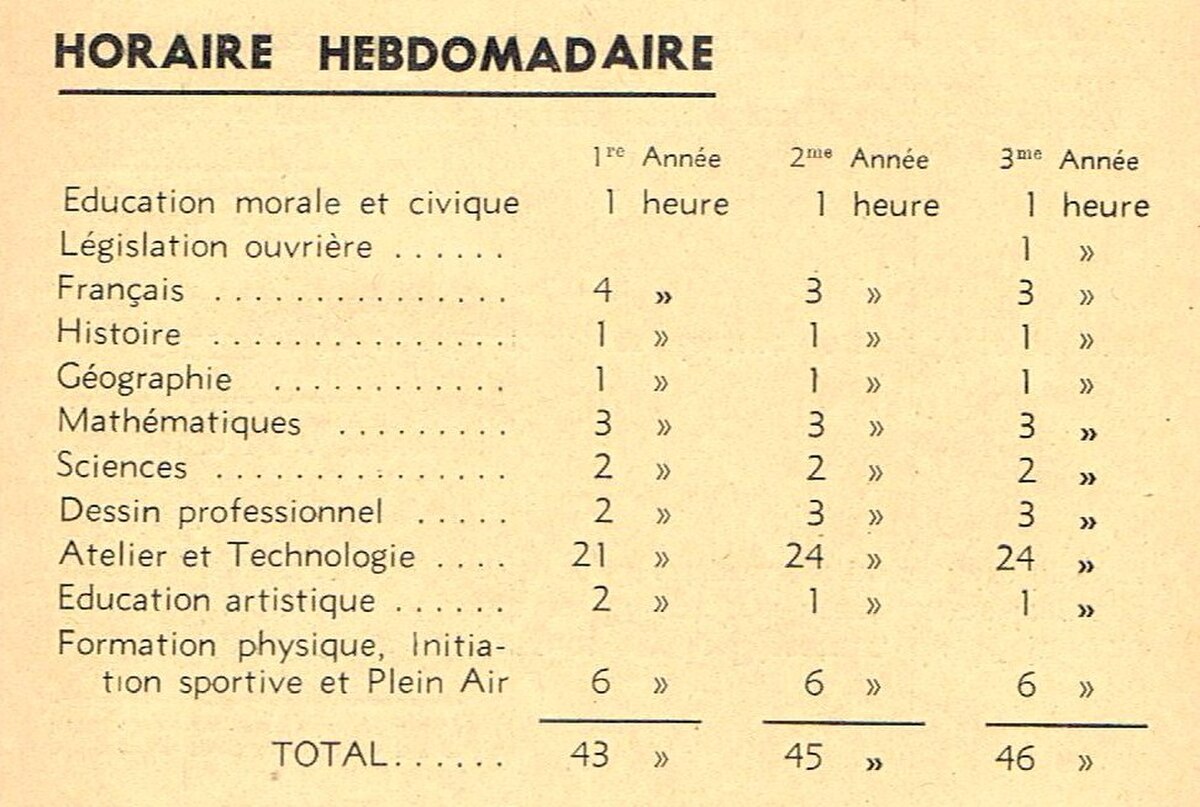

Une scolarité sur trois ans associant formation professionnelle et formation générale, civique et sportive

Au début, cet établissement a proposé l'apprentissage des métiers suivants : électricien, maçon, menuisier, ébéniste, ajusteur, ajusteur-mécanicien et tourneur. A partir de 1951, les sections relevant de la construction sont progressivement fermées ou transférées dans d'autres centres d'apprentissage pour permettre l'ouverture de sections relevant des métiers de l'automobile comme mécanicien-réparateur automobile et tôlier-formeur en carrosserie.

Conformément aux recommandations de la commission Langevin-Wallon, la formation générale, civique et sportive des élèves de centre d'apprentissage n'est pas négligée puisqu'elle compte chaque semaine pour 20 heures sur 43 soit 46,5 % en 1ère année, pour 18 heures sur 45 soit 40 % en 2ème année et 19 heures sur 46 soit 41,3 % en 3ème année. Et l'année scolaire comportant alors 40 semaines de cours, ces élèves en recevaient donc 800 heures sur 1720 en 1ère année, 720 heures sur 1800 en 2ème année et 760 heures sur 1840 en 3ème année. Au total, leur scolarité de trois ans comportait donc 5360 heures de cours se répartissant d'une part en 2280 heures (42,5 %) de formation générale, civique et sportive et, d'autre part, en 3080 heures (57,5 %) de formation professionnelle pratique et théorique.

En parallèle, le centre d'apprentissage assure des « Cours professionnels » pour les apprentis

En sus de la formation de ses élèves, le centre d'apprentissage assure des Cours professionnels obligatoires pour les apprentis depuis la loi Astier du 25 juillet 1919. Apprentis formés, eux, de manière traditionnelle et donc « sur le tas » par les artisans et les entreprises qui les ont embauchés par contrat. En complément de leur formation professionnelle en entreprise, ces cours professionnels dispensent donc aux apprentis les enseignements généraux et théoriques qui doivent leur permettre, le cas échéant, de se présenter aux épreuves du CAP pour devenir ouvriers qualifiés.

De ce fait, habitués à former eux-mêmes leurs salariés subalternes, les artisans et chefs d'entreprise vont donc, au début, être plus ou moins réticents à embaucher les jeunes élèves titulaires du CAP sortant du centre d'apprentissage. Et le directeur-fondateur devra prendre son « bâton de pèlerin » pour les rencontrer, nouer avec eux des relations de confiance et les convaincre de leur intérêt à embaucher ses élèves titulaires du CAP. Cette démarche d'insertion professionnelle des élèves du centre d'apprentissage s'effectue alors en partenariat avec la chambre de commerce et d'industrie et, notamment, avec la chambre syndicale professionnelle automobile regroupant les professionnels de la vente, de la réparation mécanique et de la carrosserie.

Il y a donc alors, de fait et de droit, deux voies distinctes de formation pour se présenter au CAP.

La composition du personnel du centre d'apprentissage durant l'année scolaire 1949-1950

Le personnel comprenait alors 22 personnes (19 hommes et 3 femmes) pour 150 élèves auxquels s'ajoutaient les auditeurs des Cours professionnels assurés en parallèle par le centre d'apprentissage au profit des apprentis.

Les services administratifs comprenaient alors 5 personnes : le directeur-fondateur et son adjoint, l'économe (intendant) et son adjoint ainsi qu'une secrétaire de direction.

Le personnel non enseignant comprenait 6 personnes : une assistante médico-sociale, deux maîtres d'internat, deux cuisiniers et une employée de cuisine.

Le personnel enseignant comprenait 11 professeurs relevant de trois catégories. La première comprenait l'unique maître d'éducation physique et sportive (EPS). La deuxième comprenait trois professeurs d'enseignement général (PEG) dont un PEG lettres-histoire et géographie et deux PEG mathématiques-sciences. La troisième, majoritaire, comprenait sept professeurs techniques adjoints (PTA) dont un PTA chef d'atelier, un PTA de dessin industriel et cinq autres PTA spécialisés en maçonnerie, menuiserie, électricité, ajustage et machine-outil.

La formation générale et civique des élèves est donc assurée par trois professeurs d'enseignement général (PEG) titulaires au moins du baccalauréat ou du Brevet supérieur (sauf dérogation) et ayant déjà enseigné avant leur recrutement par l'Enseignement technique. La formation professionnelle pratique et théorique est assurée par sept professeurs techniques adjoints (PTA) qui sont, eux, d'anciens ouvriers qualifiés ou techniciens justifiant des années d'expérience professionnelle et des compétences exigées pour leur recrutement. PEG et PTA qui seront ensuite recrutés par concours ou encore sur dossier avant de suivre un stage de formation de durée variable dans une des Écoles normales nationales professionnelles (ENNA) chargées d'assurer la formation professionnelle des enseignants de centre d'apprentissage puis de collège d'enseignement technique (CET).

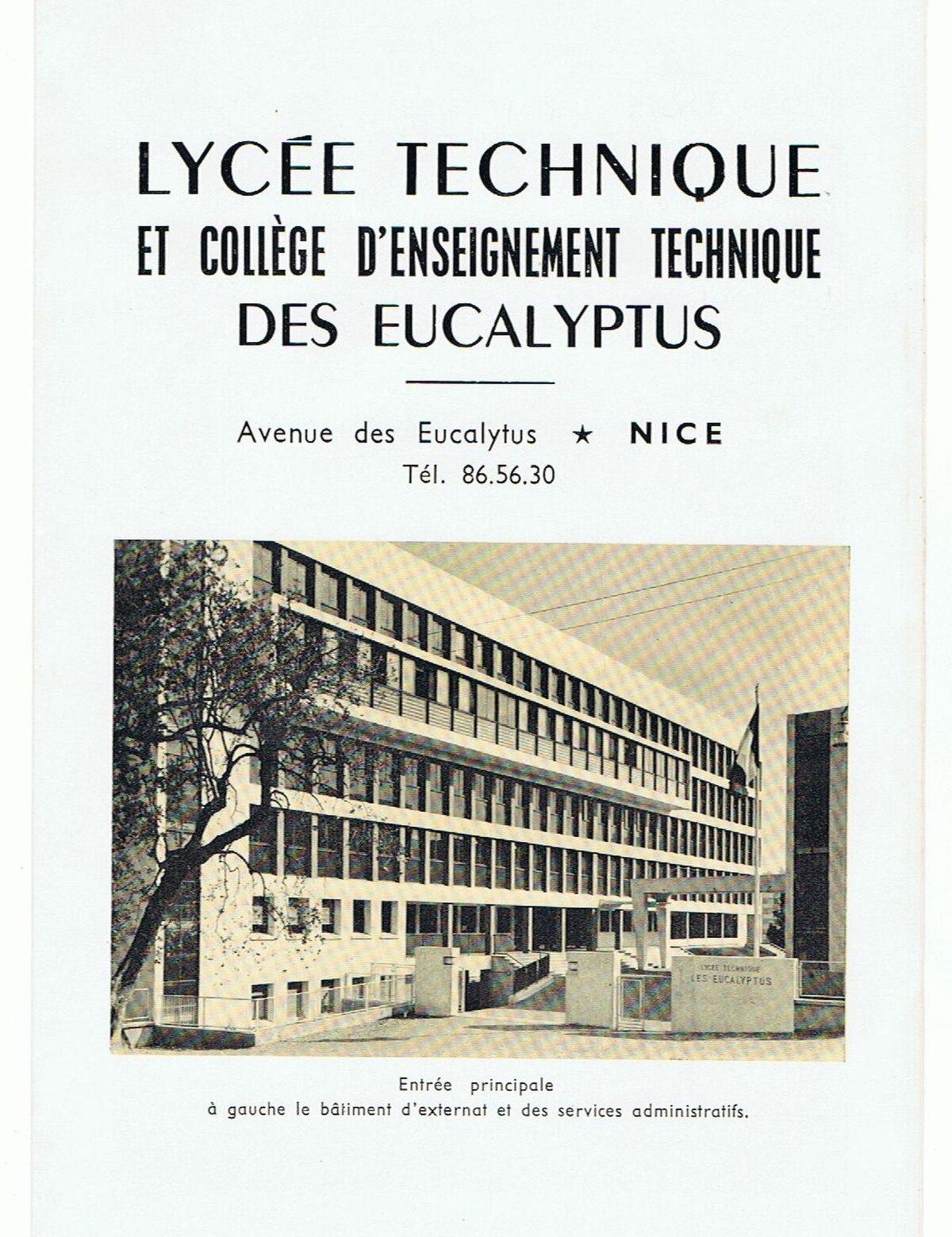

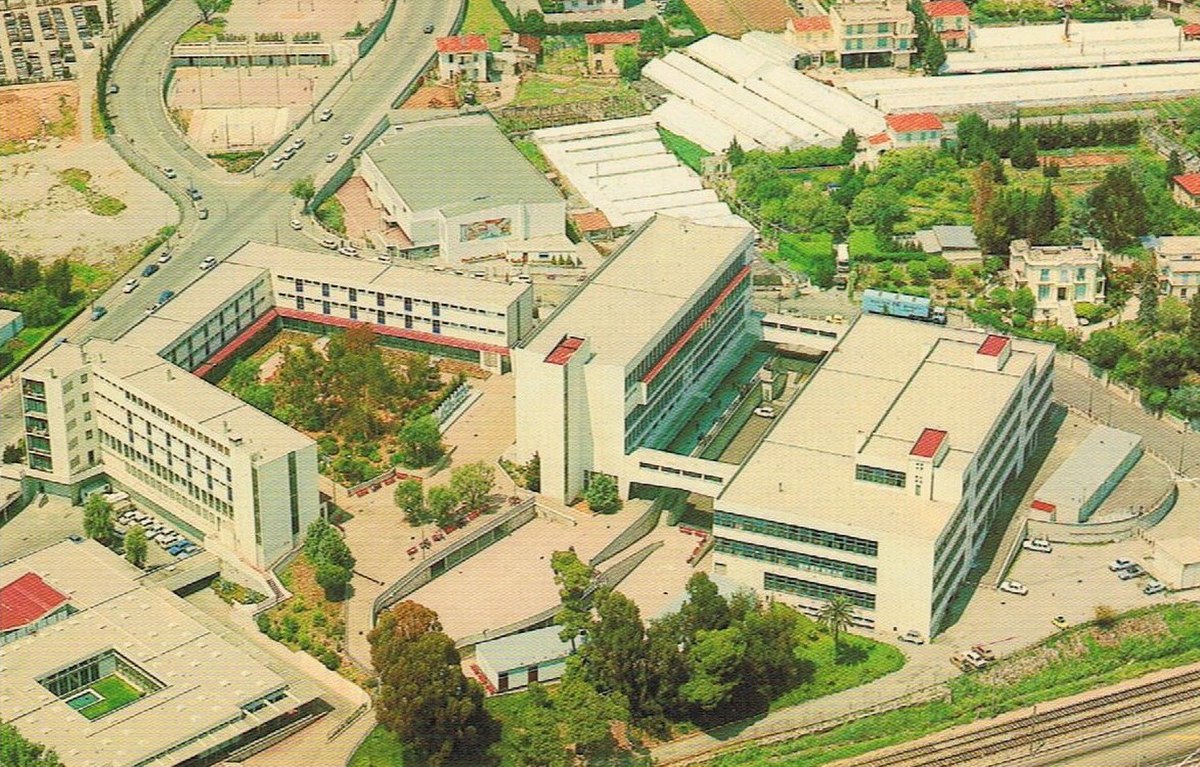

De 1960 à 1964, les bâtiments sont rasés pour la construction du lycée des Eucalyptus

Sous la Vème République, la réforme Berthoin de 1959 transforme en 1960 le centre d'apprentissage en collège d'enseignement technique et son directeur-fondateur reçoit alors une nouvelle mission : transformer le centre d'apprentissage placé sous sa direction en lycée technique devenu depuis lycée polyvalent à classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques[1].

De 1960 à 1964, les anciens bâtiments - dont la villa de style d'Édouard-Jean Niermans non classée - sont progressivement rasés pour permettre la construction de ceux du lycée des Eucalyptus qui ouvrira à la rentrée 1964. Pendant ces quatre années, le collège d'enseignement technique continuera de fonctionner en quittant au fur et à mesure ses anciens locaux pour intégrer les nouveaux. Le directeur-fondateur, Marcel Payan (1909-2006), qui a assuré la rentrée du lycée et du CET annexé, est remplacé en décembre 1964 par un nouveau proviseur et il devient alors directeur des études de l'ensemble scolaire où il prend sa retraite en 1967.