Château de Maulnes - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Les énigmes de Maulnes

Le parti architectural semble s'être structuré autour de quatre idées, sans qu'on puisse dire si l'une est à l'origine des autres :

- construire sur une fontaine et alimenter une vasque

- utiliser le trop-plein du puits pour alimenter un nymphée intérieur / extérieur

- construire le château autour d'un escalier à vis s'enroulant sur le puits ouvert

- utiliser un plan pentagonal

Le plan

Pour inhabituelle qu'elle soit, la forme pentagonale de Maulnes n'est pas unique. Le bastion a en effet remplacé la tour dans les fortifications de l'époque et les ingénieurs militaires connaissent bien le pentagone. Or, le duc d'Uzès est le petit-fils d'un grand-maître de l'artillerie, Jacques Galiot de Genouillac, qui l'a fait bénéficier d'une éducation poussée. Nul doute qu'il ait eu maintes fois l'occasion d'observer des fronts bastionnés de forme pentagonale.

Un exemple illustre à l'époque se trouve en Italie : le palais Farnèse de Caprarola, commencé entre 1521 et 1534 à partir d'un projet de Baldassare Peruzzi et achevé à partir de 1556 sous la direction de Vignole. C'est un élève de Peruzzi, Sebastiano Serlio, venu en France en 1541 qui présente dans son Livre VI les plans d'un palais pentagonal. Et c'est cet architecte que choisit Antoine de Clermont, le frère de Louise de Clermont, pour construire un château à Ancy-le-Franc dans les années 1541-1550. On ne peut exclure que le couple Du Bellay ait eu connaissance de ces plans. Toutefois, Maulnes n'est en aucun cas la copie du palais Farnèse, qui est un vaste bâtiment entourant une cour centrale.

En effet, il a fallu surmonter à Maulnes une difficulté majeure, celle de disposer des pièces rectangulaires dans un pentagone de dimension réduite, sans aucun angle droit. La solution, qui témoigne d'une grande maîtrise de la géométrie, a été de disposer le pentagone du puits dans un triangle très aplati, assurant l'orthogonalité des pièces. Pour alléger les larges épaisseurs de maçonnerie, on a tracé des couloirs tortueux, des petites pièces de formes diverses. Cette technique, alors peu connue en France, est très italienne et se retrouve dans les traités de Serlio.

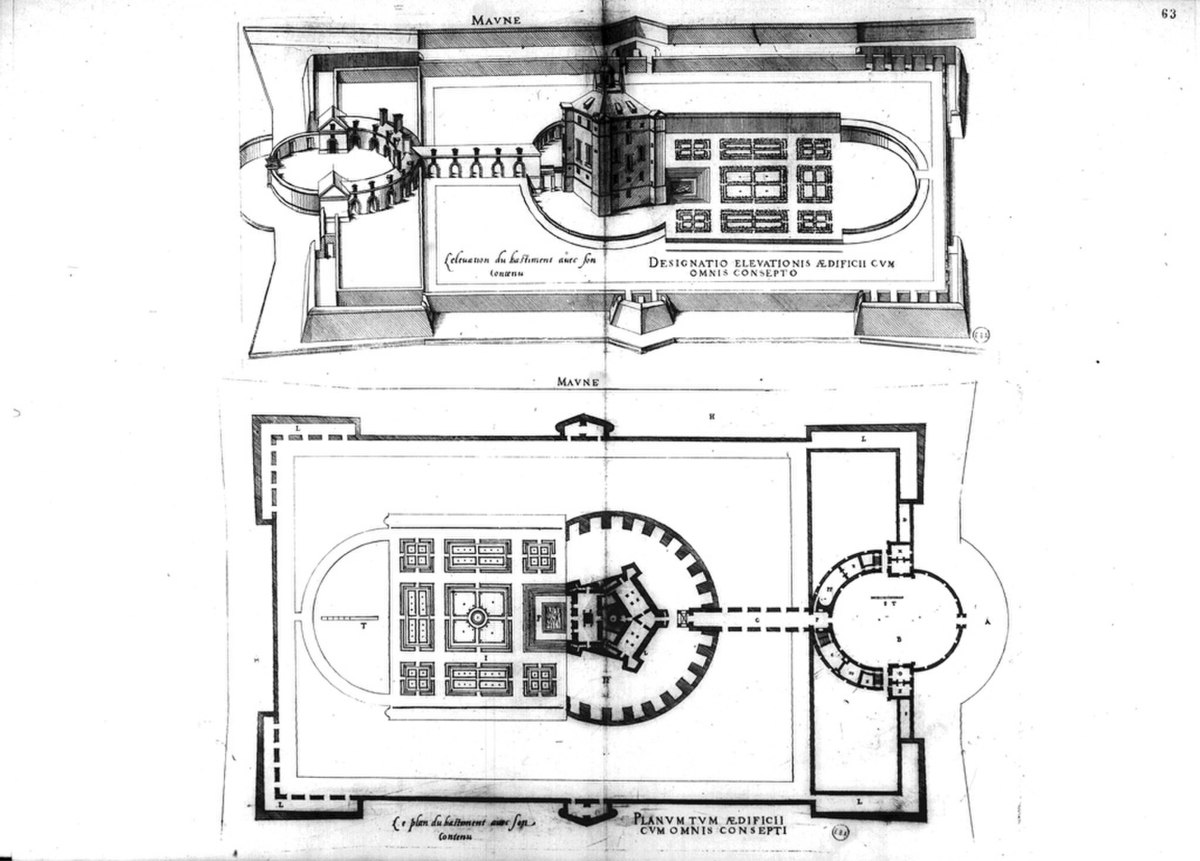

Le seul plan de Maulnes qui nous soit parvenu est celui d'Androuet du Cerceau. Une étude comparée entre ce plan, la gravure de Silvestre, les plans actuels et les données archéologiques, fait ressortir de nombreuses et significatives différences. On peut imaginer qu'Androuet du Cerceau serait entré en possession de plans du projet initial ; qu'il les aurait corrigés à partir d'observations faites à Maulnes entre 1570 et 1573, par lui ou par d'autres ; et qu'enfin il aurait anticipé l'achèvement de travaux en cours ou même seulement prévus, tout cela avec un degré d'exactitude plutôt approximatif.

L'architecte

Les historiens qui ont étudié Maulnes depuis les années 1930 se sont interrogés sur l'architecte qui en était l'auteur. Certes, on connaît le nom du maître maçon et celui du maître charpentier qui ont œuvré, ce sont des artisans de la région. Certes, le couple ducal possédait sans-doute une solide culture architecturale. Mais il peut sembler inconcevable qu'une construction architecturale aussi originale et aboutie que Maulnes, qui dénote une telle maîtrise géométrique, n'ait été conduite par un grand maître de l'époque.

Dès 1938, on a évoqué le nom de Sebastiano Serlio, architecte du château voisin d'Ancy-le-Franc et élève de Peruzzi, premier constructeur du palais Farnèse. Pourtant Serlio était mort depuis 12 ans quand s'ouvrit le chantier de Maulnes. Il pouvait être l'auteur d'un hypothétique projet initial mais certainement pas le maître d'œuvre.

Dans les années 1970, le nom de Serlio est repris puis écarté. La thèse avancée alors est celle de la séparation entre le projet, dû à un maître manifestement italien, et la réalisation laissée au maçon Jean Verdot, signataire du contrat de 1566. L'architecte serait alors Francesco Paciotto, un élève de Vignole.

Mais aux influences très nettement italiennes s'opposent de nombreux "gallicismes", et l'on rejette dans les années 1980 le nom de Paciotto, dont rien ne prouve qu'il ait séjourné en France.

La dernière hypothèse en 2000 propose le nom d'un architecte français bien au courant des techniques italiennes. Il s'agit de Philibert Delorme, inventeur d'une charpente "à petit bois", du même type que celle qui couvrait les communs en 1570. Delorme est l'architecte du château de Saint-Maur, de 1541 à 1570, date de sa mort. Or le commanditaire de ce château est le cardinal Jean du Bellay, cousin de François du Bellay, qui n'est autre que le premier mari de Louise de Clermont.

Dans l'état des recherches actuelles, on ne peut avancer un nom avec certitude. Tout au plus est-il possible d'émettre l'idée d'une réalisation composite, avec un plan d'origine dû à un maître, peut-être commandé par le couple du Bellay, repris et modifié dix ou vingt ans plus tard par Louise et Antoine de Crussol, avec un chantier évoluant en fonction du contexte politique, des difficultés rencontrées ou des idées nouvelles.

Maulnes et le cinéma

En 1993, le château a servi de décors pour le tournage de certaines scènes de La Reine Margot, film de Patrice Chéreau qui relate le mariage d'Henri de Navarre avec Marguerite de France, puis quelques jours plus tard le massacre de la Saint-Barthélemy, des évènements auxquels le duc et la duchesse d'Uzès ont été intimement mêlés.