Château du Bernstein - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Analyse militaire

Dans sa conception, le château du Bernstein présente une défense parfaite. L'emplacement naturel est particulièrement favorable : la forteresse est construite sur un éperon rocheux qui, cumulé au terrain environnant, offre un important dénivelé sur pratiquement tout son pourtour. L'architecture militaire est, quant à elle, particulièrement ingénieuse : un épais bouclier pentagonal, pointé dans le sens de l'attaque, masque et protège toutes les dépendances construites en enfilade.

Mis en situation, l'édifice comporte d'importants points faibles. L'éperon rocheux, et donc le château, pointent vers une colline voisine – vers l'Est –, mais non du côté de l'attaque. En effet, les assaillants trouvent un terrain plus favorable au Sud-Est. Par ailleurs, l'approvisionnement en eau provient d'un puits situé à l'extérieur des deux parties principales (haut et bas châteaux). Préserver cet accès à l'eau condamne toute idée de construction d'un fossé d'enceinte à cet endroit et rend les ouvrages avancés d'autant plus vulnérables.

Ces éléments expliquent sans doute les adaptations ultérieures du château, à savoir la construction du bastion et l'aménagement d'une citerne au pied du donjon. Les évolutions de l'armement, et notamment l'apparition des canons, ont finalement rendu le château obsolète. À la fin du XVIe siècle, le Bernstein avait perdu son importance stratégique et militaire et fut donc abandonné.

A quelques kilomètres au Sud, se dresse une autre forteresse, l'Ortenberg qui présente de grandes similitudes. Construit entre 1262 et 1269, il semble avoir été inspiré par l'architecture du Bernstein tout en tirant partie de son expérience.

Description

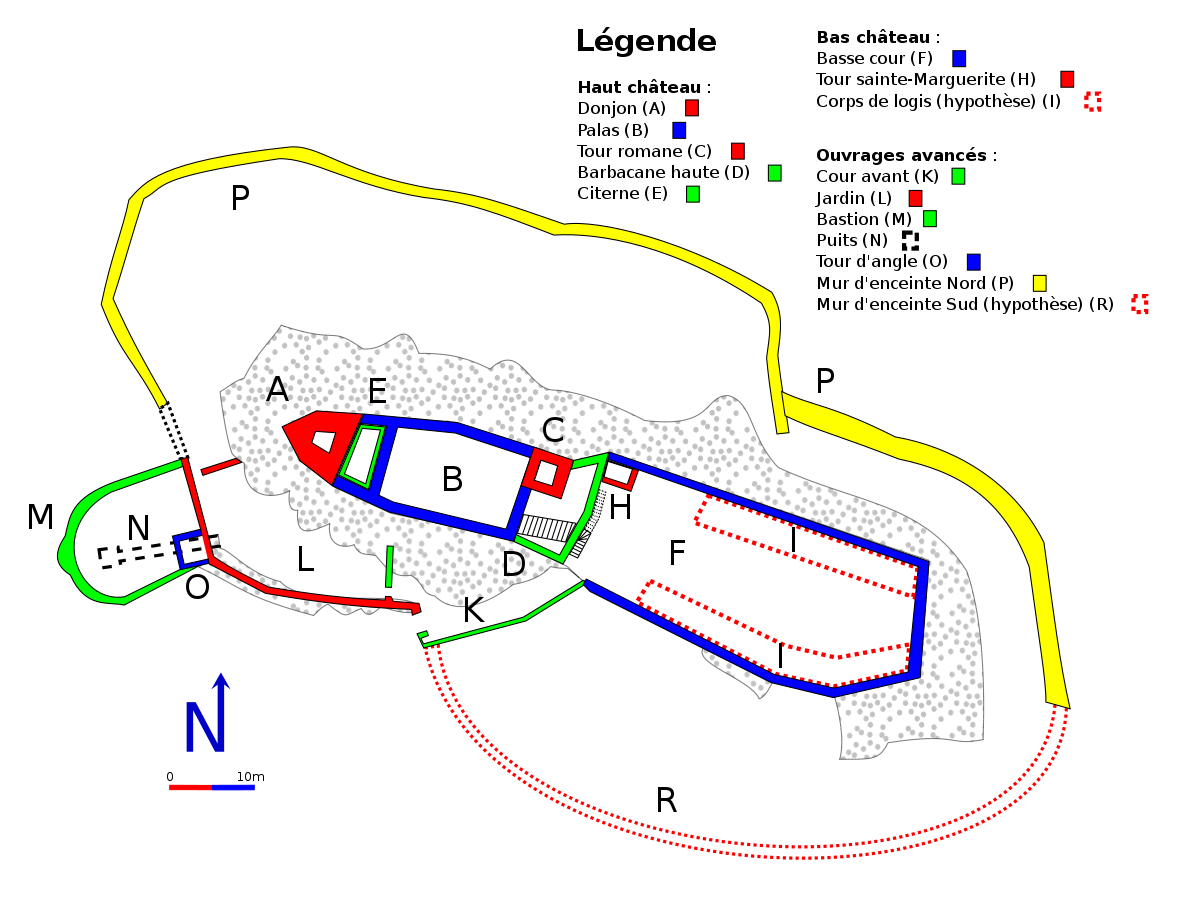

La forteresse est entièrement construite en granite. Les ruines nous étant parvenues sont assez bien conservées. L'édifice prend assise sur une arrête granitique à deux niveaux. Ceci délimite clairement trois parties distinctes, à savoir le haut château situé sur l'arrête supérieure Ouest, le bas château situé sur l'arrête inférieure Est, et enfin les ouvrages avancés s'appuyant sur la face Sud du rocher.

Le haut château

Le haut château est la partie la plus ancienne de la forteresse, mais également la mieux conservée. Il ne manque, en effet, que quelques rangées de pierres. D'Ouest en Est le haut château s'articule en plusieurs éléments : le donjon, la citerne, le logis seigneurial, la tour romane et la barbacane haute.

Le donjon pentagonal fait face à la montagne du Dachfirst et se présente comme un bouclier. Ses vestiges sont d'une hauteur approximative de 18 mètres. Au XIXe siècle ses créneaux étaient encore parfaitement visibles. L'intérieur du donjon est encore accessible actuellement, ce qui permet de constater l'exiguïté des lieux. On en déduit que la fonction du donjon était purement militaire. Tout au plus, le niveau inférieur pouvait-il servir de cachot. Le donjon présente deux meurtrières sur sa face Sud, une porte orientée à l'Est à 11 m du sol environ et des latrines sur la face Nord au même niveau. L'accès au donjon se faisait par une passerelle abritée et escamotable depuis les combles du logis.

Le logis seigneurial ou palas comporte deux étages. Le premier niveau était percé, à l'origine, de dix meurtrières, quatre donnant vers le Sud et les six autres vers le Nord. Les meurtrières de l'Ouest du logis ont été condamnées lors de l'aménagement de la citerne. Le portail d'accès se trouve à l'Est. Le second niveau abritait la salle d'apparat et diverses pièces d'habitation. La façade Sud est percée de quatre fenêtres géminées à l'Est et de cinq fenêtres simples à l'Ouest. Les fenêtres sont toutes en plain cintre. Le mur Est comporte également une fenêtre géminée à la verticale du portail. Le meneau comportait deux ours sculptés. Difficile, en revanche, de décrire les ouvertures vers le Nord à l'exception d'une embrasure du côté de la tour romane. En effet, le mur Nord du second niveau a en quasi-totalité disparu.

Une tour, appelée tour romane, se dresse dans l'angle nord-est du haut château. Elle s'élevait sur quatre niveaux. Le premier d'entre eux est situé légèrement en contrebas du logis. Son plafond est plus élevé que celui des autres pièces (environ 5 mètres). Le mur Est est percé d'une meurtrière. Le deuxième niveau devait être une pièce plus somptueuse dans le mesure où elle comportait une voûte d'ogives et des murs percés sur les quatre côtés par une fenêtre géminée vers l'Est, une fenêtre simple vers le Nord et le Sud et enfin une porte en plain cintre vers l'Ouest. Il est probable que la voûte ait été détruite lors de l'élévation ultérieure de la tour. La maçonnerie du troisième niveau est différente de celle des niveaux inférieurs. L'accès aux trois niveaux se faisait à partir du logis. Les restes du quatrième niveau présentent des traces de créneaux. On constate également une porte supplémentaire, plus tardive, permettant un accès aux combles du logis. La tour romane semble, enfin, avoir abritée la chapelle castrale.

L'Est du haut château est occupée par la barbacane haute qui occupe l'espace entre les deux tours. Elle est actuellement encombrée par d'importants remblais. L'escalier d'accès entre les parties basse et haute du château la traverse d'Est en Ouest. Deux terrasses de surfaces inégales sont situées de part et d'autre de l'escalier. Dans l'angle Nord-Est, un escalier permettait l'accès vers la tour sainte-Marguerite. Le mur de soutènement Est comporte une meurtrière permettant de surveiller le bas château. Le mur Nord a visiblement été surélevé lors d'aménagements ultérieurs. Les percements dans le mur adjacent de la tour romane, les restes d'une ouverture rectangulaire au Nord ainsi que des corbeaux sous-jacents laissent imaginer la présence d'un étage prolongé par un petit édifice en encorbellement sur l'enceinte. La barbacane pouvait donc avoir trois niveaux.

Une citerne de récupération des eaux de pluies a été aménagée entre le donjon et le corps de logis.

Le bas château

Le bas château se présente actuellement comme un espace d'environ 40 mètres d'Ouest en Est sur 13 mètres du Nord eu Sud. Peu de vestiges subsistent de l'époque médiévale. L'angle Nord-Est est actuellement occupé par les ruines d'un pavillon de chasse du XIXe siècle

L'angle Nord-Ouest est occupé par la tour sainte-Marguerite. À en juger par sa localisation et sa structure, sa fonction était essentiellement défensive : elle permettait de surveiller la porte d'entrée du bas château. La tour, de forme rectangulaire, est percée de meurtrières, adaptées aux armes à feu, situées en quinconce sur les façades Est et Sud. Deux accès permettait l'accès à la tour : l'un sur la façade Sud, situé à 6,50 mètres du sol et pourvu d'un pont-levis, constituait le débouché d'un escalier perpendiculaire à l'escalier principal. L'autre, sur la façade Ouest, donnait sur la barbacane haute. Au droit de la tour, une poterne permettait le passage vers l'extérieur Nord. Certains auteurs placent la chapelle castrale dans la tour du bas château.

D'autres bâtiments formant le corps de logis existaient dans la cour, tant sur le mur Nord que le mur Sud. Au vu des traces restantes, ils s'élevaient sur deux étages. On relève cependant que leur premier niveau était aveugle du côté du mur d'enceinte. Certaines fenêtres subsistent dans la partie orientale de la cour : elles sont simples ou géminées, en plain cintre ou rectangulaires. En revanche, l'état de la ruine n'est pas suffisant pour en déduire l'agencement des ouvertures dans la partie occidentale.

Les ouvrages avancés

Les ouvrages avancés se situent au pied du haut château à l'angle Sud-Est de l'éperon rocheux. Ils comprennent d'Est en Ouest trois parties principales : le bastion, le jardin et la cour avant.

Le bastion présente un mur incurvé vers l'extérieur du château. Au Sud-Est se dressait une tour d'angle. Celle-ci constituait la seule protection de l'accès au puits avant la construction du bastion au XVe siècle.

Le jardin prolonge le bastion. Son mur Sud s'élève sur un soubassement rocheux pouvant atteindre plusieurs mètres. À l'Est, au droit du bastion, un passage permet l'accès vers le fossé Nord. L'entrée du passage vers le puits souterrain se situe dans l'angle Sud-Ouest : un portail roman donnait accès au puits via un passage vouté de neuf mètres de long.

La cour avant est la partie la mieux conservée parmi les ouvrages avancées. Elle cour constitue l'accès unique au château. Dans la partie Est, on distingue clairement le portail roman. Celui-ci était doté d'un pont-levis et d'une poterne rectangulaire au Sud. Au Nord du portail un mur séparait la cour avant du jardin. Il est percé d'une porte et d'une meurtrière. Les restes de corbeaux et d'arc en pierres permettent de déduire la présence d'un chemin de ronde. Par un étroit couloir d'environ vingt mètres sur cinq, la cour avant mène au portail du bas château.

La forteresse disposait également d'un mur d'enceinte. La partie Nord est encore parfaitement visible quoique très ruinée. En parcourant le chemin de ronde Sud, le visiteur remarque la présence d'un alignement de pierres affleurant le sol dans la continuité du mur Nord. On peut ainsi imaginer que le mur d'enceinte se prolongeait également sur la face Sud.