Décomposition des idéaux premiers dans les extensions galoisiennes - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

En mathématiques, l'interaction entre le groupe de Galois

Le cas d'une extension non nécessairement galoisienne est traitée dans l'article Décomposition des idéaux premiers. Les notions d'extension ramifiée, d'extension décomposée y sont envisagées ; ces notions doivent certainement être familière pour aborder la lecture du présent article. Dans le cas d'une extension galoisienne, la structure supplémentaire se traduit au niveau de ces propriétés, via, certains sous-groupes du groupe de Galois : le groupe de décomposition et le groupe d'inertie, mais aussi les groupes de ramification supérieurs.

Ces notions sont quelquefois attribuées à David Hilbert par l'appellation théorie d'Hilbert. Il existe une analogie géométrique, la ramification des surfaces de Riemann, qui est plus simple du fait qu'une seule sorte de sous-groupe de

Les propriétés fondamentales

Sur les indices

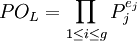

Soit la factorisation d'un idéal premier P de OK dans OL :

comme un produit d'idéaux premiers distincts

On obtient alors la relation suivante

- [L:K] = n = efg

où g est le nombre d'idéaux premiers distincts intervenant dans la décomposition de l'idéal P.

Théorie de Galois

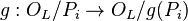

Cependant, la relation obtenue sur les indices ne traduit qu'une petite partie de la richesse introduite par la structure galoisienne. En effet, si g est un élément du groupe de Galois, alors g agit sur L en laissant K invariant, et, par restriction, OL en laissant OK invariant. Un idéal premier Pi de OL au-dessus d'un idéal premier P de OK étant donné, on vérifie facilement que l'action passe au quotient :

est un isomorphisme de OK/P-espaces vectoriels entre les corps résiduels. Pour obtenir un automorphisme, il est intéressant de se restreindre au cas où g(Pi)=Pi. On appelle groupe de décomposition, noté DPi de l'idéal Pi l'ensemble des éléments du groupe de Galois qui vérifient cette relation. La relation fondamentale en termes de théorie de Galois devient alors :

où le morphisme de droite est celui qu'on vient de définir. Sa surjectivité constitue un théorème. Quant à son noyau, on le définit comme étant le groupe d'inertie. Ces objets contiennent l'information qui était codé par les indices de ramification et degré d'inertie dans le cas non galoisien : le cardinal du groupe d'inertie est l'indice de ramification, celui du groupe de décomposition est le produit du degré d'inertie et de l'indice de ramification

Application de la correspondance de Galois

Les sous-corps correspondant, par la correspondance de Galois, aux sous-groupes qu'on vient de définir, admettent une interprétation arithmétique simple : le groupe de décomposition correspond à l'extension totalement décomposée maximale, et le groupe d'inertie à l'extension non ramifiée maximale.

Le symbole d'Artin

Dans le cas d'une extension non ramifiée en un premier Pi, le groupe d'inertie est trivial, comme remarqué précédemment. La relation fondamentale devient alors un isomorphisme entre le groupe de décomposition en Pi et le groupe de Galois de l'extension des corps résiduels. Dans le cas où les corps résiduels sont finis, ce qui est vrai en particulier pour les corps de nombres et les corps de nombres p-adiques, le groupe de Galois de l'extension de corps résiduels est cyclique et admet un générateur privilégié : l'endomorphisme de Frobenius. Son image dans le groupe de décomposition est alors appelé symbole d'Artin pour le premier Pi, et noté