Exposition universelle de Paris de 1889 - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Boissons à l'honneur

- À l’occasion de l’Exposition, Eugène Mercier (1838-1904) décide de faire connaître son champagne en présentant un foudre de champagne gigantesque, sculpté par Gustave Navlet. Le 7 juillet 1885, la Maison Mercier inscrit sur son livre d'inventaire: un fût de 200 000 bouteilles, jaugé par la Régie pour 1 600 hectolitres, pesant 20 000 kilos et contenant 800 pièces d'assemblage. Après un voyage rocambolesque d’Epernay à Paris, le foudre Mercier est présenté dans le hall de l’exposition universelle de 1889, juché sur 7 pyramides de bouteilles. Pour amener ce fût jusqu'à l'exposition, Eugène Mercier doit acheter des bâtiments parisiens pour les raser ensuite ou raboter car les rues sont trop étroites pour que le fût puisse passer

- Heineken reçoit le Grand Prix lors de cette exposition de 1889

Progrès techniques

Architecture

L’Exposition universelle de 1889 hérite des derniers progrès en matière d’industrie, ainsi que des formes architecturales, et des progrès de la technique en lien avec l'industrialisation du XIXe siècle.

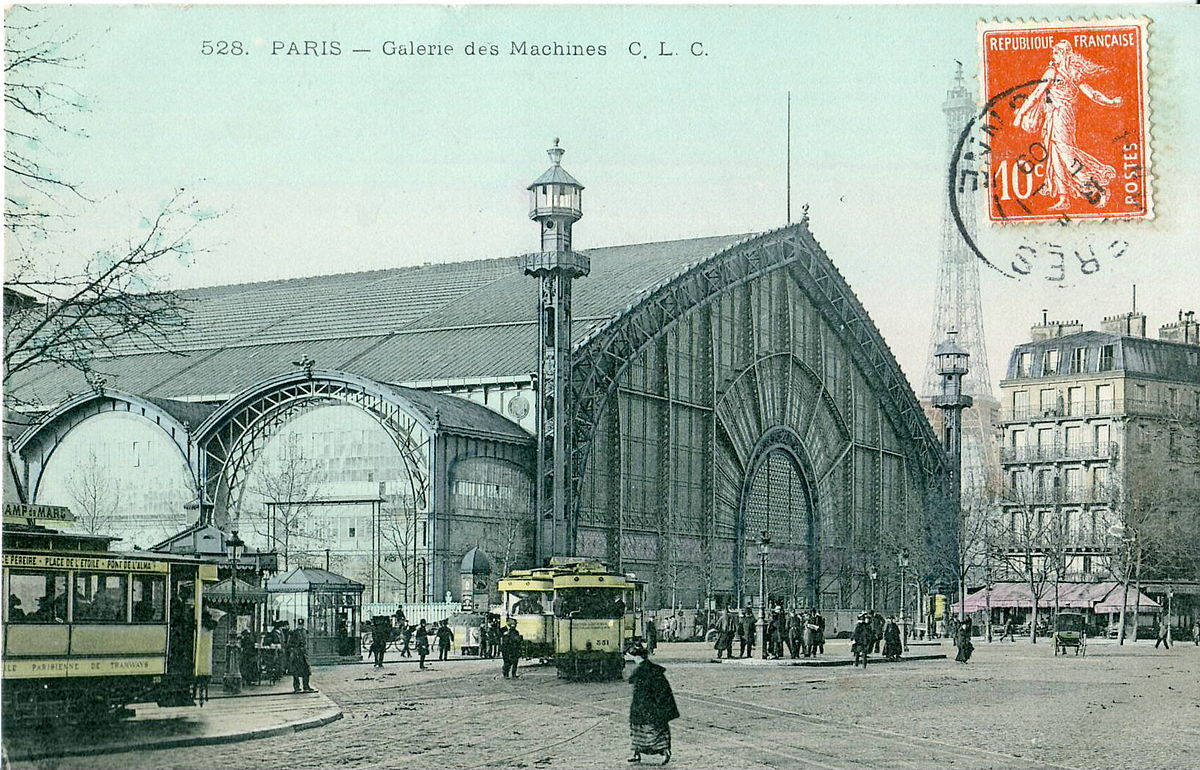

Le verre plat permet la construction de nouveaux programmes architecturaux, tels que des gares, des halles, des grands magasins, des palais d’exposition], ou encore des serres. L’architecture métallique se déploie notamment grâce à des surfaces vitrées de plus en plus vastes. L’évocation de ce thème permet un développement passionnant sur divers projets. Certains sont utopiques, tels ceux d’Hector Horeau (projet de couverture des vieux boulevards, 1865-1868), et de Joseph Paxton et Owen Jones (projet de Palais de Cristal à Saint-Cloud, 1860). D’autres furent réalisés, notamment pour les expositions universelles : le Palais de l’Industrie de Viel et Barrault en 1855 et surtout la Galerie des Machines de Dutert et Contamin en 1889, que Huysmans décrit comme « une exorbitante ogive qui rejoint sous le ciel infini des vitres ses prestigieuses pointes », et dont Saint-Gobain fournit les 35 000 m² de surface vitrée.

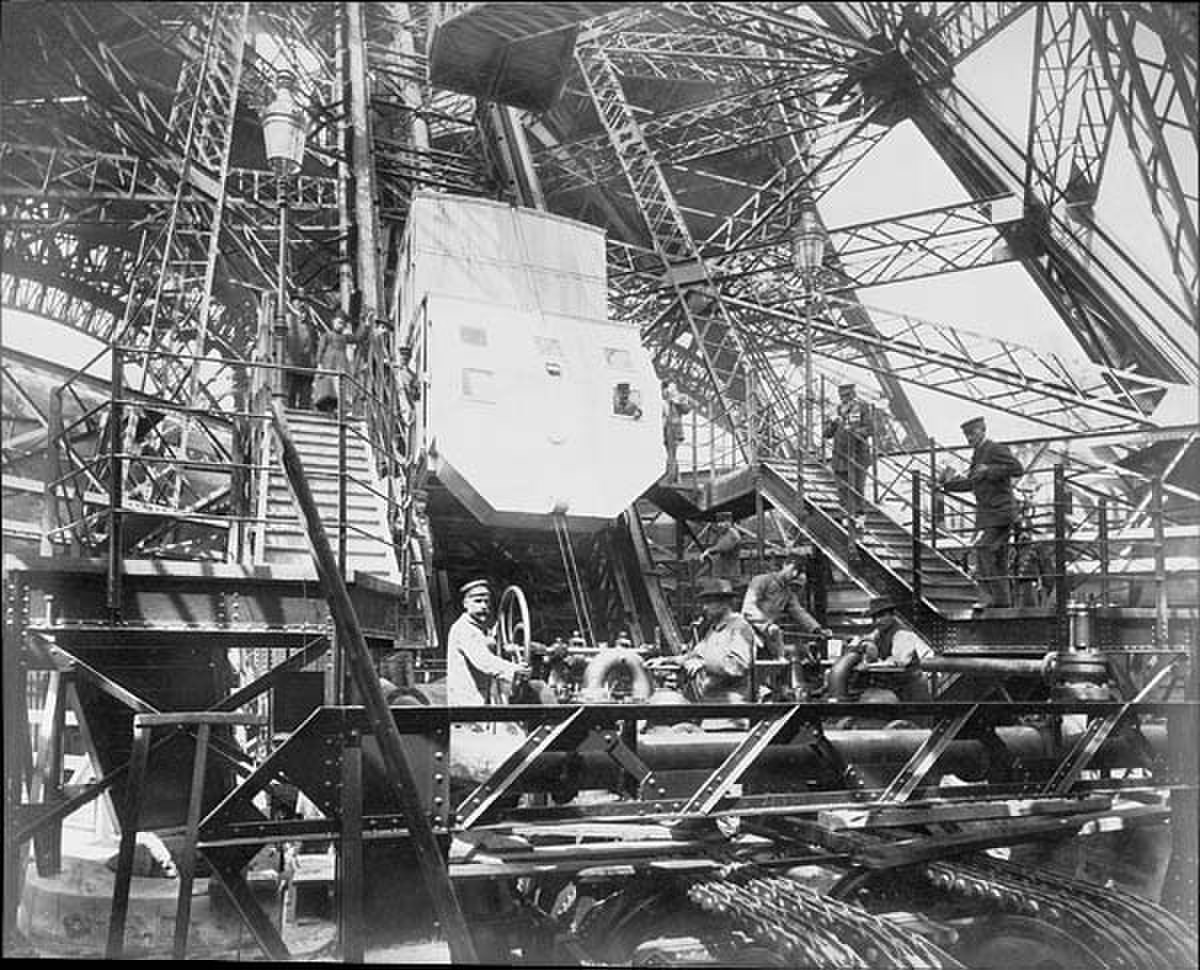

Mais c’est aussi cette Exposition de Paris qui offre le dernier exemple de Galerie des Machines. Des gigantesques plates-formes coulissantes, plus vastes encore que celles de 1878. Elles peuvent supporter jusqu’à 150 personnes et être utilisées aussi pour des besoins de manutention. Le panorama s’étend sur une vaste exposition, qui revêt désormais un caractère plus rétrospectif que tourné vers le futur. L’exposition, en fait, ne présente pas de modification significative par rapport à la précédente exposition parisienne.

La gare terminus de la ligne desservant les expositions de 1878 et 1889 était imaginé par Juste Lisch, aussi appelé l'embarcadère du Champs de Mars elle se situait en bord de Seine.

Machines à vapeur

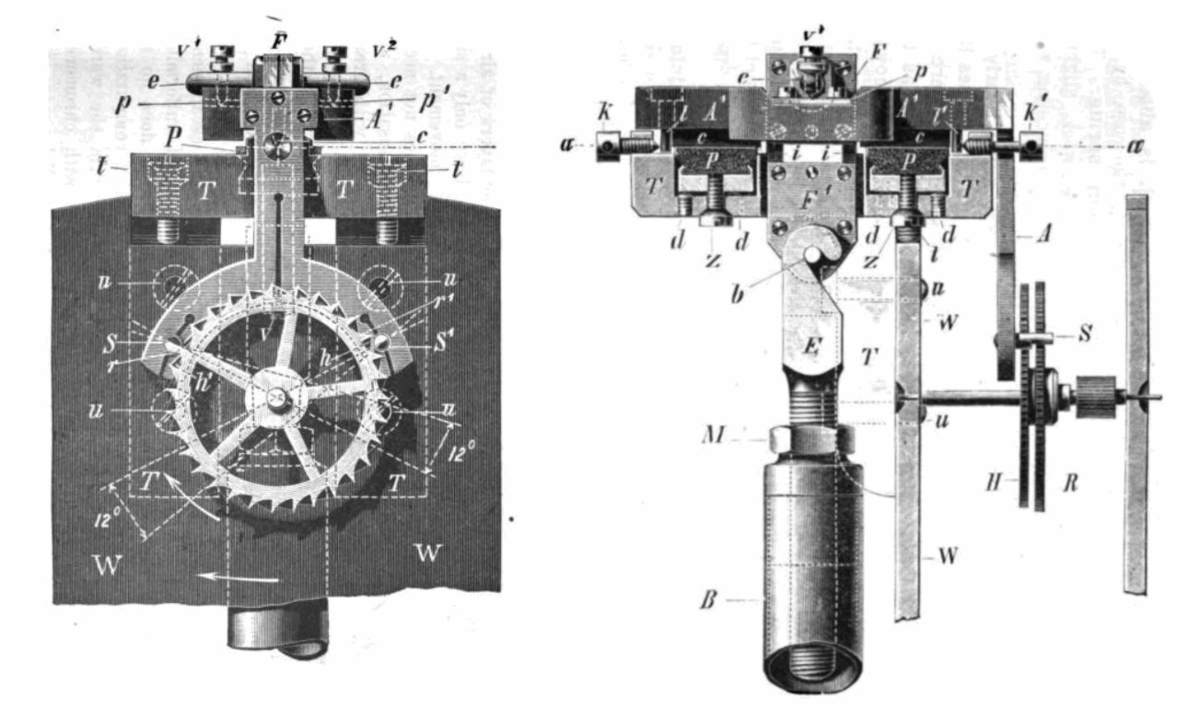

Nombreuses sont les machines à vapeur, horizontales ou verticales, parmi lesquelles figure celle de Joseph Farcot, déjà primée en 1878, et qui l'est à nouveau en 1889 puis en 1900. On accorde un soin particulier aux chaudières, aux améliorations intéressantes de la vitesse des pistons, aux engrenages et aux poulies d’A. Piat, aux chaudières à vapeur brevetées en 1867 par les Américains G.H. Babcox et S. Wilcox, au progrès, depuis 1878, des moteurs à gaz, aux puissantes grues hydrauliques et à vapeur déjà employées pour construire la tour Eiffel et la Galerie des Machines elles-mêmes.

Sur les mesures de sécurité et de prévention contre l’explosion des chaudières (sujet déjà abordé lors de l’Exposition industrielle allemande de Berlin en 1882), l’association des propriétaires de machines à vapeur organise, à l’occasion de l’Exposition de 1889, le Congrès international des accidents du travail. Ce congrès est capital car il reconnaît que tous les contrôles et formes de prévention incombent totalement aux propriétaires. Il ressort de ce congrès que les accidents, en France, sont en nette diminution grâce aux avis d’ingénieurs spécialisés et d’inspecteurs chargés de la surveillance des appareils (sur le modèle anglais de la Manchester Steam Users Association créée en 1855 et de la Boiter Insurance and Steam Power Company, qui a vu le jour en 1859).

Textile

Dans l’industrie du textile, l’Exposition montre une grande spécialisation des machines : la production française est dominante (en partie grâce à la faible présence de l’Angleterre) avec l’exposition collective de soies organisée par les chambres de commerce de Lyon et de Saint-Étienne, où 200 000 ouvriers traitent presque un quart de la production mondiale, des produits de luxe à ceux de grande consommation, y compris les tissus en soie artificielle. Les tissus lyonnais se signalent par l’originalité de leurs dessins et la richesse de leurs couleurs, obtenus grâce aux laboratoires chimiques spécialisés et aux laboratoires d’étude de la soie, grâce aussi à des écoles et des instituts professionnels spécialisés.

Électricité

Grâce à Hippolyte Fontaine (1833-1910), l'électricité est la reine de l'exposition. La fontaine lumineuse de Coutan marque particulièrement les esprits.

On peut dire que l'installation électrique de cette exposition est la plus grande du monde.

Ainsi cette Exposition de 1889 cherche à illustrer, le plus richement possible, l’histoire du progrès technologique : les machines font l’objet de réflexions historiques, de recherches sur la sécurité et les conséquences sociales de l’industrialisation. Mais l’innovation sur laquelle repose l’Exposition semble être une valeur à la fois plus diffuse et plus ambiguë, un critère de valeur sociale et de jugement qui permet de mesurer la modernisation.

| Materiel scientifique de Riefler | Ascenseur Roux Combaluzier Lepape | Petit train Decauville |