Géométrie symplectique - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Motivations

Mécanique classique et formalisme hamiltonien

Le cadre de la géométrie symplectique a permis de donner un nouveau regard sur la mécanique classique. Elle permet une étude du comportement global d'un système mécanique, de traiter les symétries et leurs conséquences et d'étudier des questions qualitatives comme par exemple l'existence de trajectoires périodiques ou le caractère chaotique ou stable d'une évolution.

En mécanique, la position d'un ensemble de points matériels ou plus généralement d'un objet en mouvement est traditionnellement repérée par un certain nombre de coordonnées curvilignes

Pour prendre en compte les vitesses, il est nécessaire d'ajouter aux coordonnées de position n nouvelles variables

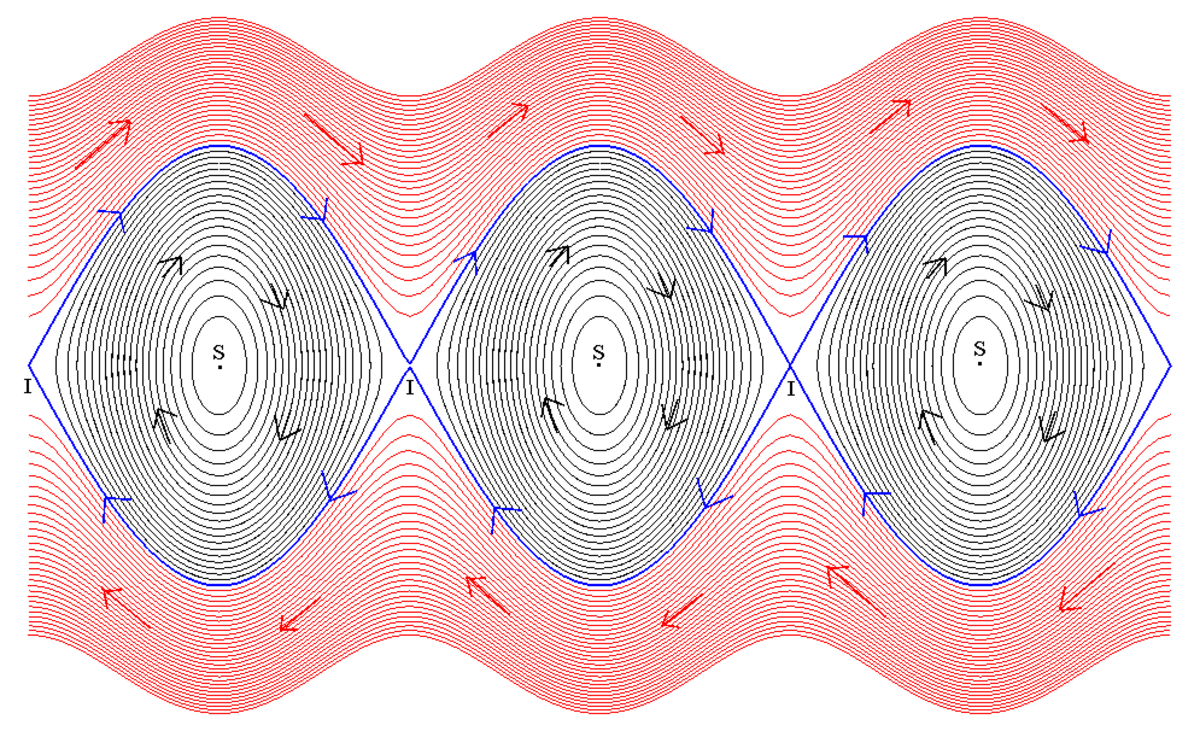

Bien sûr, il n'est en général pas possible de calculer explicitement toutes les trajectoires possibles et même un tel calcul ne donne pas forcément une bonne idée globale du comportement du système étudié. Pour comprendre ce comportement on peut essayer de suivre le déplacement d'un sous-ensemble de l'espace des phases, on a alors accès à des informations globales et qualitatives.

Dans toute la suite on suppose que le système évolue en suivant les lois de la mécanique de Newton pour des forces dérivant d'un potentiel (ce qui signifie en simplifiant qu'il n'y a pas de frottements). On peut se demander quel type de géométrie est adapté à cette étude des trajectoires dans l'espace des phases. La géométrie euclidienne est la plus familière mais elle n'est pas adaptée car les droites ne sont pas conservées lors de l'évolution d'un système mécanique. Ainsi dans l'exemple du pendule simple on constate que si l'on part de configurations alignées cette propriété se perd en route. Il y a pire, un segment de droite n'est même pas envoyé sur une courbe de même longueur. Dans la suite on verra que la géométrie pertinente est la géométrie symplectique.

Théorème de Liouville

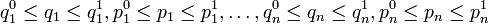

Le théorème de Liouville affirme que lorsqu'un système mécanique évolue, le volume de toute partie de l'espace des phases est préservé. Voici comment on définit le volume d'une partie de l'espace des phases qui est de dimension 2n. Si la partie est définie par les conditions :

alors le volume est

Dans le cas où n = 1 on retrouve la définition de l'aire d'un rectangle. Si la partie dont on veut calculer le volume est plus compliquée, on la découpe en un très grand nombre de parties telles que plus haut et on fait la somme des volumes. Lorsque le nombre de rectangle tend vers l'infini et que leur réunion tend vers la partie initiale on trouve le volume.

Ainsi dans le cas du pendule simple, on a conservation de l'aire de toute partie de l'espace des phases que l'on suit lors de l'évolution du système.

Le théorème de Liouville affirme que l'évolution d'un système mécanique préserve le volume dans l'espace des phases.

On peut donc penser que la structure géométrique de l'espace des phases est celle du volume des objets mais on va voir dans le paragraphe suivante qu'il existe une géométrie plus subtile.

Théorème de Poincaré

Le théorème de Poincaré est un raffinement du théorème de Liouville. Pour l'énoncer il faut introduire quelques notations. Pour tout i compris entre 1 et n, on note πi la projection de l'espace des phases sur le plan des (qi,pi). C'est donc la fonction qui à

Le théorème de Poincaré affirme que pour toute surface S dans l'espace des phases, la somme des aires des projections pii(S) est conservée par l'évolution du système. %Todo dessin de la projection d'une surface

Une structure symplectique sur un ensemble est un mécanisme d'attribution d'un nombre à toute surface dans l'ensemble et qui vérifie certaines conditions sur lesquelles on reviendra plus loin. Le fait d'associer à chaque surface S de l'espace des phases la somme des aires de ses projections πi(S) est un exemple de telle structure qu'on appelle structure symplectique canonique de l'espace des phases.

Le théorème de Poincaré affirme donc que l'évolution d'un système mécanique préserve la structure symplectique canonique de l'espace des phases.

On peut montrer que le théorème de Poincaré implique celui de Liouville.

Théorème de non-tassement de Gromov

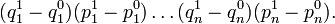

Pendant très longtemps, personne n'a su si le théorème de Poincaré permettait d'avoir vraiment plus d'information sur l'évolution des formes dans l'espace des phases que le théorème de Liouville. Enfin, en 1985, Mikhaïl Gromov a démontré le théorème suivant : pour tout système mécanique à n degrés de liberté, la boule

ne peut jamais évoluer en un ensemble dont tous les points vérifient

-

Or une telle évolution serait possible si seul le théorème de Liouville était vrai et pas le théorème de Poincaré. Ce théorème de Gromov est un théorème difficile et qui a de nombreuses conséquences, il a révolutionné le domaine de la géométrie symplectique.