Histoire de l'École supérieure de physique et de chimie industrielles de la ville de Paris - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

La création de l'école

L'influence du réseau alsacien et du modèle germanique

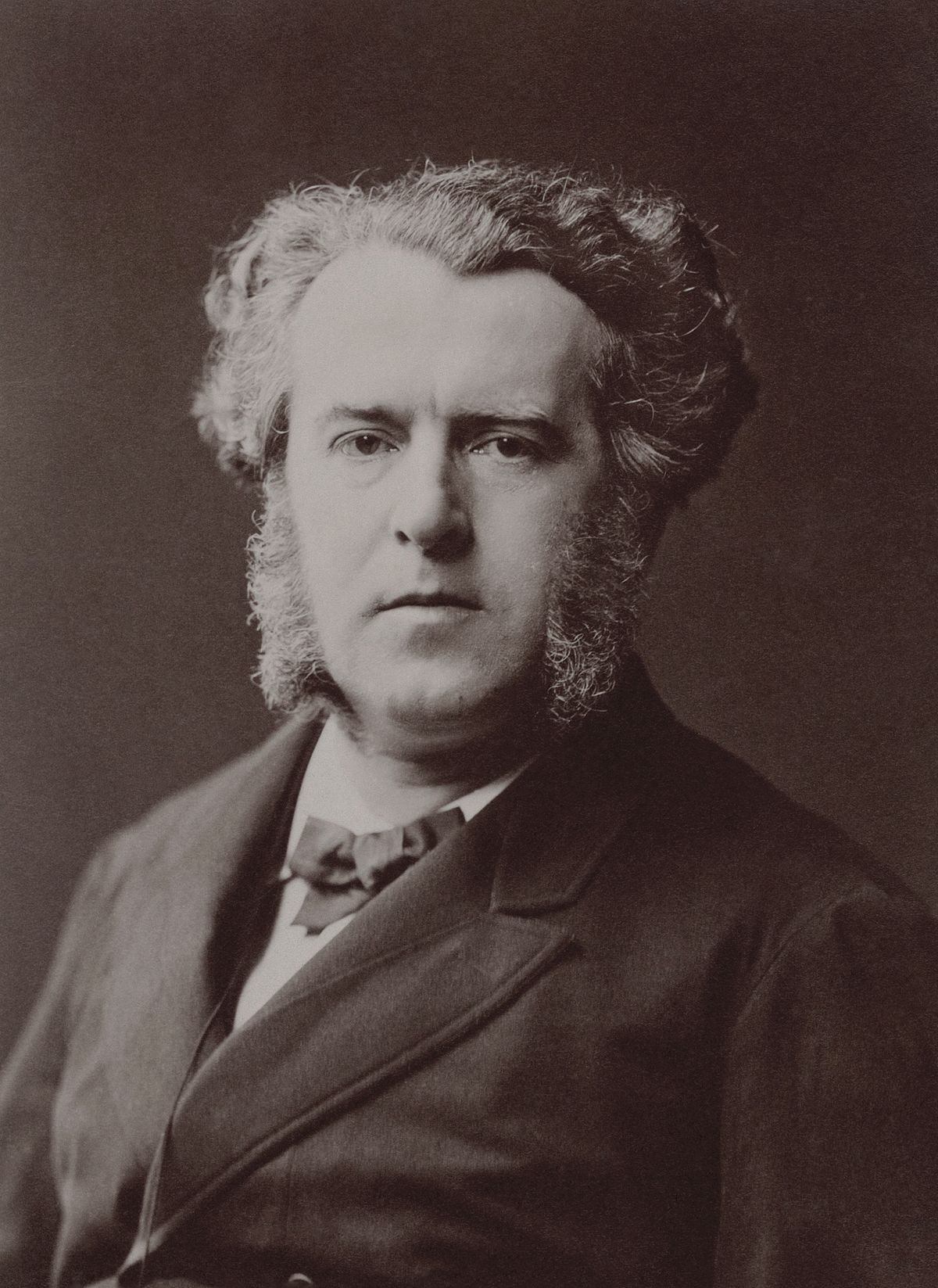

Le fait que Lauth soit l'auteur de cette note n'est pas anodin. Membre éminent de l'Association française pour l'avancement des sciences (AFAS) avec Charles Adolphe Wurtz, Charles Friedel, Albin Haller et Paul Schützenberger, il partage avec ces derniers une idée de la science, de sa pratique et de ses rapports avec l'industrie qui s'inspire directement de l'exemple allemand. Ces cinq savants forment le noyau de ce que certains, dont Danielle Fauque et Georges Bram, appellent le "réseau alsacien".

Ils s'efforcent de populariser aux quatre coins du pays le « modèle germanique » auquel il convient selon eux d’attribuer les incontestables succès de ce qui est alors la première industrie chimique au monde. Pour cela, ils s’appuient notamment sur l'AFAS (Wurtz et Friedel firent partie des fondateurs), dont les congrès se tiennent chaque année dans une ville différente, ce qui en fait un vecteur très efficace de la diffusion de leurs idées. Pour Lauth comme pour les autres membres du réseau alsacien, la remarquable expansion de l'industrie allemande « tient à la bonne relation entre les entreprises, la recherche et l’enseignement. En effet, l'Allemagne dispose d'un remarquable réseau d'universités autonomes, puissamment organisées et richement dotées. L’enseignement y est libre et de haut niveau, l’accès aux études aisé. Les professeurs, nombreux, bien payés, jouissent de la considération générale ; et surtout, on ne craint pas d’enseigner les sciences appliquées. Parallèlement, l’Empire allemand est pourvu d’un ensemble d’écoles techniques supérieures » formant les ingénieurs dont l’industrie a besoin, et qui en 1892 sont presque toutes équipées d’un laboratoire de chimie. De fait, cette forme de « l’enseignement supérieur allemand avait fait la preuve de son efficacité. Justus von Liebig avait compris dès 1825 que l’acquisition précise des techniques de laboratoire était indispensable à la formation de chimistes féconds, et son laboratoire de Giessen était devenu le véritable "centre de formation" de la chimie allemande. À son exemple, les universités allemandes [et les "Technische Hochschulen"] se dotèrent de laboratoires très souvent dirigés par des anciens élèves ».

Décentralisation et autonomie, universités riches et puissamment organisées, accès aisé aux études, pragmatisme, liberté de la science pure – « un des plus beaux apanages des universités allemandes » – et enfin, surtout, présence forte de la recherche et de ses applications pratiques dans l’enseignement supérieur sont les principaux éléments constitutifs du modèle allemand, qui au grand regret des savants alsaciens de l’AFAS ne trouve pas d’équivalent français.

Le projet d'école nationale de Charles Lauth

Lorsque Lauth écrit au ministre en 1878, la réforme de l’enseignement supérieur est déjà engagée depuis quelques années. Partant, Lauth n’insiste dans sa lettre que sur la nécessité de créer d’une part des laboratoires de recherche et d’enseignement capables d’accueillir des étudiants qui puissent apprendre la chimie « vivante », et d’autre part un véritable enseignement de la chimie prodigué dans une perspective d'application industrielle. Il propose la création d’une « école autonome de chimie, structure d’enseignement [dont] on maîtrise [alors] bien le modèle ».

Le programme d'enseignement qu'il imagine pour le futur établissement est le reflet de sa conception de l'enseignement de la chimie. Il se composerait « de trois années d’études consécutives, comprenant à la fois un enseignement théorique sous forme de cours et de conférences, et un enseignement pratique, c’est-à-dire le travail de laboratoire. La première année serait consacrée à l’analyse minérale qualitative et quantitative et à quelques préparations élémentaires ; les conférences porteraient sur la chimie inorganique et organique. La seconde année serait consacrée à l’analyse organique, aux analyses industrielles et aux préparations délicates ou complexes ; le sujet des conférences serait l’exposé des principales industries chimiques. Enfin, la troisième année, on habituerait les élèves à la solution des problèmes industriels, par des travaux méthodiques portant sur les desiderata des problèmes de nos diverses industries ; les conférences mettraient les élèves au courant des faits les plus récents de la science et de l’industrie. […] À l’expiration des trois années, un examen ou un concours pourrait conférer aux élèves méritants un diplôme spécial qu’on désignerait sous le nom de diplôme d’ingénieur-chimiste ». Il s’agit pour Lauth, pour les autres membres du réseau alsacien et pour les savants français partageant certaines de leurs idées, comme Pasteur ou Berthelot, d’éviter le double écueil de l’abstraction excessive, trait caractéristique d’une école comme Polytechnique, et de l’empirisme primaire que l’on peut retrouver, par exemple, dans les programmes d’études des Écoles des arts et métiers. Ce nouvel enseignement, qui met l’accent sur l’approche expérimentale de la science, sur le travail de laboratoire, doit permettre aux étudiants de développer une véritable aptitude à la recherche appliquée et de hautes compétences scientifiques tout en restant proche des applications industrielles, et former ainsi des ingénieurs-chimistes capables d’affronter au quotidien les problèmes que peut soulever la nouvelle industrie chimique.

Ce premier projet ne vit cependant jamais le jour tel quel, le Ministère du Commerce et de l’Agriculture n’ayant jamais donné suite à la requête de Lauth, attitude qu’André Grelon attribue aux « pressions conjointes des tenants des grandes écoles et des universitaires parisiens offusqués des critiques »

La création de l'école municipale à Paris

Lauth se tourne alors vers la ville de Paris, dont il est membre du Conseil municipal. La question de la création d’une école est inscrite à l’ordre du jour du Conseil le 22 décembre 1880, qui décide de constituer une commission pour étudier les questions relatives à ce problème et d’ouvrir un crédit de 10 000 francs pour subvenir aux dépenses nécessaires à cette étude. Le 20 juin 1881, le Préfet de la Seine nomme par arrêté les quatorze membres de cette Commission. Y figurent, en particulier, Berthelot et Wurtz, en tant que membres de l’Institut, et Lauth, en tant que directeur de la manufacture de Sèvres. Le rapport de la Commission est présenté quelques mois plus tard au Conseil municipal. Il rassemble en un même document un programme comprenant les conditions d’entrée, le règlement intérieur, la durée des études, le plan des divers cours et le budget du nouvel établissement, et un exposé des motifs définissant « l'esprit » de L'école. Deux nouveautés notables apparaissent dans le programme présenté avec ce rapport. En premier lieu, il est prévu d’introduire l’enseignement de la physique, en plus de celui de la chimie. « Les fondateurs parient [en effet] sur le développement mutuel de la chimie et de la physique appliquée, en particulier dans le domaine de l’électricité, en s’appuyant entre autres sur les résultats de la première exposition internationale d’électricité à Paris, en 1881 ; et ils décident d’associer l’enseignement de ces deux sciences ». En second lieu, il y est écrit que « les élèves auront droit à une indemnité de 50 francs par mois pendant les trois ans qu’ils passeront à l’École ». Cette décision, qui doit faciliter l’accès aux études des enfants des classes populaires, n’est pas sans rappeler « l’accès aisé aux études » évoqué ci-dessus à propos du modèle allemand.

Outre ces aspects de la future école, l'exposé des motifs du rapport en montre les caractéristiques essentielles : « […] La nouvelle école aura pour but de mettre [les] jeunes gens à même d’acquérir des connaissances scientifiques spéciales, au moyen desquelles ils pourront remplir, dans les différentes usines, un rôle important, soit dans la construction des appareils de physique, soit dans les recherches de chimie industrielle. […] L'École Municipale de Physique et de Chimie Industrielle n’aura aucun rapport avec les établissements d’enseignement supérieur existant actuellement. Tandis que [ces derniers] reçoivent des jeunes gens sortant des lycées, et forment des médecins, des pharmaciens, des professeurs et des savants, L'École municipale, qui offrira un complément aux études primaires supérieures, aura surtout pour but de donner un enseignement pratique et spécial ; les élèves, qui sortiront de l'École, deviendront selon leurs aptitudes soit des contremaîtres, soit des ingénieurs, soit des chimistes. Des Écoles analogues ont été créées à Mulhouse, à Zurich, à Strasbourg. En 1878, M. Ch. Lauth [écrivait] à M. le Ministre de l’Agriculture une lettre pour lui démontrer la nécessité de la création d’une École Nationale de Chimie analogue à celle que nous proposons de fonder à Paris ».

L'arrêté portant création de l'École Municipale de Physique et de Chimie Industrielle est signé le 28 août 1882 par le préfet Charles Floquet.