Histoire de l'École supérieure de physique et de chimie industrielles de la ville de Paris - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Les deux grandes périodes de l'école

L'histoire de l'ESPCI, et de ses relations avec l'industrie et la recherche, se subdivise en deux périodes très sensiblement distinctes l'une de l'autre. La première époque dure jusqu'à la fin des années vingt, qui voient Langevin prendre la direction de l'École. Elle se caractérise par une orientation très industrielle de l'établissement. La seconde époque commence au début des années trente, et se caractérise par un très net infléchissement de la politique de l'ESPCI en faveur des sciences fondamentales et de la recherche.

Entre 1882 et 1930 : une école au service de l'industrie

L'empreinte du réseau alsacien

Les trois premiers directeurs de l'établissement furent Schützenberger, Lauth et Haller, qui tous œuvrèrent à sa création. On retrouve également Friedel au conseil d'administration durant les premières années, ainsi que Wurtz qui participa activement à la formation de l'École en étant membre de la Commission d'étude du Conseil municipal. L'EMPCI, future ESPCI, est ainsi marquée de l'empreinte des idées développées et défendues par le réseau alsacien, dont le noyau est précisément composé de ces cinq savants.

De fait, l'établissement s'inscrit dans une certaine continuité en adoptant le pragmatisme germanique vanté par les Alsaciens, et donc un enseignement très porté vers les aspects pratiques et le travail expérimental. L'analyse du cursus de l'EMPCI révèle en effet que « les cours purement théoriques couvrent à peine un quart de son emploi du temps, le reste [étant] consacré aux aspects de la science pourvus d'applications industrielles : travaux pratiques de laboratoire, dessin industriel et problèmes technologiques; [en revanche] il y a peu de conférences ». On doit également rappeler l’introduction de cours initiant les élèves de troisième année « à la comptabilité industrielle, à l’économie politique élémentaire et à toutes les discussions économiques auxquelles ont donné lieu les différents procédés de fabrication, ainsi qu’à tous les desiderata de nos diverses industries ». Ceux-ci illustrent clairement une profonde volonté d’enracinement de l’établissement dans le monde industriel.

L'École, en tant qu’institution, est de surcroît très proche de l’industrie. Cette proximité se manifeste d’une part avec la présence de nombreux industriels au sein du conseil d’administration de l’établissement, d’autre part avec la participation active des membres du corps enseignant de l’École à des projets industriels. En ce qui concerne la place occupée par les industriels dans la gestion de l’École, Terry Shinn note que « près d’un sixième du conseil d’administration [est] composé d’industriels parisiens, [qui obtiennent] que certains cours soient confiés à des scientifiques travaillant déjà pour l’industrie et qui, ce faisant, garantissent que l’orientation de l’ESPC reste en harmonie avec leurs stratégies techniques ». Quant aux fonctions industrielles que peuvent occuper les professeurs, elles sont illustrées par les exemples offerts par les trois premiers directeurs : « Schützenberger […] participera à la fabrication de produits chimiques et, en particulier, au développement des engrais et des colorants synthétiques. Lauth […] travaillera régulièrement avec les départements de recherche et de production de la Société des produits chimiques de Saint-Denis. Albin Haller […] aura pour sa part de nombreuses consultations avec les industriels parisiens […] ».

Enfin, troisième et dernier point marquant la continuité et caractérisant ce que Terry Shinn appelle « l’univers cohérent des sciences industrielles » de l’ESPCI, le profil des élèves admis à l’École répond également au vœux des savants alsaciens d’associer science et industrie. Le concours s’adresse en effet aux jeunes ayant suivi leur début de scolarité dans les Écoles primaires supérieures, « dont [ils] sortent munis d’un solide bagage en sciences et en mathématiques utilitaires et très enclins à s’orienter vers le secteur industriel »<. Conditions que ne remplissent ni les Écoles primaires, où le niveau est tout à fait insuffisant, ni les lycées, « dont les élèves […] ne manifestent alors que peu d’intérêt pour les carrières techniques ».

Une dimension scientifique négligée

Ces trois points ne font cependant pas de la nouvelle école l’exact reflet des idées défendues par le réseau alsacien. Il existe en effet un net décalage entre l'esprit qui préside à sa création et celui du projet initial de Lauth. Ce que Lauth regrette dans sa critique de l’enseignement supérieur, c’est en particulier que les laboratoires parisiens, « excellents pour ceux qui savent, [soient] insuffisants pour ceux qui veulent apprendre ». Il manque quelque chose aux laboratoires existants, et ce quelque chose est un véritable encadrement des élèves qui leur permettrait, entre autres, « de faire rechercher les transformations d’un fait scientifique en un résultat pratique, de susciter la création d’une industrie nouvelle ». C’est dans l’espoir de voir se réaliser ce programme que Lauth propose, pour la troisième année de l’École Nationale de Chimie qu’il appelle de ses vœux, « d’habituer les élèves à la solution des problèmes industriels, par des travaux méthodiques portant sur les desiderata des problèmes de nos diverses industries [tandis que] les conférences mettraient les élèves au courant des faits les plus récents de la science et de l’industrie ». Il vise ainsi à pleinement articuler activités scientifiques et industrielles, et c'est cette volonté d'articulation qui est quelque peu perdue à l'occasion de la création de l'École.

L'EMPCI des débuts se distingue en effet sur trois points de cette volonté initiale de Lauth. En premier lieu, la vocation de l’enseignement y est exclusivement technologique. Hormis le minimum de savoir nécessaire à l’accomplissement intelligent des travaux pratiques, rien n’est dit de la science pure et de ses derniers développements. Elle est en particulier censée être tout à fait absente des programmes de troisième année. Il est en effet écrit que « pendant la troisième année, les élèves […] continueront à suivre un ou deux cours par jour […]. Les cours [qu’ils] suivront devront les initier à la comptabilité industrielle, à l’économie politique élémentaire et à toutes les discussions économiques auxquelles ont donné lieu les différents procédés de fabrication, ainsi qu’à tous les desiderata de nos diverses industries ». En second lieu l'initiation à la recherche, même appliquée, est inexistante : le pourcentage du temps consacré à l’enseignement de la recherche est tout simplement nul. Enfin, la poursuite de travaux de recherche n’ayant pas directement trait à la vocation industrielle de l’établissement est fortement découragée. Le règlement stipule ainsi que les préparateurs « passeront leur journée entière à l’École, ils seront chefs de travaux et aideront les élèves dans les laboratoires ; ils devront s’abstenir de faire des recherches personnelles qui ne leur permettraient pas de consacrer tout le temps à la surveillance des élèves ». Sachant que les seuls élèves de troisième année doivent passer le plus clair de leur journée au laboratoire, cela ne laisse guère le loisir de poursuivre quelque recherche personnelle que ce soit, si ce texte est appliqué à la lettre.

À la recherche d'un équilibre

Les premiers directeurs de l'EMPCI tentent cependant de préserver au sein de l'École une part d'activité scientifique, tout en cherchant un équilibre avec la vocation industrielle de l'établissement, ce qui n'est pas toujours évident. Albin Haller propose ainsi au conseil d'administration, le 5 novembre 1906, d'accueillir au sein de l'École quelques chercheurs étrangers qui y poursuivraient leurs travaux, en mettant en avant que « parmi les maîtres de l’École, il s’en trouve dont la renommée s’étend en dehors des limites du territoire français […]. Il est donc arrivé que de jeunes savants étrangers nous aient demandé d’être reçus à L'École, pour se livrer à des recherches originales ou collaborer avec nos maîtres et non pas pour y recevoir l’enseignement habituel. L'École y gagnerait en notoriété et considération ». Charles Lauth, toujours membre du conseil après avoir offert son poste à Haller, s'opposa à cette suggestion, arguant que « l’École est un établissement industriel, basé assurément sur la science (sans laquelle aucun progrès ne serait réalisable), mais elle ne doit pas être transformée en un établissement de science pure […]. Recevoir à l’École des étrangers qui seraient mis au courant de nos recherches et de nos travaux industriels transformerait la nature et le but de notre établissement ». Cet exemple illustre les tensions qui peuvent naître de cette recherche d'équilibre entre la volonté de poursuivre des recherches scientifiques au sein de l'École et la vocation industrielle de l'EMPCI incarnée par le règlement.

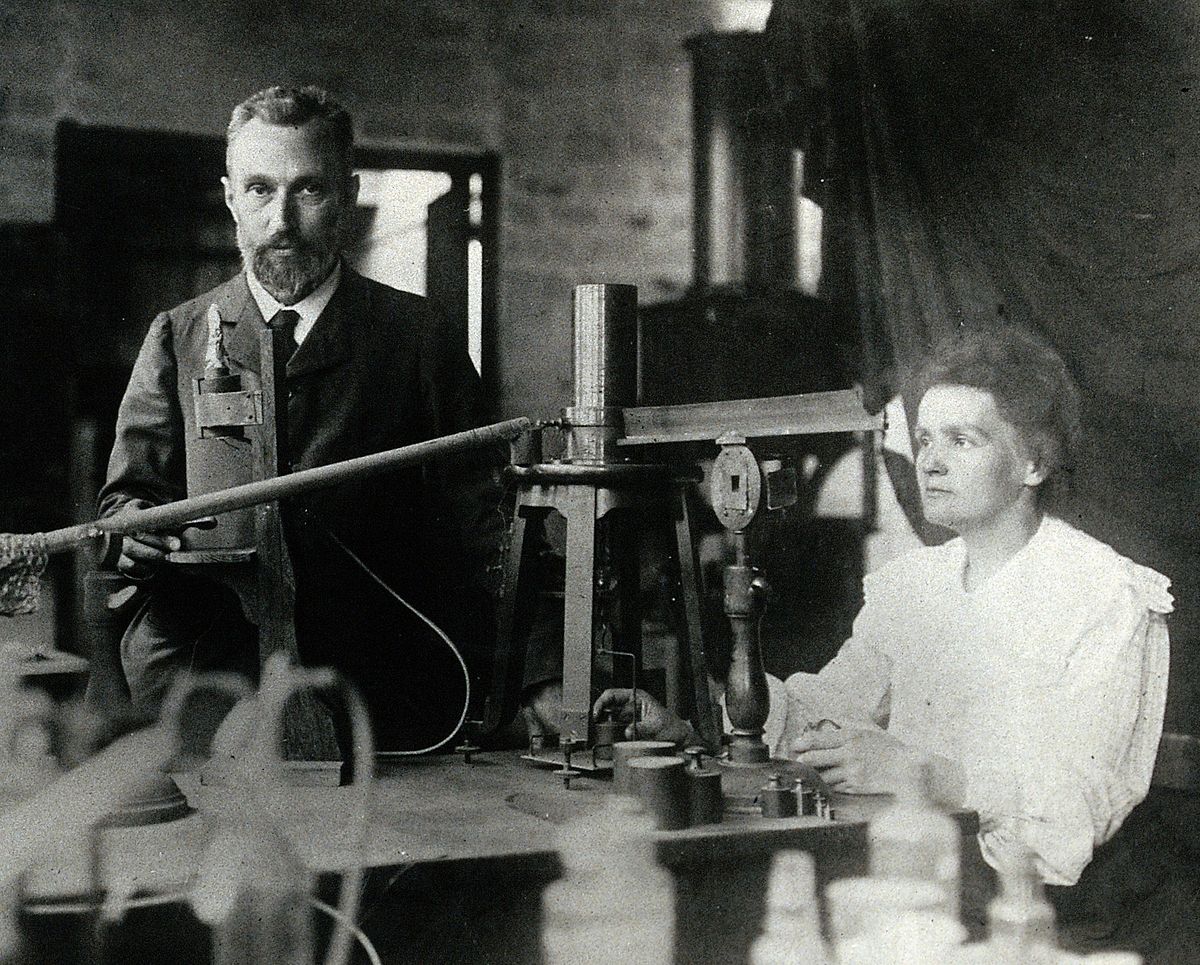

Schützenberger essaye également de préserver un espace consacré à la recherche fondamentale. Pierre Biquard rapporte ainsi les propos de Paul Langevin évoquant le rôle joué par le premier directeur dans la défense de la recherche fondamentale face au point de règlement réfrénant en ce domaine les possibles ambitions des préparateurs : « Si Schützenberger, comme d’ailleurs tous ses successeurs, n’avait pas été d’un avis différent [de l’esprit de ce règlement], Pierre Curie n’eut jamais passé sa thèse si fondamentale sur le magnétisme et n’eut certainement pas découvert le Radium. Il est vrai qu’il ne serait pas resté chez nous, et vous avouerez que c’eût été dommage, au moins pour nous ». Il est ainsi dit du professeur Curie, dans la note pédagogique qui lui est attribuée en 1903, que sa tournure d’esprit l’entraîne peut-être « au-dessus des idées que le but de l’École doit chercher à développer. Mais l’éclat qu’il a attaché par ses recherches sur l’École, nous rend sa collaboration la plus utile ».

Cette volonté de rééquilibrage permet ainsi à l'École d'accueillir des travaux de recherche de très haut niveau, et notamment ceux de Pierre et Marie Curie. Mais cela reste toujours précaire. Terry Shinn rappelle ainsi que « lorsque Pierre Curie, simple charge de cours a I'ESPC, obtint l'autorisation d'y faire ses recherches, on ne mit a sa disposition, en guise de laboratoire, qu'un petit hangar délabré et quelques vieux instruments ».

À partir de 1930 : le rapprochement avec la recherche

Mais ce n'est qu'au début des années trente que voit s’amorcer, sous l’impulsion de Paul Langevin, le début d’un véritable mouvement d’acceptation de la recherche et de la science fondamentale au sein de l’École.

La nature des changements

En ce qui concerne les modifications apportées au programme d’enseignement, Terry Shinn note quatre points importants : « a) les cours de mathématiques appliquées sont supplantés par une formation de mathématiques théoriques avancées ; b) l’enseignement de la technologie est partiellement éclipsé par celui des sciences théoriques et de la relation entre théorie et découvertes expérimentales ; c) la spécialisation poussée remplace la pluridisciplinarité ; d) la recherche devient partie intégrante du cursus ». De façon générale, la partie théorique de l’enseignement progresse au détriment de la partie pratique, qui passe de 74 à 65% du temps d’étude. Dans le même temps, on assiste à un renforcement sensible de la recherche fondamentale au sein de l’École. Elle fut en particulier le théâtre des travaux de René Lucas sur la biréfringence ou de ceux de Georges Champetier sur la chimie moléculaire. « C’est là que seront débattues en tout premier et perfectionnées certaines des conceptions les plus hardies de Louis de Broglie, et présentées les découvertes de Frédéric Joliot-Curie ». Entre 1953 et 1970 le nombre de chercheurs actifs à l’École passe de 37 à 116. En 1971, il est écrit dans un rapport faisant le point sur l’état de la recherche à l’ESPCI que « la recherche est indissociable d’un véritable enseignement supérieur. Comment enseigner la science qui se crée sans participer soi-même à sa création »? Un peu plus de trente ans après le refus de Lauth d’ouvrir les laboratoires de l’École aux jeunes chercheurs étrangers, l’ESPCI finit par assouplir en 1937 ce règlement non-écrit en autorisant la venue de scientifiques luxembourgeois ou tchécoslovaques, leur contingent ne devant pas dépasser en nombre la limite de 10% de l’effectif des élèves français. Dans le même temps, on observe que ce mouvement d’émergence de la science pure et de la recherche s’accompagne également d’un recul de l’influence directe des industriels. Ils « voient leur nombre diminuer de moitié [au conseil d’administration], et ne constituent plus, entre 1950 et 1965, que 10% de ses membres ».

Une présence toujours forte de l'industrie

L'apparition d'un enseignement qui permet, pour reprendre les propos de Lauth, de mettre « les élèves au courant des faits les plus récents de la science », grâce en particulier à l’apprentissage de la recherche (8% du temps total d’enseignement selon l’analyse de Terry Shinn), et le renforcement de la recherche fondamentale marquent le véritable retour des principes prônés par les membres du réseau alsacien. Car l’École garde toujours sa vocation industrielle. Bien que moins nombreux, les industriels restent présents au conseil d’administration. Du point de vue de l’enseignement, l’évolution observée n’est pas un renversement de tendance, et son aspect pratique et orienté vers l’application reste dominant. Enfin, une grande part des nouvelles recherches, même les plus fondamentales, ne perd jamais de vue leurs éventuelles retombées pratiques, suivant par là l’exemple des Curie et, surtout, de Langevin, qui mit son savoir au service de la France en inventant le sonar durant la première guerre mondiale, sur la base de ses travaux théoriques sur les ultrasons.

Car ni Langevin ni ses successeurs ne font s’opposer science pure et science appliquée. Il ne peut selon lui y avoir de cloisons étanches entre le producteur de connaissances qu’est le scientifique et tous ceux qui subviennent aux besoins des Hommes par la production de richesses : « Le savant ne peut plus rester isolé, mais doit se trouver relié au paysan et à l’ouvrier, de plus en plus cultivés, par la chaîne continue des intermédiaires et des interprètes que représentent les ingénieurs et les techniciens aux divers degrés de leurs aptitudes et de leurs fonctions. La nécessité est bien apparue d’assurer cette liaison en créant les organismes nécessaires à la préparation d’hommes non seulement informés de la Science faite, mais encore et surtout imprégnés de la méthode, sachant par un contact direct et prolongé avec l’expérimentation, par une sérieuse initiation aux techniques du laboratoire, comment la science se fait, combien elle est encore provisoire et vivante, quel degré de confiance on peut avoir en ses résultats, trop souvent enseignés de manière dogmatique, définitive et morte. ».

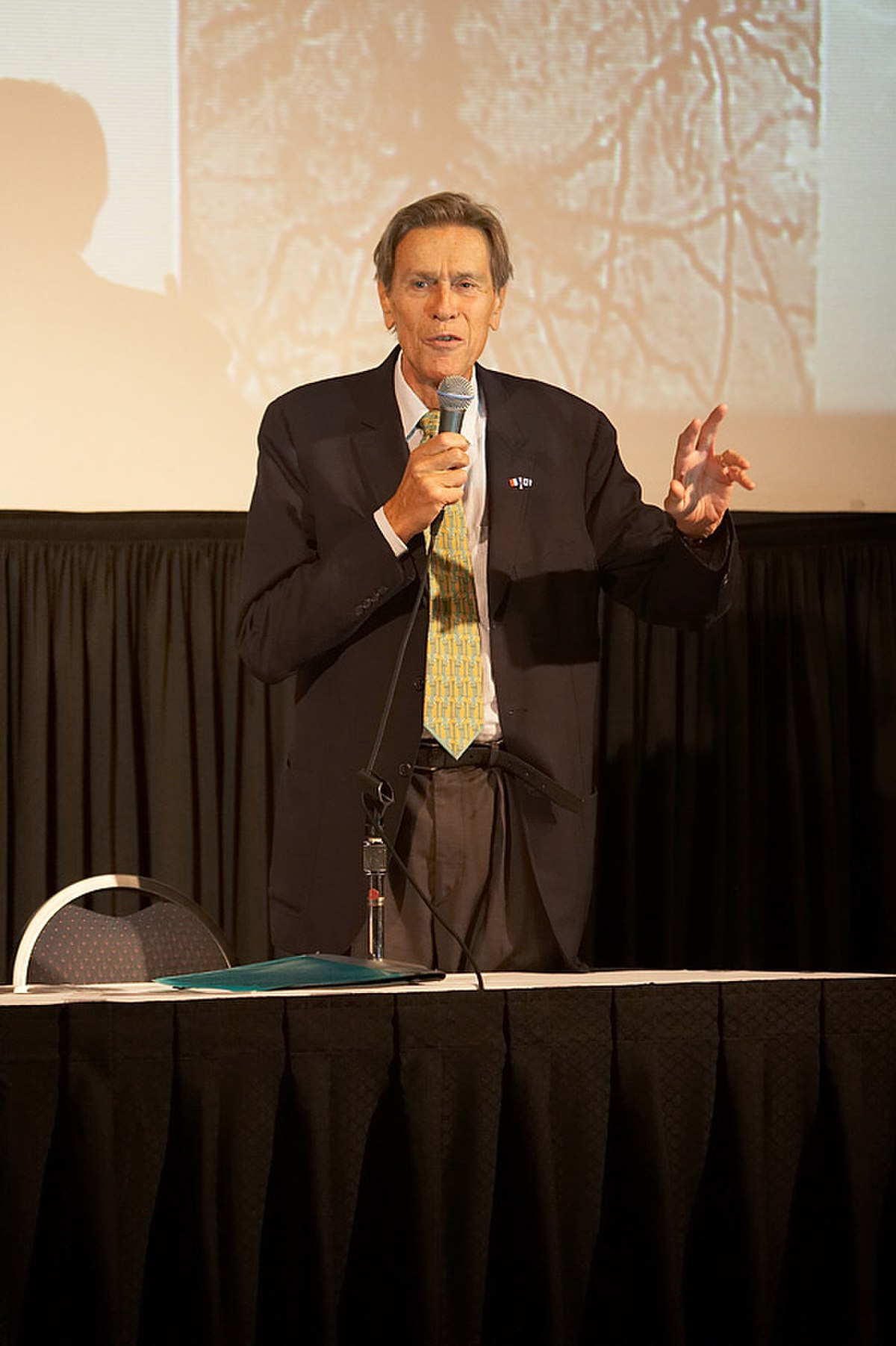

Cet esprit est poursuivi et approfondi par les successeurs de Langevin, et notamment par Pierre-Gilles de Gennes.

L'École aujourd'hui

C'est durant le mandat de Pierre-Gilles de Gennes que l'ESPCI trouve son équilibre actuel, et devient l'une des meilleures écoles d'ingénieur françaises. De Gennes y imprime sa marque en incitant les enseignants-chercheurs de l'École à franchir les frontières entre science et industrie, et à toujours garder à l'esprit la dimension applicative potentielle de chacun de leurs travaux, y compris les plus fondamentaux.

Sous la direction de Pierre-Gilles de Gennes, l'école poursuit le développement de son activité de recherche fondamentale, et finit par compter 20 laboratoires dont 18 associés au CNRS et 2 groupes de recherche interdisciplinaire, qui ensemble regroupent plus de 250 chercheurs et 40 visiteurs étrangers. L'école délivre une vingtaine de doctorats chaque année.

Dans le même temps, l'école préserve un lien étroit avec l'industrie, en déposant notamment une quarantaine de brevets par an. Plusieurs entreprises sont directement issues de l'école. Claude Boccara, directeur scientifique jusqu'en 2003, explique que « la grande place qu'occupent les partenariats que nous entretenons avec le monde de la recherche publique (Ministère de la Recherche, Centre National de la Recherche Scientifique, Institut de la Recherche Médicale) ou privée (grandes sociétés, petites et moyennes entreprises) donnent à l'École un profil marqué de recherche innovante balayant sans distinction les aspects les plus fondamentaux et les applications les plus stratégiques ».