Macaque du Tibet - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

| Macaque du Tibet | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| |||||||||

| Classification | |||||||||

| Règne | Animalia | ||||||||

| Embranchement | Chordata | ||||||||

| Sous-embr. | Vertebrata | ||||||||

| Classe | Mammalia | ||||||||

| Sous-classe | Theria | ||||||||

| Infra-classe | Eutheria | ||||||||

| Ordre | Primates | ||||||||

| Famille | Cercopithecidae | ||||||||

| Sous-famille | Cercopithecinae | ||||||||

| Genre | Macaca | ||||||||

| Nom binominal | |||||||||

| Macaca thibetana Milne-Edwards, 1870 | |||||||||

| Répartition géographique | |||||||||

| |||||||||

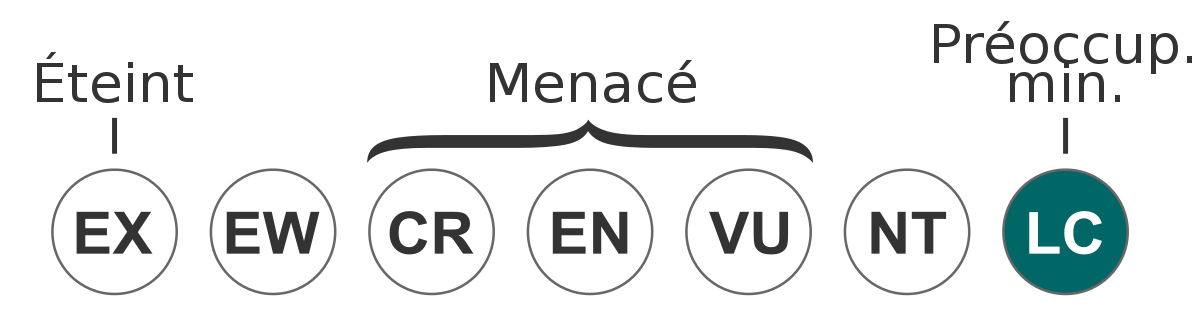

| Statut de conservation IUCN : | |||||||||

| | |||||||||

| | |||||||||

Caractéristiques générales

Le macaque du Tibet vit dans le sud-est de la Chine, de l'Himalaya à la mer de Chine. C'est un macaque très massif dont la queue est très réduite et qui vit surtout au sol. Il appartient au groupe sinica-arctoides des macaques dont il est le représentant le plus septentrional. Son pelage est brun foncé à noir sur la face dorsale et beige presque blanc sur la face ventrale. Une mue du pelage a lieu à la fin de l'été à l'approche de la clôture de la saison des pluies. Une petite éminence de pelage plus long est perceptible sur le haut du crâne et le faciès est cerné d'une barbe et de favoris importants. La peau faciale est relativement claire chez les jeunes mais peut s'orner de taches rougeâtres et noires ou considérablement foncer chez certains individus adultes.

Organisation sociale

Les groupes de macaques du Tibet comprennent en moyenne une vingtaine de membres ( 10 à 70 individus ). Des mâles peuvent demeurer solitaires. Les groupes comprennent à la fois des mâles et des femelles mâtures accompagnées de leur jeunes comme chez les autres espèces de macaques. Dans la composition moyenne d'une troupe les adultes ( femelles de plus de 5 ans et mâles de plus de 7 ans )représentent 40 % des individus, les sub-adultes ( femelles de 3 à 5 ans et mâles de 3 à 7 ans ) 25 %, les juvéniles ( de 1 à 3 ans ) 20 % et les jeunes de l'année 15 %. Dans un groupe étudié à Yulingkeng, la mortalité infantile n'est pas très élévée pendant la première année de vie, mais seuls 50 % des individus atteignent l'âge de 4 ans. Cette valeur est cependant supérieure à ce que l'on observe en milieu naturel chez le macaque japonais ou le macaque à toque.

Chez le macaque du Tibet il existe une hiérarchie de dominance linéaire entre les différents mâles adultes du groupe, mais celle-ci est peu stable au cours du temps et change généralement chaque année avant la saison d'accouplement ou durant la première moitié de cette période. Les mâles adultes les plus jeunes occupent la position la plus dominante et réciproquement de façon graduelle en fonction de l'âge. Les jeunes mâles adultes ou les mâles subadultes émigrent généralement à l'approche de la saison des accouplements. Cette migration n'est pas dépendante du rang hiérarchique dans le groupe de naissance. Les mâles ayant récemment migré dans un nouveau groupe ont plus d'interactions affiliatives et sexuelles avec les femelles adultes que les membres originaires du groupe. Les macaques du Tibet se blottissent en sous-groupes pendant la nuit sur leur site de sommeil, généralement, au bord d'un rocher abrupt. Les femelles forment moins fréquemment des triades avec deux mâles pendant la saison des accouplements, qu'elles ne le font à la saison des naissances. Le choix des partenaires de sommeil semble cependant fortement lié au type de relations qu'entretiennent les différents protagonistes sur de longues périodes plus qu'à des changements ponctuels comme ceux qui interviennent lors des accouplements et des naissances.

Comme beaucoup des primates étudiés à ce jour, les macaques du Tibet se reconcilient après un conflit, c'est-à-dire que dans l'ensemble, les opposants s'engagent dans une interaction affiliative immédiatement après un conflit à une fréquence plus importante qu'à n'importe quel autre moment. Les probabilités d'interaction pacifique peuvent augmenter jusqu'à 30 fois après la fin des hostilités. Cependant, la tendance conciliatoire est faible ( 6,4 % ) chez cette espèce, comparée à d'autres qualifiées de plus tolérantes. De plus, les femelles privilégient fortement les membres du groupe qui leur sont apparentés dans les intéractions affiliatives et tolérantes. Ces deux traits sont typiques des systèmes sociaux de type despotique qu'on peut rencontrer chez le macaque rhésus ou le macaque japonais, par exemple. C'est le seul macaque du groupe sinica-arctoides à posséder un système social aussi despotique.

La fission de groupes a été rapportée plusieurs fois dans des groupes comprenant de nombreux individus et possédant le plus haut rang parmi les groupes environnants. La fission a lieu quand le nombre de membres a atteint une certaine limite, préférentiellement durant la saison de reproduction à la période des accouplements, là où le niveau de compétition est à son paroxysme. La fission peut être initiée par un mâle et une femelle adultes qui entretiennent une longue relation. La ligne de fission suit globalement les lignées maternelles mais un facteur social, comme le fait d'avoir de bonnes relations avec un individu, peut aussi jouer un rôle important dans le choix du groupe d'appartenance. Des mâles adultes ayant occupé autrefois un haut rang hiérarchique peuvent être à l'origine des fissions. Le groupe initial, malgré la fission d'une partie de ses membres, conserve une taille et une position dominante vis-à-vis des groupes voisins susceptibles de rentrer en compétition avec celui-ci. Ceci suggère que, dans ces deux cas, la fission semble écarter l'excédant du groupe afin de réduire la compétition pour la nourriture et les partenaires sexuels, sans amoindrir le bénéfice de la coopération pour la défense des ressource face aux groupes rivaux.

Les groupes ayant fissionné dans un récent passé partage le même domaine vital et présente le plus fort taux d'hostilité de la part des femelles lors des rencontres inter-groupes. Par opposition à la forte implication des femelles dans la compétition inter-groupes pour les ressources alimentaires, les mâles adultes sont moins impliqués dans ces conflits. Les femelles forment une sorte de harem autour des mâles de haut rang dans plus de 80 % des rencontres étroites observées entre plusieurs groupes. La formation de harems est une structure sociale rare chez les macaques mais bien documentée chez les babouins, notamment le babouin hamadryas, Papio hamadryas qui vit en Éthiopie. La sélection sexuelle semble jouer un rôle important dans la formation de telles cellules sociales.

Les interactions inter-groupes peuvent prendre la forme d'avertissements de la part des mâles de haut rang ( secouement de branches et/ou cris puissants ), d'interactions à longue distance ( caractérisées par des changements de leurs trajets habituels de recherche alimentaire ) ou de contacts étroits ( avec comportement affiliatif, femelles se regroupant autour d'un mâle, interaction sexuelle, conflit de groupe, conflit dyadique entre deux mâles adultes, avancée ou retraite opportuniste, etc. de la part de différentes classes d'âge et de sexe ). Le schéma des interactions entre groupes semble suivre un profil saisonnier, plus coopératif à la saison des naissances ( pouvant parfois conduire à la fusion temporaire de plusieurs groupes en un même grand groupe ) et plus compétitif à l'approche de la saison des accouplements.