Oie cygnoïde - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

| Oie cygnoïde | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| |||||||||

| Classification (COI) | |||||||||

| Règne | Animalia | ||||||||

| Sous-règne | Eumetazoa | ||||||||

| Embranchement | Chordata | ||||||||

| Sous-embr. | Vertebrata | ||||||||

| Classe | Aves | ||||||||

| Sous-classe | Carinatae | ||||||||

| Ordre | Anseriformes | ||||||||

| Famille | Anatidae | ||||||||

| Sous-famille | Anserinae | ||||||||

| Genre | Anser | ||||||||

| Nom binominal | |||||||||

| Anser cygnoides (Linnaeus, 1758) | |||||||||

| Répartition géographique | |||||||||

| |||||||||

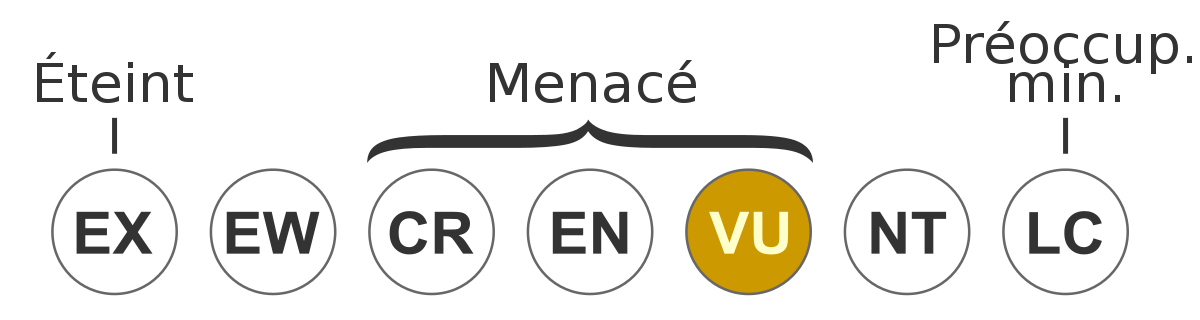

| Statut de conservation IUCN : | |||||||||

| | |||||||||

| | |||||||||

L'Oie cygnoïde (Anser cygnoides) est une oie originaire d'Extrême-Orient. Cette espèce, assez peu connue et actuellement menacée, est l'ancêtre de la forme domestique appelée Oie de Guinée ou Oie de Chine (Anser cygnoides domesticus).

Morphologie

Les oies cygnoïdes sauvages mesurent entre 80 et 94 centimètres pour un poids allant de 2,8 à 3,5 kilogrammes. La longueur de l'aile est de 46 à 47 cm chez le mâle et de 44 à 45 cm chez la femelle, celle du bec respectivement de 89 à 99 mm et 87 mm, celle du tarse de 80 à 82 mm.

Le dimorphisme sexuel de l'Oie cygnoïde est peu marqué, même si les mâles sont un peu plus grands et plus lourds que les femelles. Les juvéniles sont comparables aux adultes, si ce n'est que leur calotte et l'arrière de leur cou est plus sombre et qu'ils ne possèdent pas de bordure blanche à la base du bec.

Le plumage est brunâtre sur le corps. La coloration de la tête et du cou sont caractéristiques : la gorge, le côté de la tête et le devant du cou sont brun très pâle, presque crème, alors que la calotte et le derrière du cou sont très foncés. Le bec est noir et les pattes orange.

Les races domestiques ont un plumage semblable, mais leur silhouette est beaucoup plus lourde et elles ont, en outre, une bosse (caroncule) à la base du bec.

Habitat et répartition

L'Oie cygnoïde fréquente lacs et marais de la steppe, les prairies dans les vallées. En hiver, on la trouve aussi dans les rizières ou dans des zones plus proches de la côte, comme dans des estuaires, sur des vasières et même parfois sur les plages.

Elle niche en Russie, où elle est devenue rare, la population ne comptant plus que 300 à 400 couples. L'oiseau y est victime d'une chasse excessive et de la destruction de ses zones de nidification. Elle niche également en Mongolie et dénombrait près de 1000 individus en 1977. Dans le sud et l'est de la Chine, il reste un effectif de 60 000 à 100 000 spécimens mais leur déclin est rapide. 61 650 oiseaux ont été recensés sur le lac Sha en décembre 2001 .

Elle hiverne aussi dans le sud et l'est de la Chine, mais également à Taïwan, au Japon et en Corée, où elle est devenue occasionnelle.

Elle a été introduite par l'Homme dans de nombreux endroits du monde, mais la plupart du temps sous sa forme domestique, comme à Porto Rico.

Éthologie

Comportement

L'Oie cygnoïde est mal connue à l'état sauvage. Contrairement aux autres oies, elle est relativement peu grégaire : les groupes ne dépassent jamais plus de cent individus. Ainsi, c'est en petites bandes d'adultes qu'elles rejoignent les lieux de reproduction, où plusieurs couples peuvent cohabiter à proximité l'un de l'autre, et ce sont de petites bandes d'oisons flottants qui les quittent. L'Oie cygnoïde nage rarement sauf durant la période de mue.

Cependant, l'Oie cygnoïde peut s'associer à d'autres espèces d'oies, en particulier l'Oie des moissons.

Alimentation

Ayant un régime principalement végétarien, l'Oie cygnoïde est friande de laîches qu'elle consomme sur son lieu de reproduction et à partir de l'automne, elle consomme principalement des baies(Oxycoccus, Vaccinium ovalifolium et Empetrum sibiricum).

Reproduction

La nidification de l'Oie cygnoïde a lieu en avril/mai mais les sites de nidification en haute montagne ne sont occupés qu'à la fin de ce dernier mois. Le nid est placé sur un petit monticule près de l'eau et est construit avec des roseaux et diverses herbes. La ponte se déroule entre fin avril et début mai et est composée de trois à neuf œufs. Après l'éclosion, les petits se réunissent en masse dans l'eau et, se laissant porter par le courant, gagnent ainsi des lacs plus larges.