Paul Langevin - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Le vulgarisateur

En 1906, Langevin prend connaissance de la théorie de la relativité restreinte d'Einstein. Dès lors, il devient un ardent prosélyte de ces idées nouvelles, dans ses cours au Collège de France, ou à la Société française de philosophie. C'est lui qui invite Einstein en France, en 1922, pour une série de conférences, en dépit de l'opposition des nationalistes anti-allemands. Langevin est l'auteur du paradoxe des jumeaux, expérience de pensée mettant en évidence les effets de la relativité restreinte.

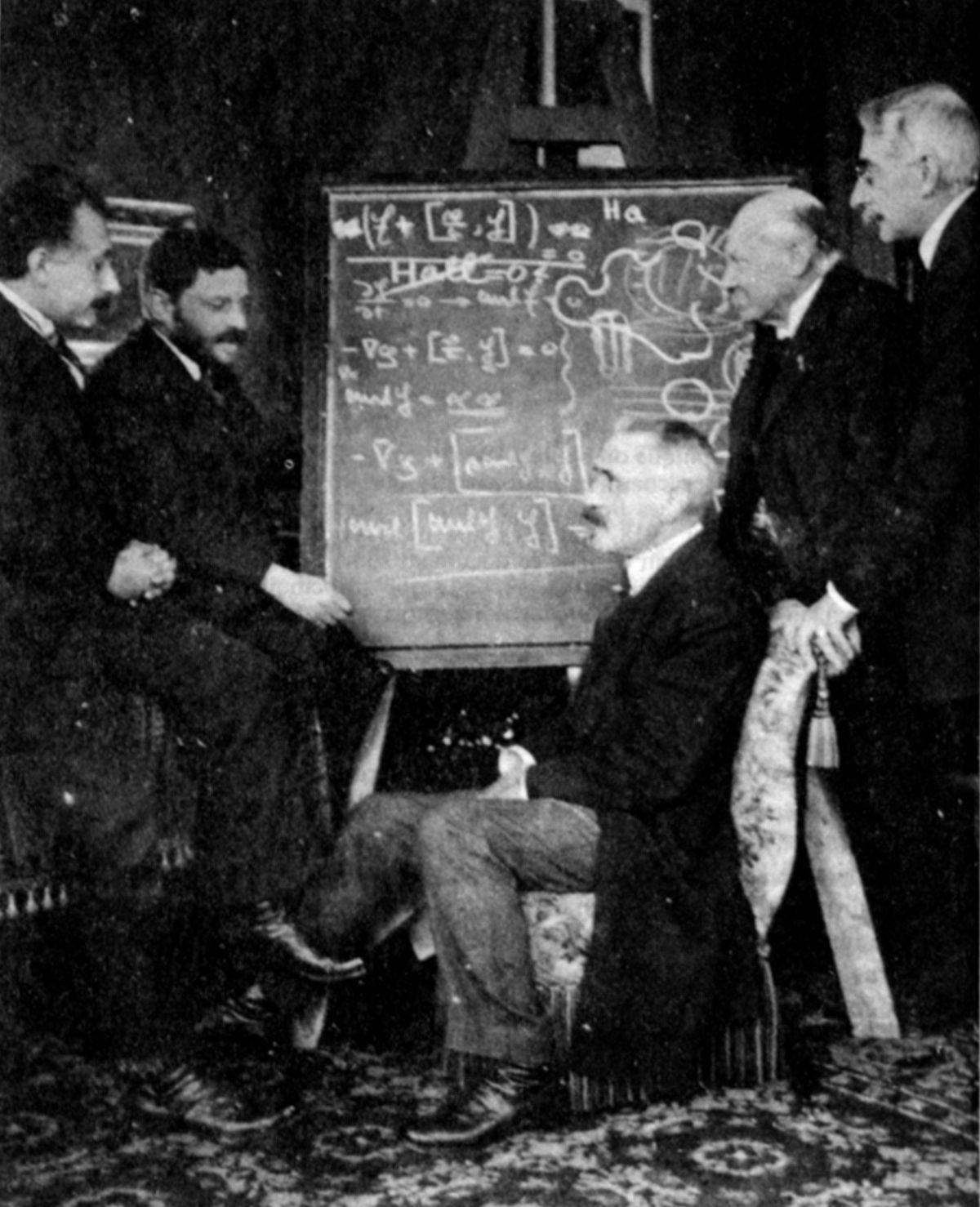

Langevin est à l’origine des congrès Solvay qui réunissent à partir de 1911 tous les grands physiciens de l'époque. Il s'implique également, après 1923, dans la diffusion des travaux de son élève Louis de Broglie en inscrivant immédiatement la nouvelle mécanique ondulatoire au programme de son cours au Collège de France.

Outre le Collège de France et l'École supérieure de physique et de chimie industrielles de la ville de Paris (aujourd'hui ESPCI ParisTech), Langevin enseigne également à la section des électriciens de l’Association philotechnique (sorte de cours du soir), à l’École normale supérieure de Sèvres (pour jeunes filles), à l’Université ouvrière avec Romain Rolland et Henri Barbusse.

Le scientifique

Le magnétisme

Au moment où Paul Langevin entame sa carrière scientifique, en 1895, la physique est à un tournant de son histoire. L’œuvre de Langevin se situe dans la période de transition, de 1900 à 1930, qui va accoucher d'une physique moderne ayant intégré la théorie de la relativité et la théorie quantique. Après sa thèse, qui porte sur l'ionisation des gaz, les premiers travaux de Paul Langevin portent sur la nature microscopique du magnétisme. Il utilise la physique statistique de Boltzmann pour interpréter le fait, observé par Pierre Curie, que la susceptibilité des matériaux paramagnétiques varie avec la température. Les matériaux magnétiques seraient formés d'une multitude de petits aimants créés par des électrons en mouvement sur une orbite fermée. Les propriétés magnétiques de ces matériaux sont alors interprétées comme le compromis entre la tendance des petits aimants à s'aligner et l'agitation thermique qui tend à leur donner une direction aléatoire. Cette théorie a été publiée en 1905.

L'électron et la relativité

En 1906, il prépare un cours sur la théorie électromagnétique pour le Collège de France et aboutit au résultat selon lequel l'inertie de l'électron serait une propriété de l’énergie. Quelques mois plus tard, il a l'occasion de lire les publications d'Einstein sur la relativité restreinte et saisit le lien entre ses recherches et cette nouvelle théorie révolutionnaire. C'est à partir de ce moment qu'il passe une partie de son temps à répandre la théorie nouvelle. Il est le promoteur de cette théorie en France.

Il enseigne pour la première fois la théorie de la relativité dans ses cours au Collège de France en 1910-1911. Il invente le paradoxe des jumeaux, qu'il présente pour la première fois au Congrès de Bologne et à la Société française de philosophie en 1911.

En 1922, il invite Einstein au Collège de France pour faire des conférences sur la relativité. Henri Bergson, qui avait assisté au congrès de Bologne et aux conférences d'Einstein au Collège de France, publie Durée et simultanéité en 1922 et Émile Meyerson La déduction relativiste en 1925.

L'équation de Langevin

En 1908, il propose une équation pour décrire la marche aléatoire des particules en suspension dans un liquide, que l'on appelle généralement mouvement brownien. Cette équation correspond à l'écriture du Principe fondamental de la dynamique d'un objet dans un liquide soumis à des forces visqueuses (force de Stokes) et à une force aléatoire correspondant au bombardement incessant du système par les atomes du milieu ambiant.

Le sonar

Pendant la Première Guerre mondiale, il met au point, avec l'ingénieur Constantin Chilowski, le sonar, appareil destiné à détecter les sous-marins en utilisant la réflexion des ondes ultrasonores sur ces objets. Il est utilisé par les marines de guerre pour la détection de sous-marins et de mines. Il est aussi utilisé pour la pêche, ainsi qu'en navigation pour mesurer la profondeur. Il peut y avoir des sonars actifs ou passifs.