Pétra - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Architecture

Généralités

À l'origine, les Nabatéens étant un peuple nomade, leurs constructions sont de simples tentes en peau de chèvre.

Par la suite des habitations très simples sont taillées dans la roche : dotées de façades lisses, elles sont dotées d'une porte excavée dans la partie inférieure avec une ou deux découpes en forme d'escalier. C'était une adaptation nabatéenne des tombeaux de Syrie ; étant en contact constant avec les civilisations environnantes, ils s'inspirèrent du style de plusieurs d'entre elles, en particulier d'Alexandrie.

Au Ier siècle démarre la construction de structures monumentales : le Deir et les tombeaux du Palais et du Corinthien. Durant le IIe siècle les bâtisseurs de la cité adoptent des détails architecturaux hellénistiques (frise, architrave, pilastre…) et créent un nouveau style de chapiteau encore aujourd'hui appelé « nabatéen ». Ils utilisent de plus en plus de structures uniquement décoratives, dont certaines inspirées de la culture autochtone : rosettes, animaux de la région ou d'ailleurs (éléphants, lions, aigles...), sculptures inspirées de la Grèce antique (dont celles de Méduse, qui transformait tout être qui la regardait en pierre), de sphinx, de griffon… Les familles les plus riches de la ville embauchent des architectes pour créer des tombeaux comportant des façades très décorées. Ils font également décorer l'intérieur de leurs demeures, le stuc y étant peint en couleurs vives. Strabon dira qu'à Pétra les autorités « condamnent publiquement à une amende ceux qui diminuent leur richesse et confèrent des honneurs à ceux qui les augmentent » ; les habitants font étalage de leurs richesses en faisant construire des tombeaux et des monuments imposants.

Bien que les bâtiments publics, les monuments et les tombeaux indiquent une forte influence hellénistique et d'autres civilisations, avec leurs colonnes, péristyles et autres détails étrangers, les espaces privés, où les Nabatéens dorment, mangent et travaillent, sont plutôt de style arabe. Souvent dépourvus de fenêtres, ils donnent sur de petites cours intérieures tranquilles, comme c'est encore le cas au Moyen-Orient. Les toits des habitations basses (d'un ou deux étages), sont plats et sans tuiles et tous sauf les riches, qui préféraient les mosaïques, ont des planchers dallés. Il y a souvent des bancs en pierre où s'asseoir pendant les repas, mais le reste des meubles semble avoir été en bois car on n'en trouve pratiquement pas de traces. Les cuisines sont situées dans un bâtiment éloigné de l'habitation principale afin de minimiser le risque d'incendie, comme c'est encore le cas dans beaucoup de pays.

Les habitants de Pétra construisent également beaucoup de colonnes, les utilisant à l'extérieur et à l'intérieur de leurs bâtiments. À l'extérieur, elles servent à séparer les cours intérieures et d'autres structures et, à l'intérieur, à décorer et à séparer les différentes pièces. Lors de l'occupation romaine, les Romains construisent une rue rectiligne, bordée de portiques à colonnes, vers le marché de la ville ; auparavant toutes les rues suivaient les contours de la vallée, la rue principale suivant le cours du Sîq.

La plupart des bâtiments de Pétra ne sont pas construits sur un quadrillage de voies mais sur les terrasses naturelles le long des parois des vallées, ou creusées à même la roche. Les quartiers sont centrés sur les sources et ont pu débuter en tant que simples camps tribaux. À ez-Zantur, un quartier au-dessus de la voie romaine, on trouve des traces d'une habitation en pierre du Ier siècle av. J.-C. ; sur le même emplacement on trouve une riche villa construite au Ier siècle.

Les architectes planifient leurs œuvres en sculptant des plans sur la roche à des hauteurs allant jusqu’à 30 mètres. Ils pouvaient construire une façade de deux manières : de haut en bas avec une seule équipe, ou avec deux équipes travaillant simultanément, une partant du haut et une autre du bas. Quand ils construisaient de haut en bas, ils utilisaient en général une plateforme taillée à même la roche ; quand une section était finie, ils détruisaient le niveau inférieur pour faire une plateforme plus basse. Les ouvriers utilisaient les fissures préexistantes dans la roche pour faciliter l'excavation ; quand ce n'était pas possible, on devait creuser un trou dans la roche et y insérer du bois, qui, une fois mouillé, gonflait et exerçait une pression intense sur la roche environnante, la brisant.

Aux endroits considérés comme sacrés les Nabatéens mettent des pierres levées appelées « baétryles », littéralement « maison de dieu ». Elles servent à signaler la présence d'un dieu.

L'entrée du Sîq était surmontée d'une grande arche dont il ne reste aujourd'hui que des traces sur un côté du canyon à cause des ravages de l'érosion, des tremblements de terre et des crues. Tout au long des murs on trouve des petites niches contenant des sculptures de dieux.

Une muraille, dont il ne reste que peu de traces, protégeait Pétra et sa vallée d'attaques ennemies.

La relative bonne conservation des monuments vient du fait que, par tradition, les habitants des villages voisins « entretenaient » la cité et ce jusqu'aux environs du XIXe siècle.

Principaux monuments

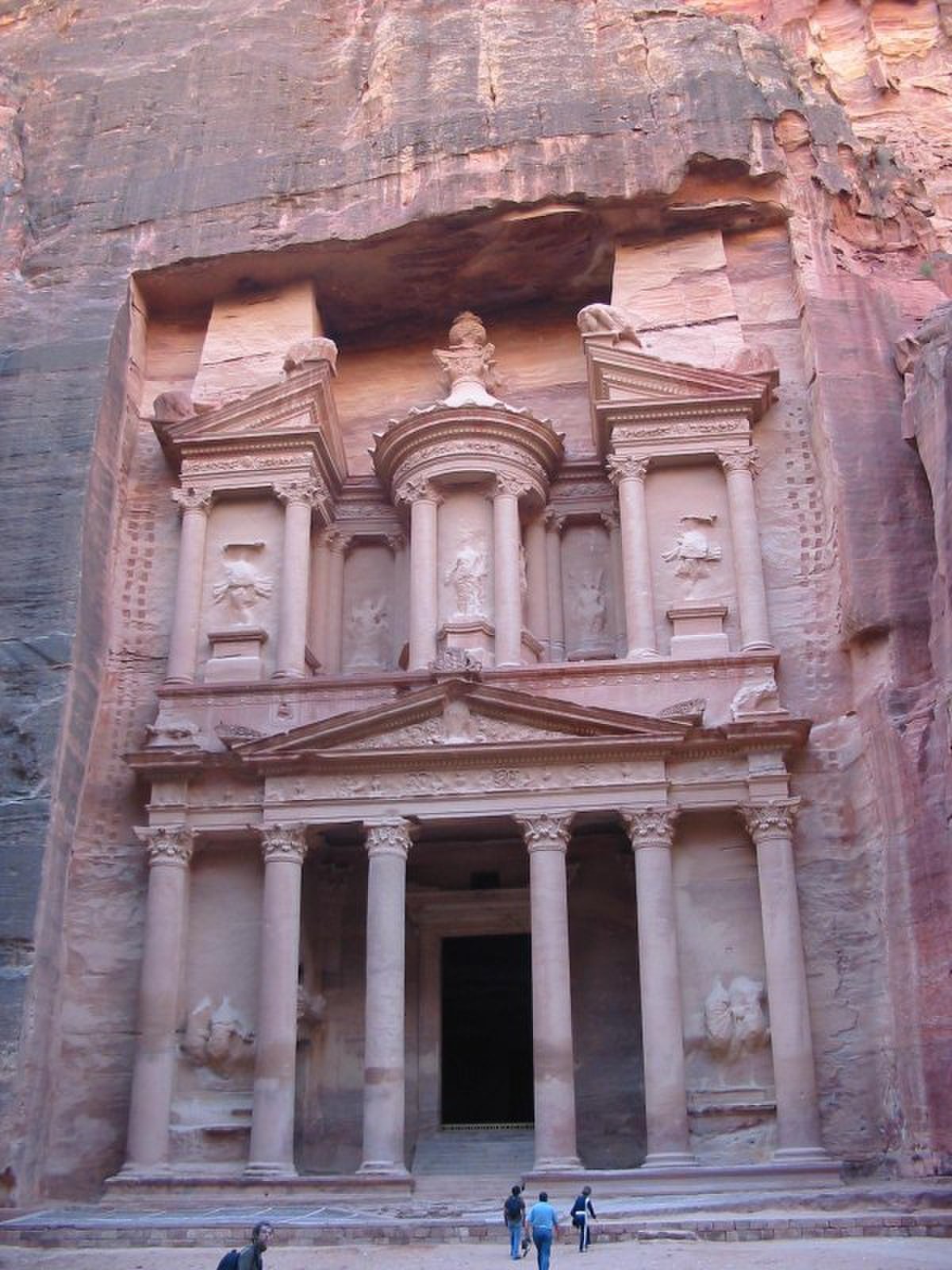

On trouve autour de Pétra des tombeaux creusés à même la roche et qui présentent des façades de type hellénistique dont la célèbre Khazneh et le monastère Deir. On y trouve aussi vingt rochers appelés les « jinns », qui représentaient peut-être des dieux veillant sur la ville.

Le Sîq est également souvent représenté par son côté mystérieux et monumental ainsi que la suite du Khazne al-Firaun, la « voie » centrale de Pétra.

Construit au Ier siècle, un théâtre romain taillé dans la roche pouvait accueillir de 3 000 à 8 500 personnes, selon les sources (). C'était un mélange de roche taillée et de maçonnerie ; il avait un orchestre semi-circulaire et des gradins en trois niveaux superposés en forme de lune croissante. Le théâtre a été découvert en 1961 et exhumé par une équipe d'archéologues américains. Des chambres funéraires enclavées dans le massif rocheux situé derrière le théâtre avaient été mises au jour lors de sa construction.

Le Qasr al-Bint était un des principaux temples de la cité et une des rares structures construites plutôt que creusées dans la roche. Détruit par un tremblement de terre, il fut reconstruit.

Beaucoup des plus grands monuments (la Khazneh, le théâtre, le Qasr-al-Bint…) furent construits pendant le règne du roi Arétas IV (de l'an -9 à l'an 40).

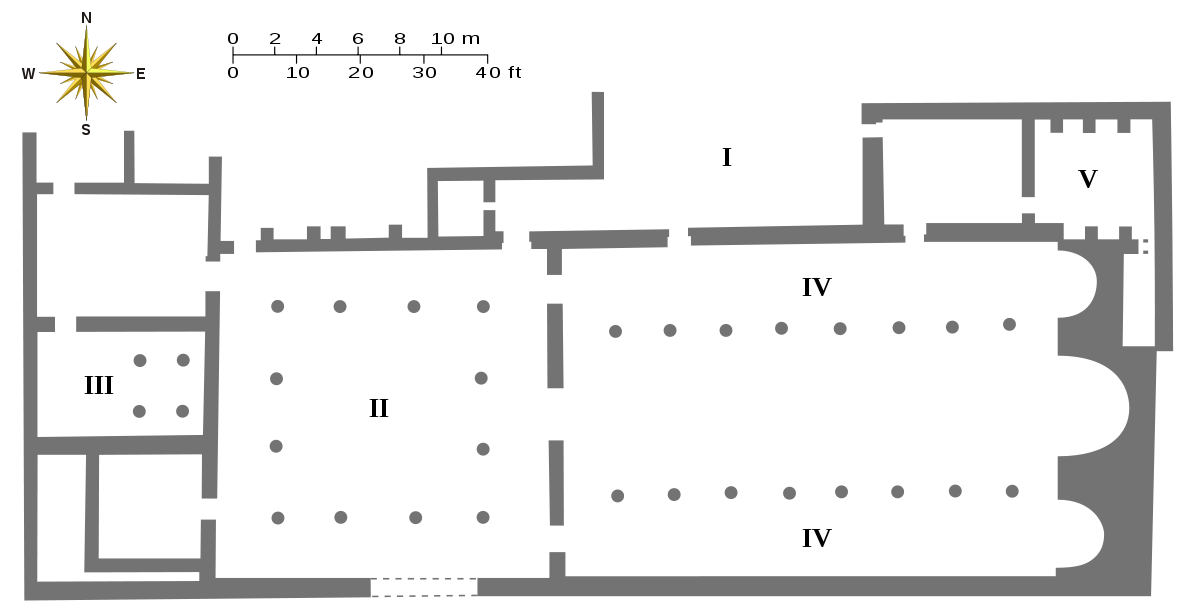

Pendant la domination byzantine, on construit de grandes églises fastueusement décorées de pierres venant de la Grèce, d'Égypte, et d'autres terres lointaines. On utilise souvent du marbre et du granit des anciens temples nabatéens et romains. L'« Église byzantine », découverte en 1990, a été bâtie au Ve siècle, elle se trouve au nord de la rue à colonnades(). À l'époque elle était décorée de mosaïques et de tesseras en verre et en pierre, parfois recouvertes de feuille d'or. Son style était plutôt gréco-romain avec des détails inspirés de Pétra et de ses environs, ses plantes et ses animaux. L'église est victime d'un incendie à la fin du Ve siècle qui détruit le marbre (éparpillé en plus de 4 000 fragments retrouvés par les archéologues), et abîme plus de 140 papyri gardés dans une chambre connexe par une famille aisée.