Pétra - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Histoire

L'histoire de Pétra est longue, sa vallée étant particulièrement prisée pour sa facilité de défense. Toutefois, ses premiers habitants ayant été nomades, on ne dispose de traces matérielles des habitations qu'à partir de l'époque nabatéenne car cette civilisation a beaucoup construit et y a vécu le plus longtemps. Après la période byzantine le site est pratiquement abandonné, aussi existe-t-il peu de sources qui évoquent cette époque, ce qui rend difficile la reconstitution de l'histoire de la ville sur une longue période. Après la redécouverte de la ville par Jean Louis Burckhardt en 1812, on retrouva dans les écrits de l'Antiquité de nombreuses sources évoquant l'histoire de Pétra.

Néolithique

Des découvertes sur le site de Beidha, à quelques kilomètres de Pétra, ont démontré l'existence d'installations sédentaires datant d'une période estimée entre - 10 000 et - 8 000. L'établissement le plus ancien trouvé à Pétra même date de l'âge du fer.

Antiquité

Période édomite

Selon Léon de Laborde, les premières traces d'installations sédentaires édomites sur le site de Pétra remontent à la fin du VIIIe siècle av. J.-C. et du VIIe siècle av. J.-C.. Ce peuple domine alors toute la région. Les Édomites choisissent de s'installer sur les collines proches de Pétra, dont Umm al-Beira (« Mère des citernes », puisqu'il y en avait plusieurs au sommet) plutôt que sur le site occupé plus tard par les Nabatéens. Piètres bâtisseurs, ils sont cependant réputés pour la poterie.

Ils se seraient opposés, selon la Bible, au passage de Moïse lors de l'Exode, car descendants d'Ésaü, frères ennemis des Hébreux. Dans un souci de localisation des étapes de l'Exode, Laborde ainsi que les différents explorateurs donneront des dénominations bibliques aux différents lieux : Wadi Moussa « ruisseau de Moïse », Khazne al-Firaun « trésor du Pharaon »…

Pétra, comme Bosra, sera connue jusqu'au XXe siècle comme la ville mentionnée dans la Bible (II Rois, XIV, 7 ; Isaïe, XVI, 1) sous le nom de Sela (de פטרה sela, « rocher » en hébreu), la capitale des Édomites, avant que des recherches archéologiques démontrent qu'il s'agissait de deux villes différentes, Sela étant plus au nord.

Période nabatéenne

L'arrivée des Nabatéens, peuple nomade arabe, remonte probablement au VIe siècle av. J.-C., date à laquelle ils entrent en pays d'Édom et prennent le contrôle de Pétra. Les Édomites sont à l'époque partis s'installer dans la région d'Hébron, abandonnant le site. Rapidement, les Nabatéens se sédentarisent dans la région laissée libre.

La période nabatéenne est mieux documentée que les autres époques de l'Antiquité, mais la plus grande partie des documents (écrits sur papyrus et d'autres supports se décomposant facilement) étant aujourd'hui tombés en poussière, les sources datant de cette époque sont rares, ne nous laissant que les dates parfois précises d'événements gravés dans le grès des murs de la ville et les étapes de construction des monuments pour permettre de reconstituer cette époque de son histoire.

En -312, le général macédonien Antigone le Borgne échoue dans sa tentative de s'emparer de la ville.

Au IVe siècle av. J.-C., la ville s'étend sur plus de dix km². Les Nabatéens se font connaître pour leur technique de poterie de très haute qualité, savoir sûrement transmis par les Édomites.

Vers la fin du IVe siècle av. J.-C. et au début du IIe siècle av. J.-C., les Nabatéens semblent totalement indépendants malgré la domination régionale des Ptolémée et vers la fin du IIIe siècle av. J.-C., les Nabatéens soutiennent Antiochos III qui repousse les Ptolémée vers le Sud.

Entre -93 et -90, le roi nabatéen Obodas Ier bat Alexandre Jannée sur le plateau du Golan, mettant fin aux vues expansionnistes des Hasmonéens sur Pétra et son royaume. Il conquiert ainsi les pays de Moab et de Galaad, à l'est du Jourdain qu'il reperdra malgré sa nouvelle victoire sur Jannée vers -82.

En -85, Obodas Ier bat le séleucide Antiochos XII qui est tué au combat. À sa mort, Obodas est déifié par les Nabatéens qui organisent son culte et construisent le Deir en son honneur.

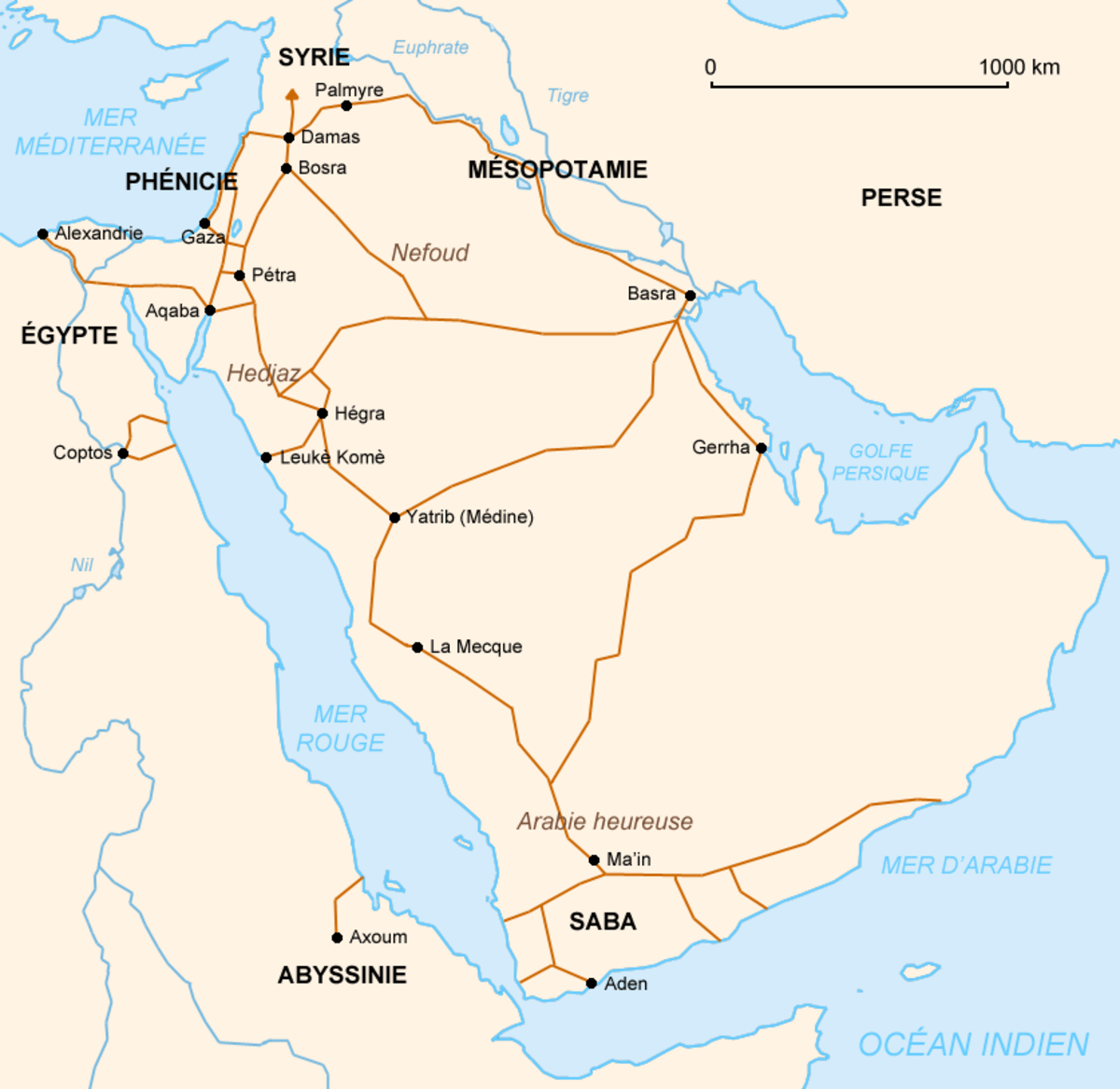

Le roi Arétas III, fils d'Obodas Ier étend le royaume des Nabatéens jusqu’à Damas. La cité se développe grâce au commerce sur la route de l'encens. Cet itinéraire terrestre historique partait du Yémen le long de la côte occidentale de l'Arabie et se divisait à Pétra en une branche nord-occidentale qui conduisait à Gaza, et en une nord-orientale en direction de Damas. L'eau et la sécurité ont fait de Pétra une halte pour les caravanes du sud de l'Arabie, chargées principalement de produits de luxe (épices et soie en provenance d'Inde, ivoire en provenance d'Afrique, perles de la mer Rouge et encens du sud de l'Arabie, entre autres produits hautement convoités). La résine du boswellia (l'« arbre à encens ») était convoitée dans le monde antique tout entier comme une offrande religieuse particulièrement précieuse, mais également comme médicament. Le commerce intermédiaire et des droits de douane produisaient d'importants profits pour les Nabatéens, qui donnaient aux caravaniers de l'eau et leur montraient où s'abriter la nuit - contre paiement.

Le roi nabatéen Malichos Ier puis Obodas III font échouer plusieurs expéditions romaines vers l'Arabie heureuse dont celle vers -25 et -24 du préfet d'Égypte Gaius Aelius Gallus. Les Romains tentent en effet de découvrir l'origine des épices et des parfums que les Nabatéens commerçaient afin de ne plus passer par leur intermédiaire.

La ville atteint son apogée en l'an 50. Elle aurait abrité à cette époque jusqu’à 20 000 habitants, mais les sources divergent fortement sur ce nombre : d'autres estimations vont de 30 000 à 40 000 habitants.

Durant le règne du roi nabatéen Obodas III de -30 à -9, le royaume connaît un important mouvement culturel. C'est à cette époque que la plupart des tombeaux et temples sont construits.

Les Nabatéens adorent les dieux et les déesses arabes des temps pré-islamiques aussi bien que quelques-uns de leurs rois déifiés. Dusares est à l'époque le principal dieu masculin accompagné de sa trinité féminine : Uzza, Allat et Manat. Beaucoup de statues taillées dans la roche dépeignent ces dieux et déesses.

Diodore de Sicile et Strabon sont les seuls auteurs connus de cette époque à laisser des témoignages écrits sur Pétra. Ces textes font état des importantes richesses de ce peuple arabe provenant du commerce caravanier entre Asie et Europe mais ne s'accordent pas sur leur mode de vie : sédentaire ou nomade, paysans ou citadins. Reqem (« la Bariolée »), le nom sémitique de Pétra est également mentionné dans les Manuscrits de Qumrân.

Période romaine

Une confédération regroupant dix Cités-États située non loin de Pétra nommée décapole fait son apparition à l'époque romaine. Elle sera conquise par Rome en 63 av. J.-C..

En 106, sans doute après la mort du dernier roi nabatéen Rabbel II, puisqu'il n'y a eu apparemment aucun combat, le royaume est annexé sur l'ordre de l'empereur romain Trajan par Cornelius Palma, gouverneur de Syrie. Celui-ci fait de Bosra, qui deviendra rapidement la deuxième ville nabatéenne en importance, la capitale de la nouvelle province romaine d'Arabie (provencia Arabia). L'empereur Trajan renomme Bosra (alors appelée Bostra) en Nea Traiane Bostra, ou « Nouvelle Bostra de Trajan », et Pétra reçoit le titre honorifique de métropole (metropolis). Un peu plus tard, en 114 Pétra devient la base de départ pour les attaques romaines contre l'empire des Parthes en Iran, à l'est.

L'ouverture des routes maritimes à l'époque romaine porte un coup fatal à Pétra et aux Nabatéens en détournant les flux commerciaux de la ville. À compter de l'occupation romaine, quelques caravanes s'arrêtent encore à Pétra, mais elles deviennent plus rares au fil du temps, malgré la construction d'une route romaine de 400 km reliant Bosra, Pétra et le golfe d'Aqaba.

L'empereur Hadrien se rend sur le site en 131, il lui donne son nom : Pétra Hadriana.

La multiplication des constructions révèle que la ville connut malgré tout une période prospère durant la « Pax Romana ».

Lors de la réorganisation de l'Empire initiée par l'empereur Dioclétien, elle devient la capitale de la « Palaestina taertia ou Palaestina salutaris ».

Selon la tradition arabe, Pétra est l'endroit où Moïse, lors de l'Exode du peuple israëlien d'Égypte, fit jaillir une source d'une pierre en la frappant avec son bâton. Le village proche de Wadi Moussa et certains lieux rappellent donc aujourd'hui encore Moïse. Myriam, la sœur de Moïse, y possède un tombeau.

Période byzantine

Le christianisme pénètre à Pétra vers le IVe siècle, près de 500 ans après l'établissement de Pétra comme centre commercial.

En l'an 330 le premier empereur chrétien, Constantin Ier, fait de Byzance sa nouvelle capitale et la renomme Constantinople. Pétra fait désormais partie de l'empire byzantin et l'empire y encourage comme sur tout son territoire la diffusion de la foi chrétienne en construisant des églises. Les habitants de la ville restent d'abord fidèles à leurs croyances, mais en 350 un évêque est nommé à Pétra, et un siècle plus tard de grandes églises sont édifiées dans la ville. Athanase d'Alexandrie mentionne un évêque de Pétra nommé « Asterius ». Le Deir sera même utilisé comme église durant cette période, des croix peintes sur ses murs, et trois autres églises seront découvertes lors de recherches. La vaste « Tombe de l'urne » de l'époque nabatéenne, qui correspond à la tombe de Malichos II ou d'Arétas IV, devient une sorte de cathédrale en l'an 446. Au nord de Pétra, on trouve plusieurs tombes avec des croix gravées, indiquant que les chrétiens y enterraient leurs morts.

Un violent tremblement de terre frappe Pétra le 19 mai 363, endommageant des monuments, dont le théâtre, et les aqueducs. Cyrille, évêque de Jérusalem, dira que « presque la moitié » de la ville fut détruite quand le tremblement de terre frappa « à la troisième heure, et particulièrement à la neuvième heure de la nuit », décrivant le tremblement de terre et sa puissante réplique. La ville étant déjà affaiblie depuis le début de la domination romaine par la diminution de ses activités commerciales, n'est pas reconstruite et se vide lentement de ses habitants.

Moyen Âge

La conquête islamique de 629 - 632 passe par la région et semble avoir ignoré Pétra. La dernière mention de Pétra se trouve dans un texte écrit par Anthenogenes, évêque de la ville, vers la fin du Ve siècle ou le début du VIe.

Conquise par les Arabes, dont l'impact sur la ville n'est pas connu, Petra, qui s'est progressivement vidée de ses habitants et est devenue un simple village vers 700, est finalement occupée par les croisés avant d'être complètement oubliée.

Au cours de la Première croisade, la ville est occupée par Baudouin de Boulogne du Royaume de Jérusalem et forme le deuxième fief de la baronnie d'Al-Karak dans la Seigneurie d'Outre-Jourdain.

Durant la domination franque, plusieurs fortifications croisées seront construites dont les forteresses Al-Wu'ayrah et Al-Habis.

La ville reste entre les mains des Francs jusqu'en 1187, année où Saladin les repousse lors de la bataille de Hattin et à Al-Karak et prend possession de la région.

Un pèlerin allemand nommé Thetmar révèle être passé près de Pétra en 1217 et le sultan Az-Zâhir Rukn ad-Dîn Baybars al-Bunduqdari traverse la ville en 1276.

Période moderne

Pétra est révélée au monde occidental en 1812 par Jean Louis Burckhardt, un voyageur suisse déguisé en Arabe, qui se fait appeler Cheikh Ibrahim. Il suivit la route reliant Damas à l'Égypte et qui passait par la Jordanie. Il a entendu dire qu'à proximité du village de Wadi Moussa se trouvait, au milieu d'une forteresse naturelle, des vestiges extraordinaires. Dans cette région qui appartenait alors à l'Empire ottoman, on se méfie des personnes curieuses d'antiquités considérées comme « œuvres des Infidèles » ; car à cette époque la situation politique et religieuse est tendue. Burckhardt se présente alors comme un pèlerin souhaitant sacrifier une chèvre au prophète Aaron dont le tombeau, construit au XIIIe siècle, est censé se trouver au-delà des ruines, au sommet du djebel Haroun. Accompagné par son guide, il traverse la ville antique le 22 août 1812 sans pouvoir un seul instant s'arrêter pour prendre des notes ou dessiner mais conscient de l'importance de tels vestiges et du fait que les ruines proches de Wadi Moussa sont celles de Pétra. Enthousiaste, il répand la nouvelle parmi les Occidentaux installés en Orient et en Égypte et fera part de ses conclusions dans son livre Travels in Syria and the Holy Land qui sera édité en 1823 cinq ans après sa mort.

D'autres tentatives d'explorations de Pétra sont effectuées, malgré la méfiance des autochtones. C'est seulement en mai 1818 (soit six ans après l'expédition de Burckhardt), qu'une dizaine de personnes provenant de Jérusalem, dont William John Bankes, le drogman Giovanni Finati et les officiers de marine C. L. Irby et J. Mangles, parviennent à rester quelque temps sur place, malheureusement pas plus de deux jours, des rivalités entre chefs de tribus les obligeant à partir plus tôt que prévu.

À partir de 1828 commencent les premières véritables missions archéologiques. Et à partir de 1830, le site devient un lieu de visite, complément de pèlerinages religieux, et source de nombreux profits pour les chefs des tribus alentours.