Remparts de Vannes - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Éléments subsistants

Les éléments qui suivent sont décrits dans le sens des aiguilles d'une montre à partir du bastion Notre-Dame situé au nord-ouest de la première enceinte. Tous les éléments des remparts ne sont pas la propriété de la ville de Vannes et ne sont pas accessibles lors de visites guidées ou librement. Les remparts ne sont pas dans leur intégralité visibles depuis les axes de circulation. De nombreux éléments sont intégrés dans le paysage urbain. « En adoptant un calcul sommaire, on peut avancer que les remparts de Vannes sont détruits pour un tiers, cachés pour un deuxième tiers et dégagés pour le dernier tiers ». Le tableau suivant récapitule le statut des éléments ainsi que leur accessibilité (2008).

| Élément | Propriétaire | Accessibilité | Coordonnées |

|---|---|---|---|

| Courtine sud du bastion Notre-Dame | Propriété privée | Intégration à l'espace urbain Partiellement visible depuis des cours privées | |

| Bastion-Notre Dame | Propriété privée Ville de Vannes (courtine) | Intégration à l'espace urbain Côté nord visible via la rue Émile Burgault Côté sud visible dans une cour privée | |

| Courtine ouest de la porte Saint-Jean | Propriété privée | Intégration à l'espace urbain Partiellement visible depuis la rue Brizeux | |

| Porte Saint-Jean | Propriété privée | Enjambe la rue Brizeux | |

| Courtine de la porte Saint-Jean à la tour du Bourreau | Propriété privée | Intégration à l'espace urbain Partiellement visible depuis la rue Brizeux | |

| Tour du Bourreau | Propriété privée | Intégration à l'espace urbain Partiellement visible depuis une cour privée | |

| Courtine de la tour du Bourreau à la porte Prison | Propriété privée Ville de Vannes | Intégration à l'espace urbain Partiellement visible depuis des cours privées | |

| Tour et porte Prison | Ville de Vannes | Intégration à l'espace urbain Enjambe la rue de la Porte Prison | |

| Courtine de la porte Prison à la tour Joliette | Ville de Vannes | Visible depuis les jardins des remparts | |

| Tour Joliette | Ville de Vannes | Visible depuis les jardins des remparts | |

| Courtine de la tour Joliette à la tour Poudrière | Propriété privée Ville de Vannes | Visible depuis les jardins des remparts Accessible au public | |

| Tour Poudrière | Propriété privée | Visible depuis les jardins des remparts | |

| Courtine de la tour Poudrière à la tour du Connétable | Propriété privée Ville de Vannes | Visible depuis les jardins des remparts Visible depuis la rue des remparts | |

| Tour du Connétable | Ville de Vannes | Visible depuis les jardins des remparts Visible depuis la rue des remparts Accessible lors de certains événements (expositions...) | |

| Courtine de la tour du Connétable à l'éperon de la Garenne | Ville de Vannes | Visible depuis les jardins des remparts Visible depuis la rue des remparts | |

| Éperon de la Garenne | Propriété privée | Visible depuis les jardins des remparts Visible depuis la rue des remparts | |

| Porte Poterne | Ville de Vannes | Visible depuis les jardins des remparts Enjambe la rue de la Porte Poterne | |

| Courtine de la porte Poterne au château de l'Hermine | Propriété privée | Visible depuis le jardin du château de l'Hermine | |

| Hôtel Lagorce / Château de l'Hermine | Ville de Vannes | Visible depuis le jardin du château de l'Hermine Visible depuis la cour intérieur du château | |

| Courtine du château de l'Hermine à la porte Calmont | Ville de Vannes | Visible depuis le jardin du château de l'Hermine Visible depuis des cours privées | |

| Tour et porte Calmont | Ville de Vannes | Visible depuis la rue Alexandre Le Pontois Enjambe la venelle de la Tour Trompette | |

| Courtine de la tour Calmont à la tour Trompette | Ville de Vannes | Visible depuis des cours privées | |

| Tour Trompette et courtine ouest | Propriété privée | Intégration à l'espace urbain Visible depuis des cours privées | |

| Porte Saint-Vincent | Ville de Vannes | Visible depuis la place Gambetta Enjambe la rue Saint-Vincent | |

| Courtine de la porte Saint-Vincent au bastion de Gréguennic | Propriété privée | Intégration à l'espace urbain Visible depuis des cours privées et une impasse | |

| Bastion de Gréguennic | Ville de Vannes | Intégration à l'espace urbain Visible depuis des cours privées Accès depuis un immeuble place de la Poissonnerie | |

| Courtine du bastion de Gréguennic au bastion de Haute-Folie | Propriété privée | Visible depuis une cour privée | |

| Bastion de Haute-Folie et sa courtine nord | Propriété privée Ville de Vannes (courtine) | Visible depuis des cours privées | |

| Tour Saint-François et courtines nord-sud | Propriété privée | Visible depuis des cours privées |

Première enceinte

Bastion Notre-Dame

Sous la Ligue, à la fin du XVIe siècle, un bastion est construit pour protéger la porte Notre-Dame, celui-ci sera reconstruit à la hâte entre 1616 et 1618 par l'architecte Jean Bugeau. Lors de l'ouverture de la rue Billault entre 1865 et 1866, le flanc nord du bastion est détruit. Le flanc sud, toujours visible, est doté de deux embrasures de tirs de grande taille.

La partie des remparts allant du bastion Notre-Dame à la rue Saint-Salomon et celle à laquelle est accolé le bastion, rue Émile-Burgault, fon l'objet d'un classement au titre des monuments historiques depuis respectivement les 26 et 27 novembre 1956.

Porte Saint-Jean

La porte Saint-Jean tient son nom de la chapelle du même nom, située à proximité de la cathédrale, détruite en 1856. Fermée avant 1358, elle est réouverte en 1688 par l'architecte vannetais François Cosnier. Elle reçut les noms de Porte du Mené, Porte du Bourreau (à cause de la proximité de la tour du Bourreau), Porte du Nord et Porte de l'Âne. Le haut de la porte est doté d'une plaque de pierre posée par les « Amis de Vannes » en 1911 ou 1912, selon une volonté ancienne des États de Bretagne de voir placer au-dessus de cette porte le blason de France, entouré des armoiries du duc de Chaulnes, gouverneur de Bretagne, de Lavardin de Beaumanoir, lieutenant général à Rennes, du comte de Lannion, gouverneur de Vannes, et enfin, celles de la ville de Vannes.

La partie des remparts allant de la Porte-prison à la Porte Saint-Jean, ainsi que la porte Saint-Jean, font l'objet d'un classement au titre des monuments historiques depuis le 26 novembre 1956.

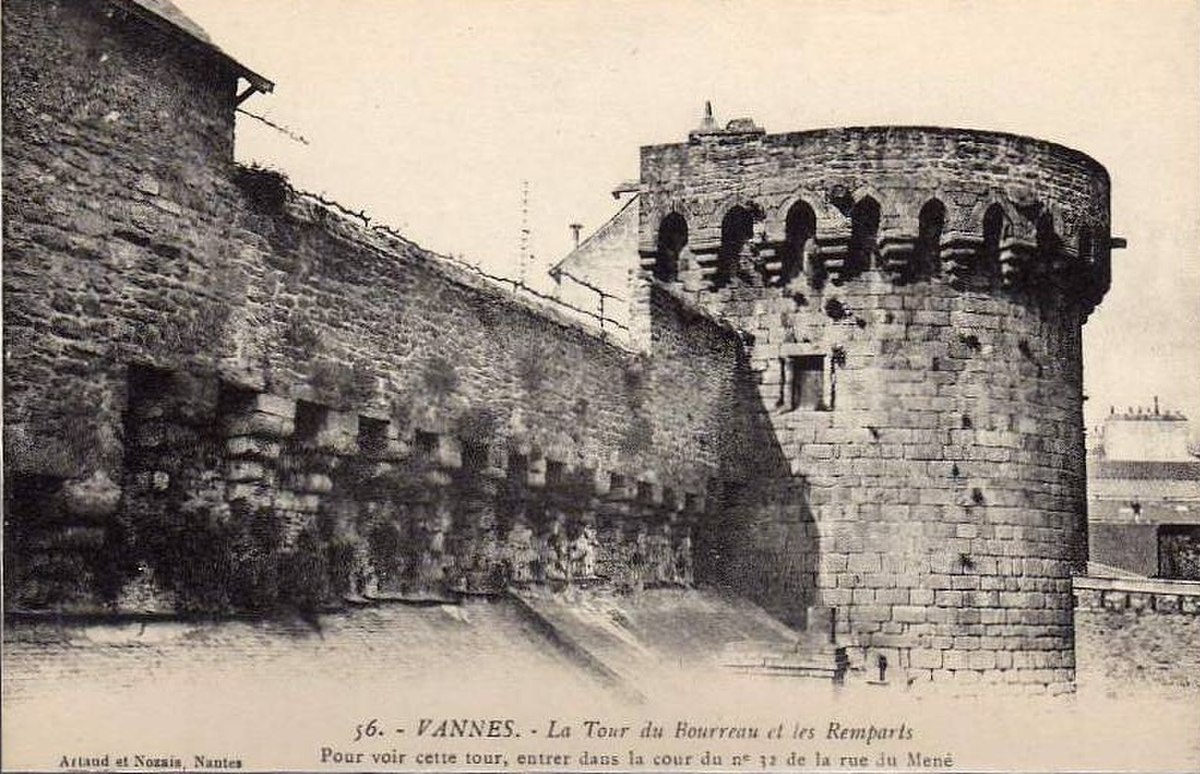

Tour du Bourreau

Cette tour dotée de mâchicoulis, anciennement appelée tour des Filles car servant de prison aux femmes, est aménagée après la construction de la seconde enceinte. Basée sur des fondations datant du XIVe siècle, la tour est achevée au milieu du XVe siècle. Le nom de tour du Bourreau provient de sa fonction de logement pour l'exécuteur assermenté de la ville.

La tour du Bourreau ou tour des Filles et portion des anciens remparts lui faisant suite vers l'est fait l'objet d'un classement au titre des monuments historiques depuis le 29 juillet 1927.

Tour et porte Prison

Porte fortifiée au nord-est des remparts de la ville, la porte Prison est l'un des plus anciens accès à la ville close. Au Moyen Âge, elle était dénommée porte Saint-Patern, du nom du quartier qu'elle dessert. Au XIVe siècle et au début du XVe siècle, la porte et ses tours sont dotées d'une barbacane et de mâchicoulis puis de bouches à feu. La porte fortifiée est commandée par un système de double pont-levis, un pour la porte charretière et un pour le passage piéton. Sous la Révolution, les suspects et les condamnés y furent enfermés : religieux et prêtres réfractaires, dont le bienheureux Pierre-René Rogue, ou royalistes, comme l'état-major des émigrés débarqués à Quiberon en 1795. La porte prend alors le nom de porte Prison. En partie détruite en 1886, elle y perd une de ses deux tours, qui n'est pas reconstruite.

La porte Prison et la tour y attenant font l'objet d'un classement au titre des monuments historiques depuis le 2 mai 1912, le soubassement de la tour gauche qui flanque la porte Prison depuis le 24 mars 1936, la partie de la porte Prison acquise par la ville depuis le 30 novembre 1936.

Tour Joliette

La tour Joliette est réaménagée dans la seconde moitié du XVe siècle à la place d'une ancienne tour édifiée à la fin du XIIe siècle. Une partie de la courtine nord qui lui est attenante repose sur la muraille gallo-romaine d'origine. Des embrasures sont aménagées dans la tour pour permettre l'installation de pièces d'artillerie : deux archères-canonnières au niveau inférieur desservi par un long escalier droit.

La partie des remparts, dont la tour Joliette, fait l'objet d'un classement au titre des monuments historiques depuis le 16 mai 1928.

Tour Poudrière

Tout comme la tour Joliette, la tour Poudrière est réaménagée dans la seconde moitié du XVe siècle sur les bases d'une ancienne tour du XIIe siècle. Cette tour dotée de casemates d'artillerie (deux canonnières desservis par un escalier droit et un retour) sert à la fin du Moyen Âge de réserve de poudre, ce qui lui vaut son nom de Poudrière. Une partie de courtine entre les tours Joliette et Poudrière est la seule section à être en permanence accessible au public.

La tour Poudrière et parties attenantes des remparts fait l'objet d'un classement au titre des monuments historiques depuis le 26 novembre 1956.

Seconde enceinte

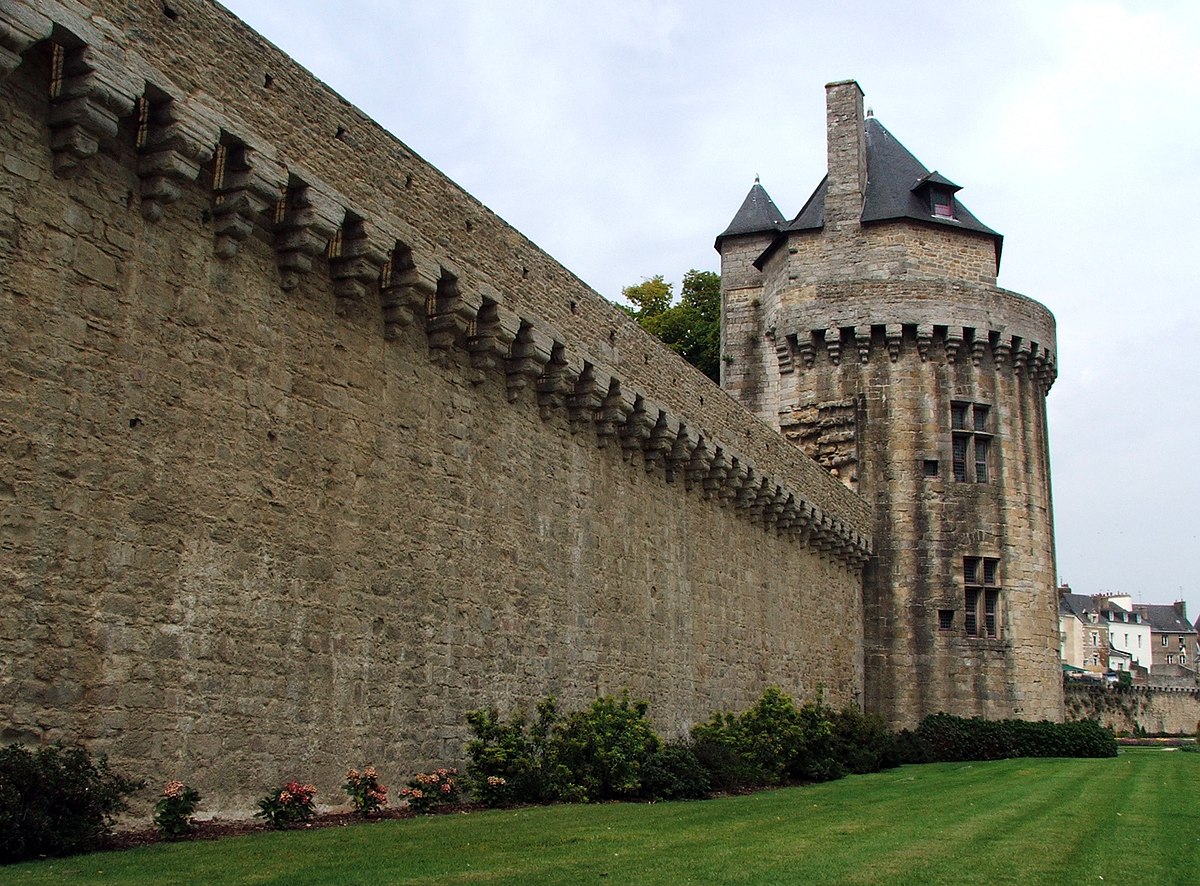

Tour du Connétable

Cette grande tour se situe sur le flanc des remparts de la ville face au plateau de la Garenne. La tour du Connétable est érigée au milieu du XVe siècle, époque des travaux d'agrandissement de la partie intra-muros de Vannes. Située non loin du château de l'Hermine, cette tour a peut-être fait partie de ses défenses. Bien que la tour dispose de casemates d'artillerie dans la salle basse, sa fonction principale est celle de résidence du connétable, le chef des armées du duc. Le nom de tour du Connétable provient donc de sa fonction de demeure pour le connétable de la ville ou bien parce qu'elle hébergea Arthur III de Bretagne, connétable de Richemont. La tour est bâtie sur cinq niveaux et est flanquée de deux escaliers. Les deux pièces principales sont éclairées par de grandes ouvertures, dont deux fenêtres à meneaux de pierre qui donnent sur le sud. La toiture pointue est dominée par une cheminée. La tour fut vraisemblablement liée à un projet de logis qui ne fut jamais réalisé, des maçonneries d'attente sont présentes côté intra-muros vers la place des Lices. Un timbre postal représentant les remparts illuminés et la tour du Connétable a été émis le 26 mars 1962 avec une oblitération Premier jour le 24 dans la ville.

La tour du Connétable et parties de remparts attenantes font l'objet d'un classement au titre des monuments historiques depuis le 28 mai 1927.

Éperon de la Garenne

Vannes décide de renforcer son enceinte une ultime fois en 1625 par la construction d'un bastion entre la tour du Connétable et les ruines du château de l'Hermine. Un projet est proposé par Jacques Corbineau, architecte lavallois, mais c'est l'architecte Antoine Augereau qui termine l'ouvrage entre 1626 et 1628. L'éperon de la Garenne se situe juste au nord de la porte Poterne. En forme d'as de pique, il possède une vaste casemate qui s'ouvre vers le nord. Deux embrasures de tir permettaient à l'artillerie de prendre en enfilade toute la courtine de la tour du Connétable. On retrouve à ses pieds les vieux lavoirs ainsi que quelques maisons en pierre.

L'éperon de la Garenne fait l'objet d'une inscription au titre des monuments historiques depuis le 10 décembre 1925.

Porte Poterne

C'est par un petit pont de pierre qui sert d'écluse à la rivière de Vannes, la Marle, qu'il est possible d'accéder à cette porte fortifiée. Celle-ci est ouverte entre 1678 et 1680 par Cosnier, à l'époque de l'embellissement de la ville. Au XVIIIe siècle, son arcade fut brisée afin d'élargir le passage. Une petite niche est placée au-dessus de la porte et accueille la copie d'une statue de bois polychrome du XVIIe siècle représentant la Vierge. L'original est déposé au musée de la Cohue.

La porte Poterne, terrasse et portion des remparts, font l'objet d'un classement au titre des monuments historiques depuis le 28 juillet 1928.

Hôtel Lagorce

L'hôtel Lagorce, plus connu sous le nom de château de l'Hermine est un des éléments des remparts ne faisant pas partie du système fortifié. Cet hôtel particulier intégré entre deux courtines est construit sur les ruines de l'ancienne forteresse du duc Jean IV de Bretagne. Progressivement abandonné, le château sert de carrière à partir du XVIIIe siècle. Ses soubassements sont afféagés en 1785 à Julien Lagorce, un traiteur vannetais qui construit un hôtel particulier en lieu et place de l'ancienne demeure ducale. Lagorce, ruiné, revend l'hôtel en 1802 à M. Castellot, un négociant lorientais. L'hôtel Lagorce, devenu Castellot puis Jollivet-Castellot est à nouveau cédé à un entrepreneur vannetais qui, après l'avoir restauré et surélevé en 1854, le cède en 1874 à l'État pour accueillir l'Etat Major de l'école d'artillerie. L‘aile Est de l'hôtel subit des travaux afin d'être réaménagé en salles de cours. Les murs de refend sont supprimés et des poutrelles métalliques sont posées afin de renforcer la structure de l'édifice. En 1960, l'hôtel devient le siège de l'administration du Trésor public jusqu'en 1974, date à laquelle la ville de Vannes en fait l'acquisition pour y installer l'école de droit du Morbihan. Depuis 2003, le château de l'Hermine est le siège de l'Institut culturel de Bretagne et abrite les locaux de plusieurs associations. Jusqu'en 2010, elle a également abrité la bibliothèque de la Société polymathique du Morbihan. En 2006, les salles du rez-de-chaussée ont été entièrement modernisées pour accueillir des expositions.

Porte et tour Calmont

Cette porte fortifiée et la tour à demi rasée qui la flanque datent des XIVe et XVe siècles. Elle doivent leur nom au fait que cette porte permet le passage entre la ville close et le quartier de Calmont situé au sud-est du centre-ville. Le double passage (passage charretier et piéton) était commandé par des pont-levis à flèches et protégé par des mâchicoulis, aujourd'hui disparus. Le troisième niveau de la tour fut rasé et présentait les mêmes caractéristiques que la tour trompette : la salle haute située sous une toiture pointue était cernée par un chemin de ronde couvert reposant sur des consoles de mâchicoulis. À droite de la porte, en haut de la courtine, on peut remarquer la présence de corbelets qui soutenaient un corps de garde construit en encorbellement au dessus des douves.

Sous la porte charretière, on remarque la présence d'un renfoncement dans lequel se trouvait une porte dérobée. Les hypothèses font de cette ouverture soit un accès qui permettait la fuite, soit un embarcadère pour des petites embarcations. Au pied de la tour, se trouve l'entrée du canal souterrain de la Marle qui passe sous la place Gambetta jusqu'au port.

Après l'ouverture de la porte Saint-Vincent, dont la construction s'achève en 1624, la porte Calmont est fermée. En 1681, une construction est aménagée en face de la porte afin de supporter une écluse qui contrôle le débit de la Marle vers le port. Au XVIIIe siècle, une famille vannetaise fait de la courtine nord une petite promenade menant à un pavillon qui se situe contre le château de l'Hermine. Lors de la restauration de la porte en 1992, l'architecte en chef des monuments historiques autorise l'installation d'un pont dormant en bois soutenu par une structure en métal afin de rétablir le passage entre l'intra-muros et une petite place ombragée avec vue sur le château et les jardins des remparts. En 2008, le parement extérieur de la courtine entre la tour Calmont et le château de l'Hermine a été restaurée.

La porte Calmont fait l'objet d'un classement au titre des monuments historiques depuis le 29 juillet 1927.

Tour Trompette

Cette tour a été nommée d'après le héraut, trompette de la ville, à qui elle servait de logis. Il semble qu'elle date du XIVe siècle pour sa base et de la seconde moitié du XVe siècle pour les étages. « La rangée de consoles formant mâchicoulis supporte le parapet crénelé sur lequel s'appuie la couverture du chemin de ronde ». Elle est incendiée par les Espagnols en 1597, une troupe de 3 000 hommes envoyés par leur roi pour aider duc de Mercœur, gouverneur de Bretagne, pendant l'épisode de la Ligue catholique. Cet épisode lui a valu le surnom de tour Brûlée.

La tour Trompette fait l'objet d'une inscription au titre des monuments historiques depuis le 23 mai 1927.

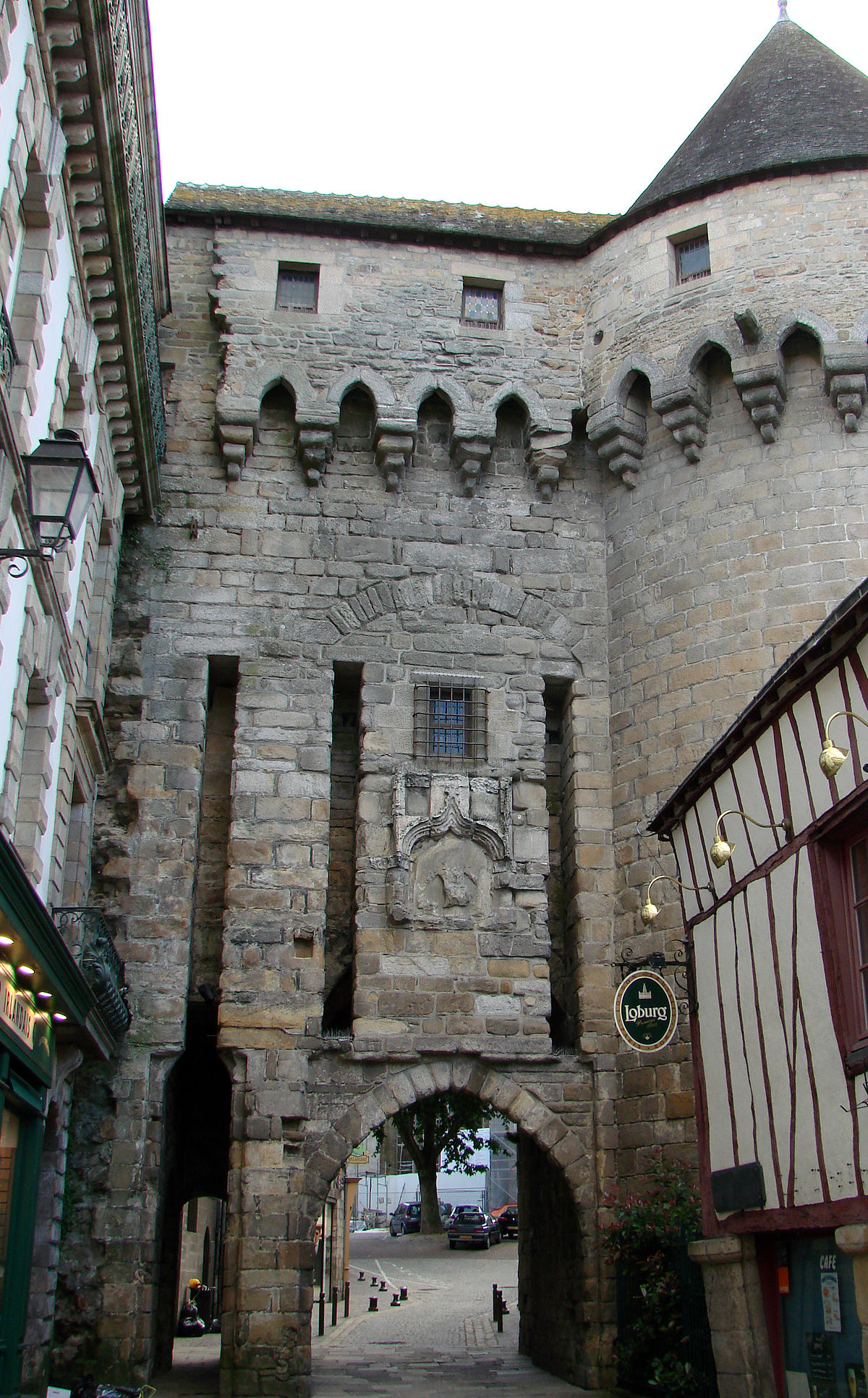

Porte Saint-Vincent

À la fin du XVIe siècle, une ouverture est percée au sud des remparts pour la communication avec le port : la porte de Kaër-Calmont. Entre 1620 et 1624, Jean Bugeau a la charge du chantier du pont et de la porte de Kaër-Calmont (ou Ker-Calmont). Les travaux achevés, la porte est alors renommée porte Saint-Vincent en hommage au prédicateur Saint Vincent Ferrier, mort à Vannes en 1419. La porte remplace des fortifications des XIVe et XVIe siècles dont un bastion subsiste derrière la partie gauche de la place : le bastion de Gréguennic. C'est un édifice classique à colonnes et niches en plein cintre.

Les marées successives du golfe endommagent la base de la porte et sa structure présente de graves détériorations au début du XVIIIe siècle. La porte est donc réparée une première fois en 1727. Un projet de reconstruction de la porte est engagé en 1738 mais les travaux de l'architecte Jannesson ne sont pas exécutés. La porte est entièrement reprise en 1747 par l'ingénieur Duchemin. Celui-ci conserve la façade conçue par Bugeau mais supprime la toiture et la chambre haute.

Dans la niche centrale, une statue datant de 1891 de Saint Vincent Ferrier rappelle l'importance de ce prédicateur dans l'histoire de Vannes. Les armes de la ville sont sculptées dans le granit à la même date. La statue originale du saint posée en 1624, réalisée à Nantes par le peintre vannetais Guillaume Lemarchand et remplacée lors de la Révolution par celle d'un sans-culotte, a disparu. Une légende veut que lorsque la main de la statue du saint s'abaissera, la cité sera engloutie par les eaux.

La porte Saint-Vincent fait l'objet d'un classement au titre des monuments historiques depuis le 11 octobre 1928.

Porte et bastion de Gréguennic

Il est fait mention dans des textes des XIVe et XVe siècles d'une porte fortifiée qui date de l'époque de l'agrandissement de l'enceinte vers le sud, la porte de Gréguennic. La porte de Gréguennic est, avec celle de Calmont, une des deux portes ouvertes au sud suite à l'extension de l'enceinte. La porte donne accès au port et « consiste en deux tours saillant sur la muraille ». Seuls le rez-de-chaussée de la tour est et la courtine adjacente de la tour ouest sont dotés d'archères. À l'origine, la porte est protégée par une simple herse à contrepoids. Une barbacane, « desservie par un pont dormant côté ville et par un pont-levis à flèches côté mer », vient en renfort de la porte au début du XVe siècle. À la fin du XVIe siècle, l'enceinte est renforcée par l'adjonction de bastions tel que le bastion de Gréguennic dont la construction est impulsée sous la gouvernance du duc de Mercœur. La barbacane disparaît et bien que dans sa presque totalité toujours existante, la porte perd son rôle d'ouverture assurant le passage dans la ville close.

La rénovation du site dès 1992 a permis de dégager ce bastion à quatre pans achevé en 1593 et construit pour assurer la défense des douves et du port. Les anciennes tours et la porte de Gréguennic ont été en grande partie conservées. La tour dispose de deux embrasures de tir. Cinq casemates sont installées en batterie dans l'épaisseur du mur ouest, le long d'un étroit couloir. Chacune d'entre-elles est percée d'une embrasure de tir, à l'exception de celle du centre qui en dispose de deux, et d'un trou d'évent permettant l'évacuation des fumées des canons. Seul le pan sud-ouest ne dispose pas d'embrasure de tir. Les canons placés sur le chemin de ronde venaient renforcé le plan de tir du rez de chaussée.

On accède au bastion par l'ancienne porte qui détenait une importance capitale si l'on en croit les multiples agrandissements, fermetures ou surélévations, qui indiquent le rôle primordial de la porte avant son remplacement par la porte Saint-Vincent au XVIIe siècle. Aujourd'hui le bastion est entièrement masqué par l'aménagement de la place Gambetta et de l'intra-muros. La mise en place d'un sol vitrifié dans le passage couvert entre la place de la Poissonnerie et le bastion permet d'observer quelques vestiges des anciennes constructions.

Le bastion de Gréguennic fait l'objet d'une inscription au titre des monuments historiques depuis le 7 mars 1958.

Bastion de Haute-Folie

Bâti à l'époque troublée des guerres de Religion, le bastion de Haute-Folie est à l'origine composé de terre et de gazon et doté d'un pont-levis. Le bastion est achevé par André Bugeau en 1618 « suivant le principe de maçonnerie sur pilotis plantés dans la vase ». Au XVIIIe siècle, comme ses voisins, il prend le nom de son occupant et devient le bastion de Gaumont. Celui-ci est maintenant masqué par les habitations des rues Thiers et Carnot, à l'ouest, et de la place de la Poissonnerie à l'est.

Le bastion de la Haute-Folie fait l'objet d'une inscription au titre des monuments historiques depuis le 7 mars 1958.

Tour Saint-François

Cette tour est construite à la fin du XIVe siècle lors de l'extension de l'enceinte vers le sud. Elle tire son nom du couvent des franciscains (ou Cordeliers) dont l'acte de fondation par Jean Ier remonte à 1260. Seul couvent à s'être trouvé à l'intérieur des murs de la ville à cause de son implantation précoce au sud de la première enceinte, il bordait la partie Est des remparts dont la tour est un des éléments.

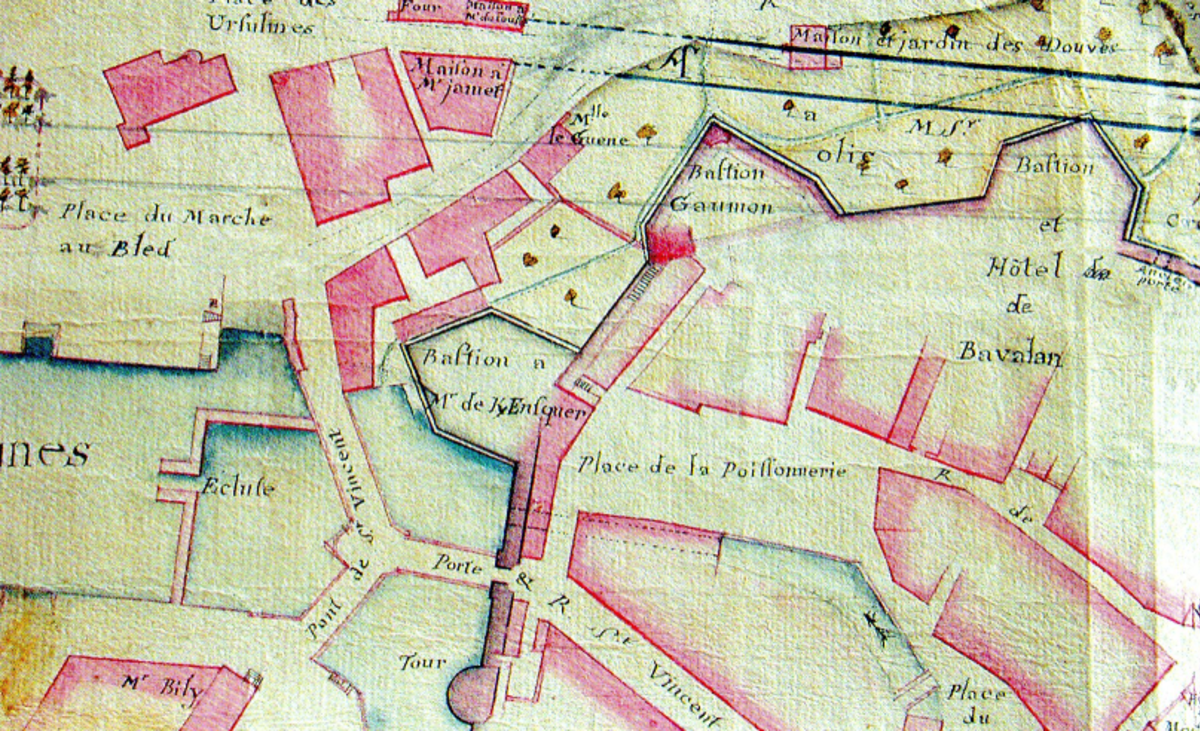

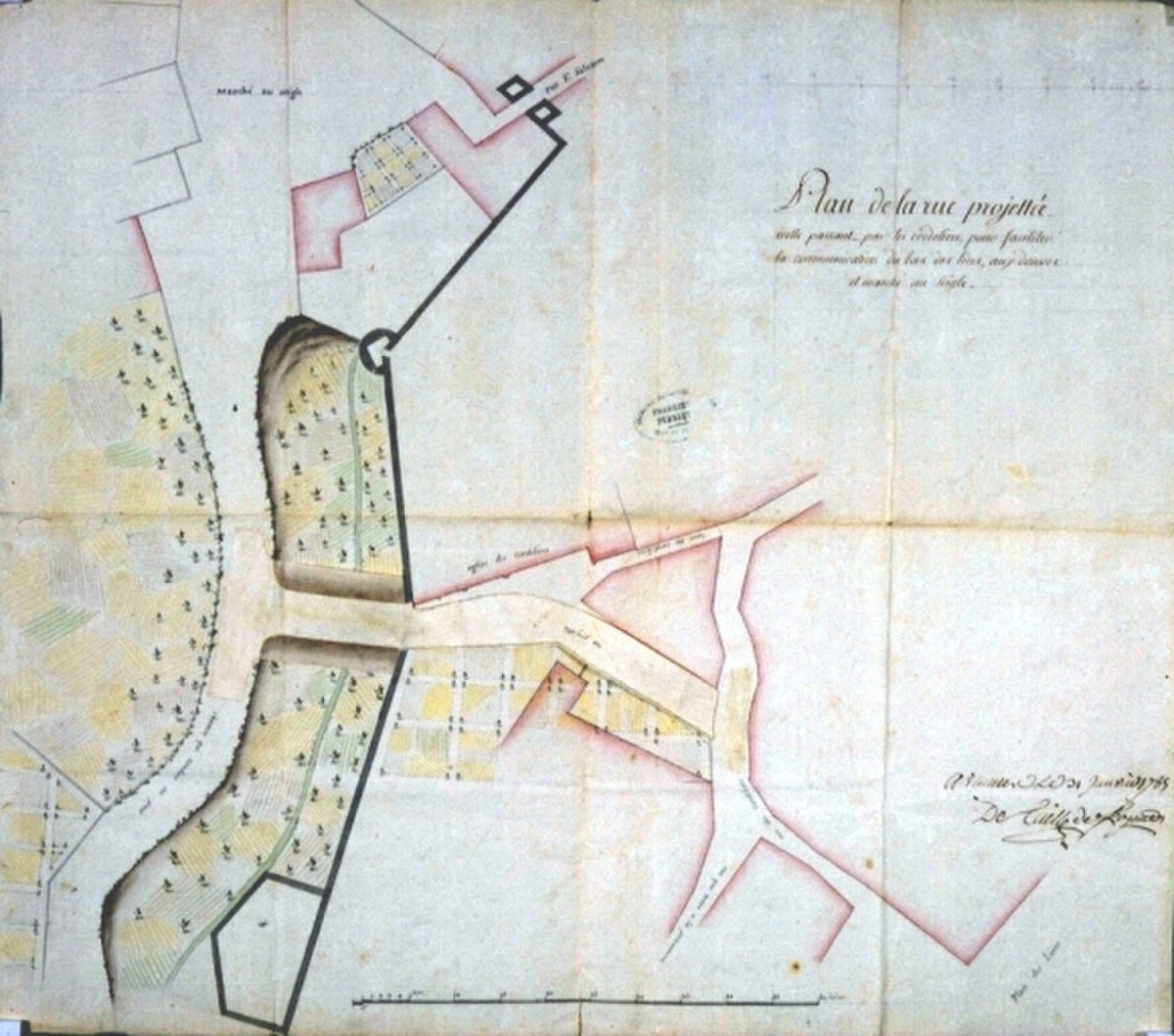

Le plan ci-contre représente le projet de percement d'une rue passant par le couvent des Cordeliers. Sur ce plan dessiné en 1785 par Detaille de Keroyand, ingénieur des ponts et chaussées, figure une partie des murailles ouest et des douves, le bastion de Brozillay, la tour Saint-François ainsi que la porte Saint-Salomon. La rue le Mintier de Lehélec ne sera percée qu'entre 1826 et 1827. Lors de l'alignement des douves du port entre 1870 et 1900, une partie de la tour Saint-François est détruite ainsi que la courtine jusqu'au bastion de Haute-Folie, il n'en reste plus que sa base.

La tour Saint-François (partie des remparts y attenant et partie des murs dits sarrazins) fait l'objet d'une inscription au titre des monuments historiques depuis le 7 mars 1958.