Remparts de Vannes - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Plan détaillé

| Plan détaillé des remparts et de l'intramuros de Vannes | ||

| Éléments subsistants | Éléments disparus | |

|---|---|---|

| 1 : Bastion Notre-Dame | A : Porte Saint-Salomon | |

| 2 : Porte Saint-Jean | B : Tour Bertranne | |

| 3 : Tour du Bourreau | C : Château de la Motte | |

| 4 : Tour et porte Prison | D : Tour | |

| 5 : Tour Joliette | E : Tour du Lien | |

| 6 : Tour Poudrière | F : Tour | |

| 7 : Tour du Connétable | G : Porte | |

| 8 : Éperon de la Garenne | H : Tour | |

| 9 : Porte Poterne | I : Tour | |

| 10 : Hôtel Lagorce | J : Porte Mariolle | |

| 11 : Porte et tour Calmont | K : Tour | |

| 12 : Tour Trompette | L : Château de l'Hermine | |

| 13 : Porte Saint-Vincent | M : Pont-Saint-Vincent | |

| 14 : Bastion de Gréguennic | N : Porte et Barbacane de Gréguennic | |

| 15 : Bastion de Haute-Folie | O : Porte Michelet | |

| 16 : Tour Saint-François | P : Bastion de Brozillay | |

Iconographie

| La porte et les tours Prison à la fin du XIXe siècle | Jardins des remparts en 2007, vus depuis la rue Francis Decker. | |

| Jardins des remparts en 2009, vus depuis la courtine de la tour Joliette. | La tour du Connétable et la cathédrale de Vannes. | La statue de Saint Vincent Ferrier et le blason de la ville surmontant la porte Saint-Vincent. |

Éléments disparus

Première enceinte

Portes et tours

| Éléments se trouvant sur le tracé de la première enceinte | |||

| Élément | Emplacement | Notes | |

|---|---|---|---|

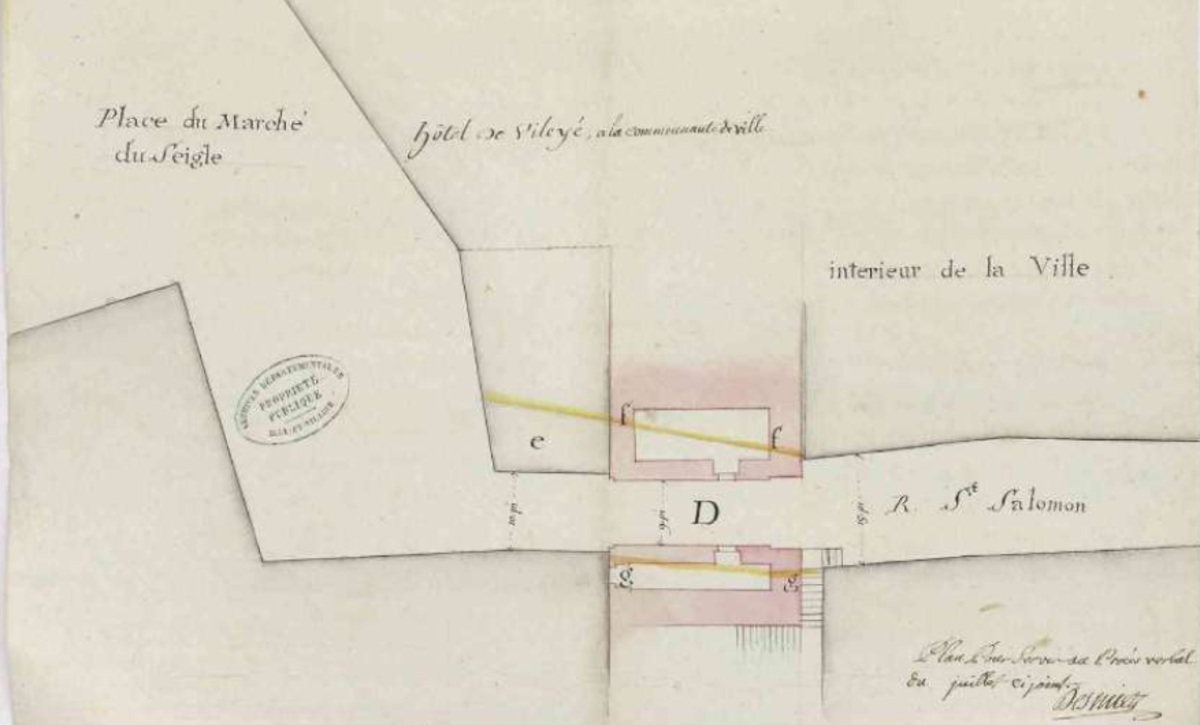

| Porte Saint-Salomon | Rue Saint-Salomon | Cette porte était située à l'intersection ouest de la première et de la seconde enceinte et tire son nom du faubourg et de l'église qu'elle desservait. En son sommet, se trouvait une guérite ou une sentinelle. En 1791, elle s'effondra et ne fut pas reconstruite. | |

| Porte Mariolle | Rue Noë | Cette porte était située sur la rue Noë. Son nom provient de l'habitant qui habitait au XVe siècle sur son arcade. La porte disparut après la construction de la seconde enceinte et il n'en reste aujourd'hui aucune trace. | |

| Tour Bertranne | Muraille nord-ouest | Située au nord-est de l'enceinte, la tour Bertranne devait probablement servir à la protection de la porte Notre-Dame. Elle disparut vers 1657. | |

| Éléments présumés se trouver sur le tracé de la première enceinte | ||

| Élément | Emplacement approximatif | Notes |

|---|---|---|

| Tour 1 | Muraille nord | Courtine entre la porte Notre Dame et la porte Saint-Jean, tour accolée à l'enclos du château de la Motte. |

| Tour 2 | Pointe sud | |

| Porte 1 | Pointe sud | À un emplacement approximatif qui correspond d'une part à la rue des Halles derrière la Cohue et d'autre part « à la rue par où les cherrètes soleint aller de la porte Saint-Pater au port » (1375). |

| Tour 3 | Pointe sud-ouest | |

| Tour 4 | Rue Noë - sud | Probablement pour servir à la protection de la porte Mariolle. |

| Tour 5 | Rue Saint-Salomon- sud | Probablement pour servir à la protection de la porte Saint-Salomon. |

| Tour du Lien | Place des Lices | Tour située en lieu et place de la maison Credey, place des Lices. Cette tour aurait été conservée en partie comme cage d'escalier et l'aurait été également dans le four ducal. |

| Porte 3 () | Inconnu. | Porte qui devait probablement permettre la communication entre des maisons, situées hors des murs, et l'intra-muros. En 1387, le Rentier du Chapitre cite une porte Hubiou, à un emplacement inconnu. |

Porte et tour Notre-Dame

Placée près du château de la Motte, aujourd'hui disparu, la porte est une des fortifications du premier siège des comtes de Vannes. Une statue de Notre-Dame était située en haut de cette porte et un petit toit ou ballet surmontait le tout, d'où son premier nom de porte du Bali. Cette ancienne porte est réaménagée au cours du XVe siècle et dotée d'une tour. La construction du bastion de Notre-Dame à la fin du XVIe siècle a pour conséquences le percement d'une nouvelle porte à l'ouest de la plus ancienne et l'absorption de la tour la plus proche par ce bastion. Jusqu'à sa destruction en 1784, la nouvelle porte est également nommée porte Neuve. La porte se trouvait alors à l'ouest de l'actuelle rue Émile Burgault en face de l'hôtel de ville.

Il reste de cette porte une échauguette située en surplomb de la rue Émile Burgault.

Château de la Motte

Plus ancienne résidence du pouvoir connue dans la cité, le château de la Motte était adossé à la tour Notre-Dame au nord de l'enceinte sur la partie la plus haute de la ville. Ce château fut construit vers le Ve ou au VIe siècle et aurait été la résidence du roi Eusèbe au début du VIe siècle, bien que des sources mentionnent une date postérieure pour sa construction (IXe ou Xe siècle). Avant que le château ne soit ruiné par les Normands au début du Xe siècle, cette forteresse est la demeure des comtes de Vannes. Restauré par les ducs, il est passagèrement habité par Pierre Mauclerc et Jean Ier. Endommagé par le tremblement de terre qui frappe Vannes en 1287, le duc Jean II, qui préférait le château de Suscinio, cède la Motte à Henri Tore, l'évêque de la ville. L'édifice est reconstruit à partir de 1288. Le château devient alors le manoir épiscopal de la Motte.

En 1532, le manoir épiscopal accueille la congrégation et l'assemblée des États de Bretagne en présence du roi de France François Ier. C'est dans la grande salle du manoir que fut délibérée la requête par laquelle fut demandée l'union de la Bretagne à la France : la Lettre de Vannes.

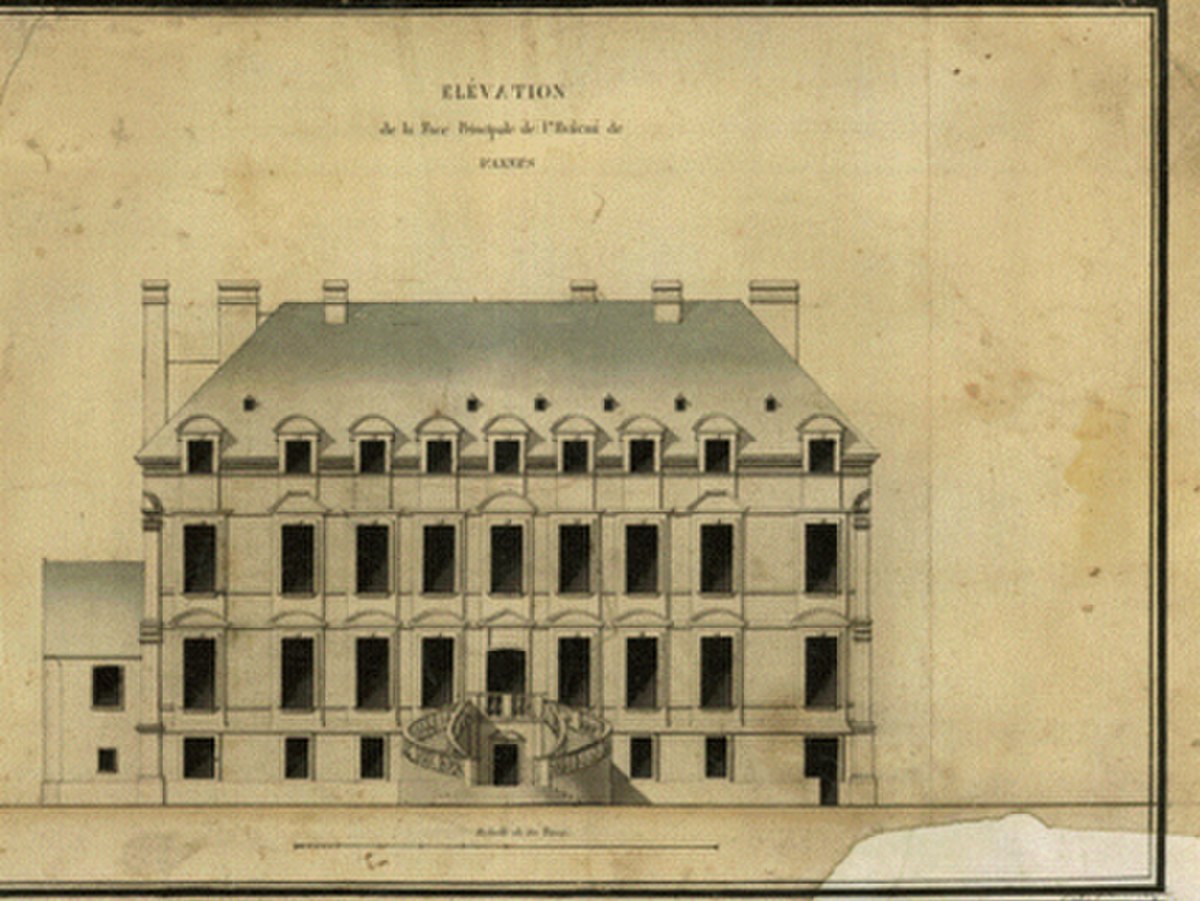

Le manoir est reconstruit une nouvelle fois à l'initiative de monseigneur Charles de Rosmadec en 1654. Les travaux dureront 18 mois.

« Le nouveau manoir épiscopal, adossé au mur de la ville, comme l'ancien, offrait une façade à trois étages, ayant chacun neuf ouvertures ; un mur de refend le divisait dans toute sa longueur. Voici quelle était sa distribution intérieure : au rez-de-chaussée, au milieu, était la porte d'entrée, ayant à gauche une première et une seconde cuisine ; à droite de l'entrée, l'office et le secrétariat ; au nord, entre le corridor et le mur de la ville, il y avait plusieurs celliers ; le côté oriental avait trois fenêtres. Un perron monumental à double escalier conduisait de la cour au premier étage. Il est situé dans la cour et donnait accès à une grande salle, ayant deux chambres à l'ouest, et deux autres à l'est ; au nord de ces appartements étaient plusieurs cabinets donnant sur le mur de la ville. Au second étage, même distribution. Les évêques ont habité tantôt le premier, tantôt le second étage. Au troisième, un corridor desservait deux séries de chambres pour les domestiques et divers services. »

— Joseph-Marie Le Mené, Topographie historique de la ville de Vannes, Chapitre V

Des travaux sont réalisés par Mgr Louis Cazet de Vautorte et son successeur, Mgr François d'Argouges, acquiert en 1688 les douves nord, dites du Mené, qu'il convertit en un grand jardin. Sébastien-Michel Amelot est le dernier évêque qui y loge, abandonnant la Motte en 1791 par la suite de son refus de serment à la constitution civile du clergé.

Après la Révolution, Vannes est choisie comme chef-lieu du nouveau département du Morbihan. Le directoire du département s'y installe en 1793. Le premier préfet, Henri Giraud Duplessis, s'installe à la Motte en mars 1800. Le château restera le siège de la préfecture pendant 60 ans. Le 11 janvier 1860, un mur de soutènement s'effondre, tuant deux personnes. Le ministère de l’intérieur dépêche un architecte membre du conseil des bâtiments civils. Celui-ci conclut à l'impossibilité d'une réparation et l’édifice est ceinturé de fer pour éviter un effondrement total. Le manoir est vendu avec ses dépendances en 1866 pour la somme de 110 000 francs. Le château sera en partie rasé en 1867, ce qui permettra la construction d'une nouvelle voie en direction de la gare : la rue Billault. L'hôtel de France, détruit en 1912, garda en son sein deux fenêtres de façade à chaque étage.

Seconde enceinte

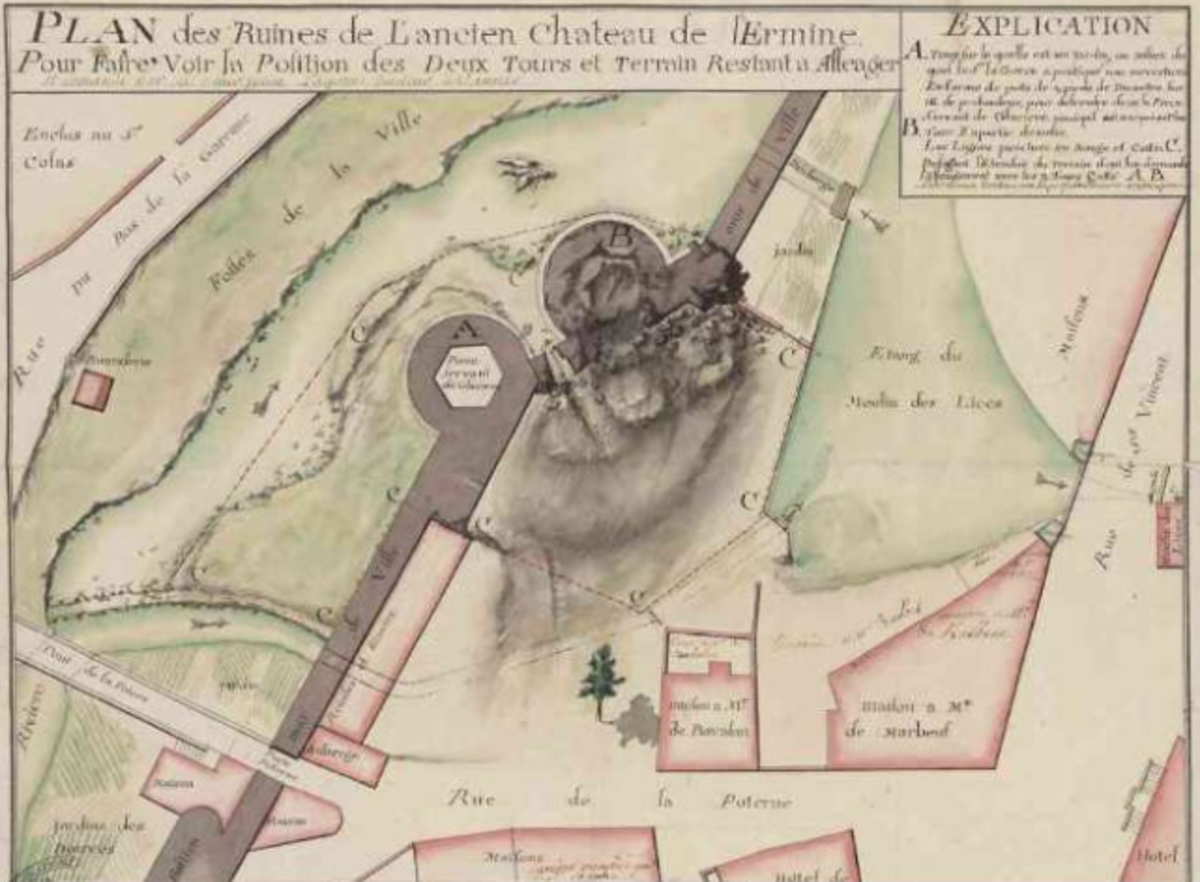

Château de l'Hermine

Le château de l'Hermine est un bâtiment défensif et d'habitation, voulu par le duc Jean IV de Bretagne, qui désirait bénéficier de la position plus centrale de la ville de Vannes en son duché. La forteresse est adjointe de vastes dépendances où il crée un parc, le terrain s'étendait de la Garenne à l'Étang au Duc. Selon les Chroniques de Froissart, il est « très bel et très fort » et pour Bertrand d’Argentré dans son Histoire de Bretagne, datée de 1582, « c’est un petit bâtiment pour un prince, qui consiste en un seul corps de logis et force petites tours et il y a en outre deux grosses tours par le dehors ».

La construction de ce bâtiment s'est échelonnée entre 1380 et 1385, le chantier se poursuit jusqu'au milieu du XVe siècle. Les services de l'hôtel du duc trouvent place dans la basse-cour : l'atelier de la monnaie, la maison du four, le jeu de paume ainsi que les écuries ducales. L'étendue de celle-ci sera révélée par des fouilles effectuées à la fin du XXe siècle. La construction du moulin des lices, de la chambre des comptes et de la chapelle des lices entre 1420 et 1425, complète le tout.

Le passage du duché dans le giron français en 1532 le laisse sans entretien. Donné à la ville par Louis XIV en 1697, celui-ci devient alors le siège d'une carrière qui sert à la restauration des bâtiments municipaux et à l'aménagement du port.

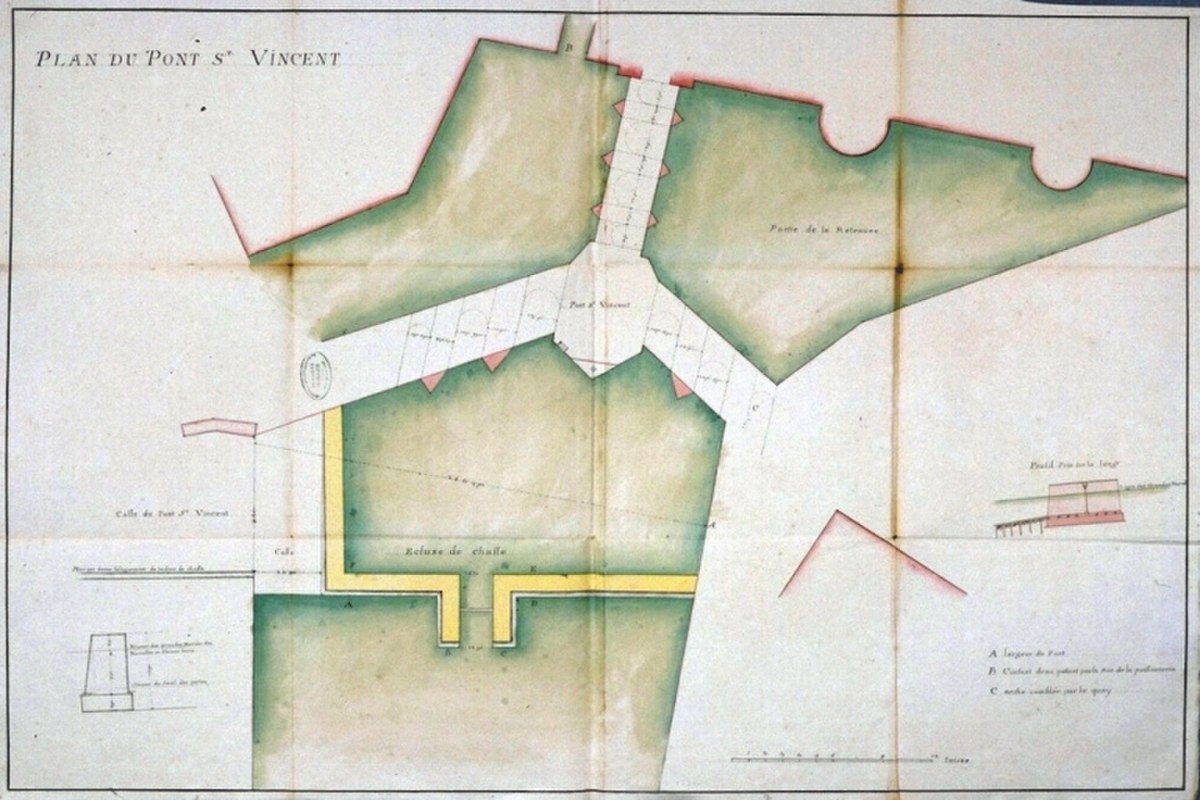

Pont Saint-Vincent

On ne sait rien de l'existence d'un passage entre la terre de Kaër à l'ouest et celle de Calmont à l'est, avant l'ouverture de la porte Saint-Vincent. Un document faisant mention de la réparation d'un pont en 1598 est la première trace d'un passage entre les deux rives du port. Le pont ne fait pas partie stricto sensu des fortifications mais est un élément urbain essentiel permettant l'accès entre la ville et le port.

En 1636, Dubuisson-Aubenay décrit le pont neuf, dont un texte datant de 1622 mentionne la construction :

« Sortant par ceste porte (Saint-Vincent), vous passez, de quelques côtés que vous alliez, un pont double, de belles pierres blanches, à trois arcades à droite et trois à gauche, qui sont six, jusques auxquelles viennent les basteaus à voiles chargés, du port de 40 à 50 tonneaus et non de plus, avec la marée qui passant par les dites arcades entre à droite et à gauche dans les fossés de la ville. »

— Dubuisson-Aubenay, Itinéraire de Bretagne

Le pont doit être modifié suite à la construction du quai Billy en 1697. Au XVIIIe siècle, comme le montrent de nombreux actes de ventes, des boutiques sont édifiées sur le pont. En 1727, on note par exemple la présence de deux chirurgiens, d'une marchande de fruits ainsi que d'un cabaretier.

En 1787, le projet d'embellissement de la ville dessiné par l'ingénieur Maury prévoit la création d'une place entre la porte et l'extrémité du port mais la Révolution marque l'arrêt de celui-ci. Le projet est relancé par le conseil municipal en 1835 et l'architecte-voyer Philippe Brunet-Debaines se voit confié sa réalisation. Marius Charier reprend la suite du programme suite au décès de Brunet-Debaines en 1838. En 1843, les travaux de construction de la place, des immeubles sur les anciennes vasières situées de part et d'autre du pont, et du canal souterrain de la Marle sont achevés. La place du Morbihan (future place Gambetta) remplace alors le pont Saint-Vincent. En 1976, lors de la réfection de la place, les arches subsistantes sont éventrées : les travaux de voirie de 2005 mettront à jour la présence d'une dernière arche encore en état.

Porte Michelet

Percée lors des travaux d'agrandissement de la fin du XIVe siècle, la porte Michelet se situe au nord-ouest de la porte de Gréguennic. Celle-ci disparaît lors de la construction du bastion de Haute-Folie à la fin du XVIe siècle.

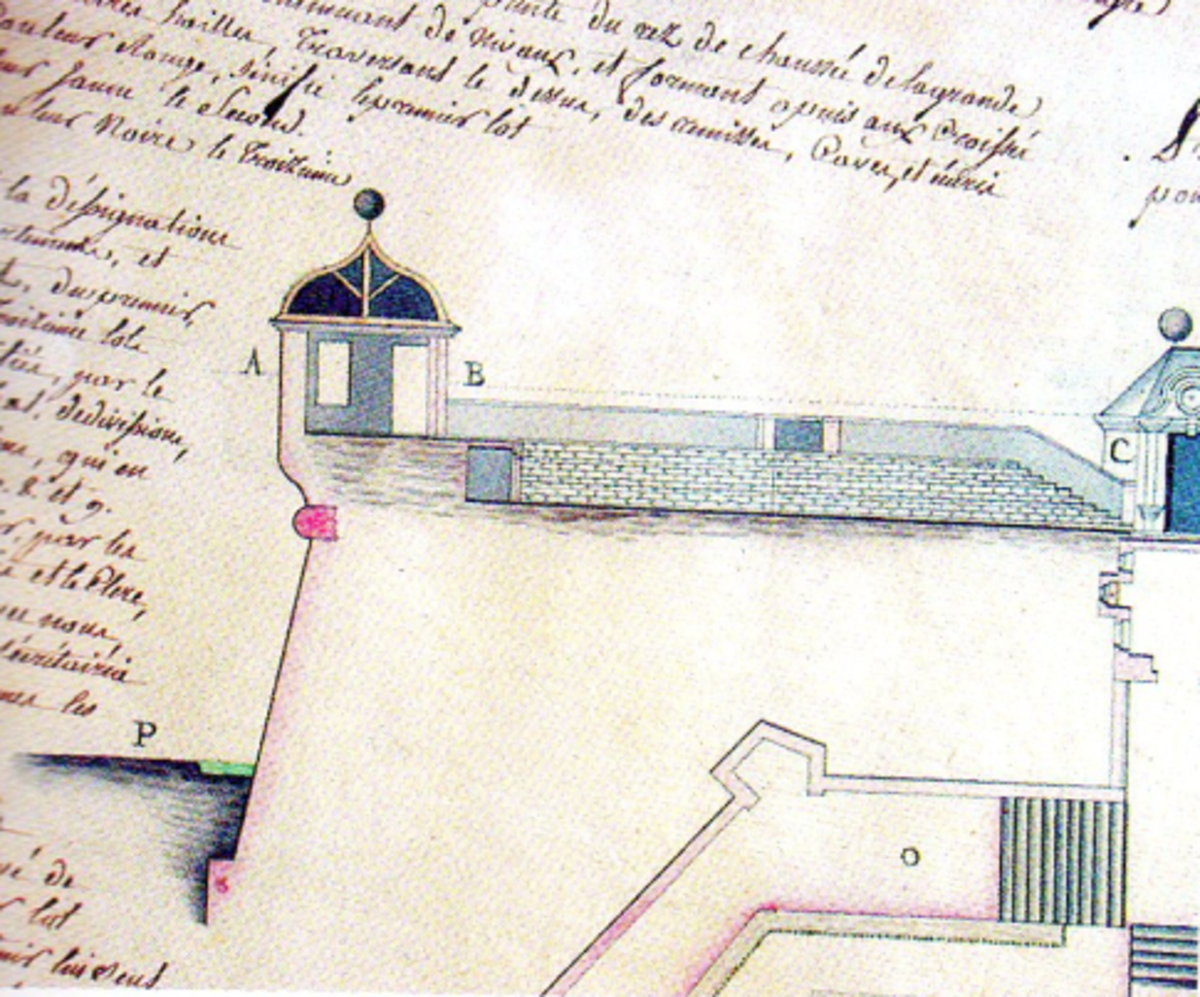

Bastion de Brozillay

Le bastion de Brozillay, ou bastion de Ker, le troisième des bastions construits sous la Ligue, présentait les mêmes caractéristiques techniques que celui de Gréguennic. Bâti en maçonnerie, c'est un « bastion creux doté d'une batterie basse et de casemates espacées sur la courtine. [...] À chaque angle de l'ouvrage, une échauguette sur consoles de mâchicoulis sert de poste de surveillance ».

Au XVIIIe siècle, comme ses voisins, il prend le nom de son propriétaire et devient le bastion de Bavalan, à l'arrière de l'hôtel du même nom. Entre 1870 et 1900, lors de l'ouverture de la rue Thiers, les courtines de la tour Saint-François au bastion de Haute-Folie y compris le bastion de Brozillay sont détruits.