Sel alimentaire - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Techniques de production

La fabrication et l'utilisation du sel sont l'une des industries chimiques les plus anciennes. Plusieurs sources de production sont possibles.

Le sel gemme

Le sel gemme est un dépôt de minerai contenant une grosse concentration de sel comestible. Ces gisements de sel ont été constitués par l'évaporation ancienne de lacs ou de mers intérieures. Ce type de dépôts est appelé évaporite. Chaque gisement a une composition particulière. On peut y trouver de la halite presque pure (NaCl), mais également de la sylvite (KCl) ou du gypse (CaSO4). Ces dépôts peuvent être extraits traditionnellement dans une mine ou par injection d'eau. L'eau injectée dissout le sel, et la solution de saumure peut être pompée à la surface où le sel est récolté.

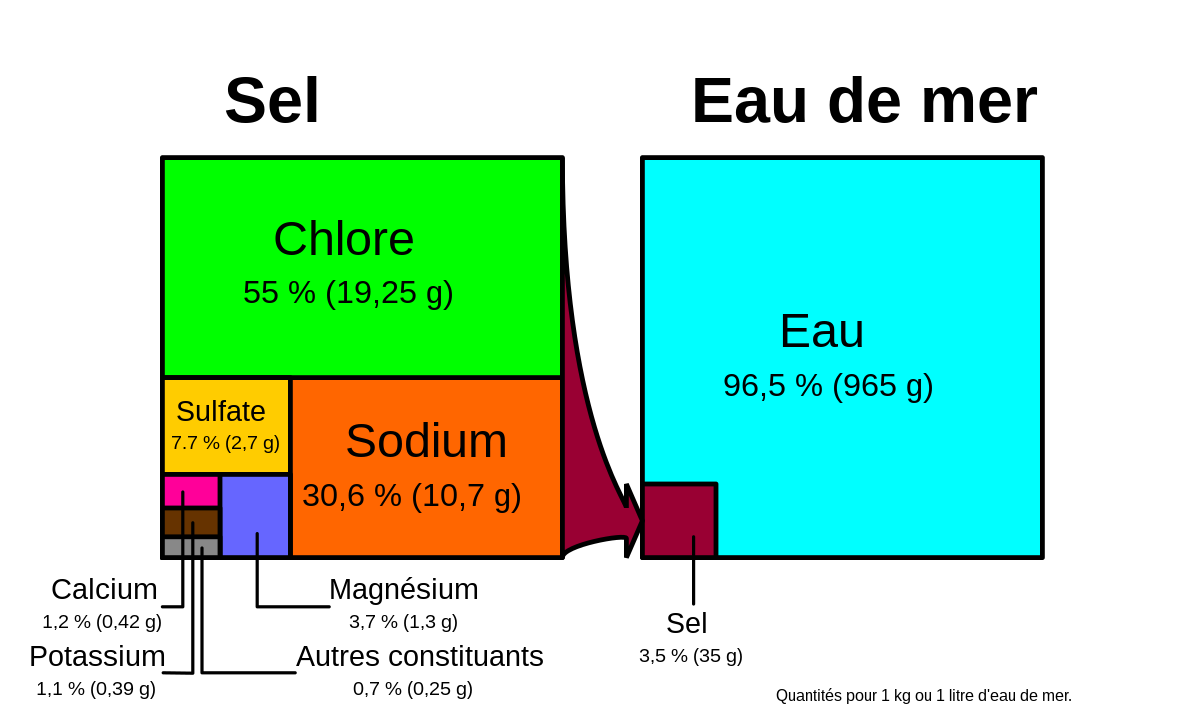

Le sel de mer

Du sel est également obtenu par évaporation de l'eau de mer, habituellement en bassins peu profonds chauffés par la lumière du soleil ; du sel ainsi obtenu s'est autrefois appelé le sel de compartiment, et s'appelle maintenant souvent sel de mer.

A noter que les changements climatiques pourraient affecter certains producteurs de sel de mer en raison de l'augmentation de la nébulosité et de la pluviométrie dans certaines régions. À titre d'exemple d'influence de la météorologie, l'été 2007 ayant été très pluvieux, les salines de l'île de Ré n'ont pu récolter que 50 tonnes de sel, soit 2 % de la production moyenne.

Autres

Le sel, d'origine marine, peut être extrait directement de la mer, via la saumure, c’est-à-dire d'eau marine évaporée et chargée en sel ou de gisements fossiles (gemme de sel).

- Le sel marin est récolté (cueilli) dans des marais salants, comme à Guérande, à Aigues Mortes ou à Salin-de-Giraud ou bien encore sur l'ile d'Oléron.

- Le sel fossile ou sel gemme est extrait des mines de sel, comme à Bex en Suisse, Varangéville en France, ou Wieliczka en Pologne.

L'évaporation de l'eau de la saumure peut-être naturelle ou provoquée par l'homme qui chauffe l'eau salée. C'est une activité que les Gaulois pratiquaient déjà sur plusieurs sites du nord-ouest de la France, 400 ans avant Jules César et qui dans ce cas a probablement contribué à la déforestation de ces régions. Ce sel est dit « sel ignigène ».

Typologie

Sel naturel

Le sel naturel n'est pas raffiné et contient encore tous ses minéraux naturels. Les sels naturels ont donc des propriétés gustatives et un aspect différent suivant la quantité de minéraux qu'ils contiennent. Ainsi, la fleur de sel ou le sel de mer récolté à la main ont une saveur unique qui change d'une région à une autre.

La fleur de sel ou le sel des marais salants ou le sel gemme non raffinés rentrent dans cette catégorie.

Le sel non raffiné de mer est plus sain car plus riche en magnésium (sous forme de chlorure de magnésium) ainsi qu'en oligo-éléments.

Cependant, les sels naturels peuvent ne pas contenir suffisamment d'iode pour empêcher les maladies dues à des insuffisance d'iode comme le goitre.

Sel raffiné

Le raffinage permet d'obtenir un sel de la couleur blanche jusqu'ici fréquemment préférée par le consommateur. Il est alors composé de NaCl pratiquement pur (99,9%), ceci au détriment de ses qualités alimentaires. Des adjuvants, anti-agglomérants et composés fluorés ou iodés, lui sont habituellement rajoutés.

Le sel du type raffiné reste le plus employé dans l'alimentation. Environ 7 % du sel raffiné est aussi utilisé comme additif, mais la plus grande partie est destinée aux usages industriels (fabrication du papier, réglage de la teinte des textiles et des tissus, production de savons et détergents). Le sel a une forte valeur marchande.

Aujourd'hui, la majeure partie du sel raffiné est préparée à partir du sel gemme extrait des mines de sel. Après que le sel brut a été remonté des mines, on le raffine pour l'épurer et pour faciliter son stockage. La purification comporte habituellement une phase de recristallisation. Durant cette phase, une solution de saumure est traitée avec des produits chimiques qui précipitent les impuretés (en grande partie des sels de magnésium et de calcium). Des étapes multiples d'évaporation permettent alors de rassembler les cristaux purs de chlorure de sodium, qui sont séchés au four ou en autoclave.

Des agents anti-agglomérants et de l'iodure de potassium sont généralement ajoutés au moment de la phase de séchage. Ces agents sont des produits chimiques hygroscopiques qui absorbent l'humidité évitant le colmatage des cristaux de sel. Les agents anti-agglomérants utilisés sont le phosphate, les carbonates de calcium ou de magnésium, les sels d'acide gras (sels acides), l'oxyde de magnésium, le bioxyde de silicium, l'aluminosilicate de sodium et le silicate tricalcique d'alumino-calcium. Des inquiétudes ont été soulevées concernant les effets toxiques possibles de l'aluminium dans les deux derniers composés, toutefois l'Union européenne et les États-Unis permettent leur utilisation en quantités limitées. Le sel de raffinage est alors prêt pour l'emballage et la distribution.

Sel de table

Le sel de table est un sel raffiné contenant à 95% ou plus du chlorure de sodium presque pur. Il contient habituellement des substances qui empêchent le colmatage des cristaux (des agents anti-agglomérants) comme le silicoaluminate de sodium (le nom commun est Tixolex) et une quantité infime de sucre inverti pour empêcher le sel de tourner en une couleur jaune une fois exposé à la lumière du soleil, et pour empêcher une perte d'iode par vaporisation. Il est habituel de mettre quelques grains de riz cru dans les salières pour absorber l'humidité quand les agents anti-agglomérants ne sont pas assez efficaces.

Le sel de table est principalement utilisé en cuisine et à table comme condiment, souvent associé au poivre. Le sel iodé de table a permis de réduire les insuffisances d'iode dans les pays où il est employé. L'iode est important pour empêcher la production insuffisante des hormones thyroïdiennes (hypothyroïdisme), qui peuvent causer le goitre, le crétinisme chez les enfants, et le myxœdème chez les adultes.

Le sel de table est maintenant employé partout dans le monde.

Définitions légales des sels alimentaires

France

Le sel de qualité alimentaire est un produit cristallin se composant principalement de chlorure de sodium, provenant de marais salants, de sel gemme ou de saumures provenant de la dissolution de sel gemme et répondant aux spécifications suivantes :

- chlorure de sodium : pas moins de 97 % de l'extrait sec, non compris les additifs ;

- cuivre : pas plus de 2 mg/kg ;

- plomb : pas plus de 2 mg/kg ;

- arsenic : pas plus de 0,5 mg/kg ;

- cadmium : pas plus de 0,5 mg/kg ;

- mercure : pas plus de 0,1 mg/kg.

En France, la dénomination de vente du sel de qualité alimentaire est « sel alimentaire », « sel de table » ou « sel de cuisine »

Pour celui provenant des marais salants, la dénomination devient « sel marin gris alimentaire », « sel marin gris de table » ou « sel marin gris de cuisine ».

Québec

Les sels de table du Québec sont composés différemment. Les ingrédients sont chlorure de sodium, thiosulfate de sodium, iodure de potassium et ferrocyanure de sodium. Parfois le terme chlorure de sodium est remplacé par le mot sel.