Synagogue de Baden-Baden (1899-1938) - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

L'après guerre

La communauté

En 1947, les forces d'occupation française ouvrent un petit oratoire au 2 Werderstrasse, mais ce lieu de prière ne sera pas utilisé pendant très longtemps, en l'absence de miniane (quorum de 10 hommes adultes pour faire un office).

Après la Seconde Guerre mondiale, en l'absence de fidèles, la communauté juive de Baden-Baden est officiellement rayée du registre des associations le 23 février 1951. Une petite communauté juive se recrée en 1956 qui fonctionnera jusqu'à nos jours, sauf pendant les années 1980/1990. Les offices ont d'abord lieu dans une salle mise à disposition par l'administration thermale.

De 53 membres en 1976, la communauté passe à 25 membres en 1992 pour remonter à 300 membres en 2002. L'oratoire sera re-inauguré en 1992.

Commémoration des exactions nazies

Le 25 novembre 1976, une pierre commémorative avec une dalle de la synagogue incrustée, est inaugurée au cimetière juif de Baden-Baden à Lichtental, à la mémoire des victimes juives du nazisme avec l'inscription : « Je pleurerais jour et nuit les morts de la fille de mon peuple! » (Livre de Jérémie 9-1).

Une autre pierre avec une plaque en bronze est déposée quelques années plus tard, sur la place à l'emplacement de la synagogue détruite. Sur la plaque est écrit: « Hier stand die Baden-Badener Synagoge. Zerstört durch Brandstiftung am 10. November 1938 » (Ici se trouvait la synagogue de Baden-Baden. Détruite par un incendie criminel le 10 novembre 1938).

En 1988, pour l'anniversaire des cinquante ans de la nuit de Cristal, la Deutsche Bundespost (poste allemande) émet un timbre commémoratif représentant la synagogue de Baden-Baden en flamme, gravé d'après une photo de l'époque.

Histoire de la synagogue

Premier lieu de prière

On ignore s'il y a eu des lieux de prière juifs à Baden-Baden du XVIe au XVIIIe siècle.

En 1866, le rabbin Leopold Schott du district de Bühl commence une collecte de fonds afin de payer la location d'un futur oratoire à Baden-Baden. Des fidèles de Karlsruhe et de Mannheim, ainsi que de nombreux curistes juifs font des donations, ce qui permet d'aménager une salle de prière dans une des ailes de l'hôtel Baldreit (15 Büttenenstrasse), devenu aujourd'hui le musée municipal. La cérémonie d'inauguration a lieu le 18 juillet 1867. Les autorités civiles et les représentants des autres religions assistent à cette inauguration ce qui est considéré comme un fait très important pour les Juifs, car jusqu'alors, tout oratoire ou synagogue avait été refusé. La location de la salle pendant six ans pour un coût d’environ 7 000 francs, le mobilier de l'oratoire, ainsi que les frais de l'inauguration sont pris totalement en charge par Benjamin Lévy de Strasbourg. Dans son discours lors de la cérémonie inaugurale, le rabbin Leopold Schott proclame que le nouvel oratoire va permettre « d'enseigner l'amour, de maintenir et de diffuser le patriotisme, la charité et l'amour de Dieu ».

La salle étant sur un seul niveau, les hommes s'assoient à droite et les femmes à gauche, ce que ne peuvent pas admettre certains religieux orthodoxes qui se plaignent dans les journaux de la communauté qu'ils sont obligés, lors des jours redoutables (entre Roch Hachana et Yom Kippour), de quitter la ville pour passer les fêtes dans une ville voisine où le lieu de culte est plus "conforme à notre sainte loi".

Construction de la synagogue

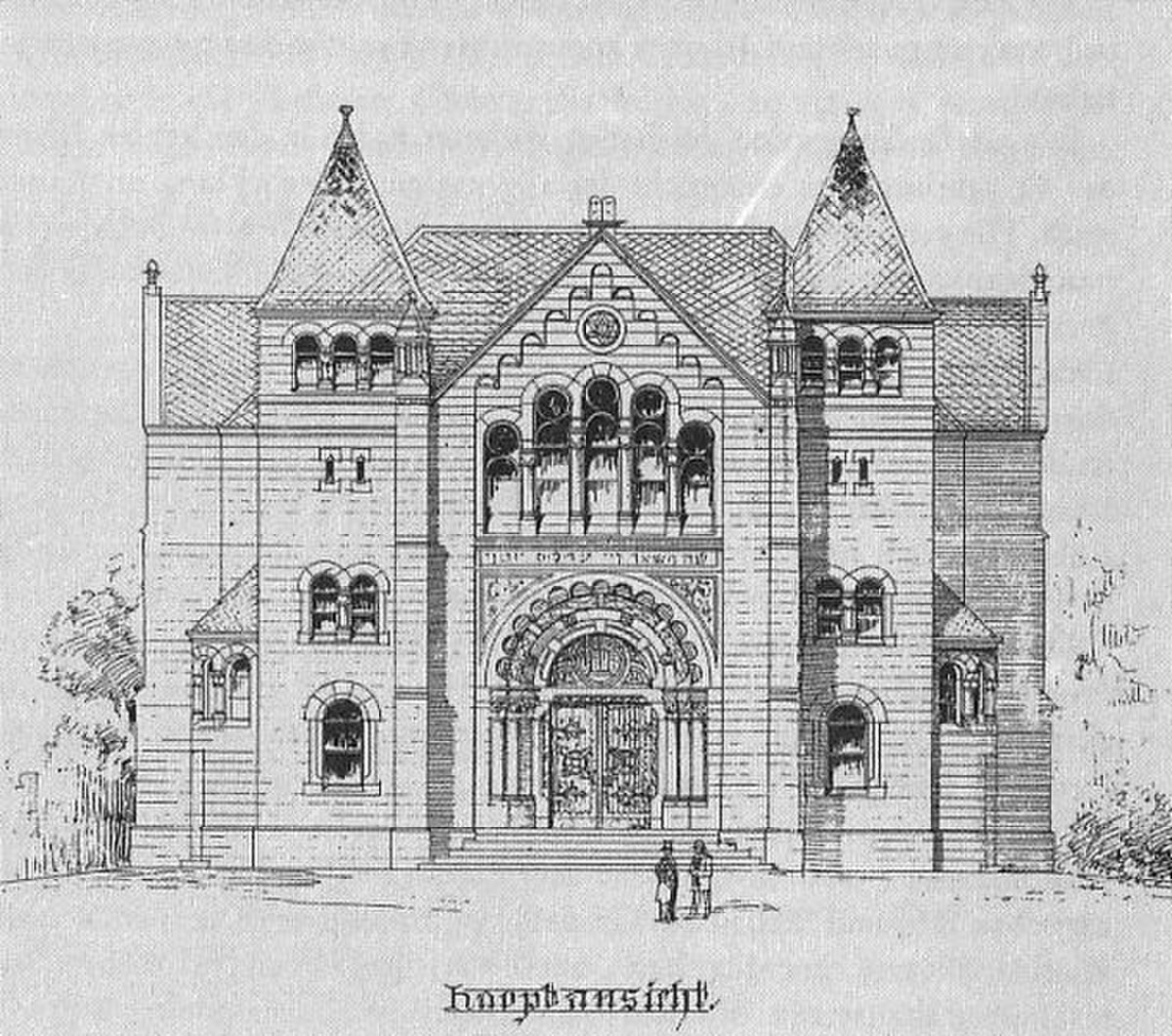

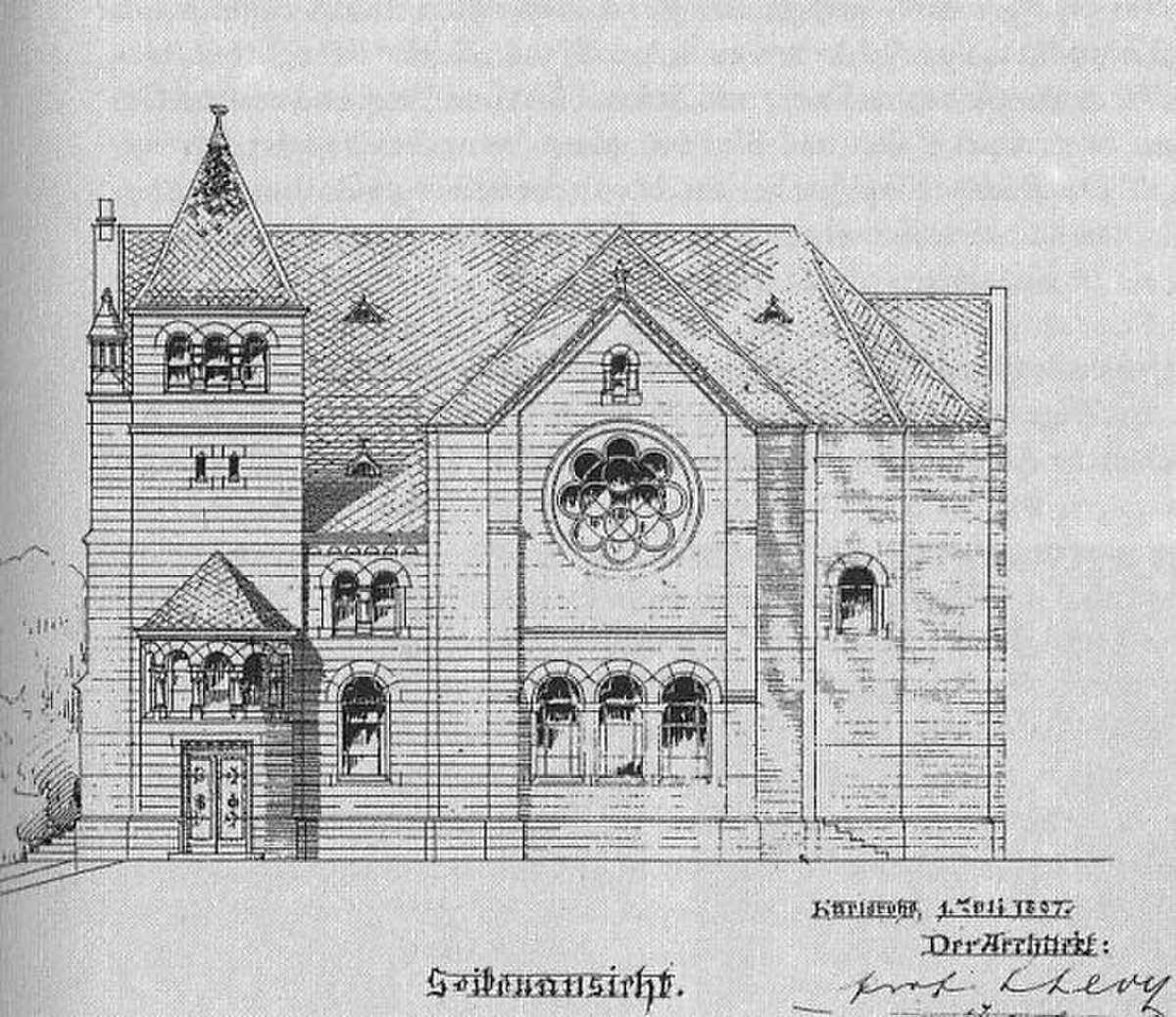

En raison de la forte croissance du nombre de familles juives habitant Baden-Baden où se rendant en cure dans la ville, la salle de prière située dans l'hôtel Baldreit se révèle trop petite dès le début des années 1880. Il faudra cependant plus de dix années pour envisager la construction d'une nouvelle synagogue. La communauté juive charge alors l'architecte juif Ludwig Levy, professeur à l'école du bâtiment de Karlsruhe de la réalisation des plans et de la maîtrise d'œuvre de la construction du bâtiment. Levy est renommé pour avoir déjà construit plusieurs synagogues dans des styles différents, entre autres celles de Kaiserlautern; de Pforzheim, de Strasbourg et de Luxembourg. Celle de Baden-Baden sera construite en style pur néoroman en grès blanc de la vallée de la Murg, à l'angle entre la Stephanienstrasse et la Scheibenstraße. Le grand-duc de Bade dit prendre un grand intérêt à la construction de cette nouvelle synagogue.

Le 20 juillet 1898 se déroule la cérémonie de la pose de la première pierre du bâtiment en présence du conseiller du gouvernement le Dr. Mayer, représentant le grand-duc, ainsi que des rabbins de Mannheim, Dr. Fürst, d'Offenbourg, Dr. Rawicz, de Karlsruhe, Dr. Appel, et du rabbin de Stuttgart, Dr. Stösser qui se trouvait à cette date faire une cure dans la ville. Le Dr. Julius Mayer, rabbin de Bühl, à laquelle est rattachée la communauté de Baden, prononce un discours dans lequel il relate l'histoire de la communauté de Baden, avant de frapper symboliquement la première pierre de trois coups de marteau. Le soir, un banquet est offert par la communauté juive aux nombreux invités.

Le 2 février 1899, le grand-duc de Bade, lors de son séjour dans la ville, visite le chantier de la synagogue et se fait remettre une copie du document qui a été muré dans la première pierre.

La presse locale fait remarquer avec beaucoup de bienveillance que la synagogue a l'air d'une église romane avec ses arcades, son plan cruciforme, avec son transept et ses deux tours d'escaliers, surmontées d'un toit en pointe. Le Tagblatt Baden écrit le 18 août 1899: « Le professeur Levy a eu l'heureuse idée, pour réaliser la synagogue locale, de ne pas choisir le style exotique mauresque traditionnel pour ce genre de construction, mais un style lapidaire, originaire d'Allemagne, comme les grandes cathédrales impériales telles que celles de Spire, Worms ou Mayence ».

Le 16 août 1899 a lieu l'inauguration officielle de la synagogue en présence du conseiller privé du grand-duc, Dr. Haape, de très nombreux conseillers municipaux avec à leur tête le maire de la ville, des représentants des diverses institutions civiles et religieuses et un très nombreux public. Le grand-duc a fait parvenir un télégramme de remerciements. La synagogue est décorée de drapeaux allemands et de Bade. La place en face de l'édifice a été transformée en jardin avec de nombreuses plantes. Lors de son sermon, le rabbin Dr Mayer de Bühl, rappelle l'attachement de la communauté juive à l'Allemagne. Il profite des festivités de l'inauguration pour, au nom de la communauté, « prêter allégeance à sa Majesté l'Empereur et à l'Empire, au prince héritier et à la Patrie et renouveler le vœu de sacrifice du sang et de l'argent quand la patrie l'exigera ». Ludwig Levy, l'architecte, remet alors les clefs du bâtiment à Julius Mayer, président de la communauté juive qui le remercie pour le beau bâtiment. Le soir, un gala de fête suivi d'un bal est organisé et des toasts sont portés en l'honneur du grand-duc, de la grande-duchesse et de toute la maison du grand-duc.

En dépit du style architectural de la synagogue, montrant un degré d'assimilation de la communauté juive, le culte est célébré selon le rite orthodoxe afin de pouvoir accueillir les curistes orthodoxes. Contrairement à de nombreuses synagogues ouvertes à cette même période, il a fallu renoncer à l'orgue et à l'harmonium, ainsi qu'au chœur de femmes. Uniquement pour les grandes fêtes, le chantre se fait accompagner d'un chœur de jeunes hommes. Les femmes s'assoient séparément dans les galeries du premier étage qui leur sont réservées et que l'on atteint par les escaliers situés dans les deux tours latérales.

Le centre communautaire se situe à côté de la synagogue.

Destruction de la synagogue

Le pogrom de la nuit de Cristal, commence, dès 3 heures du matin le 10 novembre 1938, par l'occupation et la fouille de la synagogue à la "recherche d'armes". Il est réalisé dans un premier temps par la SS locale avec l'aide de la police, mais très vite une partie de la population se joindra à eux. A 8 heures, la Gestapo emporte les objets de culte; puis les 80 hommes juifs arrêtés brutalement chez eux, emmenés au poste de police dans la Gernsbacher Strasse, sont ensuite conduits en colonne par deux vers la synagogue au travers d'une foule vociférante. Après une marche de deux heures sous les insultes et les coups, ils arrivent vers midi à la synagogue. Dans la synagogue, ils sont forcés de se découvrir et d'entendre les diatribes des officiers SS, puis Arthur Flehinger, juif, ancien professeur de lycée, est obligé de lire à haute voix Mein Kampf, avant d'être battu et remplacé par un autre. Puis les prisonniers sont obligés de chanter l'hymne nazi, le Horst-Wessel-Lied. Avant de les embarquer dans un train vers le camp de concentration de Dachau, les SS les obligent à souiller la synagogue.

A 14 heures, une fois les Juifs partis, les SS, aidés de membres de la Gestapo, apportent des bidons d'essence et mettent le feu à la synagogue. Les objets de culte, principalement en argent, avaient dès le matin été récupérés par la Gestapo. La synagogue va brûler complètement. Dans les semaines suivantes, elle va être entièrement rasée. Le coût de la démolition et de l'évacuation des gravats se chiffre à 9 000 Reichsmarks, que doit payer la communauté juive. Cette somme sera finalement compensée par la vente du terrain qui se monte à 1 000 Reichsmarks.

Le terrain de la synagogue reste non construit après 1945 et sert de parc puis de parking.