Ziggourat - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Caractéristiques architecturales de la ziggurat

Forme et dimensions

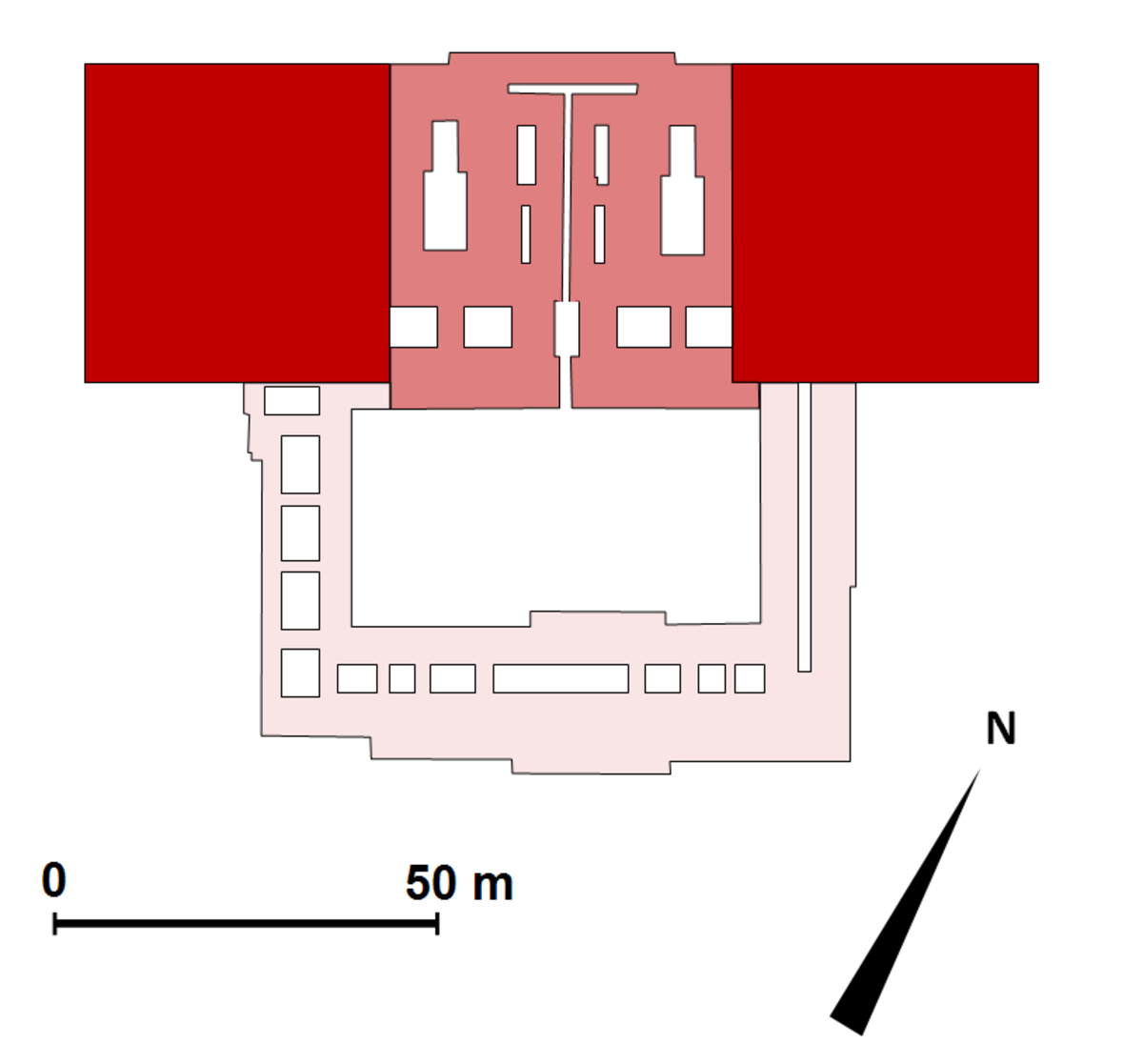

D'après les relevés des fouilles archéologiques (qui n'ont généralement pu bien mettre au jour que la base des édifices), il apparaît que les ziggurats sont des bâtiments de base carrée ou rectangulaire, orientés dans des directions diverses. Ces bases ont des dimensions variables. Au nord, elles sont carrées, tandis qu'au sud la majorité a une base rectangulaire, et une minorité carrée. Les plus petites ont des côtés d'une trentaine de mètres : 31,50 x 19 m à Tell Rimah, 36,60 x 35 pour les ziggurats jumelles d'Anu et d'Adad à Assur, 31 x 31 m à Kar-Tukulti-Ninurta, 37 x 30 m à Sipparetc. La plus vaste est celle de Chogha Zanbil, avec 105,20 m de côté, tandis que celle de Babylone dans son état final a une base d'environ 91 m de côté. Ces deux-là sont de loin les plus vastes connues. Entre ces extrêmes, on trouve des ziggurats ayant une base dont les côtés varient entre 40 et 60 mètres généralement : 43,10 x 43,10 m à Khorsabad, 51 x 51 mètres à Kalkhu, 60 x 60 mètres pour la ziggurat d'Assur dans la ville du même nom, 43,50 x 40,30 à Larsa, 56 x 52 m à l'Eanna d'Uruk, 57 x 39,40 m à Nippur, 61,80 x 36,50 mètres à Eridu, 62,50 x 43 m à Ur, et jusqu'à 67,60 x 69 mètres à Dur-Kurigalzu.

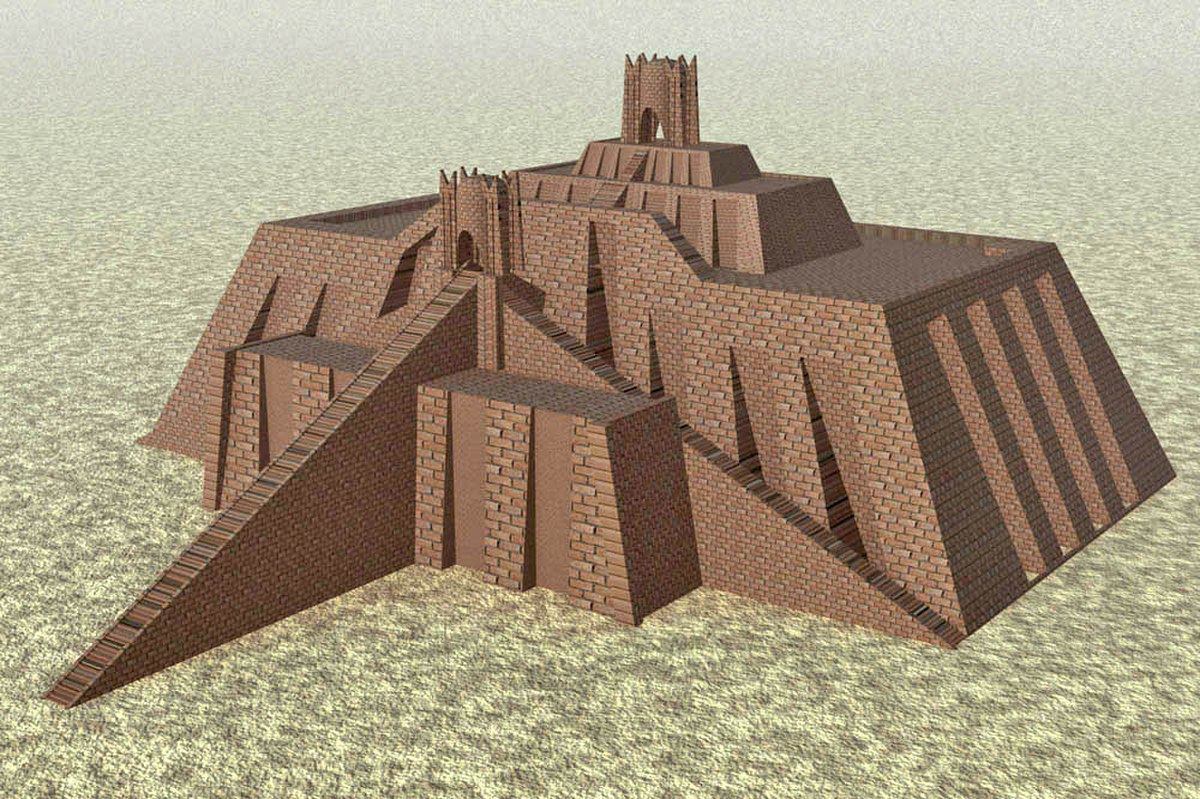

L'accès vers les niveaux supérieurs des ziggurats se faisait par des escaliers. Dans le sud mésopotamien, les bases de ceux-ci apparaissent : un escalier principal est perpendiculaire à l'édifice, et il est encadré par deux autres escaliers plaqués contre le monument et parallèles au mur. Comme les étages supérieurs ne sont pas conservés, on ne sait généralement pas si l'accès au temple haut se faisait par l'escalier central prolongé ou bien par d'autres rampes internes. Les ziggurats assyriennes n'ont pas laissé de traces d'escaliers. Plusieurs théories ont été proposées pour retrouver la façon dont on avait accès aux niveaux supérieurs. Il est possible que le premier étage soit desservi par un escalier dont la base se trouve dans le temple qui est souvent accolé à la ziggurat en haute Mésopotamie (c'est apparemment le cas à Tell Rimah, et probable pour les ziggurats jumelles d'Assur). La ziggurat de Chogha Zanbil, la mieux conservée, est un cas original, puisqu'on montait au second étage par quatre escaliers internes voûtés partant à la perpendiculaire de l'édifice, situés au milieu de chacun des côtés du premier étage. L'accès aux autres étages devait se faire par d'autres escaliers internes.

Le nombre d'étages que comportaient les ziggurats est souvent débattu. Il y en avait trois sur les premières construites au temps d'Ur-Nammu, quatre à celle de Chogha Zanbil, sans compter le temple haut. La ziggurat de Babylone en comportait sept, en y incluant le temple haut, ce qui semble être le maximum et également un nombre à valeur symbolique forte. Pour les autres, on est souvent dans le doute. On ne peut donc pas savoir quelle était la hauteur atteinte par ces édifices, mais juste l'estimer. Les ruines de celle de Dur-Kurigalzu atteignent encore 57 mètres de haut, et on pense qu'elles auraient pu s'élever à l'origine à près de 70 mètres, cet édifice étant l'une des plus vastes ziggurats. À Borsippa les ruines s'élevaient au moment des fouilles à 47 mètres, à Kalkhu sur 45 mètres, et à Chogha Zanbil elles font encore 25 mètres de haut et pourraient avoir atteint plus de 50 mètres à l'origine. Celle de Babylone aurait eu une hauteur de 90 mètres si on se fie à la Tablette de l'Esagil, document comprenant la description des dimensions de l'édifice. Mais la fiabilité de ce texte est remise en cause, étant donné qu'il semble plus donner des chiffres symboliques car son but est d'expliquer la fonction cosmologique de l'édifice et pas forcément de le décrire tel qu'il est réellement. Ce qui explique pourquoi la hauteur de la ziggurat de Babylone est discutée, et était probablement moins élevée. De même, une tablette scolaire d'époque récente nous montrant un plan d'élévation d'une ziggurat à sept étages avec leurs dimensions, est sans doute un exercice abstrait représentant une ziggurat idéalisée.

Le dernier étage des ziggurats comprenait probablement un temple, le plus souvent appelé gigunû, ou kukunnum en Élam, et dans le cas de celle de Babylone on trouve šahuru ou rarement bīt ziqrat (« temple (litt. maison) de la ziggurat »). Tous ont disparu, et à côté de quelques représentations de diverses ziggurats dont on dispose, le moyen d'avoir des informations sur ces édifices est essentiellement de se reporter aux informations relatives à la ziggurat de Babylone au Ier millénaire. Elles sont contenues dans des textes babyloniens, dans la description d'Hérodote, ainsi que par une stèle récemment redécouverte sur laquelle elle est représentée la ziggurat avec le temple haut, et qui donne également le plan de ce dernier édifice. Selon la Tablette de l'Esagil, ce temple mesurait 25 x 24 mètres, et aurait atteint 15 mètres de hauteur. On y accédait par des portes situées sur chacun de ses côtés, qui donnaient accès à six cellae disposées autour d'une cour centrale couverte. Il fut bâti avec des poutres de cèdre, ses murs extérieurs étaient recouverts de briques à glaçure bleue. Hérodote dit qu'on n'y trouvait pas de statues. On y trouvait au moins le riche mobilier des dieux, comme dans un temple normal. Une image de la ziggurat de Suse sculptée sur un bas-relief de Ninive montre que le temple supérieur était décoré par deux paires de cornes de cuivre sur au moins un de ses côtés, symbolisant peut-être la divinité comme les tiares à cornes dont étaient coiffées les divinités mésopotamiennes

Matériaux et techniques de construction

Les ziggurats sont bâties dans le matériau de construction fétiche de la civilisation mésopotamienne : la brique d'argile. La pierre est uniquement utilisée là où elle est disponible, en Assyrie, pour construire les soubassements de ces édifices. La brique d'argile peut être rectangulaire ou carrée, disposée de chant ou à plat, suivant différents types d'appareil (en boutisse ou en panneresse). Le noyau central des ziggurats était constitué de briques crues, la grande majorité des briques ayant servi à leur construction. Il était généralement encadré d'un coffrage de briques cuites, bien plus solides et moins perméables à l'eau. Ce coffrage est large d'environ 1,50 mètres pour les ziggurats de la période d'Ur III, mais atteint 15 mètres dans celle de Babylone durant son état final. Les escaliers et les sols des étages sont généralement faits en briques cuites eux aussi. Des briques glaçurées ont pu être utilisées pour certains temples supérieurs comme il a été vu précédemment. Les murs avaient généralement un décor extérieur de pilastres et de redans, et avaient une forme légèrement courbée pour pallier les effets de la perspective (entasis). Rien n'indique qu'ils aient été peints dans une couleur, comme l'a prétendu Victor Place lorsqu'il a analysé la ziggurat de Khorsabad.

La masse que constituait l'ensemble des millions de briques agglomérées dans une ziggurat posait différents problèmes physiques : des pesées, des poussées, des tassements, des glissements latéraux, en plus de problèmes d'infiltration ou d'écoulements d'eau. Les bâtisseurs mésopotamiens avaient donc mis en œuvre différents procédés pour assurer la durabilité de ces édifices. Du bitume était employé pour imperméabiliser la base des ziggurats. L'eau de pluie ruisselant sur les étages supérieurs était évacuée par des « drains-gouttières » en brique crue. Des couches de roseaux disposées à intervalles réguliers entre les briques, constituaient un chaînage évitant le glissement des briques. Certaines ziggurats (Uruk, Borsippa, Dur-Kurigalzu) comprenaient en plus un ancrage de cordes de roseaux tressées courant sur toute leur longueur. Des poutres de bois disposées dans le massif de briques pouvaient également constituer un chaînage ou une armature. On laissait également de petits tunnels dans la ziggurat, sans doute pour permettre l'assèchement du massif de briques, ou bien pour compenser la variation de taille de ces briques suivant la chaleur ou l'humidité. Les constructeurs de la ziggurat de Tell Rimah ont employé des techniques différentes, sans doute dans le même but : un espace de 90 cm sépare le cœur de l'édifice des murs extérieurs, et une chambre centrale voûtée, vide et inaccessible, a été laissée à l'intérieur de la ziggurat. On trouve ce même procédé dans d'autres ziggurats assyriennes, comme à Kalkhu.

La ziggurat dans l'espace et le paysage urbains

Comme les principaux monuments construits par les Anciens mésopotamiens, la ziggurat est localisée dans une ville. Elle fait généralement partie du quartier central de la cité, où se trouvent ses principaux édifices politiques et religieux. Plus précisément, elle se situe souvent dans un véritable « quartier sacré », à proximité du temple principal de la divinité tutélaire de la cité et des résidences des principaux officiants du temple. Le tout forme un véritable ensemble, avec des magasins, cuisines, et services administratifs. Les ziggurats se trouvent à proximité du temple qui leur est généralement associé, dans un espace isolé du reste de la ville par une enceinte délimitant un périmètre sacré, auquel seul le personnel cultuel avait habituellement accès. Il ne s'agit donc pas d'édifices ouverts. À Ur, cette enceinte clôt un espace de 140 x 135 m bâti sur une terrasse artificielle, tandis qu'à Babylone, la ziggurat a la particularité de disposer de sa propre enceinte de 400 mètres de côté, au nord de celle de son temple bas dont elle est donc séparée. Le cas des deux ziggurats jumelles du temple double d'Anu et d'Adad à Assur, comprises dans une seule enceinte intérieure et jouxtant deux temples bas jumeaux, sont un autre cas original. Mais il semble que plusieurs villes aient disposé de plus d'une ziggurat, si l'on se fie aux Listes de ziggurats évoquées précédemment. Les ziggurats élamites sont également situées dans un quartier sacré, qui serait nommé (en élamite) kizzum à Suse et siyan-kuk à Chogha Zanbil, entouré d'une enceinte, le premier contenant peut-être un bosquet sacré (husa).

Par sa masse et son élévation, et malgré son isolement dans une enceinte, la ziggurat devait dominer la ville dans laquelle elle était bâtie. En basse Mésopotamie, le relief plat devait la rendre visible à des kilomètres. En haute Mésopotamie, où le relief est plus irrégulier, la ziggurat est bâtie sur les sortes d'acropoles qui constituent le quartier principal des grandes villes, associant palais et temples. Elle surplombait donc le reste des constructions, a fortiori quand elle était située près du rebord de la colline, comme à Kalkhu et Assur (pour la ziggurat principale). Les ziggurats étaient donc des éléments marquants du paysage urbain des grandes capitales et villes sacrées de Mésopotamie. Encore aujourd'hui, les ruines des ziggurats qui sont relativement bien conservées dominent les sites où elles se trouvent.