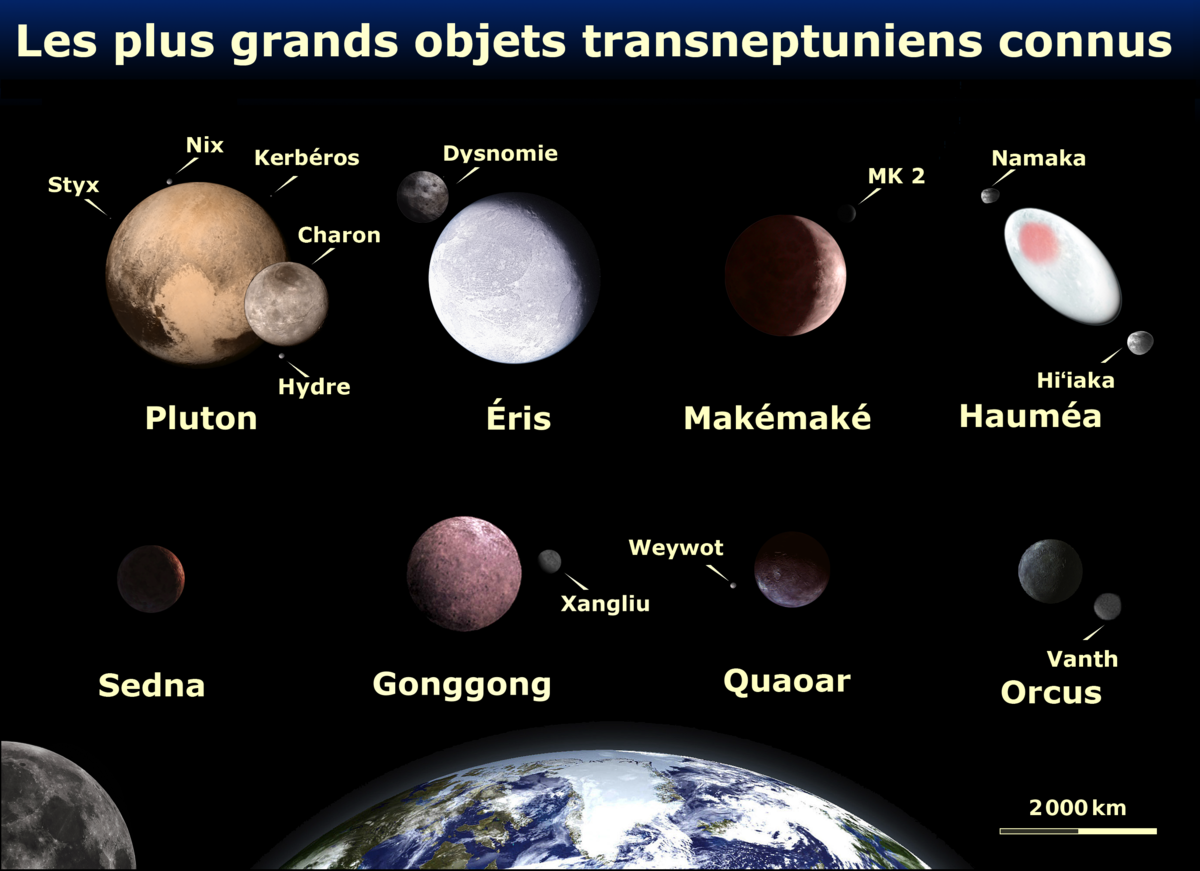

(136199) Éris - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

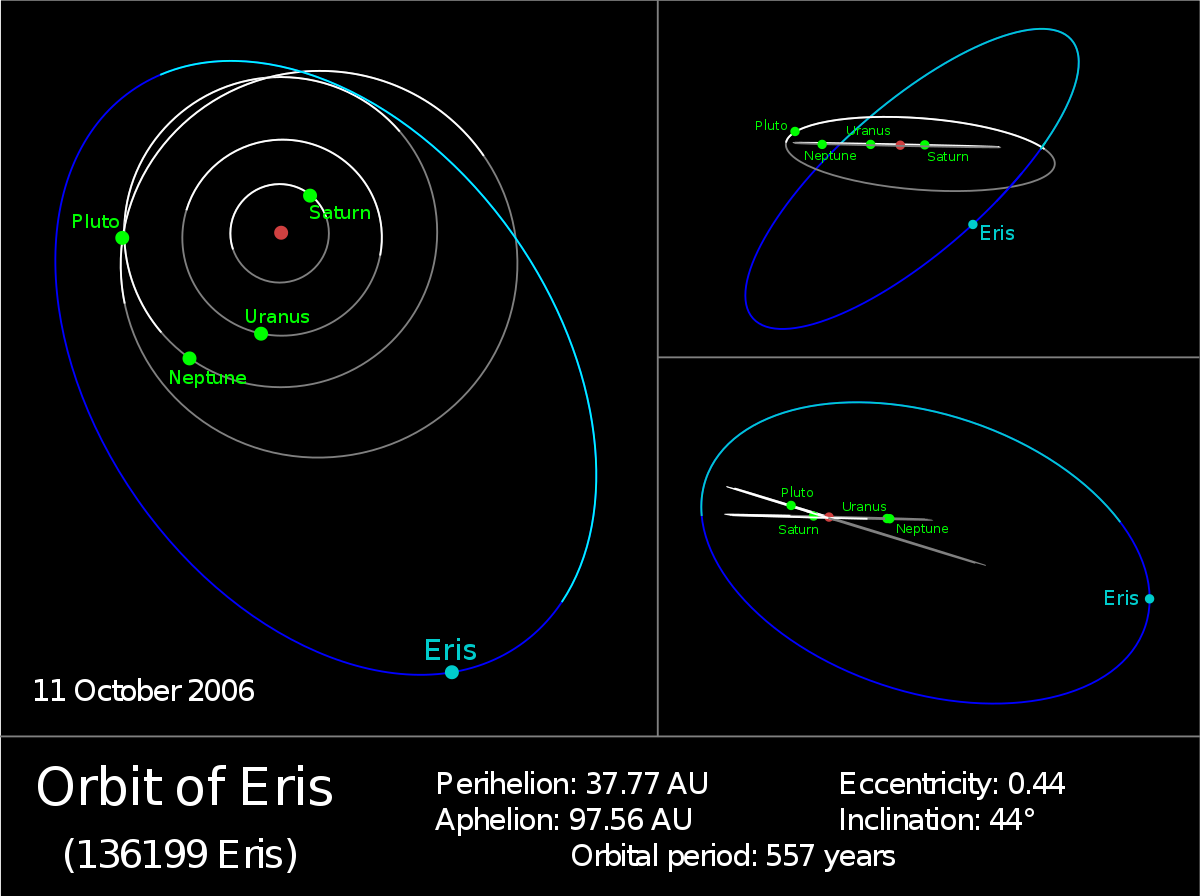

Orbite

L'orbite d'Éris est fortement excentrique et l'amène à 37,78 UA du Soleil à son périhélie et à 97,56 UA à son aphélie. Elle est également très inclinée par rapport à l'écliptique (environ 45 °) ; sa période orbitale est de 557,4 a.

Éris est actuellement située à 97 UA du Soleil, presque à son aphélie et, mis à part quelques comètes à longue période, est actuellement l'objet le plus éloigné que l'on connaisse dans le système solaire. Cependant, avec un demi-grand axe de 67,669 UA, ce n'est pas l'objet non cométaire dont le périhélie est le plus lointain, ni l'objet non cométaire possédant la révolution la plus longue. Ce « privilège », restant dans l'état actuel de nos découvertes la propriété de 2000 OO67. On connait en 2007 une quarantaine d'objets transneptuniens qui sont actuellement plus proches du Soleil qu'Éris mais possèdent un demi-grand axe plus grand, comme Sedna, 2000 CR105 ou 1996 TL66. Éris devrait atteindre son prochain périhélie le 6 mars 2258.

Le périhélie d'Éris, à environ 37,8 UA, la met à l'abri de l'influence de Neptune (situé à 30 UA du Soleil). Par comparaison, Pluton et les autres plutinos suivent une orbite moins excentrique et inclinée et liée à Neptune par résonance orbitale. Du fait de cette orbite, Éris est probablement un objet épars. Ces objets auraient été formés dans la ceinture de Kuiper et éparpillés par Neptune alors que le système solaire se formait. Bien que sa forte inclinaison soit atypique parmi les objets épars connus, les modèles suggèrent que les objets originellement situé sur le bord interne de la ceinture de Kuiper furent éparpillés sur des orbites plus inclinées que les objets de la ceinture externe.

Caractéristiques physiques

Masse et dimensions

Le diamètre d'Éris a été évalué à 2 400 km à l'aide d'images prises par le télescope spatial Hubble. La luminosité d'un objet dépend à la fois de sa taille et de son albédo. À 97 ua de distance, un objet possédant un diamètre de 3 000 km aurait un diamètre angulaire de 40 milliarcsecondes ce qui est mesurable par Hubble grâce à des techniques de traitement d'image sophistiquées.

Selon Hubble, Éris n'est que 4 % plus grand que Pluton, avec un diamètre de 2 397 ± 100 km (Pluton mesure 2 306 km de diamètre). Son albédo serait de 0,86, ce qui en ferait l'objet le plus brillant du système solaire après Encelade, le satellite de Saturne. Son albédo élevé pourrait être causé par sa surface glacée, réalimentée par les fluctuations de température selon que l'orbite excentrique d'Éris l'amène plus ou moins près du Soleil.

En 2007, une série d'observations des plus gros transneptuniens par le télescope spatial Spitzer a donné à Éris un diamètre égal à 2 600 (+400 -200) km. Selon ces données, l'estimation de Hubble est la plus basse possible et le diamètre d'Éris dépasserait probablement celui de Pluton de 13 %, peut-être même jusqu'à 30%.

Des observations antérieures, basées sur le rayonnement thermique d'Éris à la longueur d'onde de 1,2 mm, où la luminosité de l'objet ne dépend que de sa température et de sa superficie, indiquent un diamètre de 3 000 (+270 -100) km, soit un tiers plus grand que Pluton. Si l'objet tourne rapidement sur lui-même, distribuant sa chaleur plus efficacement et résultant en une température de 23 à 24 K (-250 à -249 °C), le diamètre serait dans la partie haute de cette fourchette (vers 3 090 km) ; s'il tourne lentement, la surface visible serait plus chaude (environ 27 K, soit -246 °C) et son diamètre serait dans la fourchette basse (2 860 km, impliquant un albédo de 0,6 similaire à celui de Pluton, cohérent avec sa signature spectrale).

L'incohérence apparente entre les résultats du télescope Hubble (2 400 ± 100 km) et ceux de l'institut de radioastronomie millimétrique ci-dessus (3 000 ± 370 km) n'est pas expliquée. Michael Brown l'explique par une magnitude absolue légèrement inférieure que celle supposée par Bertoldi (−1,12 ± 0,01 contre −1,16 ± 0,1, soit presque 100 km de différence sur le diamètre). Selon l'institut Max-Planck de radioastronomie, le rapport entre l'albédo bolométrique (représentant l'énergie réfléchie totale et utilisée dans la méthode thermique) et l'albédo géométrique (représentant la réflexion dans une longueur d'onde visible et utilisée avec Hubble) n'est pas connue avec précision ; en elle-même, cette incertitude pourrait expliquer l'écart mesuré.

La masse d'Éris est environ 27 % plus grande que celle de Pluton (sur la base de la période de sa lune Dysnomie, 15,774 jours).

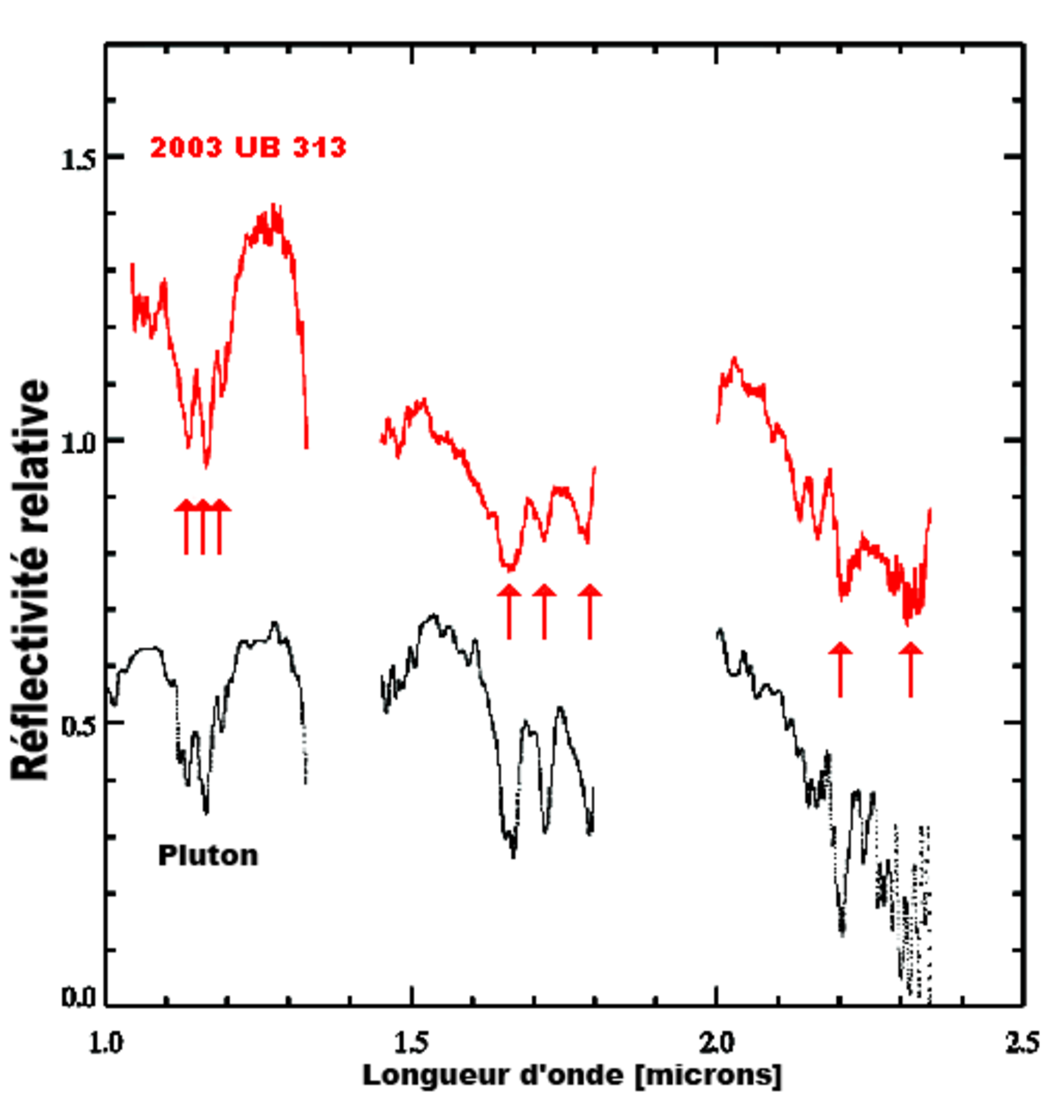

Surface et atmosphère

Éris a été observée spectroscopiquement par le télescope de 8 mètres Gemini North à Hawaii le 25 janvier 2005. L'analyse infrarouge de l'objet a révélé la présence de glace de méthane, indiquant que la surface d'Éris semble être similaire à celle de Pluton. Il s'agit du troisième objet transneptunien sur lequel du méthane est détecté, après Pluton et sa lune Charon (Triton, le satellite de Neptune, semble être d'origine similaire aux objets de la ceinture de Kuiper et possède également du méthane à sa surface).

Cependant, à la différence de Pluton et Triton, Éris semble être de couleur grise. La couleur rougeâtre de Pluton est probablement due à des dépôts de tholin sur sa surface, assombrissant celle-ci et augmentant sa température et donc l'évaporation des dépôts de méthane. En comparaison, Éris se situe assez loin du Soleil pour que le méthane se condense sur sa surface même là où son albedo est faible. Cette condensation uniforme sur toute la surface recouvrirait les dépôts de tholine rouge.

Du fait de son orbite, la température de surface d'Éris varie entre 30 et 56 K (-243 °C et -217 °C). Le méthane étant très volatil, sa présence indique qu'Éris a toujours demeuré dans une région lointaine du système solaire où la température est suffisamment froide (-243 °C) ou qu'il possède une source interne de méthane pour compenser la perte de gaz hors de son atmosphère. Ces observations contrastent avec celles d'un autre objet de la ceinture de Kuiper, Haumea, qui possède de la glace d'eau mais pas de méthane.