Antoni Gaudí - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Son œuvre

Premières œuvres

L'étape orientaliste

La période néo-gothique

L'étape naturaliste

L'étape finale : apogée de son style.

Le style de Gaudí

Gaudí et le "Modernismo"

La trajectoire professionnelle du génial architecte eut une évolution sui generis, en raison de sa recherche constante dans le domaine de la structure mécanique de ses œuvres. A ses débuts, Gaudí reçut une certaine influence de l'art oriental (Inde, Perse, Japon), par l'étude des théoriciens de l'architecture historiciste, Walter Peter, John Ruskin et William Morris. On voit ce courant orientalisant dans des œuvres comme le Capricho de Comillas, le Palais Güell, les Pavillons Güell et la Casa Vicens. Plus tard, il suivit le courant néogothique, à la mode du moment, respectant les avis de l'architecte français Viollet-le-Duc. On perçoit ce courant dans le Colegio de las Teresianas, le Palais épiscopal d'Astorga, la Casa Botines et la Casa Bellesguard, de même que dans la crypte et l'abside de la Sagrada Família. Finalement, la trajectoire de Gaudí aboutit à son étape la plus personnelle, avec un style naturaliste, individuel, organique, qui trouve son inspiration dans la nature; c'est dans ce style qu'il réalisa ses œuvres majeures.

Durant sa période étudiante, Gaudí eut l'occasion de contempler une collection de photographies que l'École d'Architecture possédait, sur l'Égypte, l'Inde, l'art persan, maya, chinois et japonais, de même que sur les monuments islamiques espagnols, qui le marquèrent profondément, inspirant nombre de ses œuvres. De même, il étudia avec soin le livre Plans, elevations, sections and details of the Alhambra, de Owen Jones, ouvrage qui appartenait à la bibliothèque de l'École (Gijs van Hensbergen, Antoni Gaudí, p. 114). Aux arts nasride et mudéjar, il emprunta de nombreuses solutions structurales et ornementales qu'il appliqua à ses œuvres, avec des variantes et une certaine liberté de style. Un aspect marquant que Gaudí emprunte aux arts islamiques est celui de l'espace indéfini, la conception de l'espace sans limites structurées; un espace qui acquiert un sens séquentiel, fragmenté, à travers des petites cloisons ou des ouvertures translucides, qui créent la séparation sans les barrières compactes qui délimiteraient un espace uniformément fermé.

Mais à n'en pas douter, le style qui influença le plus Gaudí fut l'art gothique qui, à la fin du XIXe siècle, connaissait un grand mouvement de renaissance, grâce surtout à l'œuvre théorique et restauratrice de Viollet-le-Duc. L'architecte français soutenait qu'il fallait étudier les styles du passé et les adapter au présent sous une forme rationnelle, en tenant compte de la raison tant structurale qu'ornementale. Cependant, pour Gaudí, le gothique était "imparfait", car malgré l'efficacité de certaines de ses solutions structurales, c'est un art qu'il fallait "perfectionner". Selon ses propres termes:

« "L'art gothique est imparfait; il n'en est qu'à la moitié de la solution; c'est le style du compas, de la formule de la répétition industrielle. Sa stabilité se base sur l'étaiement permanent par les contreforts; c'est un corps défectueux qui se soutient par des béquilles.(...) La preuve que les œuvres gothiques sont d'une plastique déficiente, c'est qu'elles produisent la plus grande émotion quand elles sont mutilées, couvertes de lierre, et illuminées par la lune" ».

Après ces influences initiales, Gaudí aboutit au "Modernismo" (Art nouveau catalan) dans sa période de plein épanouissement, dans les années charnières entre le XIXe et le XXe siècle. A ses débuts, le Modernismo trouve son inspiration dans l'architecture historiciste, car pour les artistes modernistes, le retour au passé est une réaction contre les formes industrielles imposées par les nouveaux progrès technologiques produits par la Révolution industrielle. L'utilisation des styles du passé prétend représenter une régénération morale qui permette à la nouvelle classe dirigeante, la bourgeoisie, de s'identifier avec des valeurs qu'elle reconnaît comme ses racines culturelles. Ainsi, la résurgence de la culture catalane, dans la deuxième moitié du XIXe siècle (la Renaixença) conduit à adopter les formes gothiques comme style "national" de la Catalogne, avec la prétention de conjuguer nationalisme et cosmopolitisme, de s'intégrer au courant modernisateur européen.

Quelques traits essentiels du "Modernismo" : un langage anticlassique hérité du romantisme, avec une tendance à un certain lyrisme et subjectivisme; un lien revendiqué de l'architecture avec les arts appliqués et les professions artistiques, qui créent un style particulièrement ornemental; l'utilisation de nouveaux matériaux, qui crée un langage constructif mixte, riche en contrastes, qui recherche l'effet plastique de l'ensemble; un fort sentiment d'optimisme, et de foi dans le progrès, qui produit un art exalté et emphatique, reflet du climat de prospérité du moment, surtout dans la classe bourgeoise.

A la recherche d'un nouveau langage architectonique

Gaudí est généralement considéré comme le grand maître du Modernisme catalan, mais son œuvre va au-delà d'un quelconque style ou de toute tentative de classification. C'est une œuvre personnelle et imaginative, qui trouve sa source principale d'inspiration dans la nature. Gaudí a étudié en profondeur les formes organiques et anarchiquement géométriques de la nature, à la recherche d'un langage pour pouvoir refléter ces formes dans l'architecture. Quelques-unes de ses inspirations majeures viennent de la montagne de Montserrat, des grottes de Majorque, des grottes du Salnitre (Collbató), les rochers escarpés de Fra Guerau, dans la Montagne de Prades, près de Reus, la Montagne de Pareis, au nord de Majorque, ou encore Sant Miquel del Fai, à Bigues i Reis, autant de lieux visités par Gaudí.

L'étude de la nature se traduit par l'emploi de formes géométriques réglées comme le paraboloïde hyperbolique, l'hyperboloïde, l'hélicoïde et le conoïde, qui reflètent exactement les formes que Gaudí rencontre dans la nature. Les surfaces réglées sont des formes générées par une droite nommée génératrice, lorsqu'elle se déplace sur une ou plusieurs lignes nommées directrices. Gaudí les a trouvées en abondance dans la nature, comme par exemple dans les joncs, les roseaux, les os; il disait qu'il n'existe pas de meilleure structure que celle d'un tronc d'arbre ou d'un squelette humain. Ces formes sont à la fois fonctionnelles et esthétiques, et Gaudí les emploie très savamment, sachant adapter le langage de la nature aux formes structurales de l'architecture. Gaudí assimilait la forme hélicoïde au mouvement, et la forme hyperboloïde à la lumière. Au sujet des surfaces réglées, il disait :

« "Les paraboloïdes, hyperboloïdes et hélicoïdes, variant constamment l'incidence de la lumière, ont une richesse de nuances qui leur est propre, qui rend l'ornementation, et même le modelage superflus" ».

Un autre des éléments employés à profusion par Gaudí est la courbe parabolique ou caténaire. Gaudí avait étudié en profondeur la géométrie quand il était jeune, lisant de nombreux traités sur l'ingénierie qui louaient les vertus de l'utilisation de la courbe caténaire comme élément mécanique, courbe que, cependant, on n'utilisait alors que dans la construction de ponts suspendus; Gaudí fut le premier à utiliser cet élément dans l'architecture commune. L'utilisation d'arcs caténaires dans des œuvres comme la Casa Milà, Le Colegio de las Teresianas, la Crypte de la Colonia Güell ou la Sagrada Família permet à Gaudí de doter ses structures d'un élément de grande résistance, dans la mesure où la caténaire distribue régulièrement le poids qu'elle supporte, ne subissant que des forces tangentielles qui s'annulent entre elles.

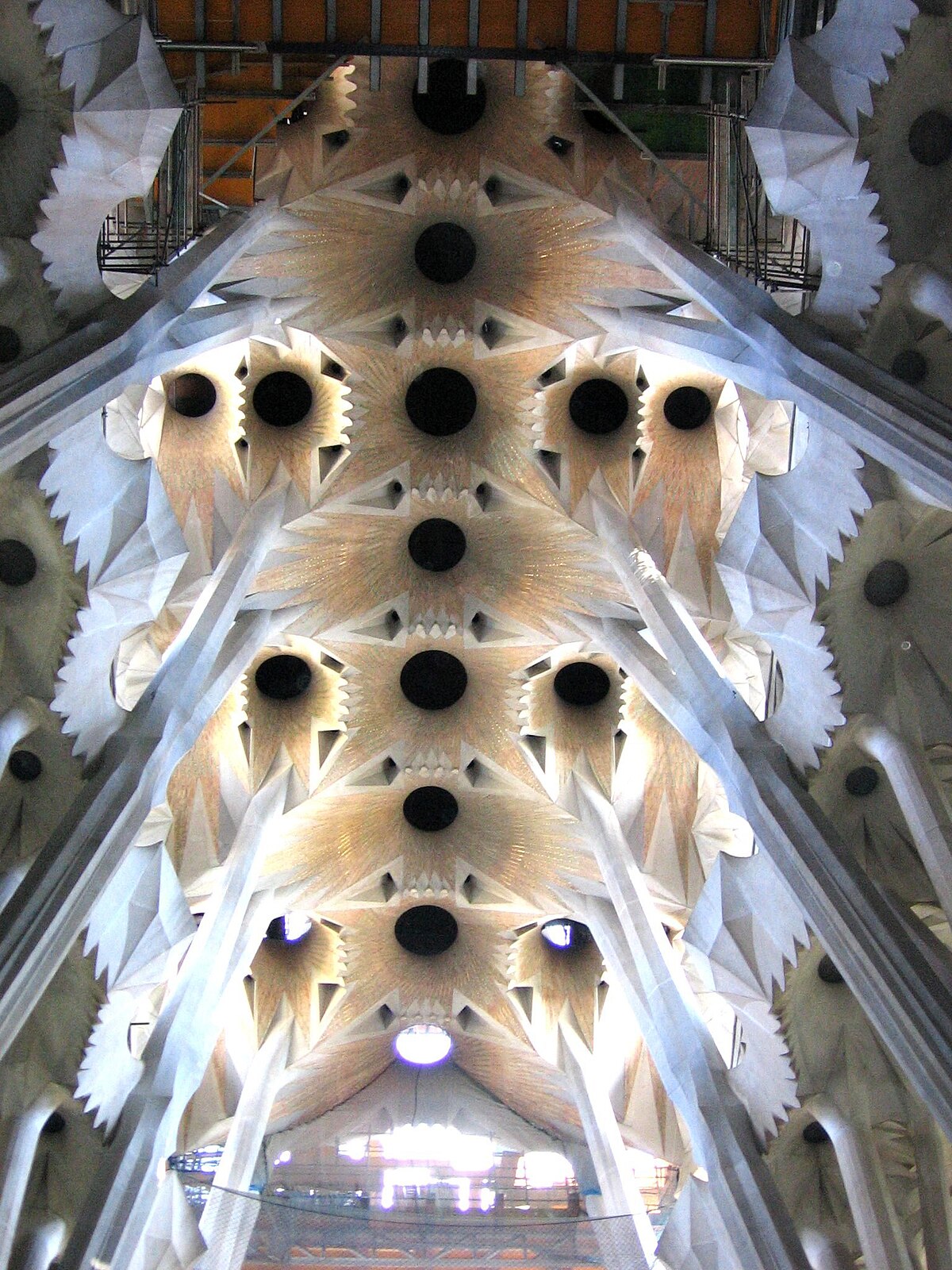

Avec tous ces éléments, Gaudí est passé de la géométrie plane à la géométrie dans l'espace, la géométrie réglée. En outre, ces formes constructives s'accordaient bien avec un type de construction simple, avec des matériaux peu onéreux comme la brique : Gaudí a utilisé très régulièrement la brique, jointe au mortier, en couches superposées, comme dans la voûte cloisonnée catalane traditionnelle. Cette recherche de nouvelles solutions structurales a atteint son comble entre les années 1910 et les années 1920, lorsqu'il a expérimenté la mise en pratique de toutes ses recherches dans son œuvre maîtresse : la Sagrada Família. Gaudí a conçu ledit temple comme si la structure était celle d'une forêt, avec un ensemble de colonnes arborescentes divisées en plusieurs branches pour soutenir une structure de voûtes d'hyperboloïdes entrelacées. Il a incliné les colonnes, pour mieux recevoir les pressions perpendiculaires à leur section; en outre, il leur a donné une forme hélicoïdale à double hélice (dextrogyre et lévogyre), comme dans les branches et les troncs d'arbres. Cette ramification crée une structure aujourd'hui nommée fractale; ladite structure, conjointement avec la modulation de l'espace, divisé en petits modules indépendants et autoportants, crée une structure qui supporte parfaitement les efforts mécaniques de traction, sans la nécessité d'utiliser des contreforts, comme le requérait le style gothique. De cette manière, Gaudí est parvenu à une solution rationnelle et structurée, parfaitement logique et adaptée à la nature, créant en même temps un nouveau style architectonique, original et simple, pratique et esthétique.

Cette nouvelle technique de construction permet à Gaudí de réaliser son plus grand dessein architectonique, perfectionner et dépasser le style gothique : les voûtes d'hyperboles ont leur centre, là où les voûtes gothiques avaient leur clef, sauf que l'hyperboloïde permet de créer une ouverture dans cet espace, un vide qui laisse passer la lumière naturelle. Ainsi, à l'intersection des voûtes, là où les structures gothiques avaient les nervures, l'hyperboloïde permet désormais l'ouverture de petites baies, que Gaudí utilise pour donner la sensation d'un ciel étoilé.

Cette vision organique de l'architecture est complétée chez Gaudí par une vision spatiale singulière, qui lui permettait de concevoir ses projets architecturaux sous une forme tridimensionnelle, contrairement à la bi-dimensionnalité du dessin sur plan de l'architecture traditionnelle. Gaudí disait qu'il avait acquis ce sens spécial, quand il était enfant, en regardant les dessins que faisait son père pour les chaudrons et les alambics qu'il fabriquait. En raison de cette conception spatiale, Gaudí a toujours préféré travailler sur des moulages et des maquettes, allant parfois jusqu'à improviser sur le terrain à mesure que l'œuvre avançait; réticent à dessiner des plans, il a, en de rares occasions, réalisé des croquis de ses œuvres, mais seulement quand les instances officielles le réclamaient.

L'une de ses nombreuses innovations sur le terrain technique est l'utilisation d'une maquette pour le calcul de structures : pour l'église de la Colonia Güell, il avait construit dans un abri près du chantier une maquette à grande échelle (1:10), de quatre mètres de haut, où il avait installé un montage de ficelles, d'où pendaient des petits sacs remplis de plombs de chasse. Sur un plateau de bois fixé au toit, il avait dessiné le plan de l'église et aux points de soutien de l'édifice (colonnes, intersections de murs), il avait accroché les ficelles (pour les funiculaires) avec les sacs de plombs (pour les charges); ainsi suspendues, elles donnaient la courbe caténaire résultante, arcs et voûtes. Il en avait fait une photographie qui, une fois inversée, donnait la structure des colonnes et arcs que Gaudí cherchait. Sur ces photographies, Gaudí peignait, à la gouache ou au pastel, le contour déjà défini de l'église, notant jusqu'au dernier détail de l'édifice, tant architectonique que stylistique ou décoratif.

La position de Gaudí dans l'Histoire de l'Architecture est celle d'un grand génie créateur qui, en s'inspirant de la nature, a créé un style propre, d'une grande perfection technique, et en même temps très soucieux de la valeur esthétique, un style marqué par sa forte personnalité. Ses innovations structurales supposent, dans une certaine mesure le dépassement des style antérieurs, depuis le dorique jusqu'au baroque, en passant par le gothique, principale source d'inspiration de l'architecte; on pourrait considérer qu'elles représentent l'aboutissement des styles classiques, que Gaudí réinterprète et perfectionne. Ainsi Gaudí dépasse l'historicisme et l'éclectisme de sa génération, mais sans parvenir à une connexion avec les autres courants de l'architecture du XXe siècle. Avec ses postulats rationalistes dérivés de l'École du Bauhaus, l'architecture du XXe siècle représente une évolution antithétique de celle initiée par Gaudí, ce qui engendre le mépris et l'incompréhension initiale envers l'œuvre de l'architecte moderniste.

L'artiste/artisan catalan est tombé dans l'oubli au début du XXe siècle également pour une autre raison : bien que ses œuvres aient été exécutées par de nombreux assistants et disciples, Gaudí n'a pas créé d'école propre, car il ne s'est jamais consacré à l'enseignement et n'a pratiquement pas laissé d'écrit. Certains de ses collaborateurs ont suivi ses traces de près, surtout Francesc Berenguer et Josep Maria Jujol; d'autres comme Cèsar Martinell, Francesc Folguera et Josep Francesc Ràfols, ont évolué vers le Noucentisme, s'écartant du sillage du maître. Malgré cela, on peut percevoir une certaine influence du créateur de la Sagrada Família chez certains architectes modernistes - ou qui ont participé au Modernisme- qui n'ont pas eu de contact direct avec Gaudí, comme Josep Maria Pericas (Casa Alòs, Ripoll), Bernardí Martorell (Cimetière de Olius) ou Lluís Muncunill (Masía Freixa, Terrasa).

Malgré tout Gaudí a laissé une profonde empreinte dans l'architecture du XXe siècle : des architectes comme Le Corbusier se sont déclarés admirateurs de l'œuvre de l'architecte catalan, et d'autres comme Pier Luigi Nervi, Friedensreich Hundertwasser, Oscar Niemeyer, Félix Candela, Eduardo Torroga ou Santiago Calatrava sont jusqu'à nos jours débiteurs du style inauguré par Gaudí. Frei Otto a employé les formes gaudiniennes dans le Stade olympique de Munich. Au Japon, l'œuvre de Kenji Imai est d'une évidente influence gaudinienne, comme on peut l'apprécier dans le Mémorial aux 26 martyrs du Japon à Nagasaki (Prix National d'Architecture du Japon en 1962), où l'on remarque l'emploi du célèbre "trencadis" de l'architecte de Reus. D'un autre côté, le travail d'enseignement et de recherche mené par les critiques d'art depuis les années 1950 a redonné à l'artiste l'importance qu'il méritait dans l'architecture du XXe siècle.