Architecture médiévale en Suisse - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Villes

De nouvelles petites agglomérations urbaines apparaissent après le premier millénaire de l'ère chrétienne. Seul Soleure et Coire ont continué d'exister au milieu de camps romains, les autres sites romains ayant disparu. Les sièges épiscopaux de Bâle, Constance, Lausanne et Sion ne se sont pas implantés à l'endroit des sites romains mais un peu plus loin et les villes d'Avenches, de Nyon et d'Yverdon bénéficient de leur passé romain avec les anciennes fortifications.

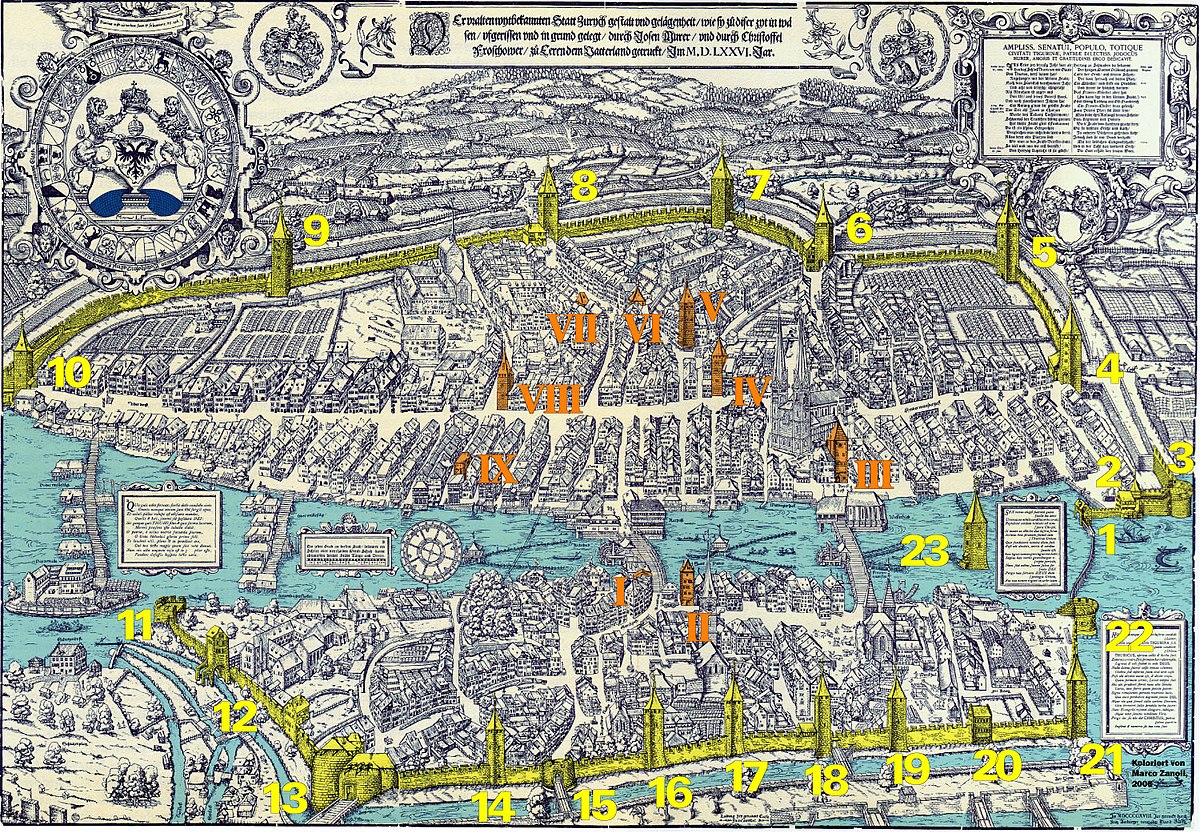

Zurich, Saint-Gall, Payerne et Schaffhouse s'organisant autour des palais royaux et des cloîtres favorisant l'établissement d'artisans et des marchés furent élevés au rang de ville. Le commerce transalpin suivant le Rhin et le San Bernardino, les agglomérations de Coire (station de douane au Xe siècle), Constance, Stein, Schaffhouse et Bâle ont reçu les privilèges accordés aux villes au XIe siècle.

Fondées par les grandes familles dynastiques, les villes se multiplient au XIIe siècle. Elles sont situées de préférence aux points de jonction de grandes routes, aux endroits contrôlant les cours d'eau, dans une boucle de rivière ou au bord d'un lac. Aux Zähringen, on doit Rheinfelden (1130), Berthoud, Thoune (1152), Fribourg (1157), Morat (1170) et Berne (1191). Les Frohburg fondent Liestal, Waldenburg, Olten, Aarburg et Zofingue. Les Kybourg fondent Diessenhofen (1178), Mellingen (1230), Aarau (1240), Lenzburg (1240), Zoug, Frauenfeld et Winterthour. Les Habsbourg fondent Baden, Bremgarten, Brugg et Laufenbourg. Les Savoie fondent Aigle (1231), Morges (1286), Rolle, Romont et Yverdon. Les évêques de Bâle fondent Bienne, Laufon, Porrentruy, Saint-Ursanne et La Neuveville. Les évêques de Constance fondent Bischofszell et Neunkirch. Par la suite les villes tentent d'obtenir l'immédiateté impériale afin de pouvoir disposer d'elles-même.

Les villes sont d'abord entourées de palissades qui sont ensuite remplacées au haut Moyen Âge par des murailles et des fossés.

Jusqu'au XIVe siècle les maisons étaient couramment en bois : en colombages, madriers, en troncs dressés verticalement puis ensuite en clayonnage. À partir du Xe siècle apparaissent les maisons et tours d'habitation en pierre. Celles-ci sont réservées à la noblesse locale, aux dignitaires de l'Église ainsi qu'aux riches marchands. Par exemple, le Grimmenturm de la Spiegelgasse à Zurich ou la maison Tavel à Genève ainsi que de nombreuses tours à Schaffhouse et Bâle.

Avec l'augmentation de la population à l'intérieur des enceintes, la place vient à manquer. Les étages supérieurs sont construits en encorbellement, les ateliers et boutiques prennent place devant les maisons. Les arcades apparaissent surtout à Berne, Zurich et en Suisse orientale. Dans ces conditions (constructions en bois et très serrées) les incendies sont fréquents et détruisent presque la ville tout entière. Il y en eut notamment à Lausanne en 1219, Schaffhouse en 1372 et Berne en 1405. À partir de 1280, des décrets sont promulgués afin de réduire les risques d'incendie : obligation de recouvrir les toits de tuiles à Zurich en 1304 et, suite à un incendie en 1311, obligation de reconstruire les rez-de-chaussée en maçonnerie. Mais la construction en bois fut interdite à Zurich seulement en 1372 après un gros incendie puis à Genève en 1387.

La pierre s'imposa aussi à Bâle après le tremblement de terre de 1356, mais on relèvera qu'en Suisse romande et italienne, la continuité de la construction en pierre est attestée depuis l'Antiquité.

À partir du XVe siècle il y a peu de nouvelles villes. On en dénombre environ 200 dont la plus importante est Bâle avec 15 000 habitants. Les villes grandissantes, de nouvelles murailles comme à Berne et à Bâle (voir article Muraille de Bâle), englobent les faubourgs si bien que des portes et anciennes murailles sont désormais au cœur des villes, comme la Zeitturm de Zoug ou la Zytglogge de Berne. Les villes situées aux extrémités de lacs (Genève, Lucerne) renforcent leur défenses côté lac. La Wasserturm et le Kapellbrücke à Lucerne en sont des exemples.

Avec la densification du tissu urbain, la distinction entre l'espace privé et l'espace public est de plus en plus difficile et les villes doivent faire face à des problèmes d'hygiène (manque d'égouts, maladies, rats et différentes sortes d'animaux errants). On construit de plus en plus en hauteur, on aménage des places et les grandes rues sont élargies. L'approvisionnement en eau est améliorée en aménageant des fontaines publiques qui servaient également pour la lessive. Les premières fontaines sont en bois puis en pierre. Berne en possède de nombreuses, par exemple la fontaine du Marché date du XIVe siècle. À Bâle, la fontaine de Saint-Urbain est de 1448 et à Fribourg la fontaine de la Samaritaine est de 1552. Les rues pavées sont rares, Bâle est la première ville à revêtir ses rues de pavés à partir de 1387.

Rue centrale d'Appenzell |