Bryophyta - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

| Mousses | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| |||||||||

| Classification classique | |||||||||

| Règne | Plantae | ||||||||

| Embranchement | |||||||||

| Bryophyta A. Braun in Ascherson, 1860 | |||||||||

| Classes de rang inférieur | |||||||||

| |||||||||

| | |||||||||

| | |||||||||

L'embranchement des Bryophyta ne concerne que les mousses au sens strict, tandis que le terme bryophyte pris au sens large s'applique aux trois embranchements de plantes terrestres qui ne possèdent pas de vrai système vasculaire (Hepaticophyta, Anthocerotophyta et Bryophyta).

Dépourvues de racines et de lignine, leurs rhizoïdes permettent l'ancrage au substrat et, pour certaines espèces, une vie épiphyte. Elles sont dépourvues de tissus conducteurs comparables à ceux des plantes à graines : leur appareil végétatif ne contient ni xylème, ni phloème.

Classification

Cet embranchement est divisé en 8 classes :

- Takakiopsida

- Sphagnopsida (les sphaignes)

- Andreaeopsida (les andréales)

- Andreaeobryopsida

- Oedipodiopsida

- Polytrichopsida

- Tetraphidopsida

- Bryopsida (les mousses vraies)

Selon ITIS:

- ordre Dawsoniales

- ordre Schistostegales

- ordre Tetraphales

- classe Hepaticopsida

- sous-division Musci

- classe Andreaeopsida

- classe Bryopsida

- classe Sphagnopsida

Reproduction

- Asexuée : Fragmentation mécanique puis dispersion des amas de cellules ;

- Sexuée : Alternance de générations avec dominance de la phase gamétophytique. Leurs organes reproducteurs sont des archégones et des anthéridies. Le sporophyte vit fixé sur le gamétophyte en parasite total ou partiel.

Organisation

La structure est simple, peu d'organes sont clairement différenciés, on parle d'une structure « thalloïde » ; les feuilles sont simples (une à trois couches de cellules) et avec des stomates, la tige ne possède pas de tissus conducteurs comparables à ceux des plantes à graines (Spermatophytes) ni même des fougères, et il n'y a pas de racines, simplement des rhizoïdes servant au support de la plante (ancrage plus important).

Les bryophyta se développent par division d'une seule cellule à l'extrémité de chaque organe végétatif ou reproducteur.

Mousses et environnement

Les bryophytes, dont les mousses se nourrissent essentiellement à partir des nutriments apportés par les invertébrés (excréments, mucus), ou par la pluie, l'eau capillaire et interstitielle et à partir des apports aériens de gaz et particules nutritives.

Ce faisant, les mousses jouent un rôle important dans l'épuration de l'air. Pour les mêmes raisons, elles accumulent certains polluants résilients ou non biodégradables (métaux lourds et radionucléides notamment). Certaines mousses sont des organismes pionniers qui avec les algues, les lichens et des bactéries contribuent à fixer, protéger ou créer les sols. Elles sont à ce titre très importantes dans plusieurs processus de résilience écologique, après les incendies notamment.

Les espèces les plus sensibles à l'air déshydraté, aux polluants oxydants et aux pesticides véhiculés par l'air et les pesticides ont parfois disparu d'une partie importante de leur aire biogéographique naturelle, en perdant de la diversité génétique. La plupart des espèces de mousses sont comme les algues, très sensibles au cuivre qui les tue à très faibles doses.

Certaines espèces pourraient être considérés comme des bioindicateurs, en matière de qualité thermohygrométrique de l'air notamment. De par leur résistance naturelle à de nombreux polluants les mousses ne sont pas de bons bioindicateurs de pollution, mais comme bio-accumulateurs, elles peuvent permettre de cartographier les retombées de pollution. On les a par exemple utilisé pour cartographier des pollutions par le plomb, le cadmium, l'arsenic et d'autres métaux lourds en Europe. (Exemple : carte des retombées atmosphériques d'arsenic en France, vers 2000/2005). Dans certaines forêts de régions polluées, les mousses réputés les plus résistantes ont aussi disparu.

Castle Rock State Park, près de Saratoga (Californie, USA), le 26 mars 2006 |

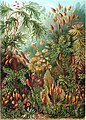

Quelques espèces de la strate mucinale, vues par Haeckel |

Compétition mousse-champignon (Armillaria) |

Mousse en situation épiphyte ou épiphylle (Parc national d'Altos de Campana, au Panama), phénomène nécessitant une hygrométrie élevée. |

| Sur la route des Twin Falls (aussi nommées Upper Snoqualmie Falls), près de Seattle (USA). |

détail | ||

| Sous la mousse, sol en train de se constituer à partir d'excréments d'insectes et matières organiques en décomposition |