Débat sur l'énergie nucléaire - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

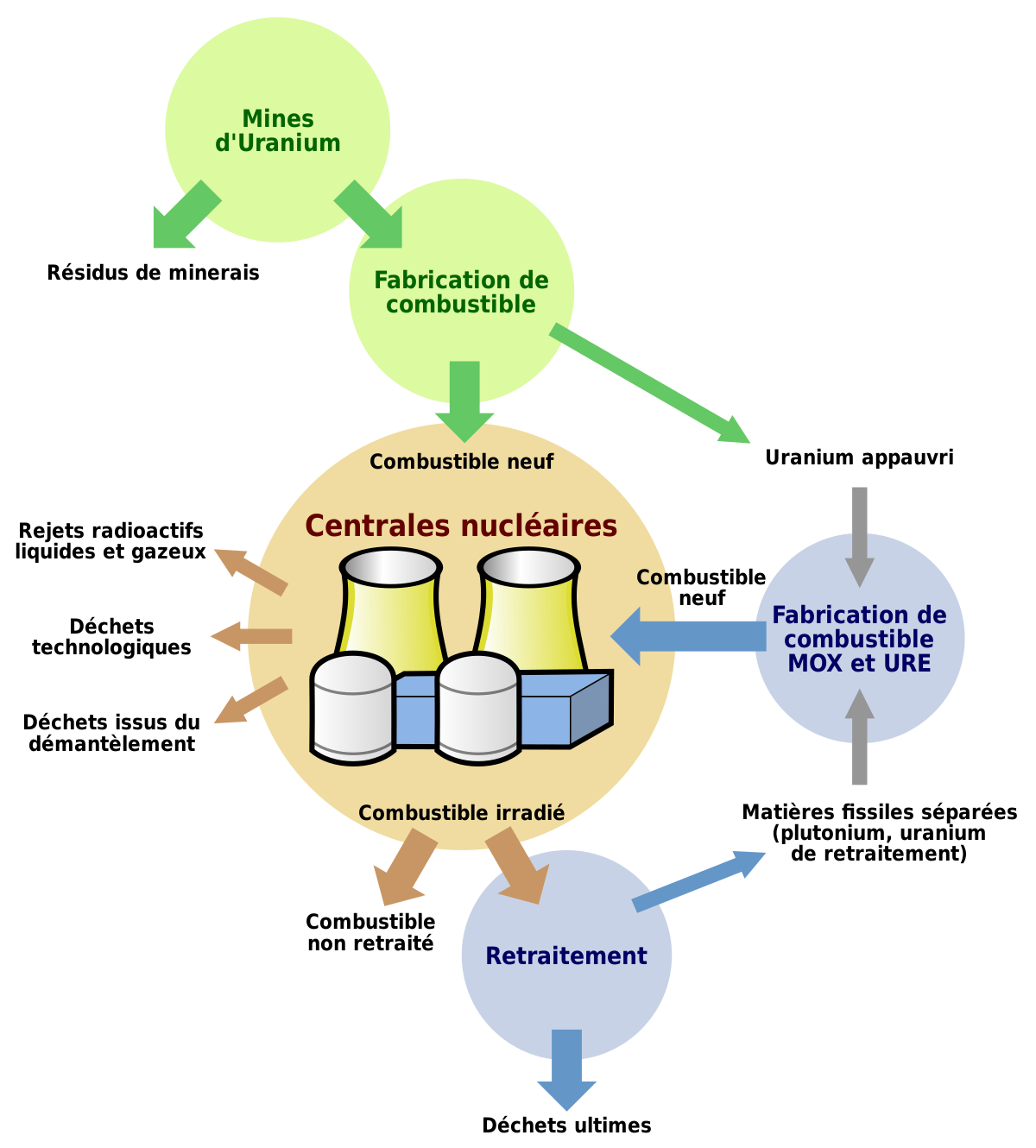

Les déchets radioactifs

Problématique des déchets radioactifs

Les déchets radioactifs sont issus majoritairement de l’industrie électronucléaire. Comme les autres déchets industriels, les déchets radioactifs se caractérisent par un degré et une durée de nocivité. Parmi l’ensemble des déchets de la filière, la gestion des déchets à vie longue (de l’ordre du million d’années de durée de nocivité) fait particulièrement débat. Les principales interrogations portent sur la quantité de ces déchets, la possibilité technique et économique de les gérer sur le très long terme et les fondements éthiques sous-jacents à une réflexion affectant plusieurs générations.

Définitions des déchets radioactifs

Définition qualitative

Un déchet radioactif est une matière radioactive classifiée comme déchet. Cette classification repose sur des définitions légales. La prise en compte d’autres définitions conduit à évaluer différemment la quantité de déchets radioactifs. Par ailleurs, le mode de gestion du déchet a une influence sur la présentation des inventaires.

Selon Saida Enegstrom (SKB, Suède), « la définition des déchets nucléaires est tout autant scientifique que sociale et politique ».

Les résidus miniers sont des matières faiblement radioactives issues de l’extraction d’uranium, de thorium mais aussi d’autres minerais contenant une faible proportion de radioéléments. Ces résidus sont réintégrés à l’environnement sur site, en comblant les excavations par exemple. Ce sont des déchets au sens où ils n’ont pas d’emploi subséquent. En revanche, leur catégorisation en tant que déchet radioactif dépend de leur activité résiduelle qui diffère selon le traitement subi par le minerai et le taux d’extraction des matières radioactives.

Les rejets radioactifs des centrales nucléaires ou des installations du cycle du combustible sont soumis à autorisation. Ces déchets sont gérés par dilution au sein de masses de fluide importantes : atmosphère pour les rejets gazeux, océan pour les rejets liquides. Ces matières n’étant pas accumulées mais évacuées au fur et à mesure de leur production, elles n’apparaissent pas dans les inventaires de déchets à gérer.

Les déchets de moyenne activité et à vie longue (MA-VL) sont des déchets d’activation. Ils ne comportent pas ou très peu de matières fissiles, de transuraniens ou de produits de fission. La notion de déchets de haute activité et à vie longue (HA-VL) est plus controversée. La définition légale en France renvoie à des matières radioactives qui n’ont pas d’emploi subséquent, qui ne sont pas valorisables. Ainsi, selon les pays et la stratégie de cycle mise en œuvre (traitement ou stockage direct), le combustible irradié fait ou non parti de l’inventaire des déchets HA-VL.

En France, le scénario privilégié en 2006 par EDF est le traitement de l’ensemble des matières valorisables, à court terme sous la forme de MOX et d’URE, à plus long terme dans des réacteurs nucléaires avancés soumis à R&D. Dans ce cadre, l’Andra produit l’inventaire des déchets à fin 2004.

D’autres scénarios sont cependant envisagés (par exemple par les opposants à l’énergie nucléaire). Dans ces scénarios alternatifs, l’application de la définition de déchet comme matière n’ayant pas d’emploi subséquent conduit à considérer d’autres matières radioactives comme déchet.

- Le premier scénario envisagé est un traitement partiel des combustibles irradiés, voire l’arrêt du traitement. Dans ce cadre, tout ou partie des stocks de combustible irradié devient de facto un déchet.

- L’autre principal scénario alternatif est « l’arrêt du nucléaire ». Ce scénario admet des variantes selon les activités arrêtées : nucléaire militaire (armement et propulsion), production électro-nucléaire, médecine nucléaire. Par ailleurs, d’autres activités non nucléaires produisent également des déchets radioactifs. Dans ce cadre, tout ou partie des stocks de matières radioactives valorisables devient de facto un déchet.

En France, l’inventaire de l’Andra évalue ces stocks (à fin 2004).

Les matières utilisées pour la fabrication des armes ou au titre de stocks stratégiques sont couvertes par le secret-défense. Elles ne sont donc pas recensées dans l’inventaire français réalisé par l’Andra.

Le débat sur ces questions de définition des déchets radioactifs renvoie ainsi au débat plus général de l’avenir de la production électro-nucléaire, tant en termes de maintien de l’option nucléaire qu’en termes de choix de stratégie en cas de maintien de l’option nucléaire.

Quantité de déchets

Il existe plusieurs comptabilités des déchets radioactifs. Il y a les déchets produits à ce jour, les déchets engagés ainsi que les déchets prévisibles. Les prévisions de volumes de déchets reposent alors sur la définition de différents scénarios (durée de vie des réacteurs, taux de combustion, pertes au cours du traitement…) que les différents acteurs du débat utilisent selon leurs propres modalités.

Par ailleurs, un point particulier est souvent mis en avant au cours du débat : il s’agit de la prise en compte du conditionnement des déchets dans les volumes indiqués. On peut ainsi distinguer plusieurs volumes : le déchet en lui-même, le colis de déchet avec sa matrice, le colis de déchet conditionné et jusqu’au colis de stockage (dans ce cadre) qui comprend éventuellement un sur-conteneur. Ces différentes définitions alimentent une certaine confusion dans le débat où chacun des acteurs emploie la définition qu’il estime la plus pertinente.

Gestion des déchets

Les déchets de faible et moyenne activité ou à vie courte sont principalement stockés dans des centres de surface (ou en subsurface). Les débats portent essentiellement sur la sûreté de ces centres à court et long terme, sur la possibilité de contamination radioactive issue des déchets stockés.

Concernant les déchets à vie longue, les principales problématiques débattues reposent sur les modalités de gestion des déchets, la sûreté à long terme des différents modes de gestion et le financement.

Les différentes modalités de gestion de long terme identifiées en 2006 comprennent :

- le stockage des déchets dans un milieu qui retarde le relâchement des radio-nucléides sur une échelle de temps compatible avec leur décroissance radioactive (sur le fond océanique tel que pratiqué par le passé ou en couche géologique profonde tel qu’envisagé en 2006),

- l’entreposage des déchets en un milieu accessible à la surveillance, avec des possibilités de reprise des colis,

- la transmutation des déchets afin de réduire leur durée ou leur degré de nocivité,

- l’arrêt de la production des déchets par abandon des filières nucléaires militaires, électrogènes ou médicales.

En 2006, plusieurs pays ont décidé de la construction d’un centre de stockage en couche géologique profonde, tandis que d’autres poursuivent leurs études sur le sujet. Cette modalité de gestion amène à des oppositions locales, ainsi qu’à une opposition générale.

L'opposition locale est initiée par le syndrome « pas dans mon jardin » (Not In My Back Yard). Cette tendance est notamment illustrée par les résultats d'un sondage réalisé par Ifop pour Les Verts en septembre 2005 : « L’opposition massive à une telle initiative (la présence d’un centre d’enfouissement des déchets nucléaires dans leur commune ou dans une commune proche) traduit la forte prégnance du précepte « not in my backyard » qui traverse l’ensemble des catégories de la population ». Dans une seconde phase, cette opposition rejoint une opposition plus large. Au niveau politique, l’ensemble des bénéficiaires du centre de stockage (le pays par exemple) assure une redistribution préférentielle vers le lieu du stockage : ce sont les politiques d’accompagnement (économique, enseignement, scientifique). Ces politiques d’accompagnement sont parfois qualifiées de corruptives par les opposants au stockage géologique.

La structuration des oppositions locales en réseaux rejoint l’opposition générale (notamment des organisations anti-nucléaires nationales ou internationales) au sein d’une opposition de principe. À ce niveau, le débat s’appuie principalement sur la confrontation d’avis d’experts. C’est essentiellement un débat technique concernant les hypothèses et méthodologies de modélisation en lien avec les connaissances scientifiques, ainsi que l’évaluation du coût du stockage et son financement. Ce débat est ensuite instrumentalisé à destination de l’opinion publique, avec l’utilisation d’une vulgarisation des argumentations et une symbolique importante :

- « À titre d’illustration, les colis de déchets correspondant à 40 ans de production des centrales actuelles pourront être entreposés dans […] l’équivalent d’un seul terrain de football »

- « Les manifestants sont arrivés sur le site derrière un canon napoléonien plus symbolique que dangereux. Car les militants sont pacifistes et aiment les symboles. Pour preuve, ces tombes construites sur le rond-point. [...] Un enterrement à grand renfort de sonnerie aux morts et de minutes de silence. [...] Des logos nucléaires peints à la chaux sur le bitume devant laisser une trace de leur mécontentement. »

Enfin, il existe une distinction, parfois floue parfois marquée, entre les opposants au stockage géologique qui soutiennent de façon générale l’utilisation de l’énergie nucléaire (avec un mode de gestion des déchets à vie longue différent) et les opposants à l’énergie nucléaire qui s’opposent au principe du stockage géologique en tant que part du cycle du combustible nucléaire.

Aspects économiques de la gestion des déchets

Deux principaux thèmes font débat au sein de la problématique économique liée à la gestion des déchets : l’évaluation du coût de la gestion des déchets (et sa prise en compte dans le coût de l’électricité nucléaire) et le financement pérenne de ce coût. Par ailleurs, les termes du débat sont relativement différents selon les catégories de déchet impliquées. En France, le financement de la gestion des déchets à vie longue devrait être supervisé par une commission créée suite à la loi du 28 juin 2006.