Éruption du Krakatoa en 1883 - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Déroulement

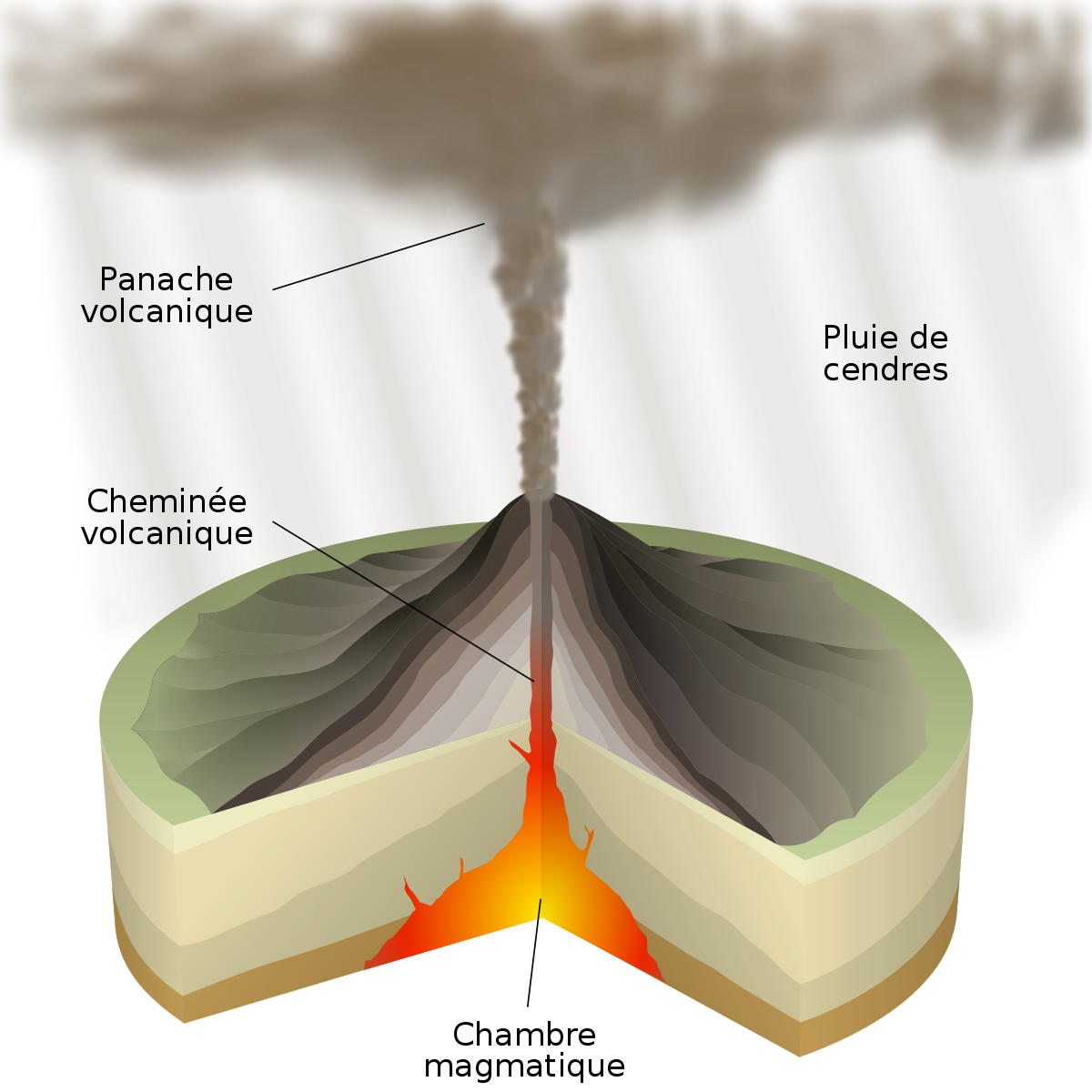

L'« apocalypse » commence le 26 août 1883 à 13 heures locales (UTC+7) : une violente explosion est entendue à plus de cinquante kilomètres du volcan, suivie d'une autre, encore plus forte vers 14 heures, puis d'une série de détonations sans cesse plus violentes jusque vers 17 heures. L'explosion de 14 heures est accompagnée d'abondantes projections de cendres propulsées jusqu'à plus de vingt-sept kilomètres de hauteur et dont une autre partie retombe, recouvrant tout dans un rayon de 160 kilomètres autour du Krakatoa, plongeant la région dans une nuit totale.

À 10 heures 02 minutes, le 27 août, survient enfin une explosion effroyable ; le bruit le plus fort entendu par des oreilles humaines est audible dans toutes les Indes néerlandaises bien sûr, mais aussi à Alice Springs dans le centre de l'Australie et à l'île de Rodrigues dans le sud-ouest de l'océan Indien, situées respectivement à 3 500 et à 4 800 kilomètres du Krakatoa. Le bruit de l'explosion est entendu sur environ un douzième de la surface de la terre, ce qui en ferait le phénomène sonore le plus important de l'histoire humaine. À 160 kilomètres de distance, il atteint encore 180 décibels. Beaucoup de personnes deviennent totalement ou partiellement sourdes sur un rayon de plusieurs kilomètres. L'éruption plinienne atteint le niveau 6 sur l'échelle d'explosivité volcanique, développe une énergie correspondant à 13 000 Little Boy et expulse entre 10 et 20 km3 de matière dans l'air. Quelques vitrines éclatent, des becs de gaz s'éteignent.

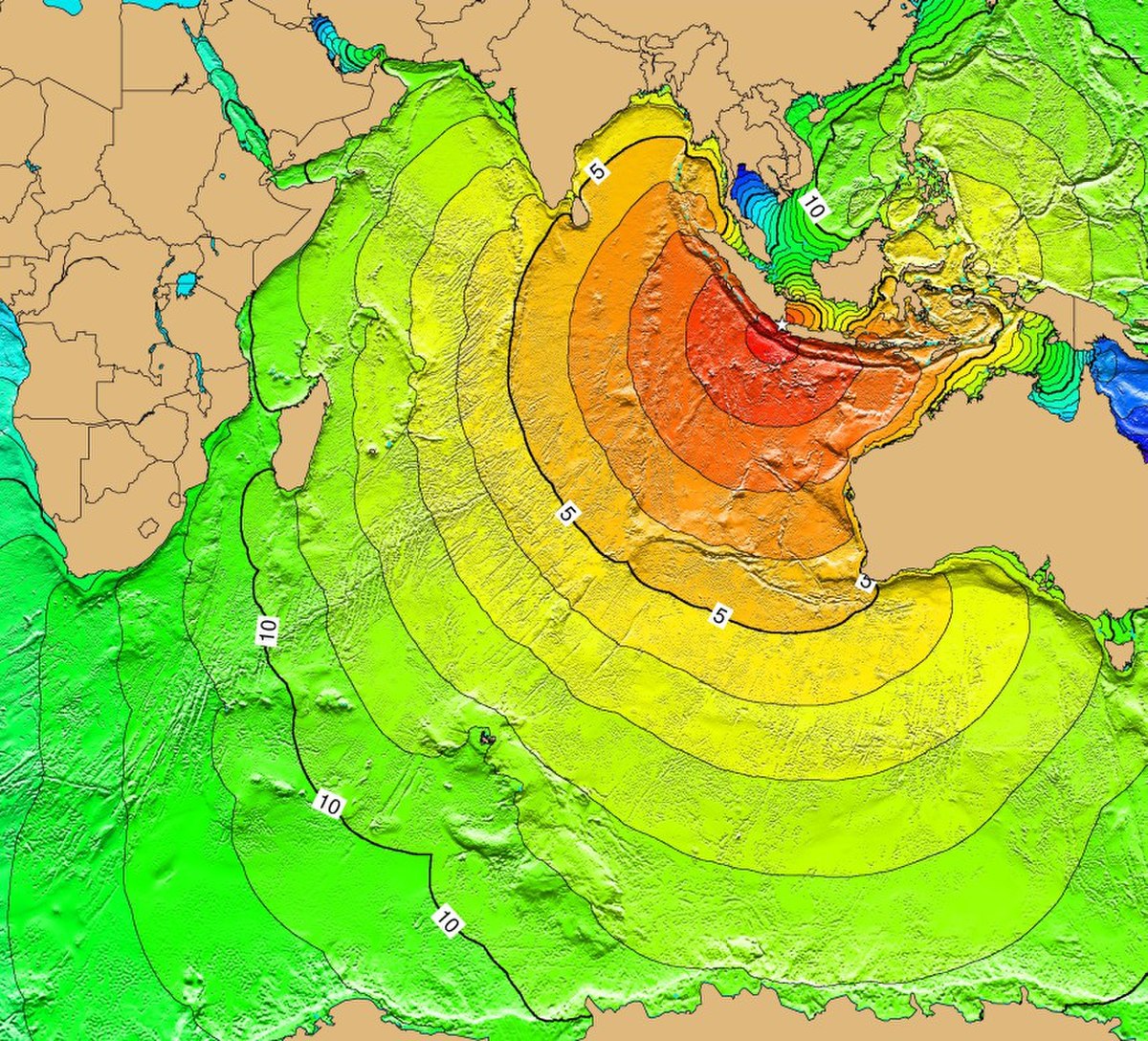

Des vagues colossales — peut-être aussi hautes qu'un cocotier — déferlent à plusieurs reprises les 26 et 27 août sur les côtes de Java et de Sumatra. Dans les régions basses bordant le détroit de la Sonde, tout est balayé, détruit, tordu, emporté. À Merak, une vague de quarante-six mètres déferle sur la ville ; quand elle se retire, rien n'indique que l'endroit ait été habité. À Teluk Betung, grand port de la région de Sumatra, l'eau monte de vingt-deux mètres, nivelant tout. Une oscillation anormale des eaux est enregistrée par les marégraphes jusque dans le golfe de Gascogne et dans la Manche à 18 000 kilomètres du lieu de la catastrophe. Elle a probablement été causée par une onde de choc aérienne résultant de l'explosion, car elle s'est produite trop tôt pour être un reliquat du tsunami. Ces ondes de choc ont circulé plusieurs fois autour du globe et sont encore détectables à l'aide de barographes cinq jours plus tard.

Vers midi, une pluie de cendres chaudes s'abat autour de Ketimbang à Sumatra et un millier de personnes sont tuées par ces simples retombées, sans compter les victimes des tsunamis successifs. Cet évènement unique serait dû, selon Verbeek et d'autres historiens et scientifiques, à une déflagration latérale ou à une nuée ardente au raz de l'eau similaire à celles de la montagne Pelée en 1902 et du mont Saint Helens en 1980, si bien que le nord-ouest de Ketimbang est épargné grâce à la protection jouée par l'île de Sebesi.

De plus faibles éruptions se déroulent jusqu'à mi-octobre. Verbeek dément les témoignages selon lesquels le volcan aurait été actif des mois après l'explosion principale, en les mettant sur le compte des vapeurs provenant de roches encore chaudes, des glissements de terrain causés par une mousson particulièrement intense et des hallucinations provoquées par des phénomènes électriques. Au final, aucune nouvelle éruption ne se produit avant 1913 et l'île de Krakatoa a presque entièrement disparu, laissant uniquement le cône éventré de Rakata au sud.