Escargot - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Zoologie

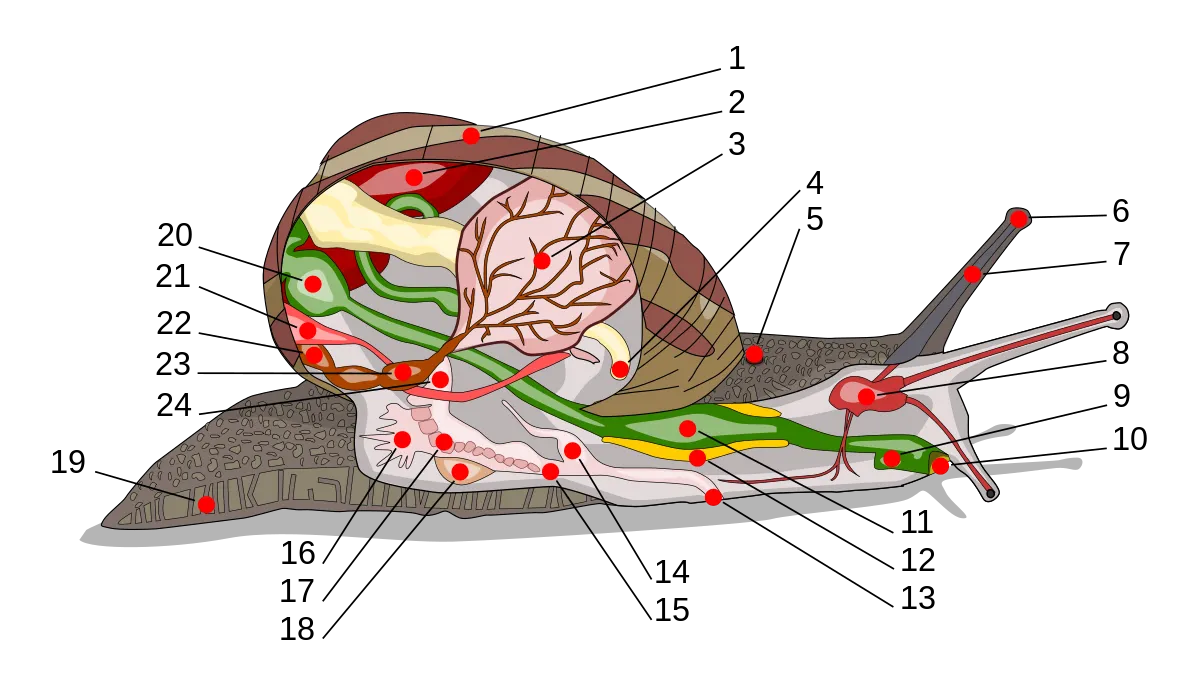

Description

Les escargots disposent d'une ou deux paires de tentacules rétractiles, appelés cornes dans le langage familier.

Dans la partie supérieure de la tête la première paire de «cornes» abrite les yeux mais la vue est un sens peu utilisé par les escargots. Ils possèdent surtout un bulbe olfactif sous l'œil et la deuxième paire de tentacules est un organe olfactif et tactile (épithélium) qui est en revanche très utilisé.

La bordure située à l'ouverture de la coquille est appelée péristome. La forme, l'épaisseur et la couleur du péristome ont souvent une grande importance dans l'identification des espèces de gastéropodes.

Quelle que soit son allure, la coquille de l'escargot est toujours hélicoïdale. La plupart du temps, l'hélice s'enroule vers la droite, et on parle alors d'escargot à coquille dextre. Il existe également, mais de manière plus rare et anormale, des escargots à coquille sénestres, c'est-à-dire dont la coquille tourne vers la gauche, « à l'envers ».

L’escargot, comme de nombreux autres mollusques, dispose de neurones géants permettant l'implantation d'électrodes intracellulaires largement utilisés en recherches neurologiques pour mieux comprendre le mode de fonctionnement des neurones humains.

Déplacement

L'escargot se déplace, seulement vers l'avant, grâce à son pied, qui est en fait un gigantesque muscle qui se contracte et s'allonge alternativement. La vitesse moyenne, par exemple, d'un escargot turc adulte est d'un millimètre par seconde, soit six centimètres par minute.

Les glandes des escargots sécrètent aussi différents types de mucus (la « bave ») contenant de nombreux composés (allantoïne, collagène, élastine) qui lui permettent à la fois d'avancer plus facilement en glissant sur les obstacles et de se fixer même verticalement sur certaines parois. Le mucus sert aussi à l'escargot à se débarrasser de certaines substances, comme les métaux lourds, et entre aussi dans la composition de la coquille. Le mucus est épais, il durcit et sèche au contact de l'air en laissant une traînée brillante à la lumière.

Alimentation

Les escargots, comme les limaces, s'alimentent grâce à une langue dentée nommée radula. La langue de l'escargot est couverte d'aspérités très dures, disposées en rangées régulières, comme la râpe du menuisier.

L'alimentation des escargots varie selon l'espèce. Certains escargots sont phytophages, détritivores, d'autres nécrophages, d'autres enfin prédateurs, parfois cannibales. Les escargots peuvent s'attaquer aux plantes cultivées des jardins, causant parfois de gros dégâts aux récoltes.

Les escargots phytophages hébergent dans leur intestin une flore bactérienne qui participe à la digestion des végétaux. Les bactéries se maintiennent en vie durant l'estivation ou l'hibernation, en se nourrissant du mucus qui est sécrété par l'épithélium intestinal[réf. souhaitée].

Longévité

La durée de vie des escargots varie selon les espèces. Dans la nature, les Achatinidae vivent de cinq à sept ans alors que les Helix dépassent rarement l'âge de trois ans. Leur mort est souvent due à des prédateurs ou à des parasites.

En captivité, leur longévité est bien plus longue et va de dix à quinze ans pour la plupart des espèces. Certains escargots ont vécu plus de trente ans.

Hibernation des escargots terrestres

Les escargots terrestres ne sont actifs que lorsque l’humidité est suffisamment élevée. Dans le cas contraire, l’animal se rétracte à l’intérieur de sa coquille qu’il obture par un voile muqueux (courte inactivité) ou par un épiphragme, ce qui lui évite la déshydratation. La photopériode et la température sont des variables saisonnières qui induisent les états d'inactivité. Hibernation et estivation sont des réponses à des stress environnementaux prévisibles. Chaque espèce présente une stratégie adaptée pour résister à ces stress.

L'épiphragme est un bouchon de mucus, plus ou moins imprégné de calcaire, qui durcit en séchant.

Reproduction

Tous les escargots terrestres sont hermaphrodites, produisant spermatozoïdes et ovules. Quelques escargots d'eaux douce et marine ont des sexes différents et sont donc mâles ou femelles.

Avant la reproduction, tous les escargots terrestres pratiquent une cour rituelle de deux à douze heures avant l'accouplement. Les escargots terrestres pulmonates, prolifiques reproducteurs, s'inséminent réciproquement par paires afin de fertiliser leurs ovules. Chaque portée peut contenir jusqu'à cent œufs.

Les escargots, parmi d’autres animaux, possèdent une spermathèque. Lorsque qu’une nouvelle portée d’œufs arrive, ceux-ci sont donc fécondés par un mélange de spermatozoïdes provenant de différents mâles. Cela favorise le brassage génétique indispensable à toute population.

Les escargots terrestres pulmonates et les limaces ont une ouverture de reproduction d'un côté du corps, près de l'avant, à travers lequel l'organe reproducteur externe est extrudé afin que l'échange de sperme puisse avoir lieu. La fécondation peut alors avoir lieu et les œufs se développer.

Les escargots des jardins enterrent leurs œufs à la limite de la surface, de cinq à dix centimètres de profondeur, principalement lorsque le temps est tiède et légèrement humide, creusant avec leur « pied » (l'arrière de leur queue). La taille des œufs diffère selon les espèces, de trois millimètres de diamètre jusqu'à six centimètres pour les escargots terrestres géants africains. Après deux à quatre semaine de climat favorable, ces œufs éclosent et les jeunes sortent. Les escargots peuvent pondre des œufs jusqu'à une fois par mois.

Environnement

Les escargots peuvent pour partie refléter la qualité de leur environnement en accumulant dans leur chair ou dans leur coquille certains polluants ou toxiques présents dans leur milieu. Leur mucus les protège des agressions extérieures, bactériennes et fongiques notamment. Il contribue à leur régulation thermique. Comme ce mucus est riche en acide sialique, la cible du virus grippal, la question a été posée de leur capacité à abriter une partie du cycle du virus grippal.

Les escargots terrestres sont très sensibles aux paramètres thermohygrométriques et semblent également sensibles à la pollution lumineuse qui peut dérégler leur système chronobiologique et perturber les phases d'estivation (photo ci-contre) ou d'hibernation.

Les escargots ont disparu d'une grande partie des territoires agricoles cultivés à cause des pesticides. Le réseau bocager leur permet de mieux survivre, et il est permis d'espérer que les bandes enherbées rendues récemment obligatoires sur certaines surfaces en Europe puissent augmenter leurs chances de survie dans les milieux cultivés.