Géographie de l'Ouzbékistan - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Statistiques

Superficie

total : 447 400 km²

terre : 425 400 km²

eau : 22 000 km²

Côtes : Aucune, mais 420 km sur la mer d'Aral.

Ressources naturelles : gaz naturel, pétrole, charbon, or, uranium, argent, cuivre, plomb, zinc, tungstène, molybdène

Exploitation du sol :

- terres arables : 9 %

- cultures permanentes : 1 %

- pâturages permanents : 46 %

- forêts : 3 %

- autre : 41 % (est. 1993)

Terres irriguées : 40 000 km² (est. 1993)

Catastrophes naturelles : tremblements de terre, sécheresses.

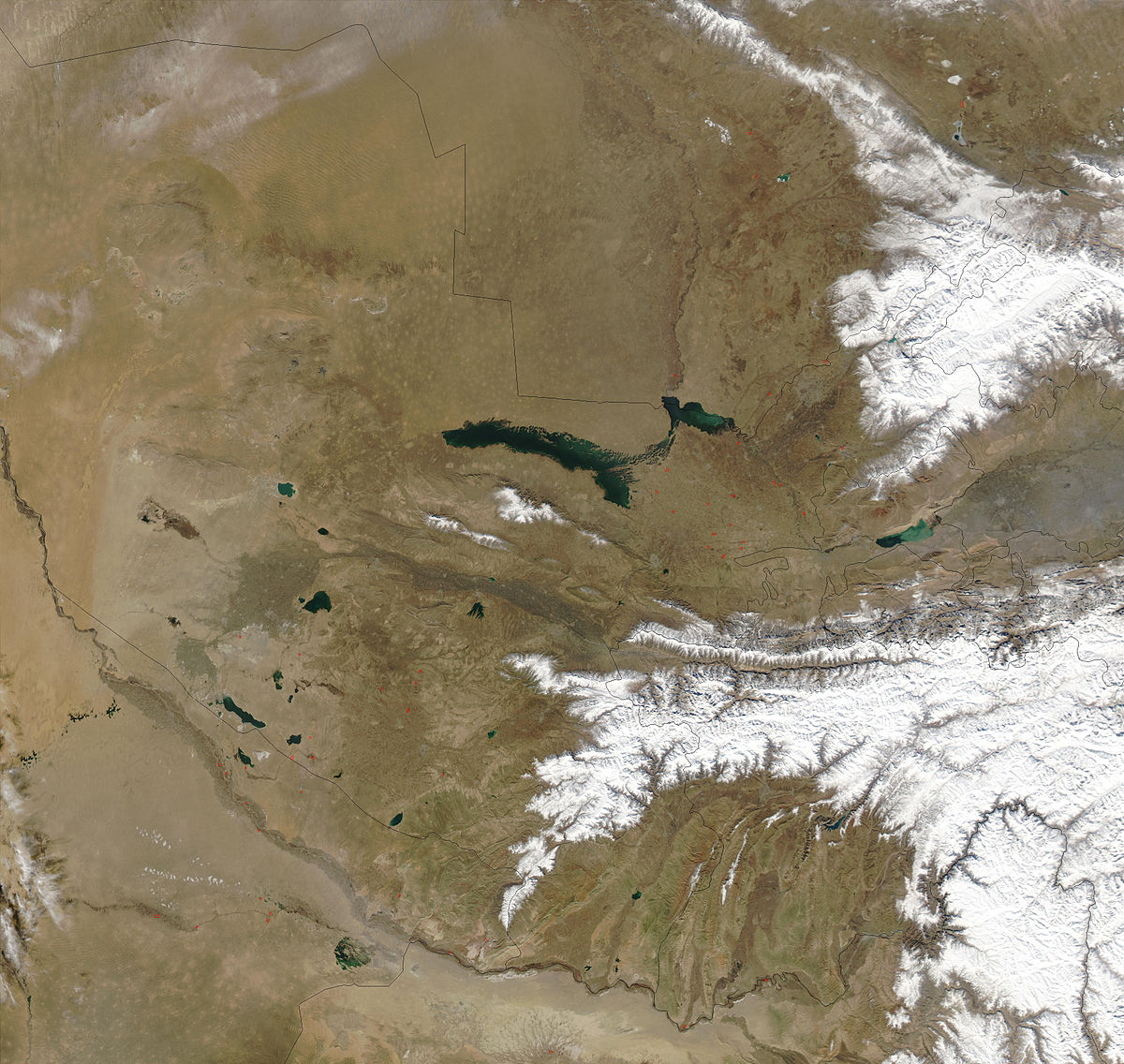

Problèmes environnementaux : disparition graduelle de la mer d'Aral, provoquant des tempêtes de sel et de sable qui contribuent à la désertification ; pollution de l'eau des déchets industriels et produits agrochimiques, causant des problèmes de santé ; salinisation du sol.

Traités internationaux sur l’environnement :

- Partie à : biodiversité, changement climatique, protocole de Kyoto, désertification, espèces en danger, modification environnementale, déchets dangereux, protection de la couche d'ozone

Problèmes environnementaux

Malgré les richesses naturelles et la variété du terrain, les décennies de domination soviétique, avec la politique économique faible du sud soviétique, ont fait de l'Ouzbékistan l'une des régions les plus critiques écologiquement de la Communauté des États indépendants. L'usage répandu de produits agrochimiques, le détournement de l'eau des deux fleuves les plus importants pour l'irrigation des champs agricoles, et le manque chronique de stations de traitement des eaux, sont parmi les facteurs causant des problèmes environnementaux et de santé de la population à grande échelle.

La désolation environnementale de l'Ouzbékistan est bien illustrée par le catastrophe de la mer d'Aral. Le détournement des eaux des fleuves Amou-Daria et Syr-Daria pour la culture du coton et autre a diminué la taille de cette mer : elle était la 4e mer intérieure du monde, mais est maintenant réduite de moitié en surface et des deux tiers de son volume par rapport à ce qu'elle était en 1960. La dessiccation et la salinisation du lac provoquent des tempêtes de sel et de sable qui détruisent l'agriculture des régions environnantes ainsi que leurs écosystèmes et perturbent la santé de la population locale. La désertification provoque la perte d'espèces animales et botaniques, diminue la terre arable ainsi que sa qualité, change le climat et détruit des monuments culturels et historiques. Chaque année, de nombreuses tonnes de sel sont emportées jusqu'à 800 km par les vents. Certains disent que les tempêtes de sel et de sable de la mer d'Aral ont augmenté le pourcentage de matière solide dans l'atmosphère de plus de 5 %, affectant le changement climatique.

La mer d'Aral n'est que l'indicateur le plus visible de la désolation du pays. La période soviétique a détruit en grande partie les ressources en eau de l'Ouzbékistan de plusieurs manières : en ne construisant pas assez de stations de traitement des eaux, par l'usage excessif de pesticides, herbicides, défoliants, et engrais non biologiques, et par l'encouragement de projets industriels sans souci de l'impact sur l'environnement et la population locale.

Pollution de l'eau

L'usage répandu de produits agrochimiques pour la culture du coton, les systèmes d'irrigation inefficaces, et les réseaux de drainage insuffisants sont des exemples des conditions qui ont encouragé l'absorption d'eaux salines et contaminées dans le sol. La politique post-soviétique est plus dangereuse encore : au début des années 1990, de 20 à 25 kg d'engrais non biologiques et d'insecticides ont été appliqués par hectare, comparé aux 3 kg pour toute l'Union soviétique. Par conséquent, l'eau de l'Ouzbékistan est encore plus polluée. Les produits industriels ont eux aussi endommagé l'eau du pays. Dans le fleuve Amou-Daria on trouve des concentrations très élevées de phénol et produits pétroliers, mettant en danger la santé de la population habitant sur les rives du fleuve. En 1989 le ministre de santé de la République socialiste soviétique du Turkménistan décrit l'Amou-Daria en tant que « fossé d'eaux usées » de substances industrielles et agricoles. Un rapport datant de 1995 déclare que le fleuve est encore plus détérioré que pendant l'ère soviétique.

Au début des années 1990 environ 60 % des fonds pour le contrôle de la pollution va aux projets liés à l'assainissement de l'eau, mais seulement la moitié des villes et environ un quart des villages ont des égouts. Les systèmes communaux ne répondent pas aux exigences de qualité ; une grande partie de la population du pays manque d'eau potable et boit de l'eau directement de fossés, canaux, ou fleuves contaminés.

Selon un rapport, presque tous les eaux souterraines de l'Ouzbékistan sont polluées par les déchets industriels et chimiques. Un représentant du Ministère de l'environnement estime qu'environ la moitié de la population habite des régions où l'eau est très polluée. Le gouvernement évalua en 1995 que seulement 230 des environ 8 000 entreprises industrielles suivent les standards de contrôle de la pollution.

Pollution de l'air

La mauvaise gestion des ressources en eau et l'usage très répandu de produits agrochimiques ont aussi pollué l'air. Les tempêtes de sel et de sable et l'usage fréquent de pesticides et de défoliants sur les champs de coton ont contribué à la dégradation sévère de la qualité de l'air dans les régions rurales.

Dans les centres urbains, les usines et les émissions de dioxyde de carbone des véhicules sont un danger grandissant pour la qualité de l'air. Moins de la moitié des cheminées d'usine sont équipées de filtres, et aucun ne peut filtrer les émissions gazeuses ; qui plus est, un grand pourcentage des filtres existants sont défectueux ou cassés.

Les données sur la qualité de l'air à Tachkent, Farghona et Olmaliq montrent que les trois dépassent les niveaux recommandés de protoxyde d'azote et d'aérosols. On retrouve de niveaux élevés de plomb, nickel, zinc, cuivre, mercure, et manganèse dans l'atmosphère ouzbèke, principalement dus à la combustion de l'énergie fossile, des déchets, et des procédés de métallurgie. Les niveaux sont particulièrement élevés dans le Toshkent Viloyati ainsi qu'au sud du pays, près de l'usine métallurgique d'Olmaliq.

Au milieu des années 1990, la production industrielle de l'Ouzbékistan, évaluée à environ 60 % de toute l'industrie des pays de l'Asie centrale sauf le Kazakhstan, était aussi responsable de 60 % de toutes les émissions de substances nocives de cette région dans l'atmosphère.

Parce que les automobiles sont relativement rares, les émissions de dioxyde de carbone venant de ces machines n'est un problème que dans la capitale et à Ferghana.

Politique du gouvernement sur l'environnement

Le gouvernement de l'Ouzbékistan reconnaît l'étendue des problèmes environnementaux du pays, et s'est engagé à les corriger dans un Plan d'action sur la biodiversité, mais les structures gouvernementales devant traiter ces problèmes sont encore floues. Les anciennes agences et organisations ont été agrandies pour répondre à ces questions, et d'autres ont été créées, avec comme résultat un réseau d'organisations qui communiquent mal entre elles. Plusieurs ONG commencent à être créées, certaines proches du gouvernement et d'autres s'y opposant.

Au début des années 1990, beaucoup de projets proposaient de limiter ou décourager les pratiques économiques et industrielles qui dégradent l'environnement. Malgré des discussions sur des programmes imposant des paiements en échange de l'utilisation des ressources naturelles (particulièrement de l'eau), et des amendes pour les grands pollueurs, peu fut accompli. Parmi les obstacles on trouve le manque de police, le planning économique et environnemental insuffisant, et la concentration du pouvoir par un petit nombre de personnes, qui généralement acceptent mal les mouvements dits « verts ».