Île de Pâques - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Histoire et peuplement

Découverte

La date du début du peuplement de l’île par des Polynésiens n'est pas déterminée avec précision. Des mesures au radiocarbone effectuées dans les années 1950 avaient estimé la date du peuplement de l’île vers 400 +/- 80 ans. De nouvelles études ont mis en évidence des pollutions sur les mesures effectuées, impliquant un rajeunissement des résultats. Les dernières mesures de radiocarbone publiées en 2006 ont mis en évidence des implantations beaucoup plus tardives, vers 1200.

Aujourd'hui encore il existe un débat entre partisans d'une chronologie longue, pour lesquels le peuplement daterait de 800, voire de 400, et ceux, partisans d'une chronologie courte, qui pensent que le peuplement est plus tardif et date de 1200. Cette chronologie courte, correspondant à une colonisation tardive de l'île, est actuellement très controversée.[réf. souhaitée]

Les Polynésiens, sur des pirogues à balancier ou bien sur des catamarans offrant plus de charge utile, seraient partis des îles Marquises (situées à plus de 3 200 km) ou bien des îles plus proches des Tuamotou (Mangareva, à 2 600 km) ou de Pitcairn (située à 2 000 km). Une reconstitution effectuée en 1999 à partir de Mangareva sur des embarcations polynésiennes a demandé 17 jours de navigation.

Les premiers moaïs ressemblent beaucoup aux tikis que l’on peut voir dans les îles de Polynésie (Hiva Hoa des Marquises, Tahiti…).

Rapa Nui et les Pascuans

Les premiers migrants avaient réussi à construire, à partir de ressources assez limitées, une société technologiquement avancée. Ils avaient dressé des centaines de statues. Les importantes ressources en arbres dont ils disposaient le long de la côte furent épuisées en quelques siècles. Dès les années 1500 à 1600, l’île aurait perdu la majeure partie de sa végétation ; l'agriculture souffrant alors de l'érosion des sols. On suppose que les habitants auraient subi les effets des luttes tribales ; à partir de cette époque la construction des statues et des plateformes cérémonielles diminue considérablement. Puis les maladies apportées par des nouveaux venus (européens) et les déportations (l'esclavage pratiqué par les blancs) réduisirent encore la population.

Société de clans

À l'époque de la découverte par Jakob Roggeveen, neuf vai'hu (clans familiaux) se partageaient l'île : Aka'hanga, Anakena, Heiki'i, Mahetua, Taha'i, Tepe'u, Tongariki, Va'i Mata et Vinapu. Leurs territoires se rencontraient au centre de l'île, en un lieu (sacré, et réservé aux palabres) appelé Te pito o te fenua (« le nombril de la terre » souvent traduit à tort comme "le nombril du monde"). Les ahu (plate-formes à moaï) étaient aussi appelés Mat'a kite u'rani (les yeux qui regardent le ciel ou du ciel, ce qui est logique pour des représentations d'ancêtres divinisés, mais a été interprété par les européens de manière parfois très fantaisiste).

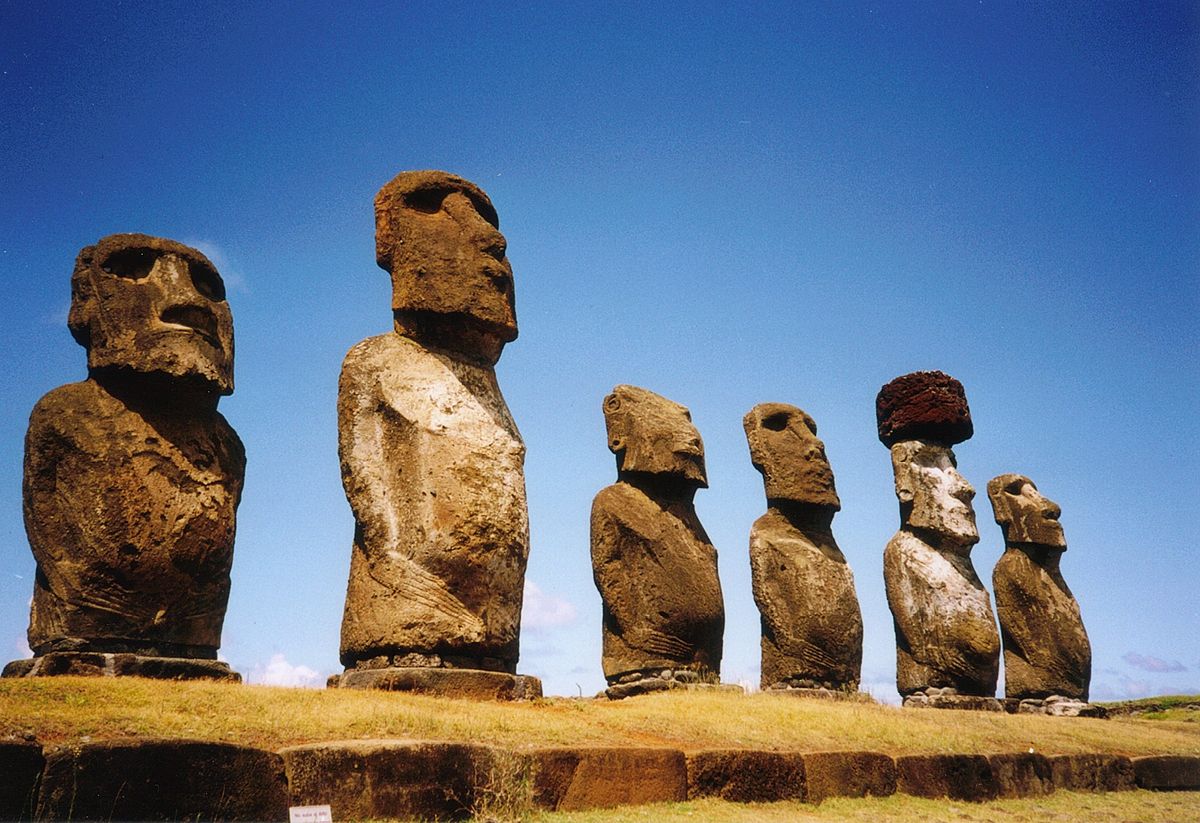

Moaïs

Les statues proviennent de la carrière de Rano Raraku, située sur les flancs et dans le cratère d’un volcan. On peut y voir un très grand nombre de moaïs (près de 400). Certains sont terminés et dressés au pied de la pente et d’autres non terminés, de l’ébauche à la finition. Le plus grand qui ait été érigé mesure 10 m de haut et pèse 75 t. Un des derniers resté inachevé fait 21 m de hauteur pour une masse estimée à 270 t. L’île de Pâques est surtout connue pour le mystère, longtemps inexpliqué, qui entourait la fabrication, mais surtout le transport, de blocs de basalte allant de 2,5 à 10 m de haut et l’élévation des moaïs. Un mystère qui ne fut éclairci que lorsque l'on comprit que l'île avait été boisée, et après que des reconstitutions des méthodes probablement employées eurent été faites sur le terrain.

Rongorongo

D'autres interrogations portaient sur la découverte des plaquettes de bois couvertes de signes (les plaquettes Rongo-Rongo) qui restent indéchiffrables malgré de tentatives nombreuses. Ces plaquettes ajoutent au mystère de l’île de Pâques car elles sont uniques dans la sphère culturelle polynésienne.

Les premières civilisations pascuanes ont laissé des tablettes et des sculptures en bois, des pétroglyphes dont la signification précise n’est pas encore déchiffrée, mais dont les répétitions de symboles (par exemple : oiseau-pénis-poisson-vulve-humain) ont été rapprochées des refrains traditionnels des hymnes généalogiques polynésiens (« les oiseaux ont copulé avec les poissons et ainsi ont été engendrés les premiers hommes »). L’origine des différentes vagues de peuplement est controversée (il semblerait, d'après les analyses génétiques, qu'ils soient d'origine polynésienne) mais il est acquis que la langue māori est austronésienne, avec toutefois des mots communs aux langues d'Amérique du Sud (par exemple « kumara », la patate que les pascuans sont allés chercher sur le continent).

Les Européens et l'île de Pâques

Voyages de découverte (XVII°-XVIII° siècles)

Le premier Européen qui ait aperçu l'île fut en 1687 le « pirate » Edward Davis sur le Bachelor’s Delight, alors qu’il contournait les îles Galápagos en direction du cap Horn. Il aperçut l’île par hasard et crut avoir trouvé le légendaire "continent du Sud". Mais il n'effectua pas de débarquement.

Le nom de l'île est dû au Hollandais Jakob Roggeveen qui y accosta avec trois navires au cours d'une expédition pour le compte de la Société commerciale des Indes occidentales. Il la découvrit en effet le dimanche de Pâques 1722 et l’appela Paasch-Eyland (île de Pâques). Un des participants à l'expédition était le Mecklenbourgeois Carl Friedrich Behrens dont le rapport publié à Leipzig orienta l’attention de l’Europe vers cette région à peine connue du Pacifique .

L’explorateur suivant fut l’Espagnol Felipe González de Haedo qui avait reçu du vice-roi du Pérou l’ordre d’annexer l’île Roggeveens pour le compte de la couronne espagnole. L'expédition de González de Haedo débarqua le 15 novembre 1770. Après une visite rapide et très partielle de l'île, exploration d'une demi-journée dans un seul secteur, après un contact amical avec une population à structure sociale hiérarchisée, Felipe González de Haedo qui ne pensait pas qu'il s'agisse de l'Île de Roggeveen décida d'annexer cette terre à la couronne d'Espagne et la nomma Île de San Carlos. Il fit planter plusieurs croix sur la pointe du Poike. Durant les années qui suivirent, l’Espagne ne se soucia que très peu de sa nouvelle possession. Preuve fut faite en cartographie qu'il s'agissait bien de la découverte du Hollandais Roggeveen, donc cette terre lointaine ne pouvait appartenir à l'Espagne.

Au cours de sa deuxième expédition du Pacifique Sud, James Cook visita l'île de Pâques du 13 mars 1774 au 17 mars 1774. Il ne fut pas enthousiasmé par l’île et écrivit dans son livre de bord : « Aucune nation ne combattra jamais pour l’honneur d’avoir exploré l’Île de Pâques, […] il n'y a pas d'autre île dans la mer qui offre moins de rafraîchissements et de commodités pour la navigation que celle-ci. ». Cependant, son séjour fournit des informations essentielles sur la constitution géologique, la végétation, la population et les statues — qui dans leur majorité avaient déjà été renversées. Nous avons des images témoins de cette époque grâce au naturaliste allemand Johann Reinhold Forster et à son fils Johann Georg Adam Forster, qui participaient à l’expédition Cook. Reinhold Forster a dessiné les premiers croquis des statues (moaïs) qui, gravés et publiés dans un style alors typiquement romantique, firent sensation dans les salons.

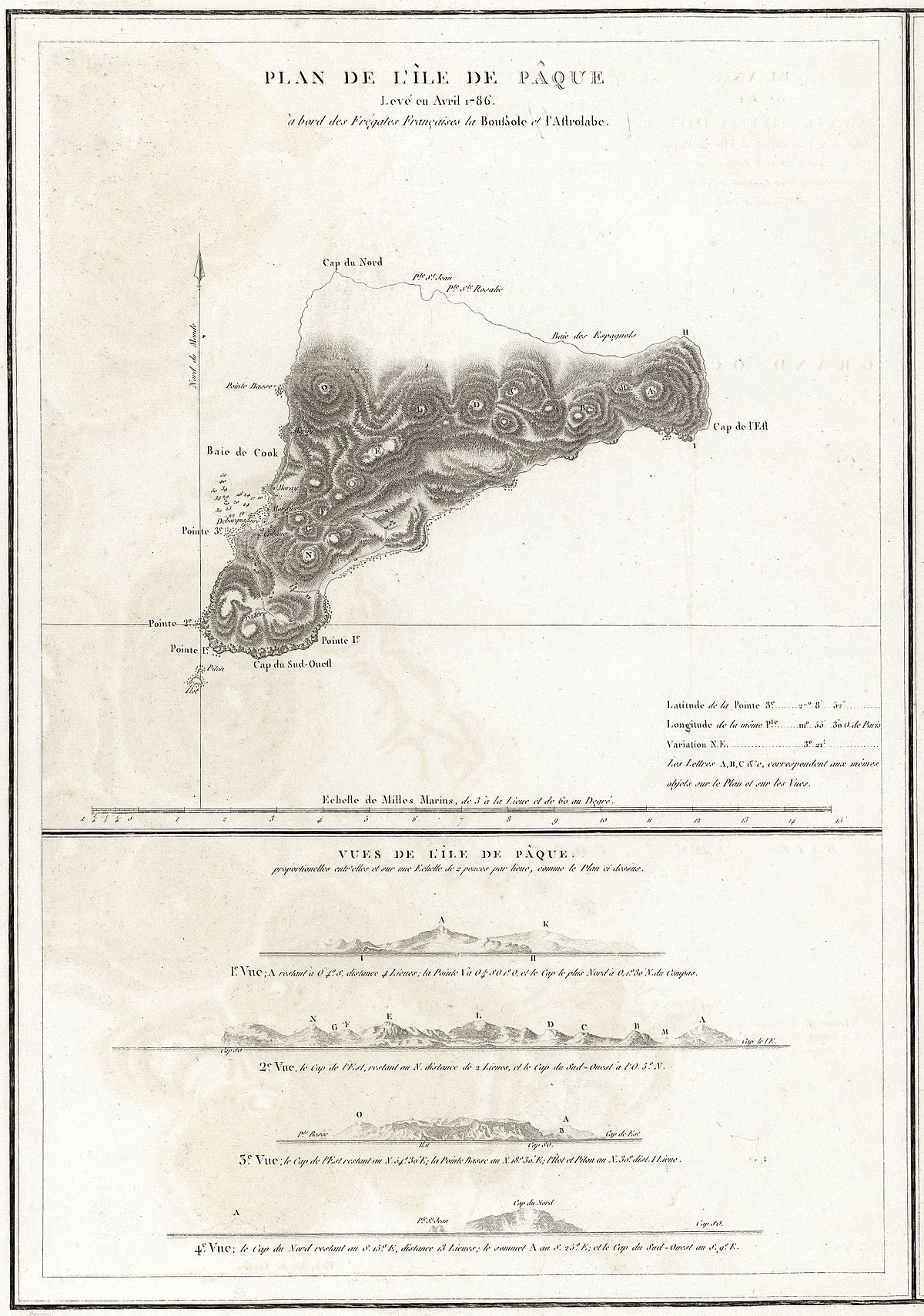

En 1786, le navigateur français Jean-François Galaup de La Pérouse débarqua sur l’île de Pâques au cours de sa circumnavigation terrestre, effectuée sur l’ordre du roi Louis XVI. La Pérouse avait l’ordre de dessiner des cartes précises afin de contribuer, avec l’étude des peuples du Pacifique à la formation du dauphin.

Le XIX° siècle

- La catastrophe démographique

Les maladies introduites par les explorateurs européens, comme la tuberculose et la syphilis, ont eu pour conséquence une diminution régulière de la population. A quoi s'ajoute le rôle particulièrement sinistre des marchands d'esclaves opérant à partir de Callao au Pérou, qui, de 1859 à 1863, organisent plusieurs raids et déportent environ 1500 insulaires pour les envoyer travailler aux îles Chincha, les principales îles à guano. Frappée par des épidémies, la population diminue encore fortement durant les années 1860 et 1870, le nombre d'habitants tombant à seulement 111 en 1877.

- La Mission catholique (1864)

C'est en 1864 qu'a lieu l'installation sur l'île d'un Européen, Eugène Eyraud, un Français enrichi dans l'exploitation minière en Bolivie, qui a décidé de se consacrer à l'évangélisation. Après un séjour d'observation (dont il a laissé un compte-rendu), Eyraud retourne au Chili, prononce ses vœux et revient en mars 1866 avec un prêtre, Hyppolite Roussel, qui se trouvait auparavant en fonction aux îles Marquises. Tous deux créent la Mission catholique. Deux autres missionnaires arrivent en novembre 1866 avec des animaux et du matériel. Cependant, Eugène Eyraud meurt peu après de maladie.

- Les colons agricoles: Dutrou-Bornier et Mau (1867)

Les nouveaux missionnaires ont été convoyés par le capitaine français Jean-Baptiste Dutrou-Bornier (page anglaise : [3]) à qui l'île de Pâques parait très intéressante. Il revient quelques mois plus tard avec son propre matériel et sa famille afin de créer une exploitation agricole. Un autre colon s'installe en même temps, le charpentier de marine Pierre Mau. En septembre 1868 est établi un Conseil de gouvernement, présidé par Dutrou-Bornier avec un missionnaire (Gaspar Zumbohm) pour secrétaire et 4 membres indigènes. Une police (formée d'indigènes, les mutoi) est mise en place ainsi qu'un tribunal présidé par Hyppolite Roussel. D'autre part, la mission et les colons procèdent à des achats importants de terre.

- L'association Dutrou-Bornier/Brander (1871-1876)

En 1869, Pierre Mau quitte l'île, revendant ses propriété à la Mission catholique. Des dissensions entraînent le départ des missionnaires en 1871 ; Dutrou-Bornier reste le seul Européen. Le 30 octobre 1871, il conclut un contrat d'association avec l'entrepreneur écossais installé à Tahiti (où il a épousé Titaua Salmon en 1856), John Brander "pour l'exploitation de l'île de Pâques". De fait, il s'agira essentiellement d'un élevage de moutons de plusieurs milliers de têtes. La mort de Dutrou-Bornier en 1876, suivie de celle de John Brander en 1877 crée des problèmes juridiques, les héritiers respectifs s'engageant dans une procédure qui ne prendra fin qu'en 1893. Entre temps, la responsabilité de l'exploitation agricole de l'île de Pâques revient au beau-frère de John Brander, Alexandre Salmon, le véritable responsable sur l'île jusqu'à l'annexion par le Chili en 1888.

- Autres voyages de découverte

En 1882, la canonnière allemande S.M.S. Hyäne (la Hyène) visita durant cinq jours l’île de Pâques au cours d’une expédition dans le Pacifique. Le capitaine-lieutenant Geiseler avait l’ordre de l’amirauté impériale d’entreprendre des études scientifiques pour le département ethnologique des musées royaux prussiens à Berlin. L’expédition a fourni entre autres les descriptions très détaillées des us et coutumes, de la langue et de l’écriture de l’île de Pâques ainsi que des dessins exacts de différents objets culturels, des statues (moaïs), des croquis de maison et un plan détaillé du lieu de culte Orongo.

Le médecin de marine William Thomson a pris les premières photos de statues (moaïs) en 1886 alors qu’il visitait l’île à bord du navire américain Mohi.

L'île de Pâques sous la domination chilienne

Le 9 septembre 1888, l’île est annexée au nom du Chili par le capitaine de corvette Policarpo Toro (1856-1921), qui y séjournait depuis 1886 et menait les négociations avec les habitants, malgré quelques tentatives de la France pour les contrecarrer. La lignée royale étant éteinte, un « traité d’annexion de l’île » est signé avec un certain Atamu Tekena, reconnu comme « roi » par le gouvernement chilien,.

L’île est divisée entre la réserve de Hanga Roa, où vivent les Pascuans, et l’élevage de moutons, pris en charge par la Compagnie Williamson-Balfour, qui opère jusqu’en 1953.

De 1953 à 1966, l’île est sous le contrôle de la Marine chilienne.

En 1966, les Pascuans reçoivent la nationalité chilienne et l’île devient un territoire de droit commun.

Enfin, le 30 juillet 2007, une réforme constitutionnelle dote l’île d’un statut de « territoire spécial », mais elle continue pour le moment d’être administrée comme une province de la Région V (Valparaiso).