Microscopie électronique à balayage - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Mesure sous vide partiel, microscope environnemental (ESEM)

Si un échantillon est peu conducteur (par exemple le verre ou les plastiques), des électrons s’accumulent sur la surface et ne sont pas évacués ; cela provoque une surbrillance qui gêne l’observation. On dit alors que l’échantillon charge. Il peut être alors intéressant de fonctionner avec un vide partiel, c’est-à-dire une pression de quelques Pa à quelques milliers de Pa (contre 10-3 à 10-4 Pa en conditions habituelles), avec une intensité de faisceau moins forte. Les électrons accumulés sur l’échantillon sont neutralisés par les charges positives de gaz (azote principalement) engendrés par le faisceau incident. L’observation est alors possible par le détecteur d’électrons rétrodiffusés qui reste fonctionnel dans ce mode de pression contrôlée, contrairement au détecteur d'électrons secondaires du type Everheart-Thornley. Le signal provenant des électrons secondaires est formé grâce à des procédés propres à chaque constructeur de microscope.

L’analyse X dans ce mode reste possible.

Depuis les années 1980, le microscope environnemental connu aussi par l'acronyme ESEM (environmental scanning electron microscope) est caractérisé par un vide de la chambre objet de plusieurs kiloPascals, ce qui permet l'observation d'échantillons hydratés où l'eau est maintenue en phase liquide au-dessus de 0 °C.

Différents types d’imageries

Un microscope électronique à balayage peut avoir plusieurs modes de fonctionnement suivant les particules analysées.

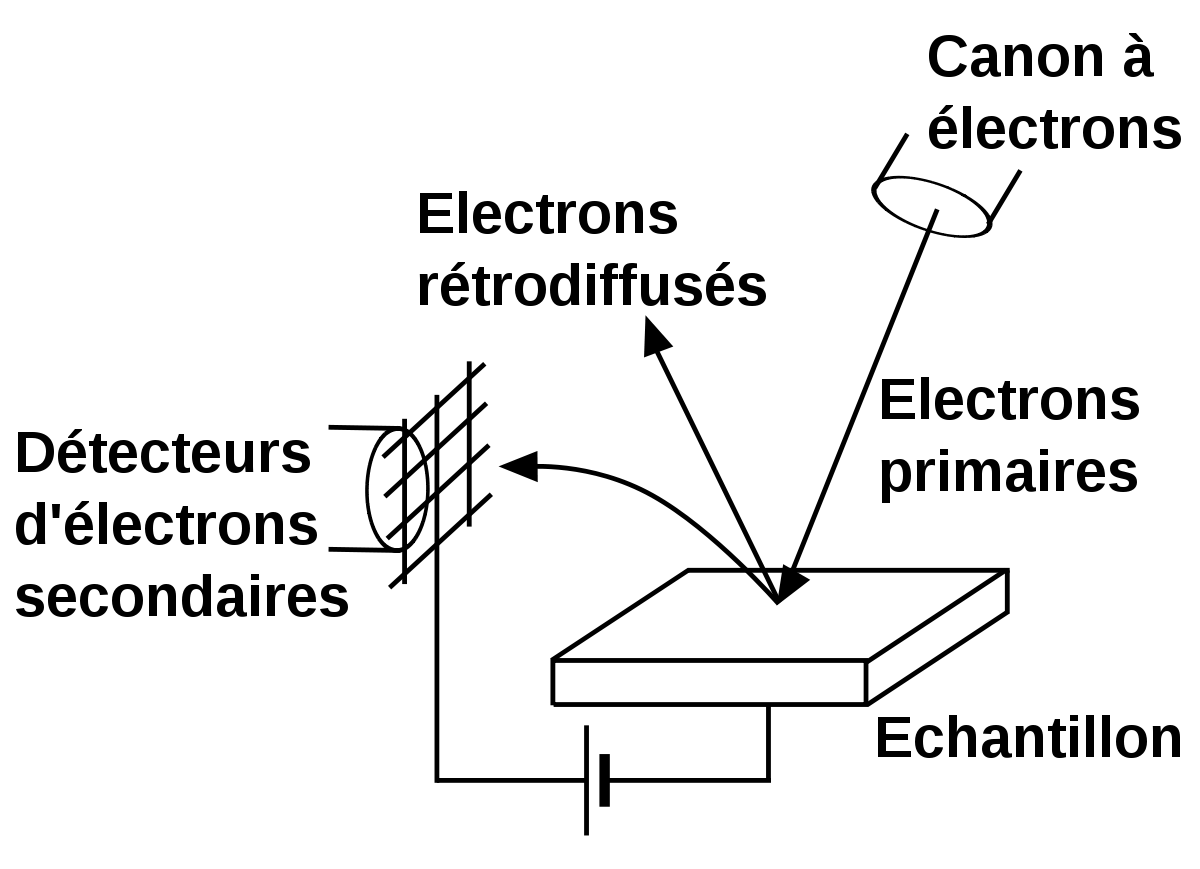

Imagerie en électrons secondaires

Dans le mode le plus courant, un détecteur d’électrons transcrit le flux d’électrons en une luminosité sur un écran de type télévision. En balayant la surface, on relève les variations de contraste qui donnent une image de la surface avec un effet de relief. La couleur (noir et blanc) sur la micrographie obtenue est une reconstruction par un système électronique et n’a rien à voir avec la couleur de l’objet.

La détection des électrons secondaires est le mode classique d’observation de la morphologie de la surface. Les électrons secondaires captés proviennent d’un volume étroit (environ 10 nm). De fait, la zone de réémission fait à peu près le même diamètre que le faisceau. La résolution du microscope est donc le diamètre du faisceau, soit environ 10 nm. Une grille placée devant le détecteur d’électrons, polarisée positivement (200-400 V), attire les électrons. De cette manière, la majorité des électrons secondaires sont détectés alors que les électrons rétrodiffusés, qui ont une énergie plus élevée, ne sont quasiment pas déviés par le champ électrique produit par la grille du collecteur. La quantité d’électrons secondaires produite ne dépend pas de la nature chimique de l’échantillon, mais de l’angle d’incidence du faisceau primaire avec la surface : plus l’incidence est rasante, plus le volume excité est grand, donc plus la production d’électrons secondaires est importante, d’où un effet de contraste topographique (une pente apparaît plus « lumineuse » qu’un plat). Cet effet est renforcé par le fait que le détecteur est situé sur le côté ; les électrons provenant des faces situées « dos » au détecteur sont réfléchis par la surface et arrivent donc en plus petite quantité au détecteur, créant un effet d’ombre.

Imagerie en électrons rétrodiffusés

Les électrons rétrodiffusés proviennent d’un volume plus important ; le volume d’émission fait donc plusieurs fois la taille du faisceau. La résolution spatiale du microscope en électrons rétrodiffusés est d’environ 100 nm. Les électrons rétrodiffusés traversent une épaisseur importante de matière avant de ressortir (de l’ordre de 450 nm). La quantité d’électrons capturés par les atomes rencontrés et donc la quantité d’électrons rétrodiffusés qui ressortent dépend de la nature chimique des couches traversées. Le taux d’émission électronique augmente avec le numéro atomique. On obtient donc un contraste chimique, les zones contenant des atomes légers (A faible) apparaissant en plus sombre.

Le contraste topographique obtenu dépendra essentiellement du type de détecteur et de sa position. Dans le cas d'un détecteur annulaire placé dans l'axe du faisceau primaire, au dessus de l'échantillon, les électrons rétrodiffusés seront redirigés vers le haut de la colonne : le taux d’émission dépend peu du relief, l’image apparaît donc « plate ».

Dans le cas d'un détecteur en position latérale (Everhart-Thornley polarisé positivement), les électrons rétrodiffusés émis par les faces "cachées" illuminées par le faisceau ne peuvent atteindre le détecteur, en raison de l'absence de déviation opérée par ce dernier sur ces électrons ayant une grande énergie cinétique : il en résulte une image avec des ombres portées très marquées.

Imagerie en diffraction d’électrons rétrodiffusés

- Pour des articles détaillés, voir Diffraction d’électrons rétrodiffusés et Théorie de la diffraction sur un cristal

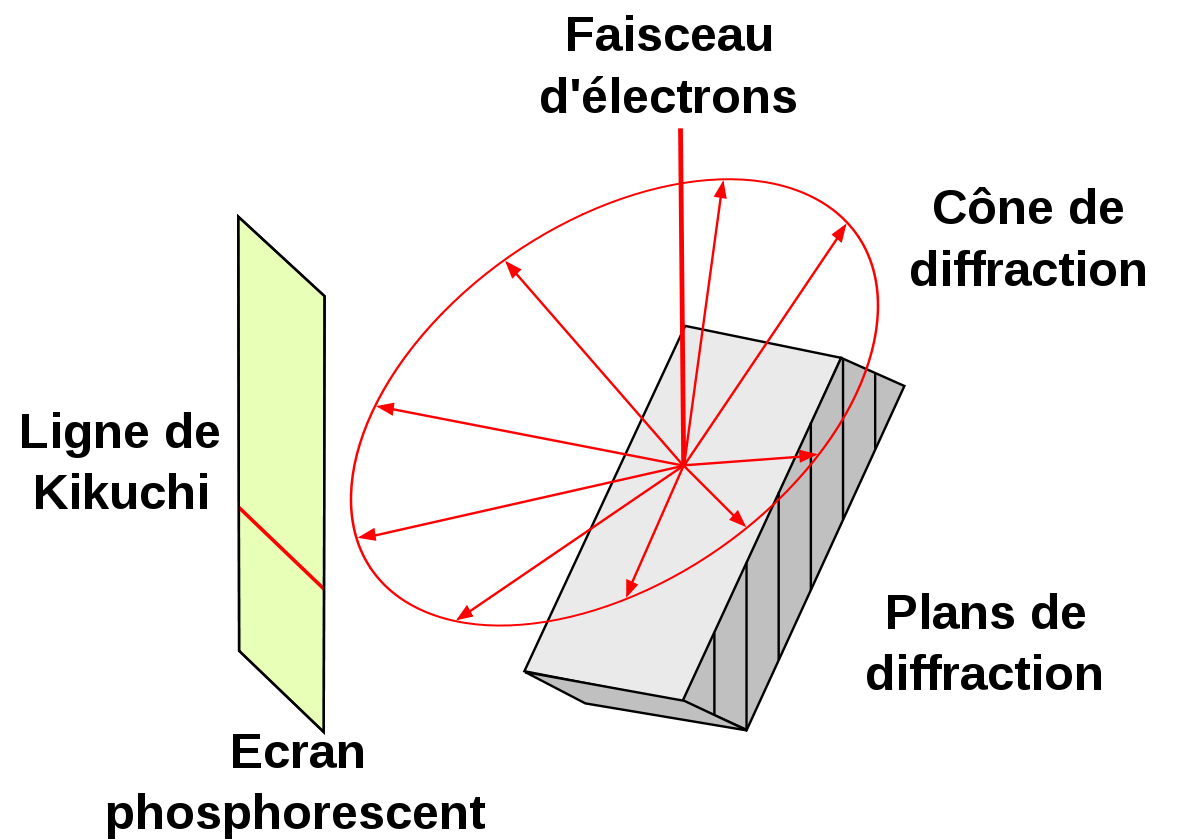

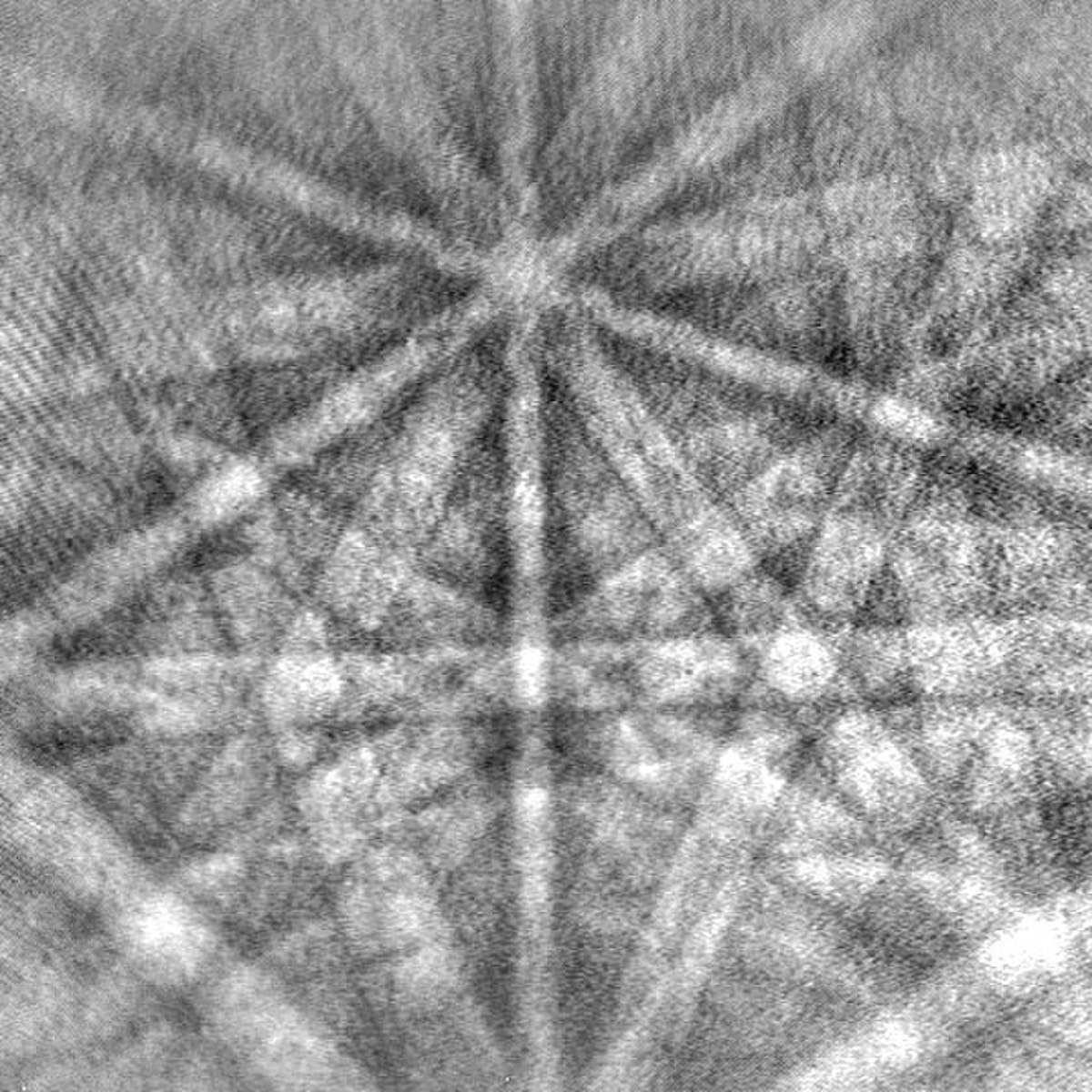

Comme toute particule élémentaire, les électrons ont un comportement corpusculaire et ondulatoire. Ce mode d’imagerie en diffraction d’électrons rétrodiffusés (plus connu sous le nom de EBSD pour Electron BackScatter Diffraction en anglais) utilise la propriété ondulatoire des électrons et leur capacité à diffracter sur un réseau cristallographique. Elle est particulièrement efficace pour caractériser la microstructure des matériaux polycristallins. Elle permet de déterminer l’orientation des différents grains dans un matériau polycristallin et l’identification des phases d’une cristallite dont la composition a préalablement été faite par spectrométrie X.

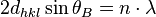

Couplé à un capteur CCD, le détecteur EBSD est composé d’un écran phosphorescent qui se trouve directement dans la chambre d’analyse du microscope. L’échantillon est incliné en direction du détecteur et l’angle par rapport au faisceau d’électrons primaires est de l’ordre de 70 °. Lorsque les électrons viennent frapper la surface de l’échantillon, ils la pénètrent sur une certaine profondeur et sont diffractés par les plans cristallographiques selon un angle θB dont la valeur est donnée par la loi de Bragg :

dhkl représente la distance interréticulaire, λ la longueur d’onde et le nombre entier n l’ordre de diffraction.

La diffraction se fait sur 360 ° et chaque plan diffractant crée un « cône de diffraction » dont le sommet se situe au point d’impact du faisceau d’électrons primaires. Il existe donc autant de cônes de diffraction que de plans diffractants. L’espacement entre ces différents cônes est, par l’intermédiaire de la loi de Bragg, relié à la distance entre les plans cristallins.

L’inclinaison de l’échantillon et la position de l’écran phosphorescent sont telles que ces cônes viennent frapper l’écran. Les électrons font scintiller l’écran phosphorescent et peuvent être détectés par la caméra CCD. Sur l’écran, ces portions de cônes tronqués apparaissent sous la forme de lignes. Le cliché de diffraction que l’on obtient est une superposition de bandes sombres alternées avec des bandes de plus forte intensité que l’on appelle lignes de Kikuchi. Ces lignes, leurs divers points d’intersection et leurs espacements, peuvent être, en connaissant la distance de l’écran à l’échantillon, convertis en angles et l’on peut ainsi déterminer les paramètres de maille.

Avec cette méthode et du fait de la grande inclinaison de l’échantillon, la résolution spatiale est très asymétrique : de l’ordre de 1 µm latéralement mais de l’ordre de 50 à 70 µm longitudinalement.

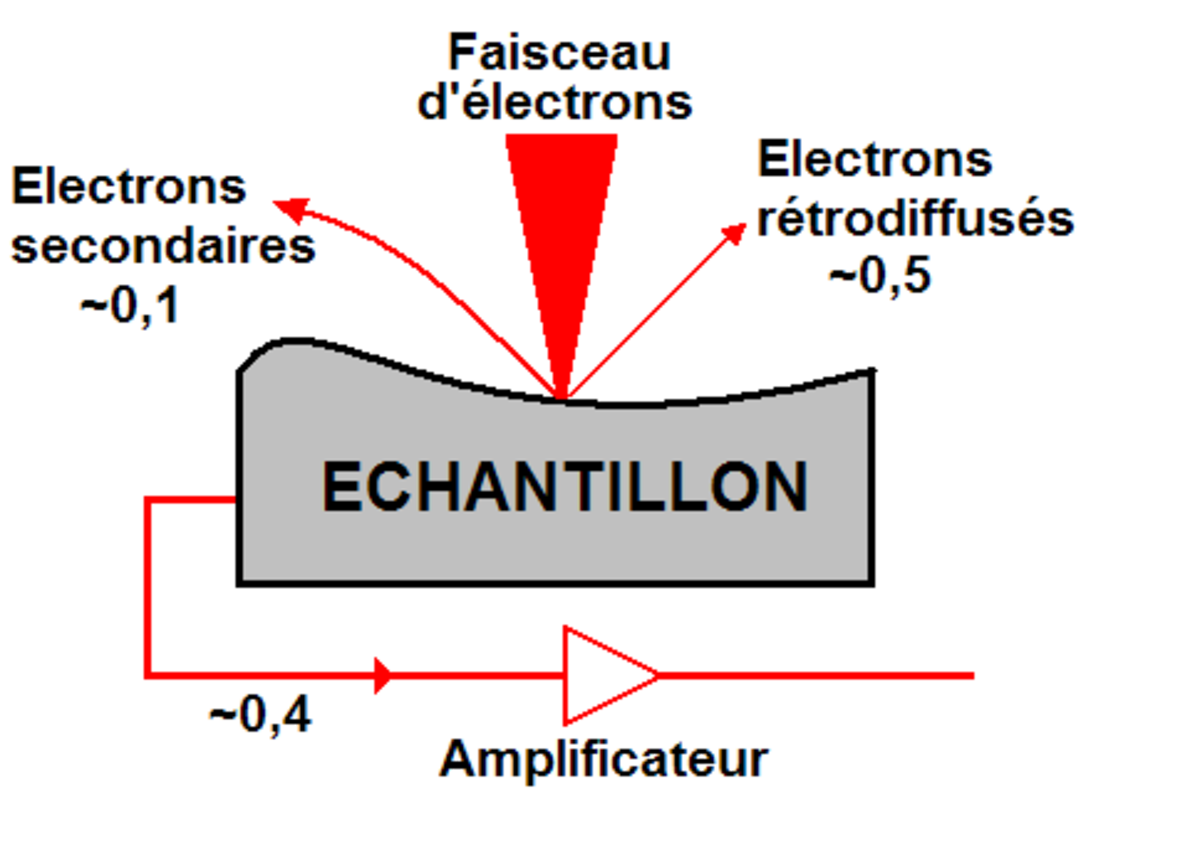

Imagerie en courant d’échantillon

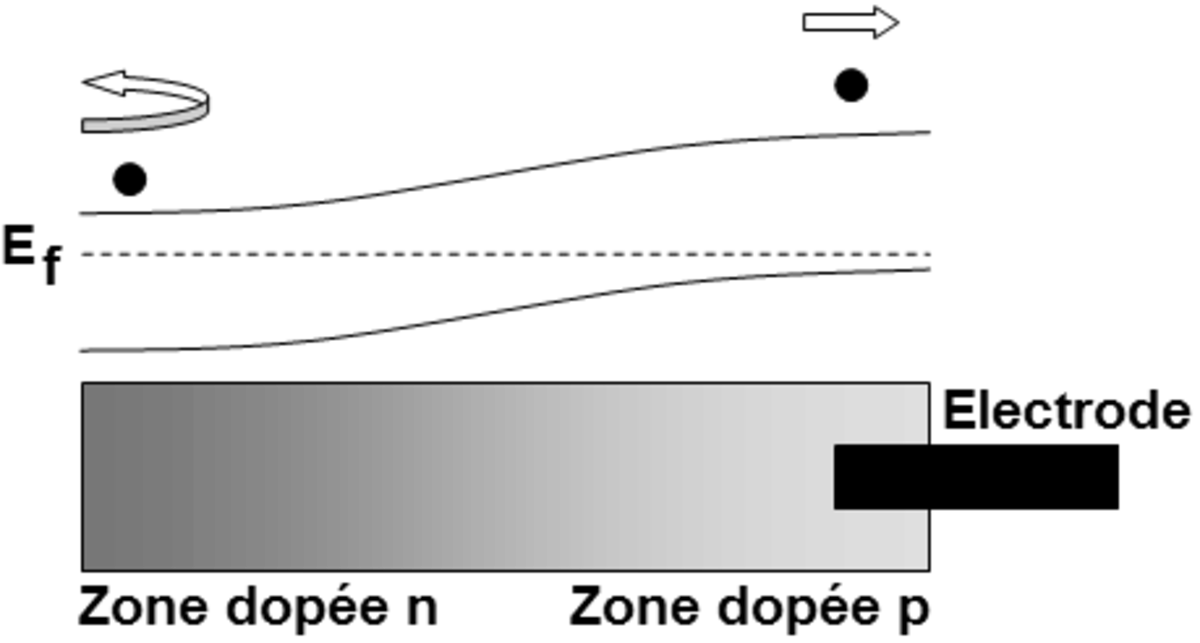

Le principe de l’imagerie en courant d’échantillon (en anglais EBIC pour Electron Beam Induced Current ou Courant Induit par un Faisceau Électronique) est différent des précédents modes de fonctionnement car il n’est pas basé sur une analyse des particules éventuellement réémises par la matière mais sur une mesure du courant transmis par l’échantillon. Lorsqu’un échantillon est bombardé par un certain flux d’électrons incidents, environ 50 % de ces éléments sont réémis sous forme d’électrons rétrodiffusés et 10 % sous forme d’électrons secondaires. Le reste du flux d’électrons se propage à travers l’échantillon jusqu’à la Terre. En isolant l’échantillonn on peut canaliser ce courant et en l’amplifiant, on peut l’utiliser pour créer une image de la structure de l’échantillon : c’est le principe de l’imagerie en courant d’échantillon.

Le courant induit au sein de l’échantillon est particulièrement sensible à un éventuel champ électrique. La technique par courant d’échantillon est principalement utilisée pour représenter des régions où le potentiel électrique varie. La différence de dopage au sein d’une jonction p-n entre la zone dopée n et la zone dopée p induit une polarisation. Cette technique est particulièrement utilisée pour étudier les jonctions p-n des semi-conducteurs où la conductivité électrique varie en fonction du dopage. Lorsque le faisceau d’électrons se situe sur la zone dopée n, le courant transmis est faible alors que lorsqu’il se trouve sur la zone dopée p, les électrons se propagent plus facilement et la zone apparaît en plus clair.

En dehors de cet exemple des jonctions p-n, l’imagerie en courant d’électrons est particulièrement adaptée pour repérer des défauts (par exemple un défaut ponctuel) d’un réseau cristallin qui apparaissent alors sous la forme de points ou de lignes noirs, une hétérogénéité de dopage.

Imagerie chimique élémentaire par spectrométrie de rayons X

L’énergie des rayons X émis lors de la désexcitation des atomes dépend de leur nature chimique (ce sont les raies caractéristiques). En analysant le spectre des rayons X, on peut avoir une analyse élémentaire, c’est-à-dire savoir quels types d’atomes sont présents. Le faisceau balayant l’écran, on peut même dresser une cartographie chimique, avec toutefois une résolution très inférieure à l’image en électrons secondaires (de l’ordre de 3 μm).

L’analyse peut se faire par dispersion de longueur d’onde (WDS, wavelength dispersive spectroscopy), c’est le principe de la microsonde de Castaing inventée en 1951 par Raymond Castaing, ou par sélection d’énergie (EDS, energy dispersive spectroscopy). La technique utilisant les longueurs d’onde est plus précise et permet des analyses quantitatives alors que celle utilisant l’énergie est plus rapide et moins coûteuse.

En dispersion d’énergie la détection des photons X est réalisée par un détecteur constitué d’une diode de cristal de silicium dopé en lithium en surface ou d'un critsal de Germanium.

Ce cristal est maintenu à la température de l’azote liquide pour minimiser le bruit électronique, et ainsi améliorer la résolution en énergie et donc la résolution spectrale. Le détecteur est protégé par une fenêtre en béryllium pour éviter son givrage lors d’un contact avec l’air ambiant.