Microscopie électronique à balayage - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Instrumentation

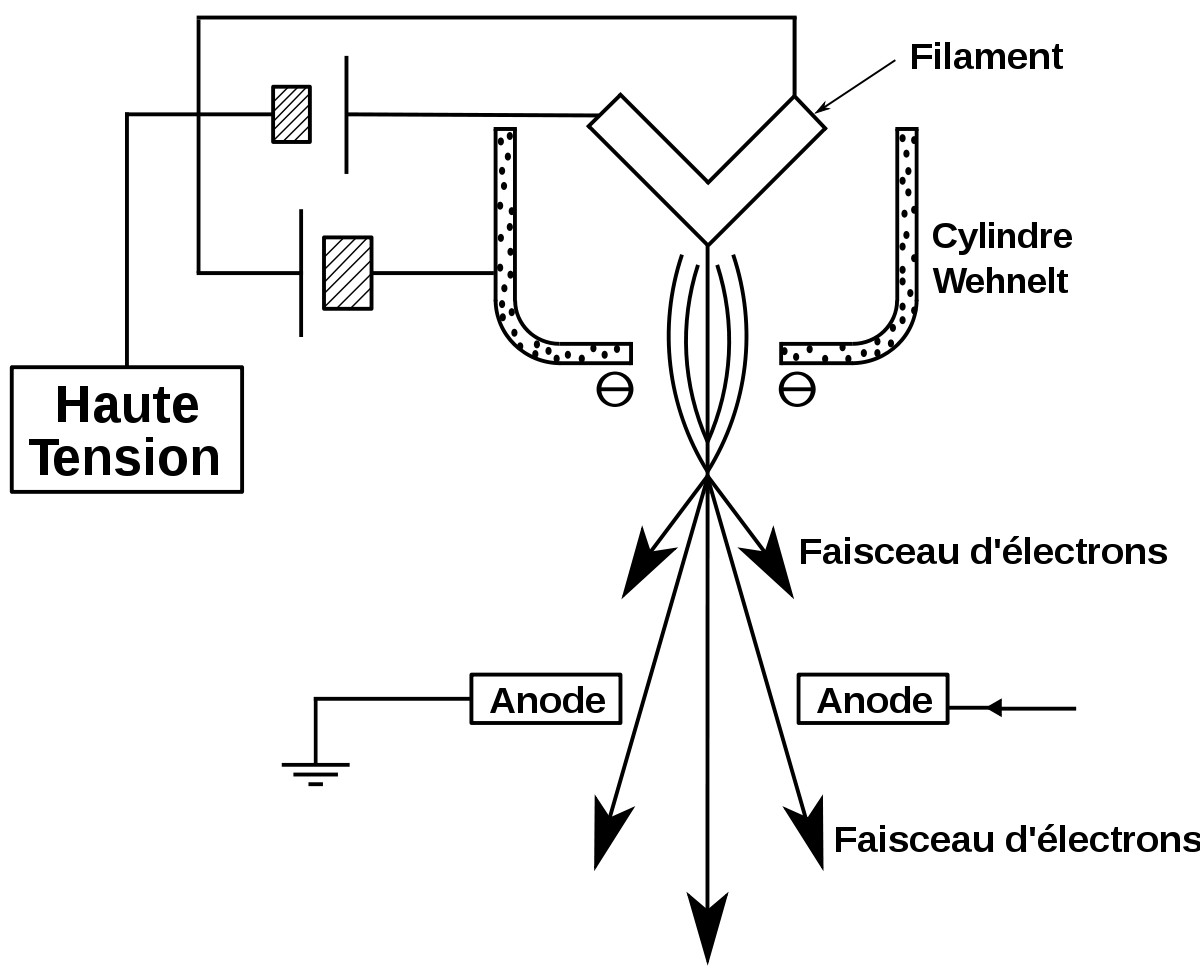

Canon à électrons

Le canon à électrons est un des composants essentiels d’un microscope électronique à balayage. C’est en effet la source du faisceau d’électrons qui viendra balayer la surface de l’échantillon. La qualité des images et la précision analytique que l’on peut obtenir avec un MEB requièrent que la tache électronique sur l’échantillon soit à la fois fine, intense et stable. Une forte intensité dans une tache la plus petite possible nécessite une source « brillante ». L’intensité ne sera stable que si l’émission de la source l’est également.

Le principe du canon à électrons est d’extraire les électrons d’un matériau conducteur (qui en est une réserve quasiment inépuisable) vers le vide où ils sont accélérés par un champ électrique. Le faisceau d’électrons ainsi obtenu est traité par la colonne électronique qui en fait une sonde fine balayée sur l’échantillon.

Il existe deux familles de canon à électrons selon le principe utilisé pour extraire les électrons :

- l’émission thermoïonique, avec les filaments de tungstène et pointes LaB ;

- l’émission par effet de champ.

Il existe également un principe intermédiaire : la source Schottky à émission de champ, de plus en plus employée.

Suivant ces distinctions et le mode de fonctionnement, les canons à électrons ont des propriétés et des caractéristiques différents. Il existe des grandeurs physiques pour les caractériser. La principale est la brillance mais la durée de vie est également très importante, ainsi que la stabilité. Le courant maximum disponible peut également être pris en considération, ainsi que la dispersion énergétique.

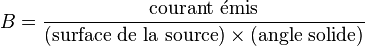

Brillance d’une source

On peut définir la brillance B d’une source par le rapport du courant émis par la source au produit de la surface de la source par l’angle solide. Dans le cas général, on ne sait mesurer que la surface d’une « source virtuelle » qui est la zone d’où semblent provenir les électrons.

Pour une source d’électrons dont les caractéristiques sont :

- le diamètre de la source virtuelle d ;

- le courant émis I ;

- le demi-angle d’ouverture α.

l’expression de la brillance devient :

Dans les systèmes optiques, la brillance, qui se mesure en A.m-2.sr-1 (ampères par unité de surface et par angle solide), a la propriété de se conserver lorsque l’énergie d’accélération est constante. Si l’énergie varie, la brillance lui est proportionnelle. Pour obtenir un signal de détection abondant lorsque la tache électronique sur l’échantillon est très petite, il faut que la brillance de la source soit la plus élevée possible. Dans la littérature, on trouve très souvent la brillance exprimée en A⋅cm-2.sr-1.

Émission thermoïonique : Filament de tungstène et pointes LaB6

Des matériaux tels que le tungstène et l’hexaborure de lanthane (LaB6) sont utilisés en raison de leur faible travail de sortie, c’est-à-dire de l’énergie nécessaire pour extraire un électron de la cathode. En pratique, cette énergie est apportée sous forme d’énergie thermique en chauffant la cathode à une température suffisamment élevée pour qu’une certaine quantité d’électrons acquière l’énergie suffisante pour franchir la barrière de potentiel qui les maintient dans le solide. Les électrons qui ont franchi cette barrière de potentiel se retrouvent dans le vide où ils sont ensuite accélérés par un champ électrique.

Dans la pratique, on peut utiliser un filament de tungstène, formé comme une épingle à cheveux, que l’on chauffe par effet Joule, comme dans une ampoule électrique. Le filament est ainsi porté à une température supérieure à 2 200 °C, typiquement 2 700 °C.

Les cathodes au LaB6 doivent être chauffées à une température moins élevée mais la technologie de fabrication de la cathode est un peu plus compliquée car le LaB6 ne peut pas être formé en filament. En fait, on accroche une pointe de monocristal de LaB6 à un filament en carbone. Le cristal d’hexaborure de lanthane est porté aux alentours de 1 500 °C pour permettre l’émission d’électrons. Cette cathode nécessite un vide plus poussé que pour un filament de tungstène (de l’ordre de 10-6 à 10-7 torr contre 10-5). Les cathodes en hexaborure de Cerium (CeB6) ont des propriétés très voisines.

Le filament de tungstène porté à une température de 2 700 °C a une brillance typique de 105 A⋅(cm-2⋅sr-1) pour une tension d’accélération de 20 kilovolts. Il a, à cette température, une durée de vie entre 40 et 100 heures. Le diamètre de la source virtuelle est de l’ordre de 40 µm.

La cathode LaB6 portée à une température de 1 500 °C a une brillance typique de 106 A⋅cm-2⋅sr-1 pour une durée de vie entre 500 et 1 000 heures. Le diamètre de la source virtuelle est de l’ordre de 15 µm.

Canons à émission de champ

Le principe d’un canon à émission de champ est d’utiliser une cathode métallique en forme de pointe très fine et d’appliquer une tension de l’ordre de 2 000 à 7 000 volts entre la pointe et l’anode. On produit ainsi, par « effet de pointe », un champ électrique très intense, de l’ordre de 107 V⋅cm-1, à l’extrémité de la cathode. Les électrons sont alors extraits de la pointe par effet tunnel. Il existe deux types de canons à émission de champ (FEG en anglais pour Field Emission Gun) :

- l’émission de champ à froid (CFE en anglais). La pointe reste à température ambiante :

- l’émission de champ assistée thermiquement (TFE en anglais). La pointe est alors portée à une température typique de 1 800 K.

Le gros avantage des canons à émission de champ est une brillance théorique qui peut être cent fois plus importante que celle des cathodes LaB6. Le deuxième type de canon (assisté thermiquement) est de plus en plus utilisé, car il permet pour un sacrifice en brillance très modeste de mieux maîtriser la stabilité de l’émission. Le courant disponible est également plus élevé. Avec un canon à émission de champ froid, le courant disponible sur l’échantillon n’est en effet jamais supérieur à 1 nA, alors qu’avec l’assistance thermique, il peut approcher les 100 nA.

Une autre grosse différence entre les canons à émission de champ et les canons thermoïoniques est que la source virtuelle est beaucoup plus petite. Cela provient du fait que toutes les trajectoires sont normales à la surface de la pointe, qui est une sphère d’environ 1 µm. Les trajectoires semblent ainsi provenir d’un point. C’est ainsi que l’on obtient des brillances très élevées : 108 A⋅cm-2⋅sr-1 pour les cathodes froides et 107 A⋅cm-2⋅sr-1 pour les cathodes à émission de champ chauffées. Sur l’échantillon, la brillance est toujours dégradée.

Le très petit diamètre de la source virtuelle nécessite moins d’étages de réduction, mais un inconvénient est que la source, moins réduite est plus sensible aux vibrations.

| Émission thermoïonique | Émission de champ | |||

|---|---|---|---|---|

| Matériaux | Tungstène | LaB6 | S-FEG | C-FEG |

| Brillance (A⋅cm-2⋅sr-1) | 105 | 106 | 107 | 108 |

| Température (°C) | 1 700–2 400 | 1 500 | 1 500 | ambiante |

| Diamètre de la pointe (nm) | 50 000 | 10 000 | 100–200 | 20–30 |

| Taille de la source (Nanomètre) | 30 000–100 000 | 5 000–50 000 | 15–30 | < 5 |

| Courant d’émission (µA) | 100–200 | 50 | 50 | 10 |

| Durée de vie (heure) | 40–100 | 200–1 000 | > 1 000 | > 1 000 |

| Vide minimal (Pa) | 10-2 | 10-4 | 10-6 | 10-8 |

| Stabilité à court terme (%RMS) | <1 | <1 | <1 | 4–6 |

Colonne optique

Colonnes pour canon à émission thermoïoniques

La fonction de la colonne électronique est de produire à la surface de l’échantillon une image de la source virtuelle suffisamment réduite pour que la tache électronique (le spot) obtenue soit assez fine pour analyser l’échantillon avec la résolution requise, dans la gamme des 0,5 à 20 nm. La colonne doit également contenir des moyens pour balayer le faisceau.

Comme les sources des canons à émission thermoïonique ont un diamètre typique de µm, la réduction de la colonne électronique doit être d’au moins 20 000, produite par trois étages comportant chacun une lentille magnétique (Voir figure ci-dessus).

La colonne électronique doit également comporter un diaphragme de limitation d’ouverture, car les lentilles magnétiques ne doivent être utilisées que dans leur partie centrale pour avoir des aberrations plus petites que la résolution recherchée. L’astigmatisme résultant, par exemple de défaut de sphéricité des lentilles peut être compensé par un « stigmateur », mais l’aberration sphérique et l’aberration chromatique ne peuvent être corrigées.

Le balayage de la tache électronique sur l’échantillon résulte de champs magnétiques selon les deux directions transverses, X et Y, produits par des bobines de déflexion qui sont parcourues par des courants électriques. Ces bobines de déflexion sont situées juste avant la dernière lentille.

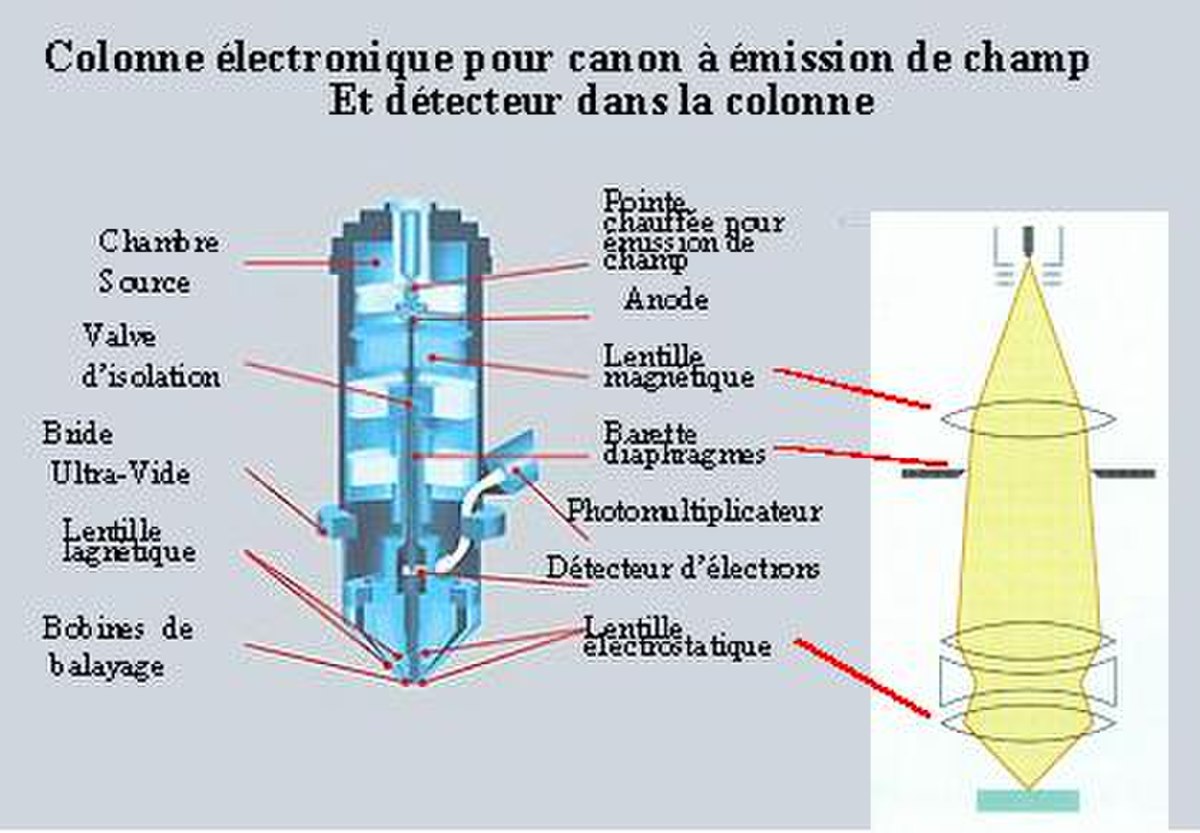

Colonnes pour canon à émission de champ

Les colonnes électroniques montées avec des canons à émission de champ peuvent avoir une réduction de la source bien inférieure à celle des colonnes conventionnelles.

La colonne Gemini représentée sur la figure ci-contre comporte deux lentilles magnétiques, mais cette paire de lentille, montées en doublet, ne constitue en fait qu’un seul étage de réduction. La structure en doublet permet d’éviter de limiter le nombre de cross-over, c’est-à-dire, d’images intermédiaires de la source, comme sur les colonnes conventionnelles, car ces cross-over sont générateurs de dispersion en énergie et donc d’aberration chromatique.

La forte brillance des sources à émission de champ les rend particulièrement propices aux applications à basse énergie d’impact, c’est-à-dire inférieure à 6 keV. car la brillance étant proportionnelle à l’énergie d’accélération, l’obtention d’un courant électronique primaire confortable ne saurait tolérer le cumul de deux handicaps, celui d’une source médiocre et d’une faible énergie d’accélération.

Plusieurs raisons peuvent pousser à rechercher les faibles énergies d’impact :

- lorsque l’image résulte d’un mode de détection qui met en cause l’ensemble de la poire de pénétration des électrons dans la matière, comme c’est le cas, par exemple, pour l’utilisation en microanalyse par rayons X : plus l’énergie d’impact est élevée, et plus la poire est évasée ;

- pour l’analyse dans les isolants dans le cas où une métallisation superficielle de l’échantillon introduirait un artefact de mesure.

Il existe un niveau d’énergie, situé aux environs de 1 500 eV dans le cas de la silice, pour lequel il y a autant d’électrons secondaires émis que d’électrons primaires incidents.

Pour travailler à basse énergie, par exemple à 1 500 eV ou à quelques centaines d’eV, il est intéressant de véhiculer les électrons à énergie plus importante dans la colonne, et de les ralentir juste avant l’échantillon. L’espace de ralentissement forme alors une lentille électrostatique, c’est ce qui est représenté sur la figure de ce paragraphe. Lorsque les électrons restent à énergie constante, les lentilles magnétiques ont des aberrations plus faibles que les lentilles électrostatiques, mais il se trouve que les lentilles comprenant une zone de ralentissement, nécessairement électrostatique, ont toutes les aberrations relatives à l’ouverture du faisceau considérablement réduite.

Lorsque l’énergie d’impact est faible, et qu’il y a un champ électrique de ralentissement proche de l’échantillon, la mise en place du détecteur d’électrons secondaires dans l’espace entre la dernière lentille et l’échantillon pose de plus en plus de problèmes. Une solution consiste alors à disposer le détecteur à l’intérieur de la colonne. En effet, le champ électrique qui ralentit les électrons primaires, accélère les électrons secondaires. En anglais, ce type d’arrangement est connu sous le nom d’in-lens detector ou Through-The-Lens detector (détecteur TTL). En français, on pourrait dire « détecteur dans la colonne ».

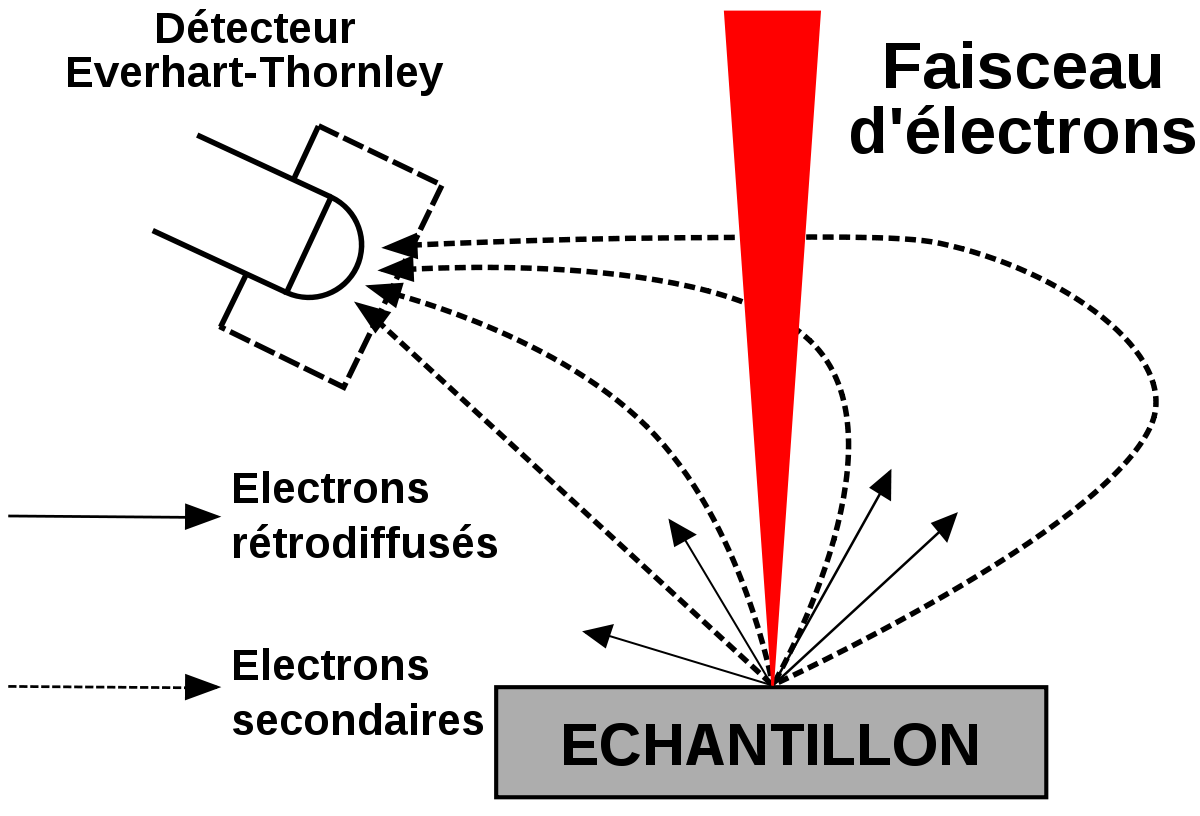

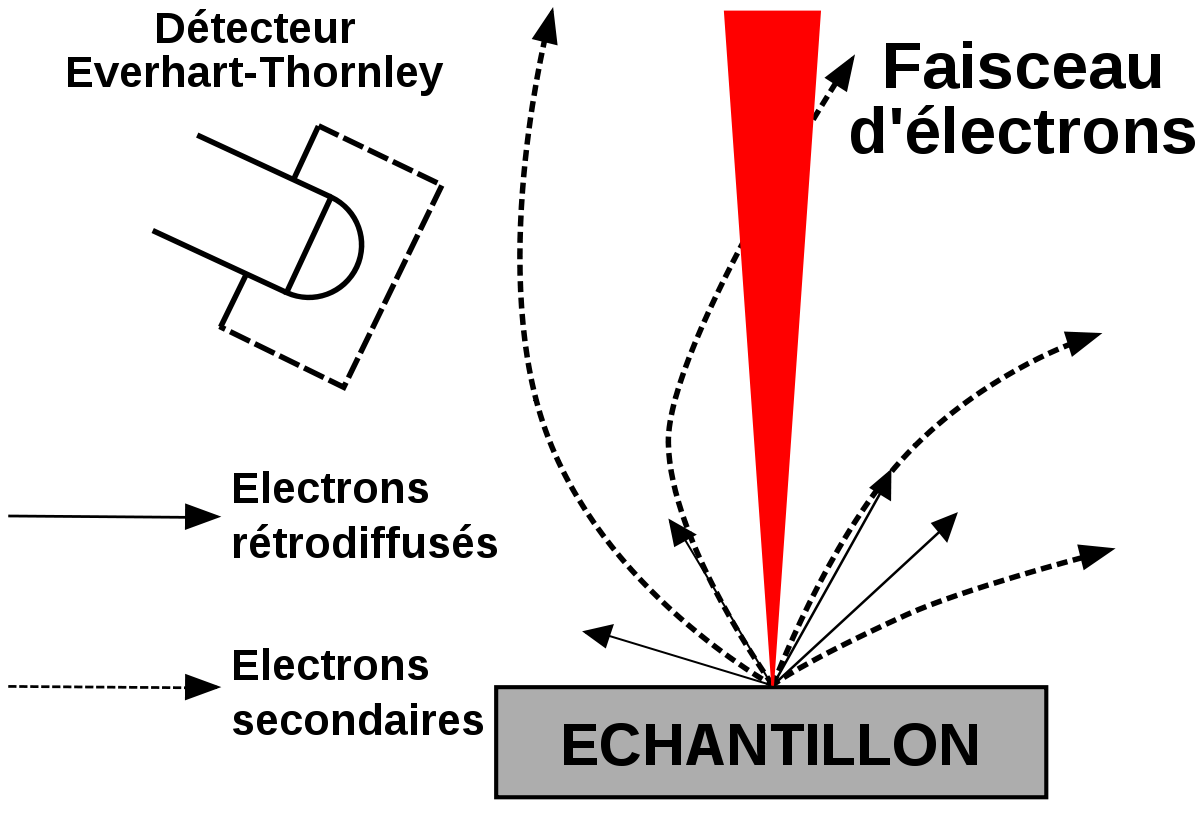

Détecteur d’électrons secondaires

Le détecteur d’électrons secondaires ou détecteur Everhart-Thornley a été développé dans le but d’améliorer le système de collection utilisé à l’origine par Vladimir Zworykin et qui était constitué d’un écran phosphorescent/photomultiplicateur. En 1960, deux étudiants de Charles Oatley, Thomas Eugene Everhart et RFM Thornley, ont eu l’idée d’ajouter un guide de lumière entre cet écran phosphorescent et ce photomultiplicateur. Ce guide permettait un couplage entre le scintillateur et le photomultiplicateur, ce qui améliorait grandement les performances. Inventé il y a plus d’un demi-siècle, ce détecteur est aujourd’hui celui le plus fréquemment utilisé.

Un détecteur Everhart-Thornley est composé d’un scintillateur qui émet des photons sous l’impact d’électrons à haute énergie. Ces photons sont collectés par un guide de lumière et transportés vers un photomultiplicateur pour la détection. Le scintillateur est porté à une tension de plusieurs kilovolts afin de communiquer de l’énergie aux électrons secondaires détectés - il s’agit en fait d’un procédé d’amplification. Pour que ce potentiel ne perturbe pas les électrons incidents, il est nécessaire de disposer une grille, sorte de cage de Faraday, pour blinder le scintillateur. Dans le fonctionnement normal, la grille est polarisée à quelque + 200 volts par rapport à l’échantillon de façon à créer à la surface de l’échantillon un champ électrique suffisant pour drainer les électrons secondaires, mais assez faible pour ne pas créer d’aberrations sur le faisceau incident.

La polarisation du scintillateur à une tension élevée et le fort champ électrique qui en résulte est incompatible avec un MEB à faible vide : Il se produirait alors une ionisation de l’atmosphère de la chambre d’observation consécutive à l’effet Paschen.

Polarisée à 250 volts par rapport à l’échantillon (voir schéma de gauche), la grille attire une grande partie des électrons secondaires émis par l’échantillon sous l’impact du faisceau d’électrons primaire. C’est parce que le champ électrique généré par la cage de Faraday est fortement dissymétrique qu’on peut obtenir un effet de relief.

Lorsque la grille est polarisée négativement, typiquement à - 50 volts (voir schéma de droite), le détecteur repousse l’essentiel des électrons secondaires dont l’énergie initiale est souvent inférieure à 10 eV. Le détecteur Everhart-Thornley devient alors un détecteur d’électrons rétrodiffusés.