Migration des oiseaux - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Origine

L'origine des migrations n'est pas connue et les scientifiques ne disposent pas de fossiles pouvant étayer leurs hypothèses. On estime cependant que l'alternance des épisodes climatiques glaciaires et des épisodes plus tempérés est prépondérante dans l'apparition des phénomènes migratoires. Dans cette hypothèse, seules les espèces migratrices auraient survécu aux périodes froides. Les migrations ont pu s'initier lorsque les espèces du Sud ont reconquis les niches écologiques vacantes du Nord.

Principe

Au début de l'automne, beaucoup d'oiseaux migrent sur de longues distances, principalement depuis les zones tempérées, vers le sud, puis reviennent vers le nord au cours du printemps. Les zones tempérées nordiques offrent l'avantage d'avoir des jours plus longs que les zones méridionales et elles offrent de plus longues plages de temps aux oiseaux pour nourrir leurs jeunes. Les zones méridionales, plus chaudes, offrent en revanche un approvisionnement alimentaire changeant peu avec la saison mais où la compétition alimentaire est plus élevée. L'avantage de la migration compense les coûts énergétiques et les dangers liés à la migration. La prédation peut en effet être augmentée pendant la migration. Certains rapaces comme l'épervier d'Europe, suivent les groupes de passereaux migrateurs. D'autres, tel le faucon d'Éléonore, calquent leurs périodes de reproduction, avec le passage automnal des passériformes. Des faits du même ordre ont été également observés chez une chauve-souris, la grande noctule Nyctalus lasiopterus. Le voyage des oiseaux migrateurs est souvent dur et bon nombre d'individus n'atteignent pas leur destination.

Certaines espèces sont totalement migratrices, d'autres partiellement c'est-à-dire que certains individus migrent et que d'autres préfèrent rester sédentaires ou résidents, à savoir qu'ils restent sur place. La migration partielle est très commune pour les espèces des continents méridionaux. En Australie, 32 % des passériformes et 44 % des autres espèces d'oiseaux sont partiellement migrateurs. Certaines populations migrent sur des petites distances, quelquefois en plusieurs étapes, d'autres sur des distances plus longues. Pour certaines espèces, la période de migration et les distances peuvent varier en fonction des âges ou/et des sexes. Dans le cas des pinsons des arbres, une très forte majorité de femelles et de juvéniles migrent vers le sud en hiver tandis que les mâles sont beaucoup plus sédentaires.

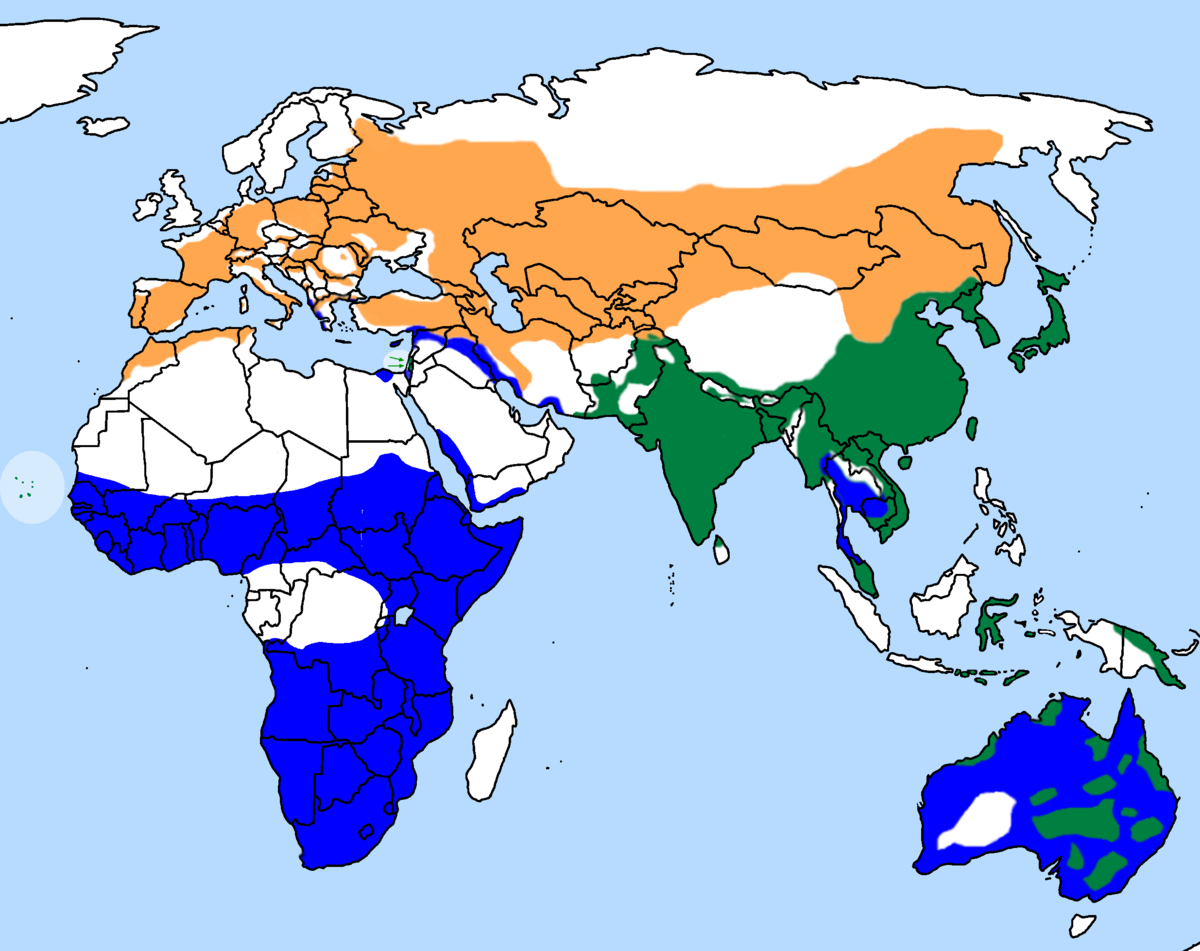

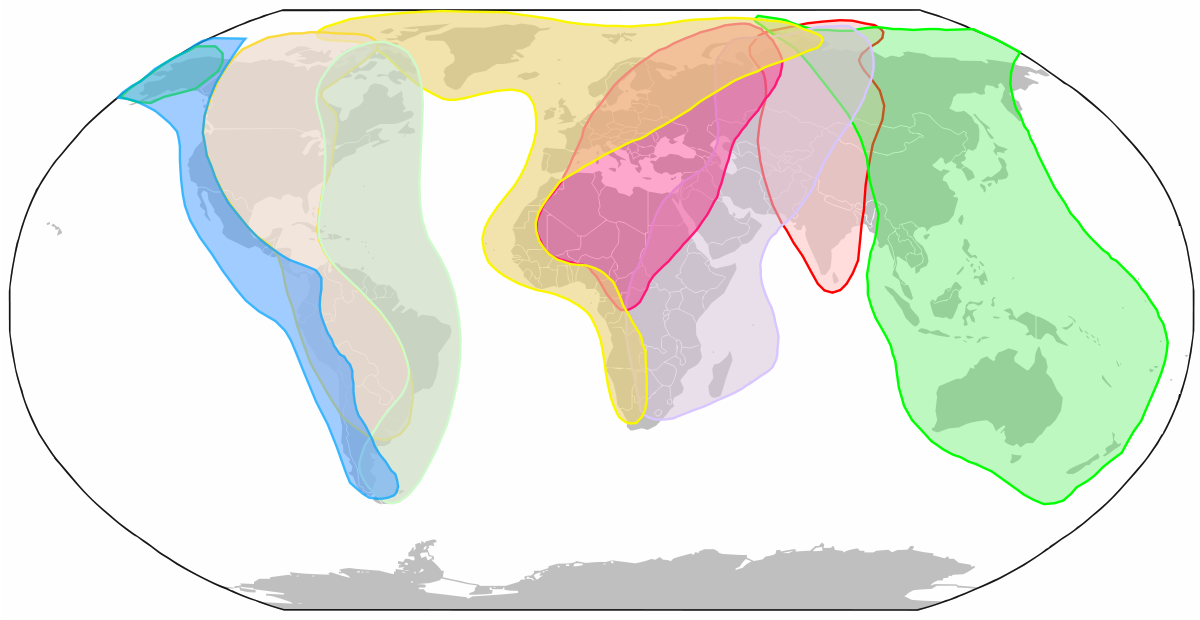

Bien que vivant sur de vastes zones, les oiseaux migrateurs se concentrent le long d'itinéraires bien établis connus sous le nom de corridors ou couloirs de migration. Au Canada, le Parc national de la Pointe-Pelée se trouve sur un de ces corridors où passent plus 360 espèces d'oiseaux. En Europe, Gibraltar et le détroit du Bosphore figurent parmi les sites migratoires les plus renommés. En France, le col de Baracuchet, la jetée du Clipon et le cap Gris-Nez sont également des sites reconnus. Ces itinéraires suivent typiquement les littoraux ou les massifs montagneux en tirant profit des courants aériens ascendants et en évitant les barrières géographiques telles que de trop grandes étendues d'eau. L'altitude à laquelle les oiseaux volent peut changer durant la migration. Ces considérations sur les barrières géographiques s'appliquent d'une façon inverse sur les oiseaux terrestres ou côtiers et sur les oiseaux de mer. Pour ces derniers un grand secteur de terre sans eaux superficielles pour les ressources alimentaires est une barrière infranchissable. Ainsi la bernache cravant qui migre de la péninsule de péninsule de Taïmyr vers la mer des Wadden se détourne par la mer Blanche plutôt que de traverser l'océan Arctique et le nord de la Scandinavie. On a pu également montrer que ces itinéraires ne sont pas forcément optimum énergiquement parlant c'est-à-dire que les itinéraires qui relient les haltes ne sont pas les plus courts. Ce ne sont pas non plus les itinéraires qui passent par les meilleures zones d'approvisionnement. Ces itinéraires peuvent résulter de modification d'aire de destination ou de départ comme dans le cas de l'augmentation de l'aire de répartition de la Grive à dos olive d'il y a 10 000 ans.

Les oiseaux ne volent en général que quelques heures dans la journée puis font halte sur des surfaces propices où ils peuvent se reposer et se nourrir. Certaines traversées, comme celle de la Méditerranée, peuvent s'avérer plus longues. La position de ces haltes migratoires semble influer les trajectoires et les durées de vol. Ces haltes sont, au vu des expériences menées, apprises par certaines espèces qui vont ensuite y retourner, année après année, comme le montre le baguage. Par conséquent la protection de ces zones est un enjeu important dans la lutte pour la protection des oiseaux. En Amérique du Nord, le fleuve Delaware et la baie de Fundy sont des haltes importantes pour les échassiers. La barge rousse serait l'oiseau migrateur à parcourir la plus longue distance sans halte. Elle voyage depuis l'Alaska jusqu'à la Nouvelle-Zélande c’est-à-dire 11 000 km.

La migration dans l'hémisphère méridional est beaucoup plus difficile à cerner que celle de l'hémisphère nord. Ces espèces migrent globalement du sud au nord, à cause de la géographie, les couloirs sont plus étroits et moins accessibles à la surveillance humaine et les espèces concernées font des vols plus longs et s'alimentent durant leur vol. Enfin certaines espèces migratrices ont aussi des individus résidents dans les zones d'observation et il est très difficile de distinguer les migrants des résidents.