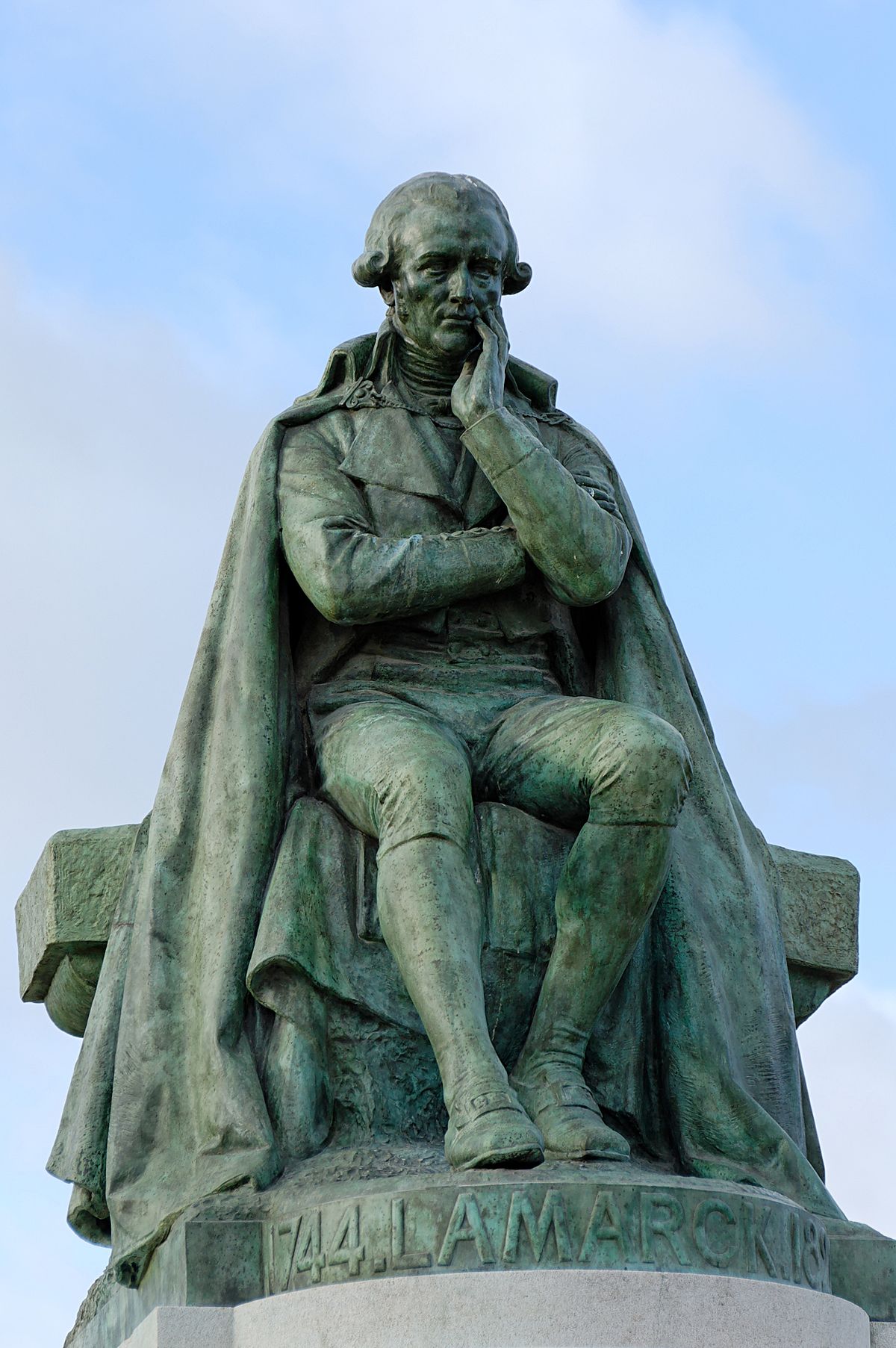

Neolamarckisme - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Le Néo-Lamarckisme et l’épigénetique

Le néo-lamarckisme est un mouvement qui apparaît vers la fin du XIXe siècle et remet au gout du jour la théorie de Lamarck en se basant sur les nouvelles découvertes génétiques et les mécanismes cellulaires.

Des chercheurs (Marcus Pembrey, professeur de génétique clinique de l'Institute of Child Health à Londres, en collaboration avec le chercheur Bygren suédois Lars Olov) ont montré grâce à des analyse de généalogie et des études sur les habitants de la suède que leur vie est influencée par le mode de vie de leurs grands-parents. Ainsi des grands-parents ayant connu la famine à des moments critiques peuvent influencer l’espérance de vie de leurs petits enfants en augmentant le risque de développer des maladies cardio-vasculaires ou un diabète.

Il existe plusieurs façons de transmettre des caractères acquis : par la transmission de la mère à l’enfant de ses propres anticorps ou encore grâce à des mutations de génome dans les cellules somatiques et surtout grâce au mécanisme épigénétique. Nous allons orienter notre propos à ce niveau.

Lamarck donne le premier aperçu de l’épigénétique dans « l’histoire naturelle des animaux sans vertèbres ». En 1815, Il écrit « les facultés des animaux sont des phénomènes organiques et physiques ». L’épigénétique est un nouvel aspect de l’hérédité. La transmission héréditaire est due à des modifications des gènes sans agir sur les séquences des acides aminés. Ces modifications sont stables et réversibles.

L’épigénétique est principalement basé sur trois processus :

- La méthylation de l’ADN :

Certaines bases de l’ADN peuvent être méthylées (cytosine précédée d’une guanine) ces méthylations permettent d’inactiver ou d’activer la mise en place de l’ARN polymérase sur le promoteur et empêche donc la transcription.

- Modification de la chromatine :

La chromatine entoure les deux brins ADN, elle est composée d’histone et permet d’enrouler et de protéger l’ADN. Cependant elle joue aussi un rôle dans la régulation de la transcription. Grâce à l’acétylation de la lysine, située au bout de l’histone, et qui libère la chromatine, cela permet à différents facteurs de pouvoir atteindre alors l’ADN. La méthylation, elle, agit sur l’arginine et la lysine et a aussi un rôle dans la régulation de la transcription.

- Paramutation :

C’est une interaction entre deux allèles d’un unique locus où l’un a subi une modification épigénétique. On obtient alors un changement héréditaire du phénotype. Ce changement est considéré comme une exception aux lois de Mendel.

Expériences

Les expériences suivantes montrent des exemples d’organismes chez lesquels un trait est apparu suite à une modification épigénétique et qui est par la suite transmis aux descendants.

Mémoire du stress chez les plantes

Certaines études ont montré que les plantes font parfois faire face aux différents stress environnementaux (température, humidité, disponibilité des nutriment du sol ou infection virale par exemple) en déstabilisant leur génome, au travers d’une augmentation du taux de recombinaison homologue dans les tissus somatiques, et que cette réponse pouvait être transmise aux générations suivantes.

Des plantes transgéniques du genre Arabidopsis ont été utilisées pour mettre en évidence ce phénomène. La nouvelle séquence implantée dans ces plantes comporte deux séquences chevauchantes (GU et US) du gène β-glucuronidase (GUS), séparées par un gène de résistance à l’hygromycine (antibiotique). Une recombinaison homologue entre les deux fragments produit un gène β-glucuronidase fonctionnel (GUS), détectable par coloration histochimique. Ici, le stress était induit par une exposition à des rayon UV-C (longueur d’onde 280-10nm) qui augmente entre 2 et 4 fois la fréquence de recombinaison homologue des tissus somatiques (des résultats similaires peuvent être obtenus par l’injection dans la plante de peptides issus d’un pathogène qui imite son attaque).

La fréquence de recombinaison resta haute dans les 4 générations suivantes (autofécondation), suggérant que la mémoire de stress serait un phénomène basé sur un mécanisme épigénétique plutôt que génétique. Une série de croisements entre individus transgénique ou non et stressé ou non montra que les descendants peuvent hériter de cette mémoire par un seul des parents (male ou femelle) et que l’information épigénétique présente sur un chromosome peut influencer l’autre (le croisement entre plante transgénique non stressé et plante non transgénique stressée donna un descendant avec un gène β-glucuronidase fonctionnel).

Les mécanismes dirigeant ce processus sont inconnus mais il est possible que l’organisation de la chromatine joue un rôle dans la régulation de la recombinaison homologue, et qui pourrait s’apparenter à un phénomène de paramutation.

Le rôle des rétrotransposons et de la transcriptase inverse

Depuis les années 70, les études sur les cellules germinales mâles et la transcriptase inverse (RT) ont montré que les spermatozoïdes matures sont un lieu d’intense expression de gènes codant pour la transcriptase inverse (rétrotransposons) et que ces cellules ont la capacité d’ « absorber » de l’ADN ou de l’ARN étranger présent dans le milieu. Ainsi, ces mécanismes pourraient permettre aux spermatozoïdes de produire des rétrogènes (rétrotransposons ne codant pas pour la RT) biologiquement actifs. Ces découvertes sont quelque peu paradoxales dans le sens où les cellules germinales sont garantes de la transmission « honnête » de l’information génétique spécifique à un individu jusqu’à sa descendance. C’est pour cela que ces cellules ont mis en place des systèmes de protection pour éviter les évènements de rétrotransposition.

Il a été montré chez des souris que de l’ARN extracellulaire absorbé par des spermatozoïdes (et rétrotranscrit en ADN) pouvait être délivré à l’oocyte à la fertilisation, puis transmis au embryons (2 et 4 cellules) et enfin propagés (irrégulièrement) dans les tissus du descendant à l’âge adulte. Les individus issus de cette fécondation peuvent transmettre ces molécules d’ADN à leur descendants, de manière non Mendélienne, et qui seront aussi irrégulièrement propagées dans leurs tissus à l’âge adulte. Le fait que ces molécules d’ADN soit irrégulièrement distribuées dans l’organisme et que leur hérédité soit non Mendélienne et des études ultérieures suggèrent que ces molécules ne sont pas intégrées au chromosome, et restent probablement dans le spermatozoïde sous forme d’épisome, et que leur reproduction est indépendante de celle de l’ADN nucléaire. Etant donné que l’ARN internalisé par les spermatozoïdes peuvent contenir a peu près n’importe quelle information génétique, il est possible qu’un nouveau trait phénotypique soit ainsi transmis à la descendance par ce processus.

Exemple d'un phénomène épigénétique : la paramutation chez la souris

Kit est un gène de souris codant pour une tyrosine kinase et impliqué dans l'hématopoièse, dans la différenciation des cellules germinales et dans la mélanogénèse. Des souris hétérozygotes (génération 1), possédant l'allèle sauvage Kit et l'allèle Kit(tm1alf) (créé par l'insertion de Lac-Z juste en aval du site d'initiation de la traduction), sont viables et possèdent le phénotype visible et caractéristique "bout de queue blanche" tandis que les souris homozygotes Kit(tm1alf) meurent.

Tous les descendants issus du croisement (génération 2) entre ces souris hétérozygotes et des souris homozygotes pour l'allèle sauvage Kit sont de phénotype "bout de queue blanche". Ceci est contraire aux lois de Mendel qui prédirait les proportions suivantes chez les descendants : la moitié de phénotypes sauvages et la moitié de phénotypes "bout de queue blanche". Ces résultats s'expliquent par le phénomène de paramutation : l'allèle Kittm1alf dit "paramutagène" induit un changement de l'allèle Kit dit "paramutable".

De plus, les croisements entre ces mêmes descendants et d'autres souris homozygotes pour l'allèle Kit donnent également naissance à des souris (génération 3) de phénotype "bout de queue blanche". On en conclut que l'allèle paramutable Kit est devenu paramutagène chez les souris de la génération 2, on parle donc d'allèle Kit*. L'allèle Kit* a un taux de transcription plus élevé. Mais de nombreux transcrits issus de cette transcription sont aberrants. Et ces mêmes transcrits aberrants sont retrouvés en grande quantité dans le sperme de la souris et pourraient être à l'origine de la paramutation de l'allèle Kit sauvage dans le zygote. Conclusion : dans cette expérience, ce seraient les transcrits qui seraient responsables de la (para)mutation.

Un exemple de paramutation chez le maïs

Comme nous allons le voir, les ARN peuvent être à la base d’un changement de chromatine qui induira une paramutation. Le gène b1 code un facteur de transcription qui régule la pigmentation des tissus en intervenant dans la synthèse de l’anthocyanine. BI et B’ sont deux allèles de ce gène. L’allèle BI est paramutable et a un fort taux d’expression tandis que l’allèle B’ est paramutagène et s’exprime faiblement. Les allèles qui sont impliqués dans la paramutation de ce gène possèdent une séquence de 853 paires de bases (pb) qui est répétée sept fois et située 100 kilo bases (Kb) en amont du site d’initiation de la traduction. Il a été observé que le faible taux d’expression de l’allèle B’ était dû au fait que les sept exemplaires de la séquence répétée étaient plus méthylées et que la chromatine était plus compact par rapport à l’allèle BI.

Mais on ne connaît pas les mécanismes d’action de ces sept séquences sur l’expression du gène b1. Pour savoir quel type d’interaction existe entre les deux allèles impliqués dans la paramutation, les recherches se sont tournés vers le gène Mop1 qui code pour une ARN polymérase. En effet, il semblerait que cet ARN polymérase ait pour rôle de fabriquer des ARNsi résultant de la transcription de la séquence répétée sept fois 100 Kb en amont du gène b1. On pense donc que ces ARNsi sont responsables de la paramutation via des mécanismes complexes encore méconnus.

Pour explorer encore plus profondément cette question, il faudrait comprendre pourquoi lorsqu’il n’y a qu’une séquence répétée en amont d’un allèle neutre (ni paramutagène, ni paramutable), le taux d’ARNsi est le même que quand cette séquence est répétée sept fois. Il faudrait également voir si le fait que le gène Mop1 soit pléiotrope (Mop1 agit également au niveau de la floraison, de la santé et de la taille de la plante) influe sur le phénomène de paramutation.