Programme Voyager - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Les découvertes joviennes

À elles deux, les sondes prirent quelque 33 000 photographies du monde jovien, c'est-à-dire de la planète elle-même et de ses cinq principaux satellites. Les mesures enregistrées par les instruments, notamment sur l'atmosphère tourmentée de la géante gazeuse, ont permis aux scientifiques de mieux comprendre les processus physiques à l'œuvre sur Jupiter, tout en suscitant de nouvelles questions.

Les principales surprises provinrent des deux lunes les plus proches de la planète : Io et Europe. Les images de la première stupéfièrent les astronomes. Incontestablement, il y avait là un volcanisme actif, spectaculaire, dont l'autre seul exemple, dans le système solaire, se trouve sur la Terre. Sur certains clichés aux éclatantes couleurs vives, on distingue nettement un panache montant à 300 kilomètres au-dessus de la surface. De la matière est éjectée à la vitesse d'1 km/s. L'importante énergie nécessaire à l'activité de ces volcans émane d'un échauffement interne du satellite, provoqué par les effets de marée qu'engendre la masse immense de la proche Jupiter (il ne s'agit donc pas, comme dans le cas terrestre, de la chaleur résiduelle du noyau).

D'un monde de feu à un monde de glace, il n'y a que l'espace séparant Io d'Europe. La surface de celle-ci, peu marquée par les cratères d'impact - à la différence de tous les autres corps rocheux comme la Lune et Mercure par exemple -, trahit un remodelage récent. Mais ce qui interloqua le plus les astronomes fut le réseau de multiples coutures balafrant Europe comme autant de lignes de fracture. L'hypothèse la plus retenue aujourd'hui - élaborée à l'aide de la sonde Galileo - imagine qu'un océan souterrain se trouve sous une croûte cassante de glace d'une vingtaine de kilomètres d'épaisseur.

Lancement et traversée jusqu'à Jupiter

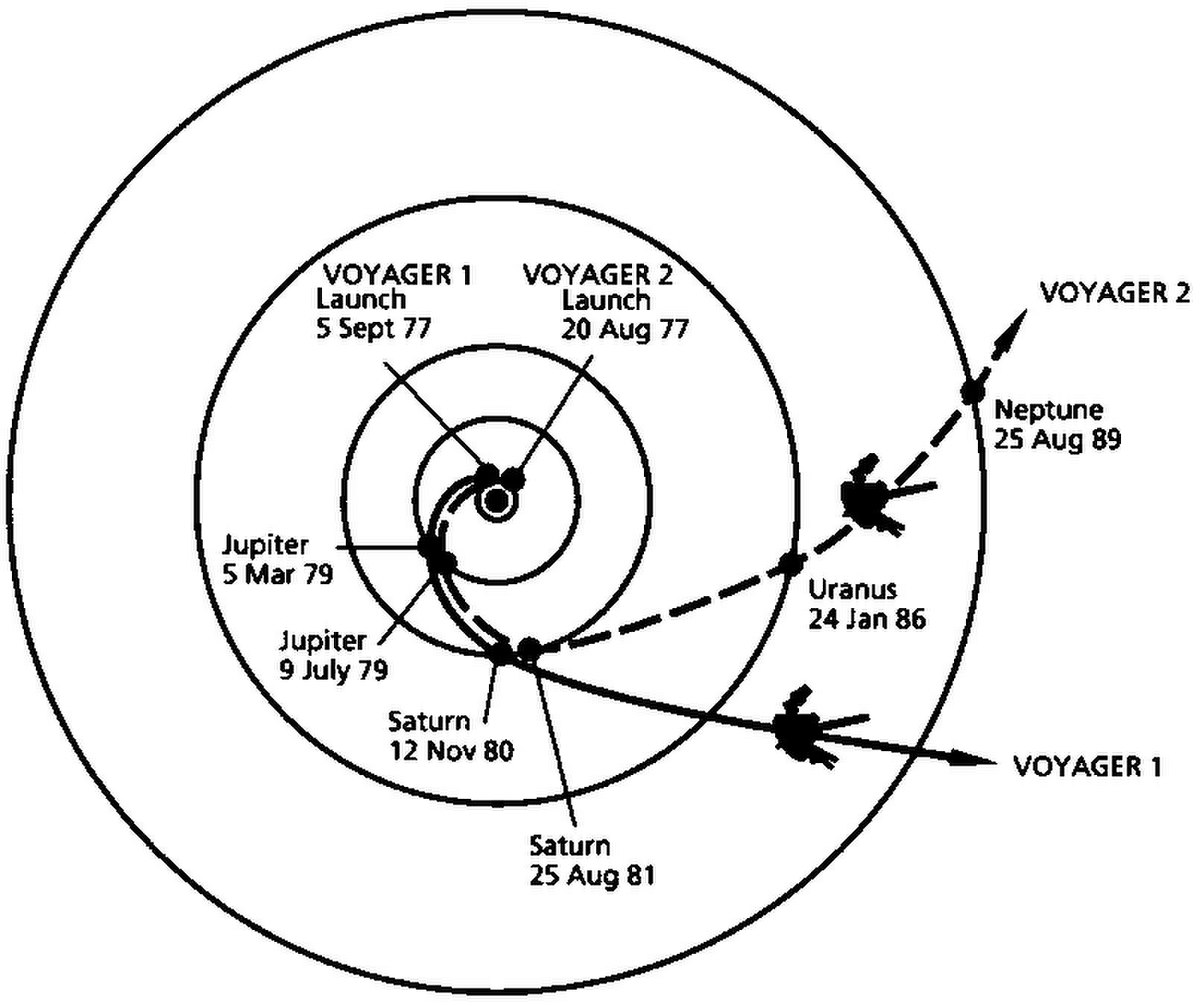

Voyager 2 fut lancée la première le 20 août 1977 et sa jumelle Voyager 1 le 5 septembre. Construites pour durer seulement cinq ans, les sondes sont aujourd'hui en 2010 plus de trois fois et demi fois plus éloignées de la Terre que Pluton. Toujours en état de fonctionnement, elles foncent vers l'héliopause, limite de l'influence magnétique du Soleil, où débute « officiellement » l'espace interstellaire.

Ces deux engins de 800 kilogrammes dotés d'une douzaine d'instruments et de caméras quittaient la Terre pour un grand tour du système solaire. La mission avait été conçue pour profiter d'un alignement planétaire exceptionnel - survenant une fois tous les 175 ans - qui permettait, avec une dépense minimale de temps et de carburant, de rendre visite aux quatre planètes gazeuses du système solaire : Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. À l'origine, la NASA ne disposait pas d'un financement suffisant pour prolonger la recherche au-delà de Saturne, mais s'appuyant sur le principe que l'on ne sait jamais ce qui peut arriver, les ingénieurs américains avaient programmé pour Voyager 2 une trajectoire incluant le survol d'Uranus et de Neptune. Chaque survol rapproché d'une de ces planètes géantes, donnait un coup d'accélérateur suffisant aux sondes pour les propulser au voisinage de la planète suivante. C'est ce qu'on appelle la technique de "fronde gravitationnelle" ou d'"assistance gravitationnelle".

La première phase de la mission permit à Voyager 1 de rendre visite à Jupiter le 5 mars 1979 à 350 000 km de la planète et à Saturne le 12 novembre 1980 à une distance de 124 000 km, puis sortant du plan de l'écliptique en prenant de l'avance sur Voyager 2 elle poursuivit sa route pour aller à la rencontre de l'héliopause. Le 17 février 1998, Voyager 1 dépassa la sonde Pioneer 10 pour devenir l'objet le plus distant de la Terre jamais envoyé dans l'espace. Elle est actuellement à un peu moins de 30 heures-lumière de la Terre ( précisément 29 h 15 m-lumière au 7 décembre 2007)

Quant à Voyager 2, elle approcha pour sa part Jupiter le 9 juillet 1979 à 71 400 km de la planète et Saturne le 25 août 1981 à une distance de 101 000 km, puis les ingénieurs de la NASA comprirent que Voyager 2 serait probablement capable de voler jusqu'à Uranus avec tous ses instruments en ordre de marche. Ce fut chose faite le 24 janvier 1986 avec un survol de la planète à 107 000 km, Voyager 2 réussissant à transmettre à la NASA des photos et données uniques de cette planète, de ses lunes et champs magnétiques. Après son passage à 48 000 km de Neptune le 25 août 1989, Voyager 2, au bout de ces 12 ans de voyage, prit à son tour une direction la faisant sortir du système solaire.

« Nous avons aussi découvert que Neptune avait les vents les plus forts même si elle reçoit le moins d'énergie du Soleil, mais la plus grande surprise fut la découverte des volcans en éruption sur Io, les premiers volcans en activité découverts ailleurs que sur Terre », se souvient Edward Stone, le scientifique responsable du projet Voyager depuis son origine et qui continue de suivre la progression des sondes depuis le JPL de la NASA, à Pasadena.