Refroidissement à eau - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

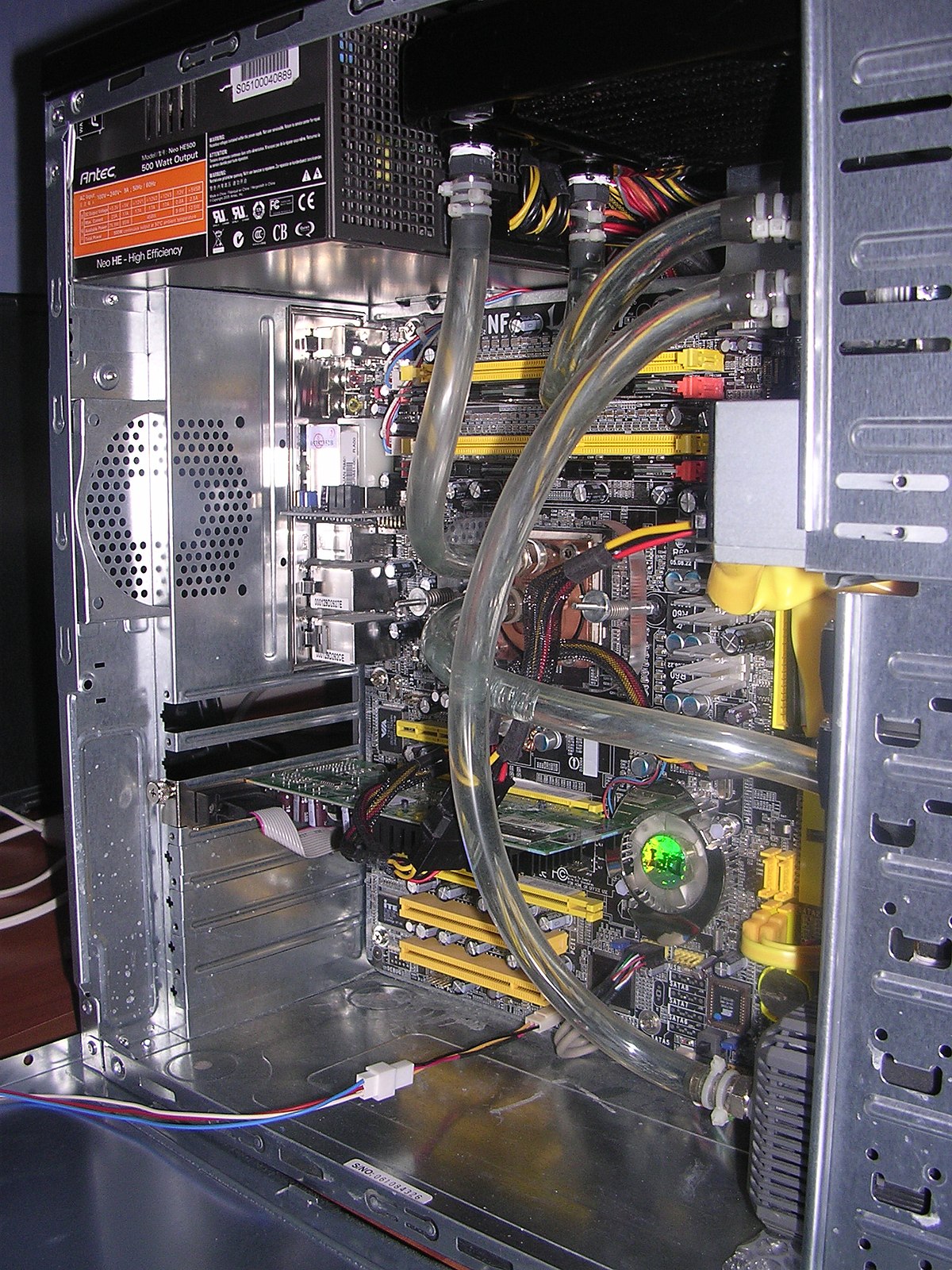

Le refroidissement à eau est une méthode de refroidissement pour ordinateur, qui à la différence du refroidissement à air préfère l'eau comme élément caloporteur, plus efficace que l'air.

Le principe est simple et s'inspire de procédés déjà utilisés dans les mondes industriel et automobile. La chaleur produite par un élément (usuellement les processeurs) est transférée dans l'eau à travers un échangeur (waterblock). Le liquide sera ensuite lui-même refroidi dans un dissipateur transmettant la chaleur à l'air.

Les utilisateurs du refroidissement à eau cherchent par un refroidissement plus efficace à pouvoir tirer le meilleur de leur matériel grâce au surcadençage (overclocking). Sans pour autant sacrifier le silence, le radiateur qu'intègre un refroidissement à eau est libéré des contraintes de montage que possède un ventirad. Le refroidissement à eau désigne l'ensemble du circuit fermé de refroidissement. On retrouve toujours une pompe, un dissipateur thermique, un ou des waterblocks, un réservoir ou air-trap, des tuyaux et des raccords.

Présentation du refroidissement à eau

Le refroidissement à eau dans son principe de fonctionnement vient directement de l'industrie. Son application à l'informatique est apparue au début des années 2000 avec la démocratisation des ordinateurs et d'internet.

Des pompes d'aquarium étaient d'abord utilisées, avec des waterblocks fabriqués par l'utilisateur (dits homemade, de l'anglais : « fait maison »). Les radiateurs étaient ceux utilisés dans les voitures, en particulier ceux de la Renault Twingo ou de l'Opel Corsa, ces radiateurs étaient appelés Big Moma.

Peu à peu, un marché a su se développer autour du refroidissement à eau, et de nos jours les pompes proviennent de l'industrie. Les radiateurs et waterblocks sont fabriqués par des entreprises spécialisées. Les moyens de production et de conception ont évolué, permettant la conception de waterblocks plus performants.

De nos jours, de nombreux magasins (principalement sur internet) proposent des gammes complètes de produits aussi bien au détail qu'en kits contenant le nécessaire pour assembler un circuit complet.

Un refroidissement à eau peut être intégré dans le boîtier. Dans certains montages, la pompe et le radiateur peuvent être déportés dans une Watercase.

Le montage série ou parallèle

La variation de la température du liquide de refroidissement dans un refroidissement à eau étant très faible, il n'est pas intéressant de monter les waterblocks en parallèle, ce qui diviserait le débit, et donc les performances du circuit. C'est pourquoi le montage en série en plus d'être simple est préféré au montage en parallèle.

Néanmoins le montage en parallèle peut devenir intéressant dans certains circuits qui mélangent des waterblocks de type différents et en grand nombre. Il demande une étude approfondie du circuit et de la répartition des pertes de charges. Un montage en parallèle est aussi plus dur à intégrer : il multiplie le nombre de tuyaux. Dans le cas d'un système avec des blocs à micro-canaux, le passage de l'eau est plus difficile dans le circuit et exerce alors une résistance sur la pompe. Cela diminue la durée de vie de la pompe. Lorsque l'on possède plusieurs échangeurs thermiques dotés de micro-canaux, il est conseillé de les mettre en parallèle.

Les éléments d'un refroidissement à eau

Le caloporteur

Il ne s'agit jamais d'eau du robinet, très calcaire et dans laquelle se développera des micro-organismes tel que des algues, dont le résultat serait une obstruction des éléments du circuit (radiateur et waterblocks) et dans le pire des cas, sa destruction.

Le liquide de refroidissement automobile est souvent utilisé. Il contient les additifs nécessaires à la prévention de ce phénomène, mais est très visqueux et donc coupé avec de l'eau déminéralisée.

Divers fluides sont vendus par les fabriquant de matériels de watercooling, qui ne sont bien souvent soit des esters additivés avec du colorant (comme en automobile), soit la même chose, mais avec de l'eau déminéralisée.

Ainsi le meilleur caloporteur liquide reste...l'eau déminéralisée. Alliant non conductivité, fluidité et pouvoir caloporteur très élevé (le plus élevé des fluides caloporteurs du marché).

Beaucoup de gens critiquent l'usage d'eau déminéralisée pure, du fait qu'elle ne protège pas de l'oxydoréduction et favorise la prolifération d'algues venant boucher le circuit,mais le simple fait d'utiliser un circuit de refroidissement mixte (des éléments en métaux différents mouillant ensemble) provoque l'oxydoréduction, comme par exemple le grand classique : waterblock en cuivre et radiateur en aluminium. Ce phénomène est parfaitement évitable en utilisant simplement un circuit homogène, comprendre par là: n'utilisant qu'un seul type de métal, le plus souvent du cuivre. Le surcoût est d'ailleurs négligeable vu le gain de performance ainsi que les soucis évités.

Enfin, le traitement anti-organisme est totalement inutile avec de l'eau déminéralisée, simplement du fait que l'eau est changée au moins une fois par an et ne contient naturellement pas d'organismes.

Le waterblock

Ils forment l'élément clef du refroidissement à eau. Le ou les waterblocks, par leur conception et les pertes de charge qu'ils engendrent, définissent le choix des autres éléments du circuit, en particulier celui de la pompe. Ainsi en règle générale avec des blocs très restrictifs (qui engendrent d'importantes pertes de charges) on choisira une pompe au débit faible mais avec une pression importante. Au contraire avec des blocs peu restrictifs, on utilisera une pompe au débit important. Les waterblocks peuvent être de toutes tailles et formes. Il est donc possible d'en poser sur à peu près tout ce qui chauffe dans un PC, du processeur au disque dur, en passant par la carte mère et la carte graphique, etc.

La pompe

La pompe assure la circulation du liquide de refroidissement dans le circuit. Elle doit être adaptée au reste du circuit en prenant en compte sa longueur (nombres de waterblocks, taille du radiateur) et sa restrictivité.

L'utilisation d'une pompe trop puissante pour un circuit restrictif pourrait l'endommager et être bruyante. Le choix de la pompe peut également être motivé par son intégration : encombrement, sens de montage, alimentation, immergée ou non dans le réservoir. En fonction du circuit, il est parfois nécessaire d'en monter deux, pour pallier un manque de pression ou de débit.

Le dissipateur ou radiateur

Le dissipateur thermique va assurer le transfert de la chaleur emmagasiné dans le liquide de refroidissement avec l'air.

Les dissipateurs utilisés dans le refroidissement à eau possèdent des dimensions adaptés pour être intégrés dans les boîtiers d'ordinateurs. Ils possèdent des emplacement pour fixer des ventilateurs afin de maximiser l'échange avec l'air. Les ventilateurs peuvent être optionnels selon la quantité de chaleur à dégager. Mais beaucoup de modèles ont des dimensions totalement hors normes, et sont de se fait placés hors du boîtier, ou déportés de celui-ci.

Il est également possible d'utiliser de véritables radiateurs normalement destinés à chauffer une pièce. Dans ce cas, la taille du radiateur et l'inertie thermique de ce dernier permet de s'affranchir de ventilateurs, on parle alors de refroidissement passif ou fanless.

Le réservoir ou l'Air-Trap

L'air-trap (de l'anglais « piège à air ») et le réservoir désigné dans un refroidissement à eau le même élément qui a en réalité deux rôles :

- Retenir les bulles pour empêcher leur circulation dans le circuit. Leur passage dans la pompe produirait du bruit.

- Faciliter le remplissage du circuit.

Le réservoir n'est pas obligatoire et est plus là par souci (compréhensible) de confort.

Les raccords

On distingue 3 grands types de raccords utilisés en refroidissement à eau :

- Les raccords cannelés, où le tuyau une fois branché dessus doit être maintenu par des colliers de serrages. C'est le raccord le plus universel il est disponible en beaucoup de diamètres différents, il est aussi possible de forcer un tuyau trop petit dessus. Son démontage est souvent difficile.

- Les raccords à coiffes, le tuyau une fois branché dessus est maintenu par une coiffe qui se visse sur le raccord. Plus simple à utiliser que le raccord cannelé, il est disponible droit ou coudé, pivotant ou non. C'est le type de raccord le plus utilisé en refroidissement à eau.

- Les raccords PNC (Plug aNd Cool), le tuyau a juste besoin d'être branché sur le raccord. Pour être utilisé la découpe du tuyau doit être parfaitement transversale et droite.

Les raccords en refroidissement à eau utilisent un filetage gaz. Il s'agit généralement de G1/4 ou parfois G1/8. L'étanchéité du raccord est généralement faite grâce à du Teflon appliqué dans le sens contraire du filetage. Elle peut également être assurée par un joint torique ou par un joint liquide à appliquer sur le filetage.

Des raccords en Y permettent de brancher deux tuyaux sur un seul. Il est utile lors d'un montage en parallèle ou sur un waterblock qui possède 3 raccords. Des nourrices de distribution peuvent être utilisées, elles agissent comme des prises multiples.

Les tuyaux

Les tuyaux utilisés en refroidissement à eau peuvent être colorés, réactifs aux ultraviolets ou simplement transparents. En refroidissement à eau on cherche généralement un tuyau souple afin de faciliter son intégration, mais il doit également ne pas pincer ou s'aplatir.

Leur choix va aussi être défini par le type de raccord utilisé : l'utilisation de raccords PNC ou à coiffes nécessite un tuyau de diamètre interne et externe précis. On préférera également des tuyaux d'un diamètre important dans un circuit peu restrictif.