Saturnisme animal - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Mesure et seuils de toxicité

Différentes mesures sont possibles :

- Le plomb est classiquement mesuré dans le sang, mais la plombémie ne reflète que l'intoxication du moment ;

- On peut le mesurer dans les phanères (plumes, griffes) où il exprime mieux l'intoxication une contamination moyennement récente (mois précédents, année) ; Si l'animal est mort, on peut aussi analyser le foie et les reins qui accumulent ce métal en tentant de détoxiquer l'organisme.

- Sa mesure dans l'os reflète sa bioaccumulation et la contamination chronique (années précédents) ;

- on peut aussi le mesurer dans l'œuf ou la coquille de l'oeuf (La femelle peut se détoxiquer d'une partie du plomb qu'elle a accumulé dans l'oeuf et le poussin) ;

- Les billes de plomb avant qu'elles ne soient digérées sont facilement visibles aux rayons X (sur cadavre ou animal vivant). On peut compter les billes de plomb ingérées (pour celles qui ne sont pas encore dissoutes dans le bol alimentaire) dans les 24 à 48 h précédent la radiographie ou la mort ;

- Une contamination ancienne peut aussi théoriquement être décelée par analyse du sang ou des excréments après administration d'un chélateur à l'oiseau ;

- l'analyse du plomb présent dans l'environnement (air, sol, poussières, sédiments, réseau trophique) ou dans la poussières, les peintures, l'eau ou l'alimentation d'un poulailler est une source complémentaire d'information sur l'exposition des animaux.

- Il est enfin possible de rétrospectivement détecter des cas de saturnisme via l'étude de teneurs en plomb de cadavres ou squelettes de personnes ou animaux morts (éventuellement il y a plusieurs siècles ou millénaires si leurs restes sont bien conservés).

- un traçage chimique ou isotopique est possible, par mesures isotopiques du plomb trouvé dans le sang, les os, ou l'environnement. Il permet - à certaines conditions - de déterminer l'origine du plomb (plomb provenant de l'essence, de cartouches de chasse, ou des batteries qui ont des signatures isotopiques ou compositions en additifs différents).

Seuils de toxicité : Les progrès fait en toxicologie les remettent en question ; des plombémies autrefois considérées comme « sûres » correspondent à des taux aujourd'hui considérés comme dangereux ("Blood lead levels once considered safe are now considered hazardous, with no known threshold") et de nombreux toxicologues estiment qu'il n'y a pas de seuils en deça duquel le plomb peut être vraiment considéré comme sans danger, notamment pour le cerveau. Cependant changer la norme légale (proposition étudiée par l'OMS) aurait des implications économiques telles qu'elles semblent encore faire obstacle à cette idée. Cela aurait aussi des implications juridiques complexes concernant l'application du principe pollueur-payeur et le traitement des « maladies professionnelles ».

Occurrence, prévalence

La répartition spatiotemporelle et la gravité des cas sont en partie mal connues, pour plusieurs raisons :

- grande mobilité des oiseaux et tout particulièrement les oiseaux migrateur ; un oiseau intoxiqué en France peut mourir des causes de son saturnisme au Sénégal, aussi faut-il étudier plusieurs paramètres tels que la densité de plomb par ha, le nombre de coups de feu tirés, la typologie des milieux et des modes de chasse, le pH du milieu, etc pour évaluer le niveau global de risque pour les oiseaux (et indirectement pour les consommateurs de gibier)

- les symptômes d'intoxications peuvent apparaître plusieurs années, voire plusieurs décennies après les premières absorption de plomb

- non-spécificité des symptômes,

- les oiseaux malades se cachent soigneusement avant de mourir, ce qui fait sous-évaluer le nombre de cas.

- la présence de plomb (moléculaire ou métallique) est rarement recherchée chez les oiseaux morts

- absence de test simple, immédiat, fiable et peu couteux (la plombémie ne trace qu'une exposition récente, l'analyse des plumes renseignent sur l'exposition des mois précédents. Seul l'analyse (isotopique) de l'os renseignerait sur l'exposition sur le long terme et sur les origines du plomb, mais elle est peu pratiquée),

- lacunes dans la formation des chasseurs, pêcheurs et pratiquants de Ball-trap sur les conséquences écosystémiques de la dispersion du plomb dans l'environnement. Les formations vétérinaires elles-même n'évoquent ce problème que depuis les années 1990.

- raisons sociopsychologiques ; parler d'un toxique si commun et si toléré par les états, utilisé depuis des décennies pour tuer le gibier qu'on mange, et si présent dans l'environnement semble pouvoir conduire à des problèmes de dissonance cognitive et de déni. Admettre l'existence du saturnisme aviaire implique d'admettre un risque et un danger pour les consommateurs de gibier (oiseaux d'eau en particulier), ce qui ne semble pas aisé dans les pays où ce type de chasse est une tradition depuis plusieurs décennies.

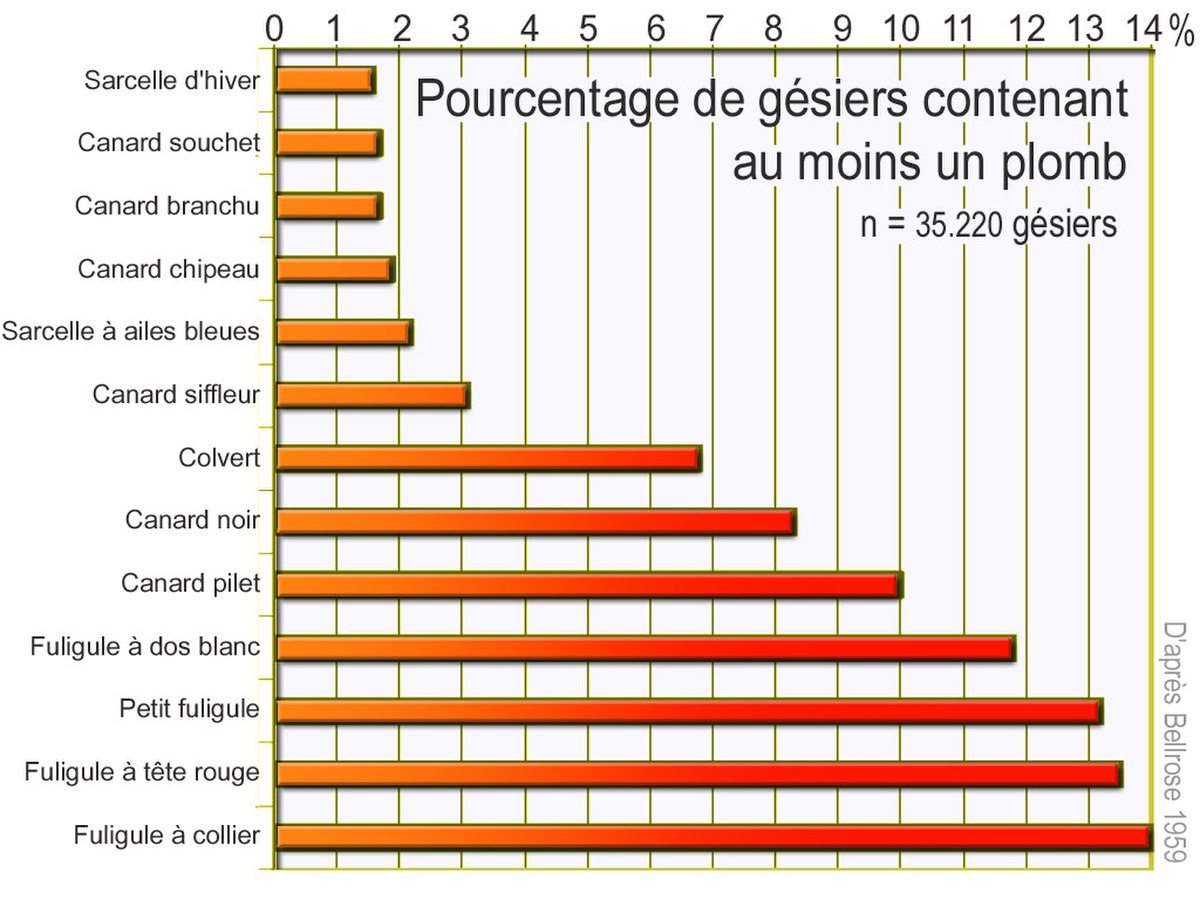

Pour les seuls États-Unis à la fin des années 1950, Bellrose a estimé que près de 25% de tous les colverts nord-américaine colvert ingéraient des plombs de chasse, et que dans la voie migratoire du Mississippi, 4% de la population de colverts mourrait annuellement de saturnisme aigu. Il a estimé a estimé que le saturnisme tue chaque année de 2 à 3% de la population de la sauvagine nord-américaine, soit 2 millions d'oiseau/an, si l'on admet que la population d'oiseaux aquatiques après la saison de chasse était à cette époque d'environ 80 millions d'oiseaux.

Une estimation plus récente (2003) a porté à au moins 3 millions ce nombre.

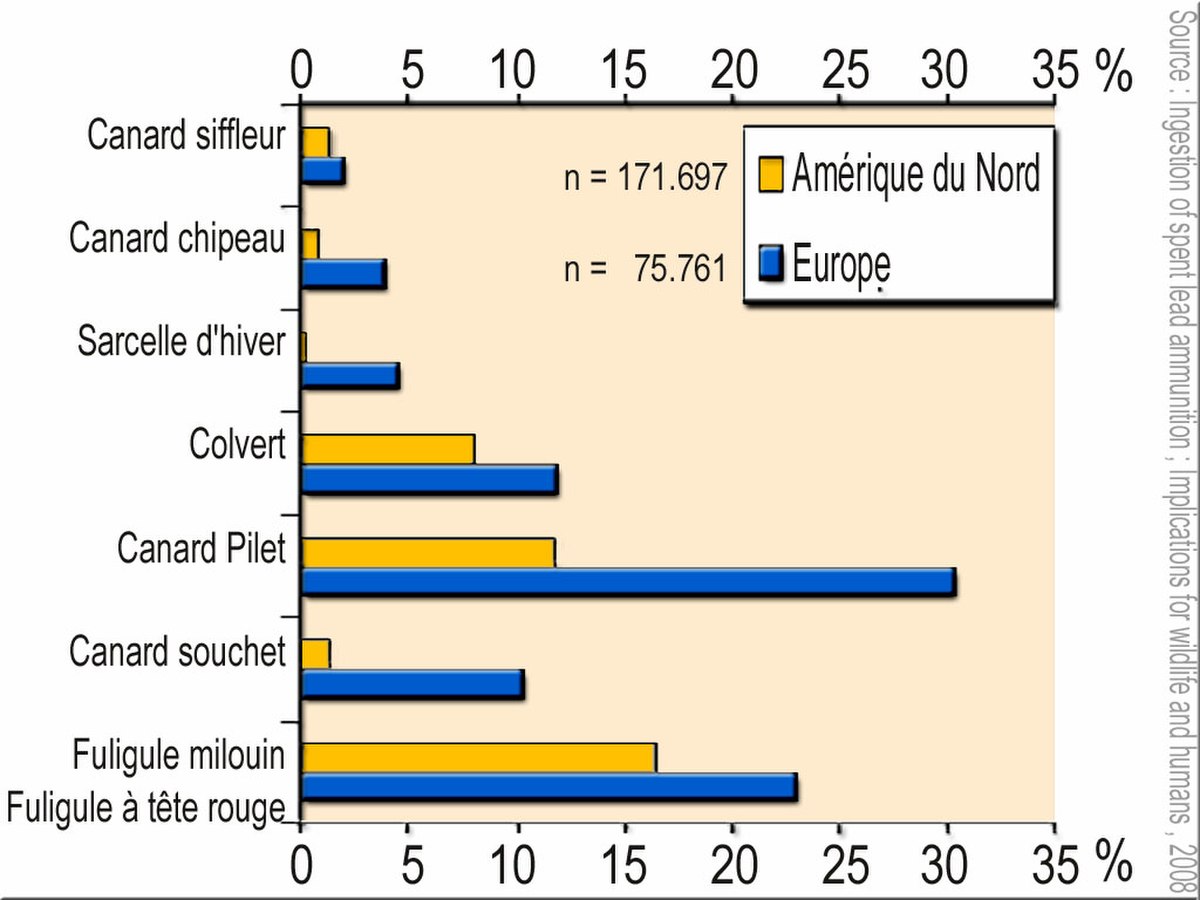

Les études initiales et les plus poussées proviennent d'Amérique du nord, mais les donnée disponibles montrent que le problème est bien plus grave en Europe, en raison d'une pratique plus ancienne et d'un nombre de chasseurs beaucoup plus élevé rapporté aux hectares chassés.

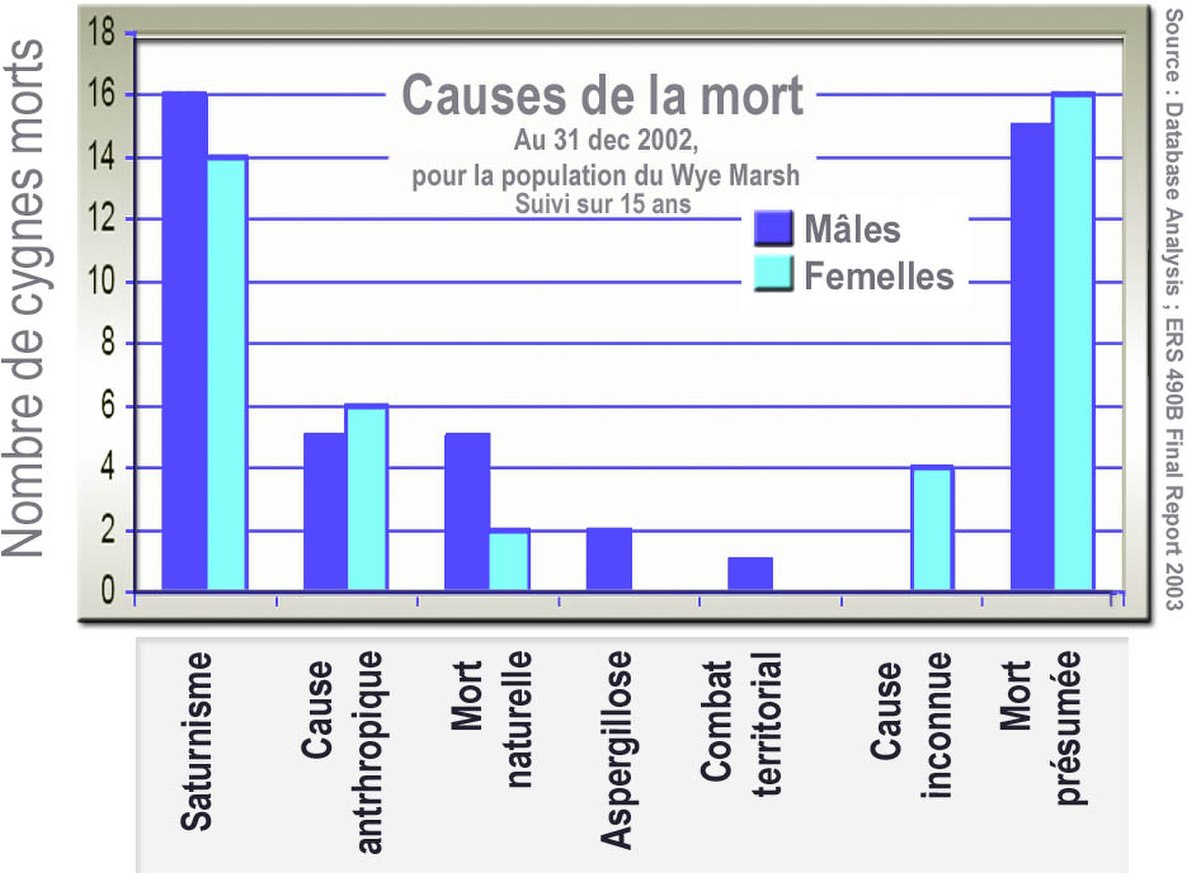

Les aires protégées ont souvent été antérieurement chassées, ou elles sont encore chassées ou leur périphérie est souvent intensivement chassées. Les oiseaux étant par ailleurs très mobiles, les réserves naturelles n'échappent pas au phénomène. À titre d'exemple aux États-Unis, le National Wildlife Health Center (NWHC) a analysé un échantillon de 1.041 oiseaux d'eau trouvés morts de 1983 à 1986 dans les zones-refuges fédérales (dans le cadre d'une étude nationale sur le saturnisme aviaire dans les réserves naturelles fédérales). 421 de ces oiseaux présentaient au moins 6 à 8 ppm (poids humide) de plomb dans le foie et/ou de la grenaille de plomb dans le contenu du gésier. 13 macrolésions associées au saturnisme ont été identifiées, avec des fréquences variant selon les espèces, allant de 3% à 80% chez les 421 oiseaux empoisonné. Les indicateurs les plus fiables de saturnisme concernaient la partie haute du tractus digestif (oedème sous-mandibulaire), une nécrose myocardique, la décoloration biliaire du foie. Chacune des 13 lésions étaient plus fréquentes chez les oiseaux empoisonnés au plomb, mais toutes peuvent également être observées chez certains oiseaux aquatiques morts d'autres causes.

Complexité spatiale et temporelle du saturnisme aviaire

Des variations saisonnières, décennales et géographiques existent et sont éco-épidémiologiquement significatives, pour plusieurs raisons :

- le nombre de chasseur et de cartouches tirées a fortement augmenté entre les années 1950 et 1980, mais parallèlement à d'autres facteurs de mortalité aviaire (collision, autres pollutions..)

- Bioturbation : la plupart des oiseaux sont migrateurs ; ils se contaminent généralement dans les pays riches où les cartouches sont très utilisées, voire gaspillées, mais un oiseau modérément chargé de plomb peut mourir loin du point où il s'est intoxiqué (si l'intoxication est aiguë, il meurt paralysé après quelques jours). Son cadavre sera une nouvelle source de contamination.

- Effet "corridor" : Les oiseaux d'eau étant surtout chassés sur leurs corridors de migration et lors de leurs migrations, c'est logiquement sur ces corridors et plutôt à proximité des zones habitées et accessibles qu'on trouve le plus de plombs, et que les oiseaux se contaminent le plus. Il existe donc une géographie du saturnisme aviaire, qui a notamment été mise en évidence en Amérique du nord sur la côte Est et dans l'intérieur des terres, dont sur le parcours du Missisipi.

- Des intoxications spectaculaires et très locales ont déjà été constatées (par exemple suite à l'inondation d'une ancienne zone de ball-trap, qui a attiré des oies, qui ont alors ingéré des billes de plomb et en sont mortes en grand nombre.

- les sols acides sont plus propices à la contamination de l'environnement à partir des billes de plomb perdues par les chasseurs ou le ball-trap.

- l'apparition ou la fermeture et abandon d'une unité industrielle polluante est également une source ponctuelle possible d'apparition ou de diminution de cas de saturnisme aviaire.

- Le labour peut enfouir des billes de plomb et les rendre moins accessibles aux oiseaux, et inversement le drainage d'une zone humide ou son curage peuvent mettre à jour des grenailles qui étaient trop profondément enfouies pour être facilement accessibles.

- les billes de plomb étant rondes, en aval d'un ball-trap ou d'une zone de chasse intensive situés sur sol en pente, elles peuvent être emportées par l'eau de ruissellement et se regrouper dans des dépression, fossés, cours d'eau parfois assez loin en aval des zones où elles ont été initialement dispersées par les tirs. Elles risquent de devenir source d'intoxications aiguës et de mortalités qu'on ne pensera pas spontanément à associer au plomb.