Spinosaurus - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Paléobiologie

Régime alimentaire

Aucune preuve directe ne permet de connaître avec certitude le régime alimentaire de Spinosaurus mais un grand nombre de preuves indirectes relatives à l'anatomie, au mode de vie et à l'environnement de Spinosaurus tendent à montrer que l'alimentation de ce dinosaure était au moins partiellement piscivore. Plusieurs preuves directes du régime alimentaire des Spinosauridae ont révélé une certaine diversité des proies consommées par ces théropodes. En effet, il fut découvert dans la région stomacale de Baryonyx walkeri des restes abrasés d'un Iguanodontidae juvénile ainsi que des écailles et des dents de poissons du genre Lepidotes attaqués par des sucs gastriques. Une vertèbre cervicale de ptérosaure perforée par une dent de Spinosauridae fut également découverte dans la Formation de Santana au Brésil. Ainsi, il est très probable que Spinosaurus ait pu consommer des proies diverses comme des ptérosaures et des dinosaures juvéniles.

Néanmoins, le crâne étroit et frêle de ce Spinosauridae, ses dents coniques et faiblement dentelées, et la position très postérieure de ses narines externes semblent aller dans le sens d'un régime surtout piscivore. Selon certains auteurs, la mécanique de la mâchoire va également dans cette direction puisque la forme de l'articulation entre le crâne et la mâchoire permettait aux branches de la mandibule de s'écarter lorsque l'animal ouvrait la gueule. Ceci semble avoir été permis grâce à une symphyse mandibulaire relativement courte et faible donnant une certaine mobilité aux deux dentaires pour qu'ils puissent s'écarter chez Spinosaurus. Selon certains scientifiques, les Spinosauridae tels que Spinosaurus avaient ainsi la possibilité d'élargir la gueule afin d'avaler de grandes proies, à l'instar de certains ptérosaures (Pteranodon) et de nos pélicans actuels.

La très grande abondance de grands dinosaures carnivores (Spinosaurus, Carcharodontosaurus, Deltadromeus, Sigilmassasaurus et Abelisauridae) dans le site des Kem Kem et la faible proportion relative de dinosaures herbivores implique l'existence de niches écologiques distinctes pour ces dinosaures prédateurs qui sont par ailleurs munis de crânes et de dents morphologiquement très différents. Certains paléontologues estiment ainsi que les poissons, foisonnants dans cet écosystème deltaïque, devaient probablement faire partie de l'alimentation de Spinosaurus puisque tout semble indiquer qu'il s'était adapté à un tel régime.

Mode de vie

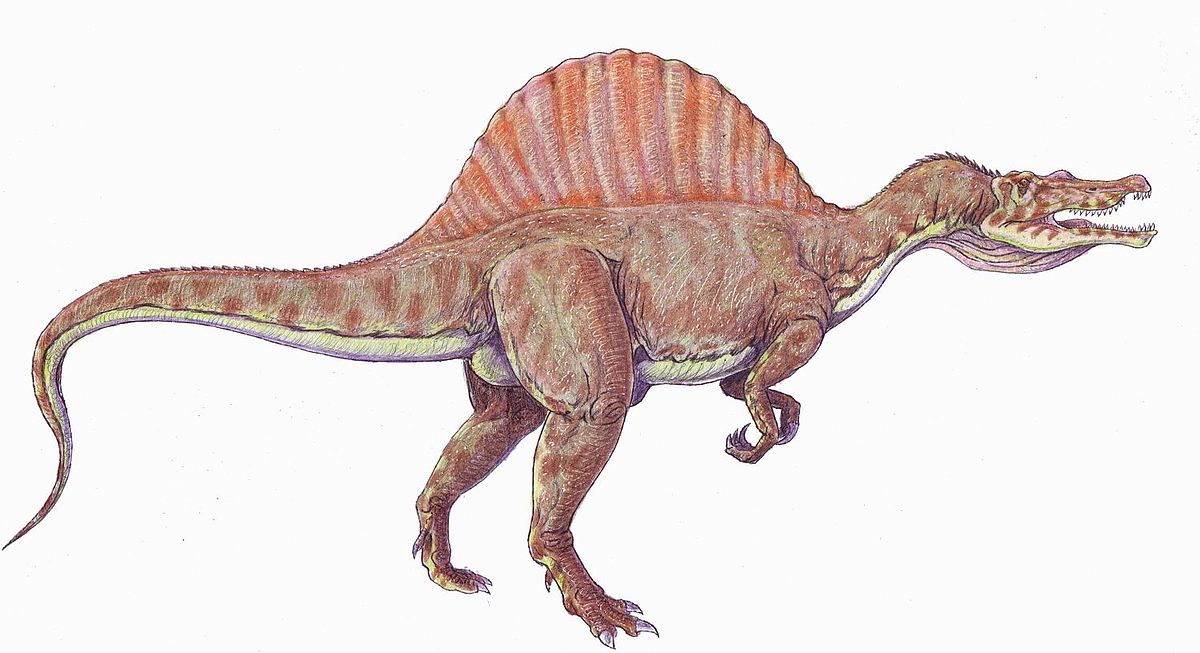

Bien que Spinosaurus soit généralement représenté comme un animal bipède, il a été suggéré par plusieurs auteurs que ce théropode aurait été plutôt quadrupède. Puisque les membres antérieurs et postérieurs n'ont pas encore été découverts chez Spinosaurus, rien ne permet pour l'instant de favoriser une posture plutôt qu'une autre chez cet animal. Cependant, la morphologie des bras et des membres postérieurs d'autres Spinosauridae comme Baryonyx walkeri, semble plutôt privilégier une posture bipède, bien que la position quadrupède fut probablement possible occasionnellement chez eux.

En raison de la morphologie des membres antérieurs et postérieurs des Spinosauridae, les membres de cette famille ont toujours été perçus comme des animaux terrestres, vivant essentiellement sur la terre ferme comme les autres théropodes. Une étude récente portant sur la composition isotopique de l'oxygène des dents de certains Spinosauridae a cependant révélé que ces théropodes avaient plutôt un mode de vie semi-aquatique, à la manière des crocodiles et des tortues actuels. Les valeurs de δ18Op des dents de Spinosauridae semblent en effet être plus basses que celles des autres théropodes contemporains et se situer dans la même fourchette de valeurs que celles obtenues chez les crocodiliens et les tortues. Néanmoins, la signature isotopique obtenue pour les dents de Spinosaurus provenant du Maroc (Cénomanien) et de Tunisie (Aptien) ne démontre pas nettement un mode de vie semi-aquatique chez ce dinosaure. D'après certains paléontologues, le fait de coexister avec plusieurs grands théropodes sur la terre ferme, et des crocodiliens géants dans les rivières et les lacs, et d'être ainsi en compétition avec un grand nombre de prédateurs pour trouver de la nourriture, aurait forcé Spinosaurus à être opportuniste et à alterner un mode de vie terrestre et semi-aquatique.

L'étude d'une vertèbre cervicale identifiée comme appartenant à Spinosaurus maroccanus à l'aide d'un scanner TAC a montré l'existence d'ostéoporose chez ce dinosaure. Néanmoins, la vertèbre, qui fut découverte dans le Tafilalet (Maroc) et décrite par Russel en 1996, ne serait pas celle d'un Spinosaurus mais du théropode énigmatique Sigilmassasaurus selon certains paléontologues spécialistes des théropodes.

Une étude histologique de plusieurs dents de Spinosaurus provenant du Maroc a également permis d'évaluer le développement moyen des dents de ces théropodes. Le temps de développement serait ainsi compris entre 250 et 300 jours pour la plus large d'entre elles et entre 200 à 250 jours pour la plus petite, ce qui est particulièrement court pour un animal de cette taille. Ce rythme de développement dentaire rapide semble pouvoir s'expliquer par une spécialisation de la dentition de Spinosaurus au régime piscivore. En effet, les dents de Spinosaurus ne sont pas adaptées à déchiqueter des proies massives comme celles de Tyrannosaurus rex et elles ne furent donc pas affectées par des contraintes physiques importantes. Ainsi, plutôt que d'avoir des dents massives, il était plus économique pour Spinosaurus de développer des dents en un temps relativement court. L'extrême abondance des dents de Spinosaurus dans les Kem Kem serait ainsi liée à un rythme de développement très rapide et à un taux de remplacement des dents particulièrement élevé.

Une analyse récente à l'aide d'un scanner (CT-scan) et portant sur le museau de Spinosaurus découvert au Maroc en 1975 a permis de découvrir que les multiples foramens se trouvant sur la partie antérieure du museau communiquent avec une cavité interne enfermée à l'intérieur des prémaxillaires. Suite à la rétraction extrême des narines externes, la fonction de cette cavité interne, qui semble être unique chez les théropodes, ne serait pas olfactive ou respiratoire mais plutôt neurovasculaire. Certains scientifiques ont ainsi suggéré que Spinosaurus possédât des récepteurs de pression à l'intérieur du museau afin de donner à la gueule de l'animal une fonction tactile et de permettre ainsi à ce théropode de ressentir les mouvements d'un animal dans l'eau et de capturer des proies aquatiques même dans l'obscurité.

Fonction de l'élongation des épines neurales

Dans la description que fait Stromer de Spinosaurus, les processus épineux extrêmement allongés sont interprétés comme étant le support d'une voile dorsale haute et très étroite. Stromer rejette d'abord l'hypothèse selon laquelle les épines neurales pourraient servir de zone d'attache à une masse musculeuse puissante, comme c'est le cas chez le bison. Selon lui, l'aspect lisse de la surface latérale des épines neurales et la fragilité de leurs terminaisons supérieures semblent contredire une telle hypothèse. De plus, il est d'après lui difficile d'envisager une raison particulière d'un tel développement inhabituel de la musculature du dos. Stromer écartera également l'hypothèse d'une bosse de graisse qui, selon lui, est extrêmement improbable chez un animal carnivore. Le paléontologue allemand imagine donc plutôt sur le dos de Spinosaurus une haute crête osseuse dont il fait d'ailleurs remarquer la grande robustesse des processus épineux qui sont lourdement et massivement construits. Stromer ne donnera cependant aucune explication quant à la fonction de cette voile dorsale de Spinosaurus.

Quelques paléontologues se sont lancés dans des interprétations personnelles, comme David Norman qui estime que cette voile de peau aurait pu jouer deux rôles différents. Le premier serait de servir de signal soit pour s'identifier entre partenaires, soit pour intimider des rivaux. Le second rôle aurait été celui de régulateur thermique. Selon Norman, la voile pouvait être utilisée comme panneau solaire ou encore comme radiateur thermique afin de réguler la température du corps. D'après le paléontologue britannique, lorsque Spinosaurus présentait son corps au soleil, le sang des vaisseaux sanguins qui traversaient la voile de peau captait la chaleur et la diffusait dans tout le corps. Si l'animal faisait par contre face au soleil, la voile permettait de dissiper la chaleur à la manière d'un radiateur.

Le seul et unique paléontologue à s'être véritablement interrogé sur la fonction d'une hypertrophie des épines neurales chez les dinosaures est Jack Bowman Bailey. Ce dernier fait remarquer que la forme des processus épineux chez l'ornithopode Ouranosaurus et Spinosaurus se rapprochent beaucoup plus de celle du Bison que du pélycosaure Dimetrodon. De plus, le rapport entre la longueur de l'épine neurale et le centre (ou corps) vertébral est du même ordre de grandeur que celui du Bison antiquus, mais bien inférieur à celui du Dimetrodon. Par ailleurs, certaines épines neurales de Spinosaurus sont fortement inclinées ce qui, d'après lui, suggère qu'elles servissent de points d'attache à des ligaments et des muscles obliques puissants. Ainsi, la forme des vertèbres dorsales de Spinosaurus étaye selon lui l'hypothèse de l'existence d'une haute bosse dont le sommet se trouvait vers la région postérieure du dos de l'animal. Bailey tire ainsi plusieurs conclusions de la présence d'une large bosse dorsale chez Spinosaurus. Le centre d'équilibre de ce théropode devait être transféré au-devant des membres antérieurs du fait de cette bosse, impliquant peut-être de cette manière une posture quadrupède pour ce dinosaure. Selon Bailey, il était également fort peu probable que Spinosaurus fut un sprinter agile comme beaucoup d'autres théropodes. Ce spinosauridé devait plutôt utiliser son immense masse pour maîtriser de jeunes proies, ou encore pour dérober les prises des prédateurs plus agiles ou plus petits. D'après lui, si Spinosaurus fut capable de s'attaquer à des sauropodes, son immense masse corporelle aurait été beaucoup plus efficace que sa vitesse. Finalement, Bailey, se basant sur des études ayant porté sur la locomotion des bisons, suggère que Spinosaurus eut pu être capable de poursuites à longue distance.

Taille

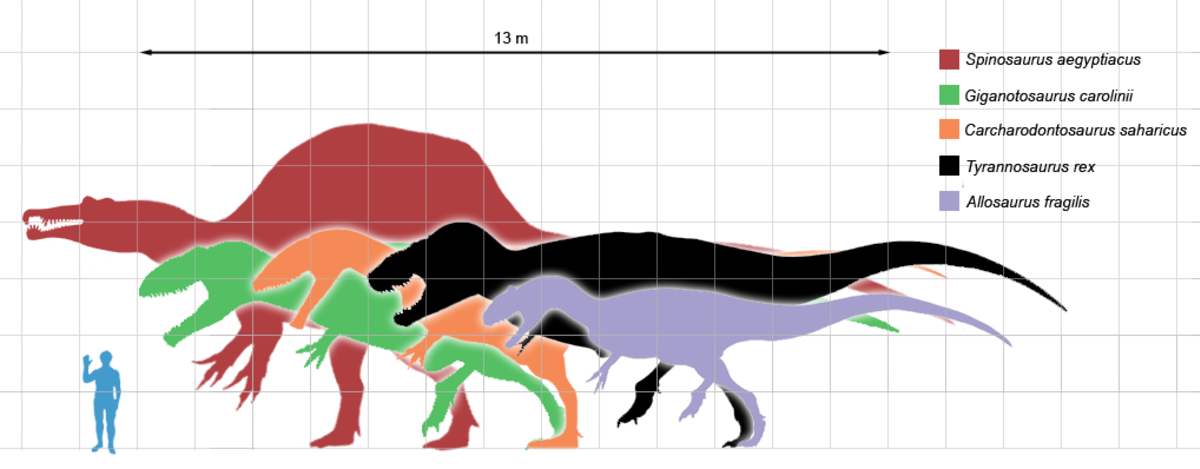

En décrivant les restes de Spinosaurus, Stromer nota qu'il s'agissait d'un animal de grande taille sans toutefois spécifier la longueur et la masse de celui-ci. Peu après cette description, Friedrich von Huene, puis plus tardivement Donald Glut, estimèrent que ce théropode pouvait atteindre plus de 15 mètres de longueur pour un poids de plus de 6 tonnes, et le considérèrent ainsi comme le théropode le plus grand à avoir existé. Bien qu'acceptant que Spinosaurus fût peut-être le plus long théropode, Gregory Paul réestima néanmoins le poids de l'animal à environ 4 tonnes, ce qui ne faisait plus de lui le théropode le plus lourd. Dal Sasso et ses collègues notèrent quant à eux que l'holotype de Spinosaurus fut 20 à 30 % plus grand que Suchomimus et Baryonyx et que sa taille devait rivaliser avec celle des théropodes géants comme Tyrannosaurus.

Les débats sur le fait de savoir si Spinosaurus fut le théropode le plus grand reprirent de plus belle avec la découverte d'un museau de 98 centimètres provenant du Maroc. Sur base de l'anatomie du crâne des autres Spinosauridae (Suchomimus, Baryonyx et Irritator), les auteurs de la description du museau estimèrent la longueur du crâne de l'animal à environ 175 centimètres, c'est-à-dire environ 20 % plus grand que le crâne de l'holotype de Spinosaurus décrit par Stromer. Ils évaluèrent également la taille de l'animal entre 16 et 18 mètres sur base de l'anatomie du squelette de cet holotype et de Suchomimus. Ils calculèrent finalement le poids de l'animal à environ 7 à 9 tonnes en utilisant la méthode de Seebacher et en supposant que le corps de Spinosaurus fut de proportion égale à celui de Suchomimus. Avec une taille de plus de 16 mètres, Spinosaurus devenait ainsi le plus long théropode à avoir vécu sur Terre. Intrigués par de tels résultats (un théropode d'environ 17 mètres ayant un poids inférieur à un Tyrannosaurus de 12 mètres), Therrien et Henderson recalculèrent le poids de Spinosaurus sur base de cette même méthode de Seebacher et trouvèrent une masse différente comprise entre 11,7 et 16,7 tonnes. En proposant une nouvelle méthode d'estimation de la taille et du poids des théropodes sur base de la longueur de leur crâne, ces auteurs trouvèrent avec un crâne de 175 centimètres une taille de plus de 14 mètres pour un poids excédant les 20 tonnes. Néanmoins, ils réévaluèrent la longueur du crâne à 150 centimètres (mesure prise entre le prémaxillaire et le condyle occipital plutôt qu'entre le prémaxillaire et l'extrémité postérieure du squamosal), ce qui leur donnèrent une taille de 12,5 mètres pour un poids d'environ 12 tonnes. D'après Therrien et Henderson, ces estimations de grandeur se rapprochent beaucoup plus de celles d'autres grands théropodes comme Tyrannosaurus et Giganotosaurus et sont déjà très proches des limites biomécaniques imposées par la bipédie.

La méthode de Therrien et Henderson appliquée aux Spinosauridae a été vivement critiquée par certains spécialistes des théropodes qui considèrent que ces paléontologues ne tiennent pas compte de l'élongation du crâne des Spinosauridae ni de la différence de proportion du corps et de la queue entre ces théropodes et des dinosaures carnassiers comme Tyrannosaurus et Carcharodontosaurus. De plus, ils estiment que Therrien et Henderson se basent sur des reconstitutions crâniennes de Spinosauridae erronées et qu'une réévaluation de la longueur du crâne n'est pas fondée.