Tau Ceti - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Propriétés physiques

Tau Ceti ne serait composée que d'une seule étoile. Un compagnon optique de faible éclat a été observé et les deux corps pourraient être en interaction gravitationnelle, mais il est situé à plus de 10 secondes d'arc de l'étoile principale. Aucune perturbation astrométrique ou de la vitesse radiale n'a été constatée, ce qui suggère que l'étoile ne possède pas de grand compagnon sur une orbite proche, tel qu'un Jupiter chaud.

La plus grande partie de nos connaissances sur Tau Ceti ont été déduites de mesures spectroscopiques. En comparant son spectre à des simulations basées sur des modèles d'évolution stellaire, il est possible d'évaluer l'âge, la masse, le rayon et la luminosité de Tau Ceti. Le rayon de l'étoile a été mesuré directement et assez précisément en interférométrie infrarouge par le Very Large Telescope. Il est de 81,6 % ±1,3 % du rayon solaire, une valeur normale pour une étoile de cette masse. Des mesures interférométriques plus anciennes et moins précises avaient suggéré 77,3 % ±0,4 % du rayon solaire.

Rotation

La période de rotation de Tau Ceti a été mesurée grâce aux variations périodiques des raies d'absorption H et K du calcium ionisé une fois (Ca II). Ces raies dépendent fortement de l'activité magnétique de surface. La période des variations observées correspond au temps nécessaire pour que les sites d'activité magnétique à la surface de l'étoile effectuent un tour complet de l'étoile. La période de rotation de Tau Ceti a été estimée à 34 jours. En raison de l'effet Doppler, la vitesse de rotation d'une étoile affecte la largeur des raies d'absorption de son spectre. L'analyse de la largeur de ces raies permet d'estimer la vitesse de rotation de l'étoile. La valeur projetée de la vitesse de rotation de Tau Ceti est v sin i = 1 km/s, où v est la vitesse à l'équateur et i l'inclinaison de l'axe de rotation par rapport à la ligne de visée. Pour une étoile G8 typique, la vitesse de rotation est d'environ 2,5 km/s. La vitesse de rotation relativement faible de Tau Ceti pourrait indiquer que l'étoile est vue dans une direction proche de celle des pôles.

Métallicité

La composition chimique d'une étoile fournit des indices importants sur l'histoire de son évolution, notamment sur son âge. Le milieu interstellaire à partir duquel les étoiles se forment contient principalement de l'hydrogène, de l'hélium et des traces d'éléments plus lourds. Les étoiles en évoluant et mourant enrichissent l'espace environnant en éléments chimiques plus lourds. Ces éléments sont appelés métaux par les astronomes et la proportion de ces éléments dans une étoile est la métallicité. La métallicité d'une étoile est mesurée à l'aide du rapport de la proportion de fer, un élément facilement observable, sur celle d'hydrogène. Le logarithme de cette quantité est comparé à celui du Soleil. La métallicité atmosphérique de Tau Ceti est de [Fe/H] = -0,50, ce qui signifie que le rapport d'abondance en fer par rapport à l'hydrogène est environ trois fois moindre que pour le Soleil. Des mesures antérieures ont donné des estimations entre -0,13 et -0,60.

Cette faible proportion de fer indique que Tau Ceti est très certainement plus vieille que le Soleil : son âge serait de 10 milliards d'années, soit plus du double de celui-ci (4,57 milliards d'années). Les simulations numériques prédisent un âge entre 4,4 et 12 milliards d'années selon le modèle choisi.

En dehors de la rotation, un autre facteur pouvant élargir les raies d'absorption du spectre d'une étoile est la pression de surface de l'étoile. Les radiations émises par une particule sont modifiées par les particules proches de celle-ci. La largeur d'une raie dépend donc de la pression de surface de l'étoile, elle-même fonction de la température et de la gravité de surface. Cet effet a permis de déterminer la gravité de surface de Tau Ceti, très proche de celui du Soleil.

Luminosité et variabilité

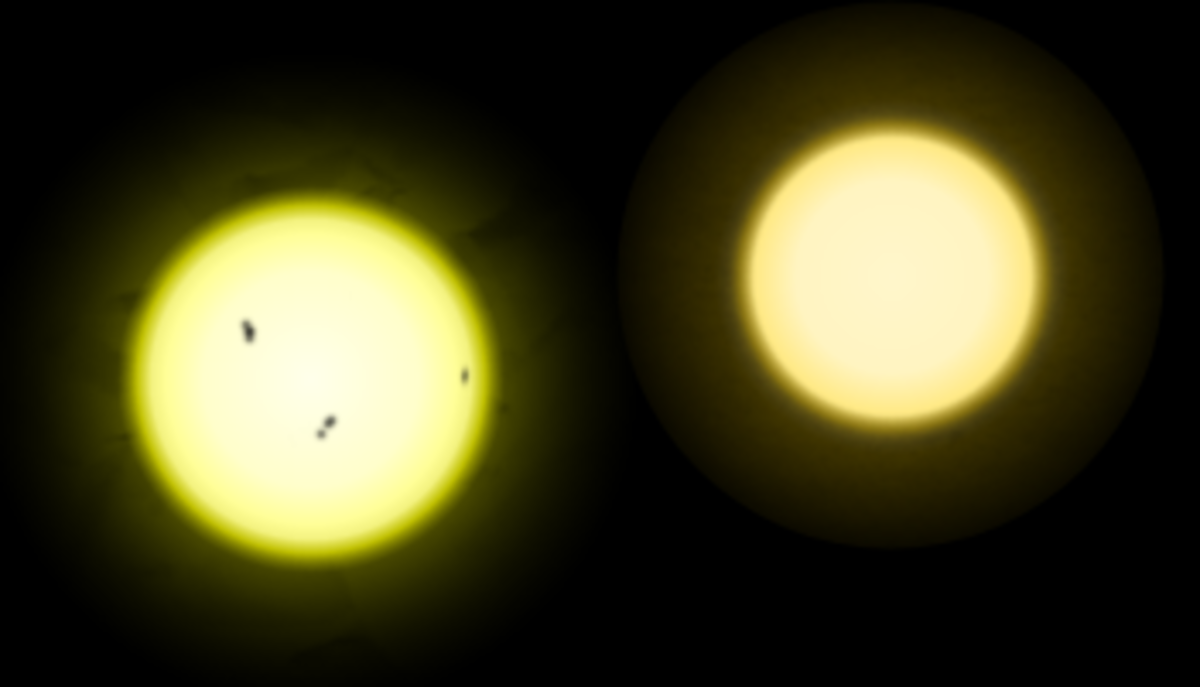

La luminosité de Tau Ceti est de 55 % celle du Soleil. Une planète tellurique devrait être située à une distance légèrement inférieure à 0,7 unité astronomique pour recevoir un flux solaire égal à celui reçu par la Terre. C'est légèrement moins que la distance moyenne entre Vénus et le Soleil.

La chromosphère de Tau Ceti, c'est-à-dire la partie de l'atmosphère stellaire juste au-dessus de la photosphère émettrice de lumière, ne présente actuellement pas ou peu de signe d'activité magnétique, ce qui est caractéristique d'une étoile stable. Une étude de la température, de la granulation et de la chromosphère a montré l'absence de variations systématiques sur une période de 9 ans ; les raies d'émission de Ca II autour des raies infrarouges H et K suggèrent un cycle potentiel de onze ans, mais il est de faible intensité par rapport à celui du Soleil. Alternativement, il a été suggéré que l'étoile pourrait être dans une phase de faible activité similaire au minimum de Maunder, une période historique associée au petit âge glaciaire en Europe, lorsque les taches solaires devinrent extrêmement rares à la surface du Soleil. Les raies spectrales de Tau Ceti sont très étroites ce qui indique que Tau Ceti a une rotation et une turbulence faibles.

Disque de débris

En 2004, une équipe d'astronomes britanniques dirigée par Jane Greaves découvrit que Tau Ceti a plus de dix fois plus de matériaux cométaires et astéroïdaux en orbite que le Soleil. Cette valeur a été obtenue en mesurant le disque de poussières froides orbitant l'étoile et produites par les collisions entre ces petits objets. Il est par conséquent peu probable que le système puisse accueillir des formes de vie complexes car les éventuelles planètes seraient soumises à de grands impacts environ dix fois plus souvent que sur Terre. Greaves conclut lors de ses recherches qu'« il est probable que toute planète est continuellement bombardée par des astéroïdes similaires à celui ayant entrainé l'extinction des dinosaures. ». Il est néanmoins possible qu'une planète géante gazeuse de la taille de Jupiter puisse écarter les comètes et les astéroïdes.

Le disque de débris fut découvert en mesurant la quantité de radiations émises par le système dans l'infrarouge lointain. Le disque est symétrique et centré autour de l'étoile. Sa frontière externe est en moyenne à 55 UA de l'étoile. L'absence d'émission de radiations infrarouge par les parties les plus chaudes du disque près de l'étoile indique que le disque s'arrête à 10 UA de celle-ci. À titre de comparaison, la ceinture de Kuiper s'étend de 30 à 50 UA du Soleil. Pour se maintenir durant de si longues périodes, un tel disque doit être constamment « alimenté » par les collisions de corps plus gros. La partie principale du disque serait en orbite autour de Tau Ceti entre 35 et 50 UA, bien au delà de la zone habitable. À cette distance, la ceinture de poussières pourrait être similaire à la ceinture de Kuiper du système solaire située au delà de l'orbite de Neptune.

Tau Ceti prouve que les étoiles ne perdent pas nécessairement leur disque de débris au cours de leur évolution et une ceinture si dense pourrait ne pas être exceptionnelle parmi les étoiles similaires au Soleil. La densité de la ceinture autour de Tau Ceti est de seulement 1/20e de celle autour de sa jeune voisine Epsilon Eridani. L'absence relative de débris autour du Soleil pourrait être l'exception plutôt que la règle : un groupe de recherche a suggéré que le Soleil serait passé près d'une autre étoile au début de son existence et la plus grande partie de ses comètes et astéroïdes auraient été éjectés de son orbite à cette occasion. Les étoiles ayant des disques de débris importants ont modifié la compréhension qu'ont les astronomes des phénomènes de formation planétaire; les disques de débris de ces étoiles, où de la poussière est continuellement formée par collision, semblent être propices à la formation de planètes.