Université de Douai - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Vie étudiante à Douai du XVIe au XVIIIe siècles

Il est difficile de rendre compte de la vie étudiante et de sa diversité, entre l’atmosphère religieuse pour les jeunes élèves des séminaires et celle des facultés académiques d’arts et lettres qui servent tant de propédeutique en deux ans avant d’accéder aux facultés de théologie, droit ou médecine que d’approche de la modernité, des mathématiques et des sciences naissantes, celle enfin des facultés professionnelles où les querelles et influences croisées des professeurs de chaires ont dû rejaillir sur les communautés étudiantes.

Les tapages nocturnes, querelles étudiantes notables et crimes sont peu nombreux (1683, 1701, 1713) : la moitié des étudiants sont des internes, très surveillés. Les droits d’inscription à l’université de Douai sont nommés minervalia, non applicables au collège des Jésuites dont l’enseignement est gratuit. Un attroupement d’un millier d’étudiants est noté le 3 juin 1769 pour contester une taxe étudiante pour l’entretien de la bibliothèque.

La présence de communautés étudiantes de différentes origines géographiques (France, Comté de Flandre, Utrecht, Maastricht et Royaume-Uni notamment), langues (français, néerlandais, anglais) et pays ainsi que les périodes de guerre ont dû peser sur cette vie étudiante, sans négliger les conséquences des jeux d’influences entre les pouvoirs royaux, épiscopaux et celui des congrégations. À partir de l’édit de Marie-Thérèse de 1755 assurant le monopole de la philosophie à l’université de Louvain, le flux d’étudiants de Flandres se tarit et le recrutement à Douai devient purement national français.

À partir XVIIe siècle l’université de Douai fut sous l’influence des Jésuites et du Saint-Siège, face aux tendances jansénistes des Bénédictins et de l’évêché d’Arras. L'influence religieuse s'atténua lors de l’expulsion des Jésuites en 1765. Les bourses ecclésiastiques se détournèrent alors partiellement des collèges de Douai : ce qui fait que Maximilien de Robespierre, originaire de la ville voisine d'Arras obtint en 1769 une bourse de 450 livres annuelles de l'Abbaye Saint-Vaast pour aller étudier au Collège d'Arras à Paris, plutôt qu'à l'ancien collège de Saint-Vaast à Douai, fusionné avec le collège du Roi.

Influence de l'université

Diffusion des connaissances par l'imprimerie

Douai était connue non seulement pour son activité intellectuelle, mais aussi pour ses nombreux maîtres imprimeurs, participant à la diffusion des connaissances principalement en langue latine, mais également en langue française dans les Pays-Bas méridionaux. Le premier document universitaire imprimé dans la ville date de 1563, l’art de la typographie ayant été importé de Louvain par l’imprimeur Jacques Boscard, suivi par l’imprimeur Jean Bogard en 1570, et d’Anvers par l’imprimeur Balthazar Bellère.

Centre catholique d'études bibliques

Douai fut un centre important pour les études catholiques dans la mouvance de la réforme catholique. Le clergé prédicateur formé à Douai essaima dans les colonies, tels Pierre-Philippe Potier en Nouvelle-France, Charles Carroll le Colon au Maryland et Nicolas Trigault en Chine.

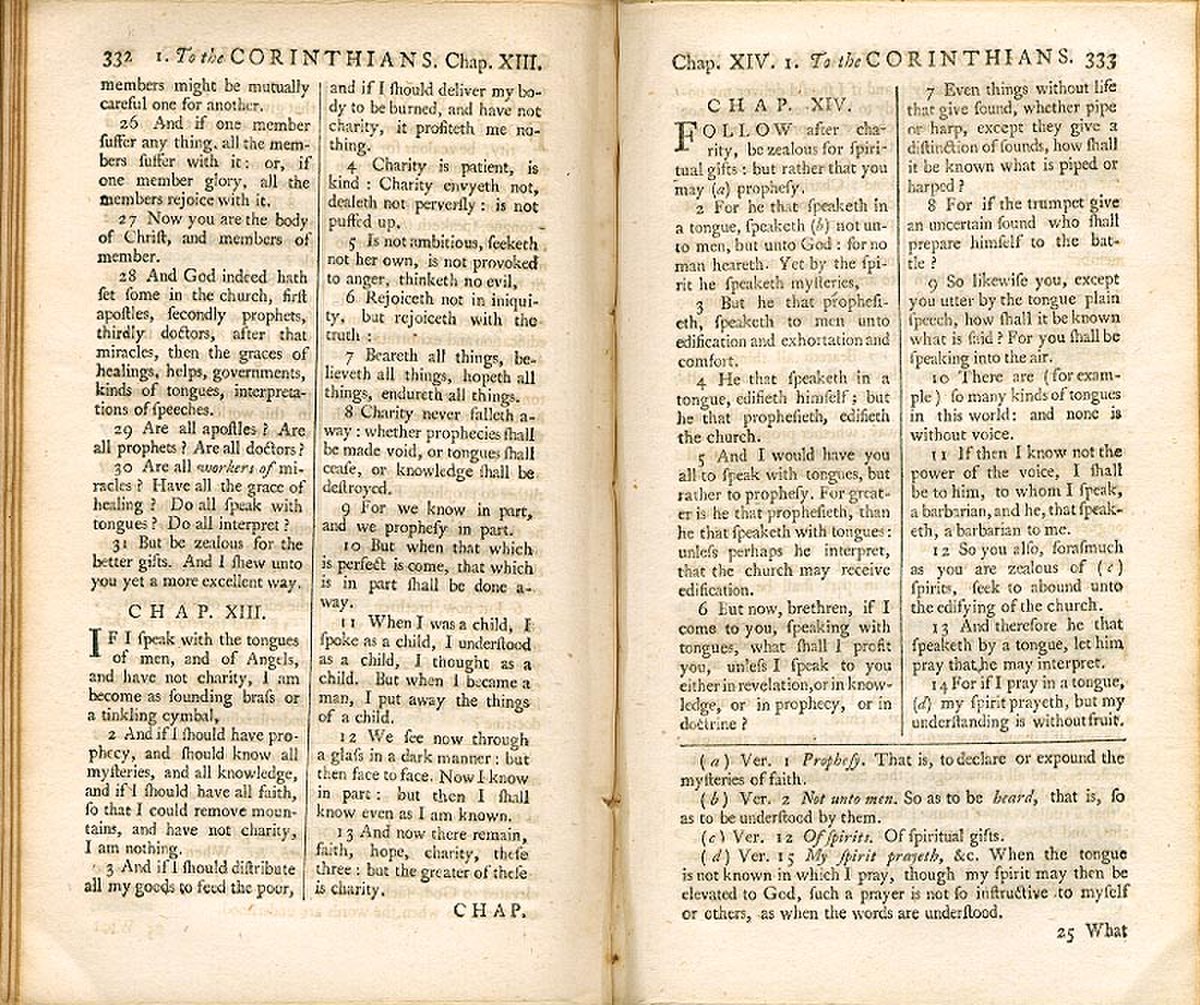

C’est dans les séminaires de Douai que fut formée une grande part du clergé catholique anglais et irlandais à partir de la Contre-Réforme. Lorsque le Saint-Siège autorisa la traduction de la bible en langues vernaculaires, la Bible de Douay-Rheims fut la première bible catholique autorisée traduite du latin en anglais en 1609 et ses révisions ultérieures furent des références pour les bibles catholiques en anglais. « L'édition de la Bible venant de Douai et Reims fut réalisée en Amériques pour la première fois en 1790, grâce à la collaboration d'un imprimeur catholique irlandais, Matthew Carey, et du premier évèque catholique américain, John Caroll. ». C’est sur une Bible de Douai-Rheims que John Fitzgerald Kennedy prête serment de président des États-Unis en 1961.

Influence religieuse et politique

L’université de Douai fut au centre de débats religieux à implications politiques. Créée pour s’opposer à la Réforme protestante, elle rejeta aussi le pouvoir royal par sa lutte contre Bossuet et le gallicanisme. Son indépendance relative face aux pouvoirs temporels est due à son histoire à la frontière entre les Pays-Bas espagnols et le Royaume de France. Les chanceliers et dignitaires de l’université furent conseillers des rois catholiques d’Espagne et des Rois de France. Ainsi William Allen fit le mauvais conseil à Philippe II d'Espagne de lancer l’Invincible Armada contre l’Angleterre. Le conseil de l’université de Douai fut en relations avec les cours de Louis XIV et Louis XV, notamment via Philippe Cospéan et Bossuet ; il fut aussi en relation avec les papes qui contribuèrent initialement au soutien financier de certains de ses collèges. Lors de la Révolution française, en 1791, le clergé universitaire douaisien mit des conditions avant d’envisager de prêter serment à la Constitution civile du clergé, suivant en cela les brefs Quod aliquantum du 10 mars 1791 et Caritas du 13 avril 1791 émis par le pape. Ces conditions furent interprétées comme un refus de fidélité au pouvoir républicain.

Humanités et modernité

Quand bien même de nombreux ouvrages des encyclopédistes du XVIIIe siècle, tels que l’Encyclopédie de Diderot et D’Alembert, et des ouvrages ultérieurs, tels que le Grand dictionnaire universel du XIXe siècle de Larousse, furent mis à l’index, l’université fut progressivement imprégnée par les idées de la modernité, de la révolution scientifique et les grandes découvertes. En témoignent les travaux précoces en mathématiques, et en anatomie, mettant en défaut le système de Galien, ainsi que l’accompagnement des évolutions des classifications botaniques et zoologiques, étudiés à Douai respectivement par Richard Gibbons et Charles Malapert, Amé Bourdon, Jean-Baptiste Lestiboudois.