Université de Douai - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Bibliothèque de Douai

La bibliothèque de l’université de Douai est la seule qui, sous l’Ancien Régime, réunit tous les fonds des facultés ; autre fait unique en France, elle exige de ses étudiants un droit d’inscription à partir de 1770.

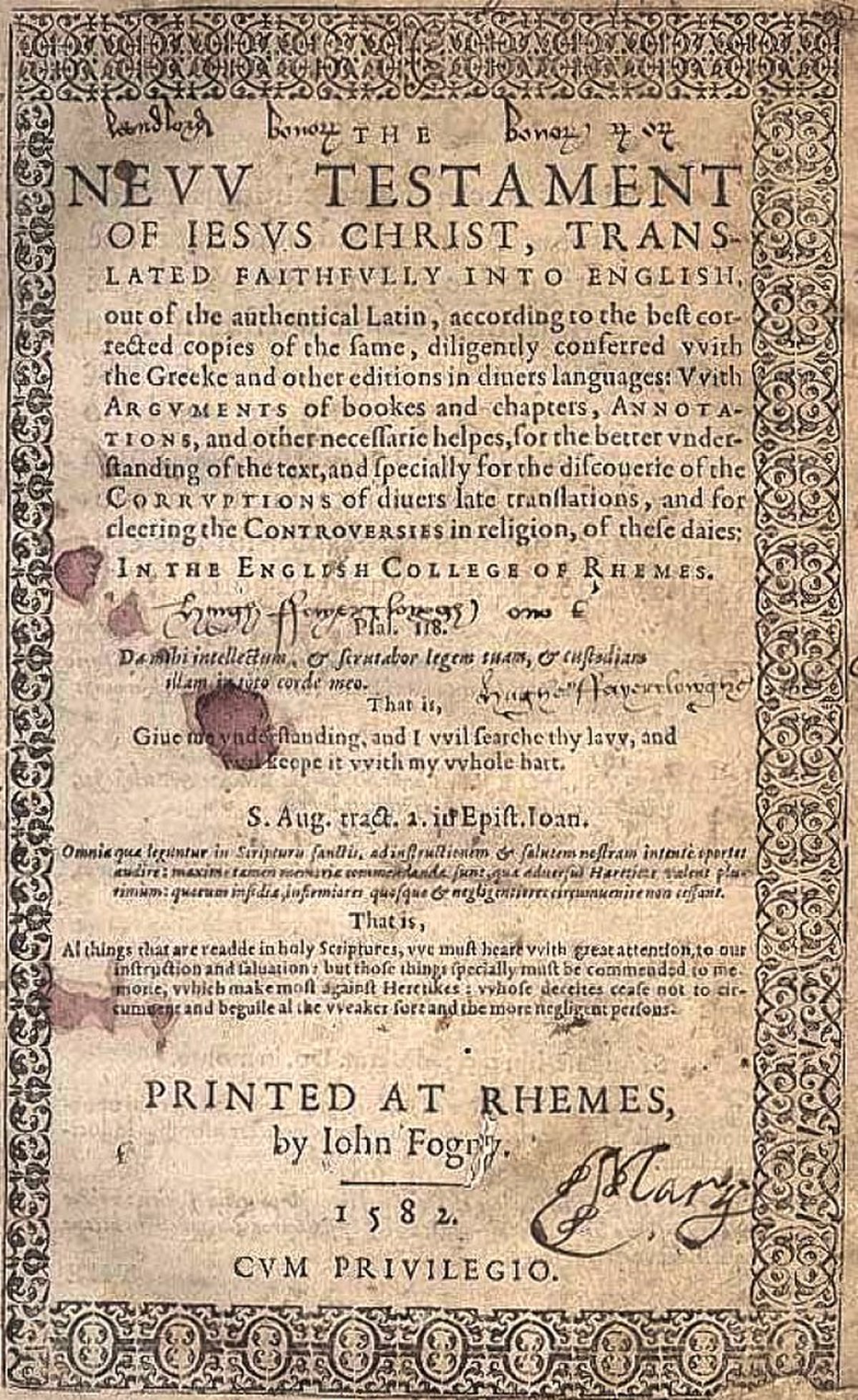

« La bibliothèque royale de Bruxelles possède un catalogue de cette bibliothèque pour l'année 1598. Cette liste comprend 20 ouvrages en latin, 17 ouvrages se rapportant à l'étude de l'hébreu (dictionnaires, grammaires et testes présentés en latin), 8 sont espagnols, 3 italiens, 3 français, 3 arabes, 2 néerlandais (flandrice), un portugais, un allemand, un syriaque, un chaldéen, un dictionnaire latin-grec-hébreu ».

Progressivement entre 1795 et 1803, et finalement par application de l’arrêté du 8 pluviôse an XI (28 janvier 1803), les fonds de l’université de Douai sont transférés à la bibliothèque municipale de Douai. Cette bibliothèque fut fondée sur ordre de Louis XV en 1767, après l’expulsion des Jésuites. Elle reçut les collections des jésuites du Collège d'Anchin. Les conservateurs de la bibliothèque Pierre-Joseph Guilmot et Hippolyte-Romain-Joseph Duthillœul en établirent l’inventaire du XIXe siècle. Le lycée impérial de Douai, créé en 1802, en bénéficia. Lors du transfert des facultés de Douai à Lille en 1887, le partage des fonds universitaires et municipaux entre Lille et Douai fut un sujet à controverses.

« Enrichie des confiscations révolutionnaires faites dans les abbayes de Marchiennes, d’Anchin, de Flines et dans les collèges de l’université d’avant la Révolution, elle contenait près de 115 000 ouvrages quand elle fut incendiée par le bombardement du 11 août 1944. Les neuf dixièmes de son contenu furent détruits, mais le fonds de manuscrits et 8 000 imprimés anciens dont 450 incunables furent sauvés in extremis »

Composantes de l'ancienne université de Douai

Sur 1 705 étudiants douaisiens en 1744, près des trois quarts de l’effectif universitaire sont dans la faculté des arts et un quart en théologie ou droit : cela témoigne de l’importance de ces facultés à Douai.

Faculté des arts (1562-1795)

La faculté des arts de Douai eut une activité intense, son diplôme terminal est la maîtrise en arts, préalable aux études supérieures de théologie et de droit. Tout comme à Louvain et à Paris, le passage par la faculté des Arts était l’étape préalable et obligatoire avant de pouvoir entreprendre les études dans les autres facultés. Elle était une espèce de propédeutique commune.

Sa renommée fut en philosophie et en mathématiques, via (ou en concurrence avec) le collège des Jésuites notamment. « La faculté des Arts dispose de trois chaires (histoire, hébreu, grec) jusqu’en 1704, date à laquelle on crée une chaire de mathématiques, pour des raisons pédagogiques et pour consolider l’influence des Jésuites. Les sciences techniques sont enseignées non pas à l’université mais dans les collèges ; par exemple, des chaires d’hydrographie existent en 1704 aux collèges de Douai, Dunkerque et Calais. Les collèges, tenus souvent par les Jésuites qui y enseignent les Arts, sont « agrégés » à l’université. »

« Aux écoles publiques, on fait les cours de mathématiques dès le XVIe siècle, et la refondation de cette chaire par le marquis de Pommereuil en 1705 donne un nouvel éclat aux cours d’optique, de géométrie, d’astronomie, d’architecture militaire, de chimie des alliages, de trigonométrie, capables de former de bons officiers. Les mathématiques et la science douaisiennes ont été illustrées par le mathématicien Charles Malapert au début du XVIIe, qui découvrit sans doute les tâches solaires en même temps que Kirchner qu’il rencontra à Ingolstadt, et dans la deuxième partie du siècle par Antoine Thomas, jésuite successeur de Verbiest en Chine, à la présidence du tribunal de mathématiques de Pékin. Ce correspondant de l’Académie des sciences a laissé un œuvre importante ».

C’est en 1679 que Douai accueille, à côté de l’université, la première école de l'artillerie de France, fondée par Louis XIV.

« Au XVIIIe siècle (...) en philosophie, on donnait la préférence à la logique, quitte à attribuer une valeur croissante aux sciences elles-mêmes. D'où l'essor dans ce domaine du savoir dans le programme de Douai (...) La physique comprenait : la mécanique, les mathématiques, la physique proprement dite, l'optique, la perspective, l'astronomie, la cosmographie, les éléments de l'histoire naturelle (chimie, histoire, géographie, philologie). On privilégiait les mathématiques, importantes pour la formation des officiers de terre et mer. Douai possédait en outre une riche bibliothèque, un musée d'ethnologie et d'archéologie et un musée de sciences naturelles (...) Malgré la méfiance de l'Église face au progrès scientifique, on suivait de près l'évolution de la science, qui stimulait parallèlement les découvertes ».

Ce n’est que vers 1750 que la langue française supplanta, mais non totalement, le latin, qui résista jusqu’à la Révolution française.

Par la loi du 8 prairial an IV (1795), c’est à Lille et non à Douai que fut créée l’école centrale du département du Nord : successeur de la faculté des arts de Douai, elle fut ouverte effectivement en décembre 1796 et fut remplacée ultérieurement par l'École des arts industriels de Lille. À Douai même, il faut attendre 1802 et la création du lycée impérial pour que l’enseignement des arts et sciences redémarre, suivi par la création des facultés des sciences et des lettres de Douai en 1808.

Faculté de théologie (1562-1793)

Trois cursus de deux ans à la faculté de théologie assurent les grades successifs de bachelier, licencié et docteur.

On peut avoir une idée de la qualité de l’université en voyant ce qu’y faisaient certains de ses professeurs. Parmi les plus illustres, qui sont nombreux, il suffit de citer Estius (Willem Hesselszoon Van Est) (1542-1613), le célèbre commentateur des épîtres de Paul. Après des études classiques à Utrecht il passa ensuite une vingtaine d’années à Louvain, à étudier la philosophie, la théologie et l’Écriture Sainte et en 1580 il reçut le grade de docteur en théologie. En 1582, il devint professeur de théologie à Douai, poste qu’il conserva pendant trente et un ans et qu’il joignit pour les dix-huit dernières années de sa vie avec celui de chancelier de l’université, étant par ailleurs pendant de nombreuses années, recteur du séminaire diocésain. Les œuvres d’Estius ont été écrites en latin et, pour la plupart, leurs publications furent posthumes. Notons aussi Leonardus Lessius (1554-1823), professant la philosophie, et François du Bois, dit Franciscus Sylvius (1581-1649), professeur de théologie et vice-chancelier de l’université, mais aussi Gaspard Nemius Dubois, George Colveneere, ou encore Philippe Cospéan qui impliqua Bossuet dans la controverse de Douai.

Des débats de doctrine ont eu lieu au sein de la faculté de théologie, d’abord contre le gallicanisme avec la déclaration des Quatre articles à laquelle Douai s’oppose initialement en 1683, puis entre jésuites et jansénistes. Après les premiers rayonnements européens insufflés par Guillaume Estius, « la Faculté de théologie est la plus prestigieuse de toutes : Descartes s’y rend plusieurs fois pour parler de son Discours de la méthode avec les universitaires, François Sylvius surtout, « l’un des plus grands théologiens de son siècle et le premier ornement de l’université », qui prit parti contre l’Augustinus de l’évêque d’Ypres, Jansénius. » Des professeurs jansénistes sont exilés par lettre de cachet en 1692, c’est la Fourberie de Douai.

« Cette université de la Contre-Réforme, fondée en 1562, fut marquée par l’influence jésuite dès 1567. Les bénédictins y fondèrent également deux collèges. Le XVIIe siècle, à Douai, fut marqué par de grandes turbulences. Dès 1640, la guerre ravagea le pays, jusqu’à la conquête française en 1667. Louis XIV voulut restaurer l’université, mais très vite, il se heurta à ses résistances dans l’affaire du gallicanisme (1682). Puis, dans la querelle janséniste, la fameuse « fourberie de Douai » permit au pouvoir royal d’éloigner les maîtres proches d’Antoine Arnault. Le XVIIIe siècle s’ouvrit sur une victoire des jésuites : le roi leur confiait à perpétuité, dès 1705, la chaire royale de mathématique fondée pour eux par le gouverneur de Douai. Les jésuites entraient ainsi dans le conseil de l’université, bientôt suivis par les bénédictins à la fin des années 20. Ainsi les réguliers partageaient le pouvoir avec les séculiers et les autorités municipales. Cependant, dès 1749, un nouveau règlement plaçait l’université sous la férule du parlement de Flandres. Puis, en 1755, le gouverneur des Pays-Bas autrichiens, Charles de Lorraine, interdisait à ses sujets d’aller étudier et même enseigner à Douai. L’université était ainsi réduite à sa dimension nationale. En 1764, après deux ans de résistance, le Parlement de Flandres se résigna à expulser les jésuites, plaçant ainsi une large partie de l’université sous la coupe des évêques et du pouvoir séculier. Tel fut le destin de cette école importante, qui comptait plus de 1 000 étudiants, et qui fut en tous points très fidèle au Saint-Siège. La tradition douaisienne fut surtout mathématique et théologique. Université pauvre en prébendes comme en pensions, Douai n’eut pas l’éclat de nombres universités soutenues par le pouvoir, mais elle sut rester libre, face au roi, face à l’épiscopat. Elle se voua surtout à la défense de l’orthodoxie face au jansénisme. ».

Facultés de droit (1562-1795)

Les facultés de droit canon et de droit civil eurent une activité intense de la création de l’université de Douai jusqu’à la Révolution française. Le Parlement de Flandres siège à Douai à partir de 1713 et devient ultérieurement la cour d'appel de Douai, ce qui favorise les facultés de droit douaisiennes. La première chaire de droit français est occupée en 1750, soit 71 ans après l’Édit de Saint-Germain-en-Laye (1679) qui les généralise en France.

Un des étudiants emblématiques de ces facultés de droit est Philippe-Antoine Merlin de Douai. Les facultés de droit ont formé de nombreux jurisconsultes des Flandres, tels qu'Adrien Maillart, François Modius, François Patou, Jacques Pollet, Mathieu Pinault, César Baggio, ainsi que Bertrand Cahuac auteur en 1788 d’une traduction commentée des Institutes de Justinien.

Faculté de médecine (1562-1793)

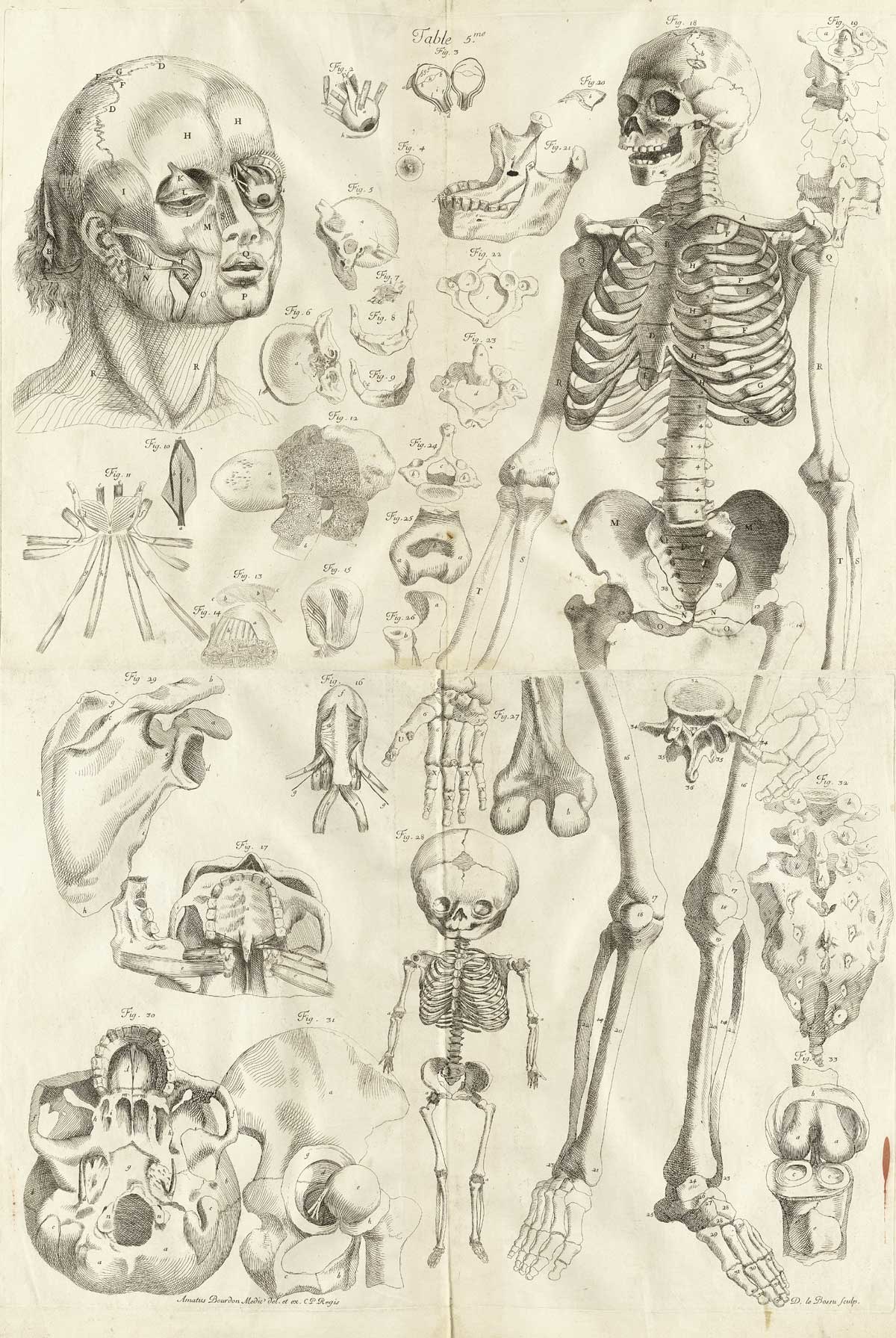

La faculté de médecine de Douai vit dans l’ombre d’autres facultés plus renommées, mais n’en est pas moins à la pointe de son temps : « Il y a en médecine un théâtre anatomique dès 1700 ». Les noms d’Amé Bourdon en chirurgie et anatomie, Michel Brisseau en ophtalmologie et Jean-Baptiste Lestiboudois en médecine et botanique, témoignent des enseignements de la faculté de médecine.

En 1805, fut créée à Lille une école préparatoire de médecine, successeur de l’école de chirurgie de Lille fondée en 1705 et qui eut raison de l’enseignement de la médecine à Douai. Son héritière est aujourd'hui l’université du droit et de la santé (Lille-II).