Université de Rennes - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Influence de l'université

Révolution française

La faculté de droit, et notamment certains de ses étudiants, va jouer un rôle à la veille de la révolution française. Rennes est alors l'une des premières villes à s'agiter. Les États provinciaux sont convoqués à partir du 27 décembre 1788 dans la ville. Le 26 janvier 1789, des affrontements éclatent entre le petit peuple rennais, soutenu en sous mains par les parlementaires, et des étudiants de la faculté de droit. Ces derniers, submergés, doivent battre en retraite. Le lendemain, lors de ce qui allait prendre le nom de journée des bricoles, les étudiants reviennent plus nombreux. les affrontements font 3 morts. Le 3 février, à l'initiative du futur général Jean-Victor Moreau alors étudiant, est signé dans les murs de la faculté un pacte proclamant la solidarité des jeunes rennais avec leurs homologues venus les soutenir lors de la journée du 27 janvier (nantais, malouins ...).

L'un des témoins de l'époque, François-René de Chateaubriand, fournit un témoignage à postériori de ces évènements dans Mémoires d'outre-tombe :

« Les Etats se tinrent dans le couvent des Jacobins sur la place du Palais. Nous entrâmes, avec les dispositions qu'on vient de voir, dans la salle des séances ; nous n'y fûmes pas plus tôt établis, que le peuple nous assiégea. Les 25, 26, 27 et 28 janvier 1789 furent des jours malheureux. Le comte de Thiard avait peu de troupes ; chef indécis et sans vigueur, il se remuait et n'agissait point. L'école de droit de Rennes, à la tête de laquelle était Moreau, avait envoyé quérir les jeunes gens de Nantes ; ils arrivaient au nombre de quatre cents, et le commandant, malgré ses prières, ne les put empêcher d'envahir la ville. Des assemblées, en sens divers, au champ Montmorin et dans les cafés, en étaient venues à des collisions sanglantes (...) Des duels s'ensuivirent entre les gentilshommes, les écoliers de droit et leurs amis de Nantes. »

— François-René de Chateaubriand, Mémoires d'outre-tombe

Les étudiants restent hostiles à la royauté après l'époque napoléonienne, et plusieurs incidents entre étudiants et militaires lors de la restauration. Plusieurs duels les opposants sont signalés en 1821 et 1823, le dernier fatal pour un étudiant, Kreisler.

Révision du procès Dreyfus

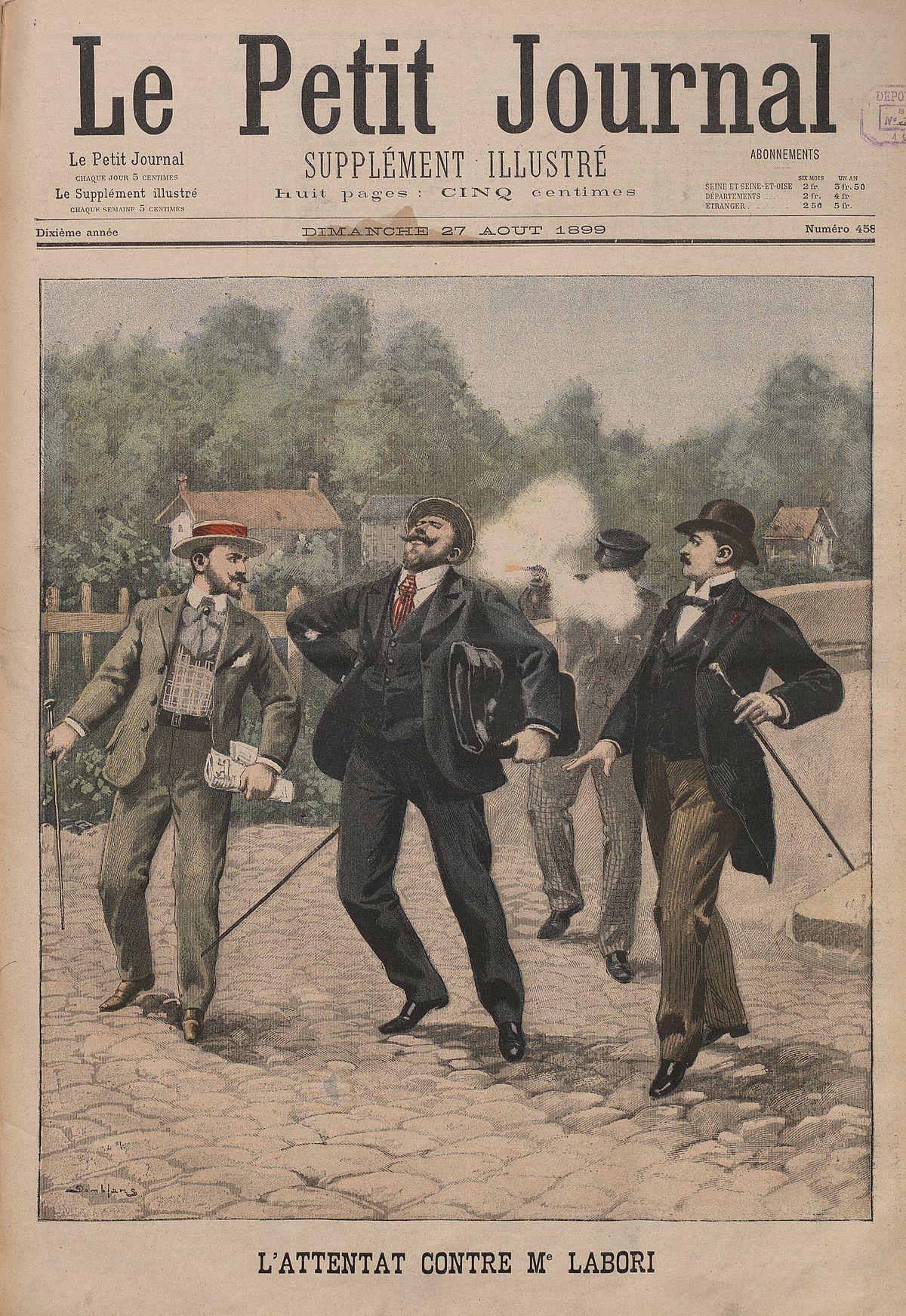

Lors de la révision du procès de Dreyfus en 1899 à Rennes, des universitaires et des étudiants sont présents dans le camp des dreyfusards comme dans celui des antidreyfusards. Cette opposition va créer quelques troubles dans la ville pendant la tenue du procès.

Les universitaires dreyfusards vont structurer le mouvement rennais. L'un des professeur de la faculté de lettres, Victor Basch, ouvre une section rennaise de la Ligue des droits de l'Homme, la première section régionale en dehors de Paris. Il deviendra le président de celle-ci de 1926 à 1944. Ce même professeur héberge Jean Jaurès dans sa résidence du quartier du Gros Chêne lorsque celui-ci descend à Rennes pendant la tenue du procès, de même que l'avocat de Dreyfus, Fernand Labori après la tentative d'assassinat dont il est victime le 14 août 1899. D'autres universitaires des autres facultés vont aussi s'impliquer dans ce mouvement, comme Henri Sée ou Georges Dottin toujours pour celle de lettres, Cavalier pour celle des sciences, ou Jules Aubry et Blondel pour celle de droit. L'Affaire va permettre de confirmer le rapprochement entre ce milieu universitaire et le mouvement ouvrier socialiste rennais.

Les idées antidreyfusardes sont assez visibles du côté des étudiants rennais. Certains vont montrer une certaine hostilité envers leurs professeurs dreyfusards, parfois allant jusqu'à manifester jusque sous leurs fenêtre de certains d'entre eux comme Dottin ou Sée, ce dernier ayant même les fenêtres de son cabinet de travail caillassées. Certains professeurs sont aussi présents dans ce camp, dont l'un de leurs chefs rennais, Bodin, professeur à la faculté de droit, et gendre du maire Le Bastard.

Pratique du football

À l'aube du XXe siècle, la pratique du football se diffuse en Bretagne, importée dans la région de Saint-Malo par des étudiants venus de Jersey. Rapidement, des équipes se créent à Rennes, et le 21 février 1901, un premier match oppose des joueurs malouins à des étudiants rennais réunis sous le nom de Football-club rennais. Quelques semaines plus tard, le 20 mars 1901, d'anciens étudiants créent le Stade rennais, club omnisports où l'athlétisme est également pratiqué. Football-club rennais puis Stade rennais remportent les deux premiers titres de champion de Bretagne de football mis en jeu à partir de 1903 avant de fusionner en un seul et même club, le Stade rennais université-club (SRUC), le 4 mai 1904.

Malgré son nom et l'adhésion de nombreux étudiants, le SRUC n'est pas à proprement parler un club universitaire. Dans le but de satisfaire aux demandes de l'UNEF, souhaitant la participation à ses compétitions de clubs exclusivement étudiants, l'AGER met en place le Rennes Étudiant Club (REC) qui apparaît épisodiquement peu avant, et surtout après la Première Guerre mondiale. Mais dès 1925, le REC disparaît temporairement et le SRUC reprend son rôle de représentativité du monde étudiant rennais en matière sportive. Le 13 mai 1926, alors que Rennes bat Nancy en finale du championnat de France universitaire de football, sept joueurs rennais sur onze sont ainsi licenciés au Stade rennais. Cinq ans plus tard, alors que les jeunes rennais battent leurs homologues de Montpellier pour obtenir un second titre, ils sont de nouveau sept sur onze à adhérer au SRUC. Parmi eux, on retrouve le futur international Adolphe Touffait, étudiant en droit qui deviendra juge à la Cour de justice des Communautés européennes et vice-président de la Fédération française de football, mais aussi plusieurs joueurs étrangers comme l'Allemand Walter Kaiser, recruté pour le SRUC par Touffait lors d'un match international universitaire, l'ayant convaincu de venir étudier le français à Rennes, et qui deviendra en 1933 le premier meilleur buteur de l'histoire du championnat de France professionnel de football. Présents sur le terrain, les étudiants le sont aussi au sein des instances dirigeantes du Stade rennais université-club, le président de l'AGER Collas-Pelletier étant ainsi vice-président du SRUC en 1925.

Si le REC reprend ses activités en 1932, alors que la section football du SRUC adopte pour sa part un statut professionnel, nombreux sont les exemples d'étudiants qui mèneront alors de front une carrière de footballeur professionnel et des études universitaires afin d'assurer leur reconversion. La présence d'une université devient ainsi un argument de premier plan pour attirer au Stade rennais de nombreux jeunes footballeurs issus de tout le Grand Ouest. Parmi eux, Raymond Keruzoré, encore étudiant en physique-chimie alors qu'il contribue à la victoire du Stade rennais en finale de la Coupe de France de football en 1971 ; mais aussi Philippe Redon, étudiant en pharmacie et premier buteur de l'histoire du club en coupes européennes.

Quelques années après la disparition de l'Université de Rennes en 1969, le SRUC change de nom en 1972, la section football prenant alors son autonomie sous le nom de Stade rennais football club. Pour autant, la présence estudiantine perdure, puisqu'un an plus tard, alors que les juniors du club remportent leur première Coupe Gambardella, dix des treize joueurs ayant participé à la finale sont étudiants. Au fil du temps, la professionnalisation toujours plus croissante de la formation des jeunes footballeurs, à travers notamment la création des centres de formation, et l'inflation des salaires pour les joueurs professionnels mettra un frein important à la présence étudiante dans les équipes du club.

Seconde guerre mondiale

Les étudiants vont participer à Rennes à plusieurs étapes de la seconde guerre mondiale. Un comité d'entraide avec les étudiants mobilisés est mis en place, avec des colis de nourriture et de vêtements prévus dès le début de la conscription. Le journal de l'association étudiante est expédié par le même biais aux étudiants sur le front. Les premières vagues de réfugiés sont accueillies en mai 1940 en gare par les étudiants rennais, et le même mois près de 13 000 francs sont récoltés par l'association pour le comité d'entraide. Pendant le reste du conflit, plusieurs membres des corporations et de l'AGER sont engagés dans la résistance, et certains sont déportés. Les étudiants participent ainsi en 1945 au défilé du 8 mai. Une collecte de soutien est aussi organisée par les étudiants de Rennes lorsque les bâtiments de l'université de Caen sont détruits en 1944.

Le corps enseignant est aussi impliqué dans la résistance. Le doyen de la faculté des sciences Yves Milon rentre ainsi dans le Réseau Johnny. Sous l’Occupation, en tant qu’expert régional chargé des questions d’adduction d’eau, il est amené à sillonner la région, y compris dans la zone littorale interdite. Cela lui permet de prendre connaissance des constructions réalisées dans le cadre du Mur de l'Atlantique et de transmettre ces renseignements aux services britanniques. L’institut de géologie devient également une base importante de la Résistance : il sert à la fois de lieu de réunions clandestines et de cache d’armes. Au printemps 1944, les réunions du comité départemental de libération y sont organisées.