Architecture khmère - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Technologie

Aménagements hydrauliques

Baray

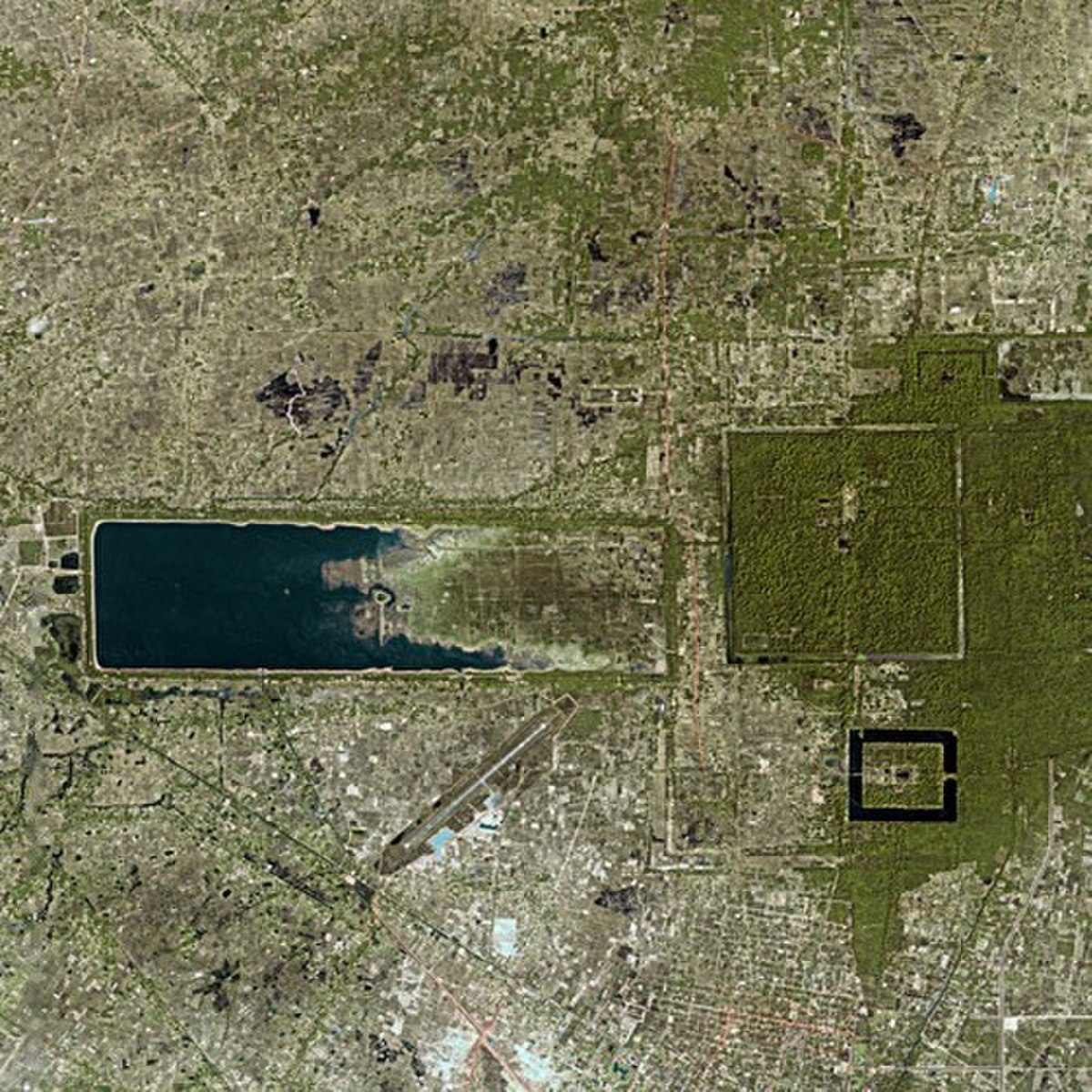

Évolution du simple barrage, le système du baray apparaît vers le IXe siècle à Vat Phu et accompagnera l'essor de la puissance khmère jusqu'au déclin et à l'abandon de ce système d'irrigation à partir du XIIIe siècle.

Le Baray, gigantesque bassin généralement rectangulaire dont les dimensions varient (de 3,8 km pour l'Indratatāka de Roluos et jusqu'à 7 km pour les baray d'Angkor), est perpendiculaire à la pente du terrain. L'orientation du Baray respecte en général la disposition Est-Ouest des monuments religieux, mais peut être légèrement désaxée afin de tirer partie de la pente naturelle (comme par exemple à Koh Ker ou plus encore à Preah Khan de Kompong Svay. Ils sont établis par des digues, simples levées de terrain de 5 à 10 mètres de haut, constituées du remblai obtenu par le creusement de deux fossés (extérieur et intérieur).

Le principal inconvénient de ces structures était leur entretien difficile et pénible qui ne pouvait pallier durablement à leur ensablement qui limitait leur bon fonctionnement à quelques dizaines d'années. La plupart furent l'objet de surélévations successives avant d'être abandonnés pour un nouvel emplacement et un nouveau détournement des cours d'eau pour leur alimentation.

Il y eut ainsi au moins 3 baray successifs à Angkor : le baray oriental, le baray occidental qui fut surélevé à plusieurs reprises, et le baray du Neak Pean et à chaque fois les rivières étaient détournées afin de remplir ces réservoirs d'irrigation (rivières Siem Reap puis O Klok).

Srah

Bassin artificiel, habituellement plus petit qu'un baray (en thaï, 'sa')

Constructions

Les édifices profanes, y compris les palais, étaient construit en matériaux périssables, probablement en bois, souvent sur des plates-formes entourées de pierre.

Ponts

La construction des routes royales qui culminèrent avec Javayarman VII nécessitèrent la réalisation de nombreux ponts, presque tous suivant le modèle du Spean Thma: voûtes en encorbellement et donc piles plus larges (1,5 m) que les arches (environ 1 m). Les garde-corps sont des serpents nagā.

Le plus grand encore visible est le Spean Prap Tos sur la route à l'est du Tonlé Sap entre Siem Reap et Kompong Thom avec 64 mètres de long et 16 mètres de large.

Éléments des monuments, dénominations

- Antarala

- Corridor reliant le garbhagrha au mandapa

- Antéfixe

- motif placé sur les toits ou corniches d'un édifice à l'extrémité d'une rangée de tuiles ou d'une partie saillante d'une toiture, par exemple pour orner ou pour masquer.

- Ardhamandapa

- Court porche à l'entrée d'un mandapa

- Arogayasala

- Bannalai ou Bibliothèque

- C'est le nom convenu de bâtiments que l'on trouve dans presque toutes les enceintes extérieures des temples khmers. Souvent par paire, de part et d'autre du chemin d'accès Est à la seconde enceinte. Leur ouverture est vers l'Ouest, donc vers le sanctuaire central.

- Leur plan est rectangulaire, souvent avec un faux étage, l'ouverture est précédée d'un avant-corps. Elles sont dépourvues de fenêtres et seules des ouvertures de petite taille ressemblant à des trous d'aération donnent un peu de lumière.

- Il n'y a que peu d'éléments permettant de vérifier leur destination, seule une dénomination pustakâṣramah trouvée au Prasat Khna semble accréditer l'hypothèse de bibliothèque.

- Banteay

- Mot khmer pour désigner une citadelle, provenant probablement du sanscrit pandaya (forteresse)

- Dharmasala ou Gîte d'étape

- Dharmasala ou encore littéralement maison avec feu. Les routes de l'époque khmère, telle la voie royale entre Angkor et Phimai, étaient jalonnées de ces constructions qui étaient probablement accompagnées d'abri pour les pèlerins. Elles étaient vraisemblablement le sanctuaire de ces abris, dans lequel était entretenu un feu à l'usage des pélerins. Beaucoup sont isolées le long des anciennes voies, mais certaines sont construites dans l'enceinte extérieure d'un temple, comme au Preah Khan d'Angkor. Ces dharmasalas étaient distants d'environ quinze kilomètres les uns des autres, ce qui correspondait à une journée de marche.

- Garbhagrha

- Chambre intérieure d'un sanctuaire khmer; littéralement : "utérus"

- Gopura (bâtiment d'accès)

- Pour pénétrer dans les enceintes successives des temples, on traverse des pavillons de plan généralement cruciforme surmontés de une ou trois tours, toujours situés au milieu d'un côté et orientés vers les points cardinaux, les gopura. Les enceintes des temples sont généralement orientées Est-Ouest, l'entrée étant pour la plupart des édifices, située à l'est. Toutefois, certains des temples sont orientés avec l'entrée à l'ouest, comme Angkor Vat ou Vat Athvéa, édifices vraisemblablement consacrés à Vishnou, l'ouest étant chez les Khmers, associé avec la mort.

- Ku

- petite tour partiellement évidée. (à rapprocher de prasat et de prang)

- Mandapa

- Antichambre, pavillon ou porche devant le sanctuaire principal

- Phnom

- en khmer, colline, mont. A donné phanom en thaï

- Prali

- Arête d'un toit

- Prang

- Mot thaï désignant une tour en forme de cône allongé ou d'épi de maïs, issue du sikhara de l'architecture indienne. Le prang central est construit au-dessus du garbhaghra.

- Prasat (tour sanctuaire)

- C'est un des éléments distinctifs de l'architecture khmère, inspiré au départ de celle des sanctuaires de l'Inde. Le Prasat abrite la cella, petite salle carrée, où est située l'idole.

- Dotés de quatre portes, orientées en général aux quatre points cardinaux, dont une seule vraie ouverture à l'est en général, ils sont couronnés par quatre faux étages reproduisant en miniature le premier niveau.

- Les prasat peuvent être isolés (Prasat Neang Khmau à Koh Ker), par rang de trois (Banteay Srei), puis groupés par cinq en quinconce (Angkor Vat).

- En thaï, le terme prasat se traduit par château (sous entendu des dieux) et peut désigner un ensemble -parfois très important- de bâtiments à caractère religieux, une chapelle, une tour sanctuaire isolée; on peut par extension parler de "temple".

- Preah

- "sacré", en khmer, vient du sanskrit "brah", en thai "phra". Par exemple Preah Vihear (khmer), Prasat Phra Viharn (thaï)

- Sala

- Salle de repos

- Salle aux danseuses

- Certains temples (comme par exemple Preah Khan d'Angkor ou encore Beng Mealea) comportent des salles décorées de frises de danseuses sacrées ou Apsaras.

- Somasutra

- Conduit servant à drainer l'eau lustrale utilisée pour laver les statues à l'intérieur des bâtiments

- Vihara

- Terme sanscrit pour désigner un temple, de plan rectangulaire, destiné à abriter une statue de Bouddha (viharn en thaï, vihear en khmer)

Matériaux

Les constructions en "dur" ont d'abord (jusqu'à la fin du IXe siècle) utilisé la brique, assemblée avec un mortier de chaux coloré. Elle sera d'abord parée d'enduit permettant de colorer ou de réaliser des fresques puis, généralement tardivement, recouvert d'un parement épais permettant de réaliser des reliefs. Les encadrements des ouvertures et notamment les linteaux étaient dès cette époque en blocs de grès permettant de fines sculptures.

A partir du Xe siècle, la pierre devient le matériau privilégié avec la mise en œuvre de la latérite pour les fondations et le remplissage et de grès pour les portées et les parties sculptées. Différentes carrières (souvent dans la région de Kulên) et veines en ont fourni une grande variété de coloris: blanc, gris, gris-jaune (Angkor Vat), gris-bleu (Ta Kéo) et rose (notamment Banteay Srei).

Le bois était utilisé principalement à titre décoratif pour les portes monumentales dont étaient munis les accès mais également dans des faux-plafonds et lambris. Il resta également employé dans quelques utilisations structurales, certains linteaux intérieurs et des charpentes.

La tuile constituait la toiture des bâtiments annexes, sur une charpente en bois.

Techniques de construction

Les Khmers étaient d'extraordinaires artistes, mais les moyens de construction peuvent surprendre. Ils avaient une grande expérience des constructions en bois et ont essayé de la transposer dans leurs premiers monuments de pierre (notamment les assemblages à tenon et mortaise ou à onglet). De même, ils privilégiaient l'ajustage en place (par rodage des briques et des blocs de pierre) plutôt qu'une fabrication de précision.

Il semble que seul le résultat et le caractère imposant comptaient pour les bâtisseurs khmers. Par exemple, aucun effort ne semble avoir été fait pour assurer la cohésion des bâtiments par appareillage à joints croisés et accrochage entre les façades et les murs de refend, sans parler de chaînage; les blocs de pierre, de taille aléatoire sont simplement empilés. Ces méthodes de construction sont la cause de bien des éboulements dans de nombreux monuments.

Les monuments khmers n'utiliseront jamais l'arc pour leurs voûtes mais uniquement l'encorbellement. Cette technique avait le mérite de combiner voûte et toiture imperméable, mais limitait les audaces (2 mètres de portée en général, les réalisations plus ambitieuses n'ont pas résisté à l'épreuve du temps). La raison de cet emploi exclusif de la voûte encorbellée semble d'ordre religieux, "les voûtes appareillées n'ayant pas de repos, seules les voûtes encorbellées dorment".

Les traits communs

Pendant toute la période d'influence hindouiste, les temples vont évoluer d'une imitation de l'architecture hindoue de l'époque vers un style original dont l'archétype est le temple-montagne : pyramide à cinq gradins surmontée de 5 tours en quinconce évoquant les 5 pics du mythique Mont Meru.

Le plus souvent, le temple-montagne lui-même est entouré de cinq enceintes (et de douves ou bassins) dont seule la plus externe pouvait avoir une utilité militaire de par ses hauteur et épaisseur. Le grand espace entre l'enceinte extérieure et la deuxième avait une utilité temporelle puisque abritant de nombreux édifices pour la cour royale, les prêtres et autres habitants de cette cité. Il avait également l'objectif d'augmenter la majesté du temple, comme on peut le ressentir aujourd'hui en franchissant la gopura ouest d'Angkor Vat et en découvrant le temple au bout de la chaussée.

Perspective et trompe-l'œil, notamment dans les escaliers d'accès dont les largeur et hauteur des marches diminuent à chaque niveau tandis que la hauteur des niveaux décroît.

- Escaliers

- Escaliers impraticables: hors le renforcement de l'impression de hauteur, une explication a été donnée qui serait que ces escaliers sont destinés à être empruntés de côté, de façon à ne jamais faire face à l'idole du sanctuaire central et donc au dieu.

- Galeries ouvertes

- Sanctuaires à fausses portes: prasat

- Chaque sanctuaire abritant la cella, minuscule lieu de cérémonie, a une seule ouverture, une porte, généralement à l'Est, autrefois munie de battants en bois, tandis qu'aux 3 autres points cardinaux, il comporte par symétrie des fausses-portes en pierre, probablement à l'identique de celle en bois. Ce premier niveau est surmonté de 3 à 4 faux étages pyramidaux comportant des fausses portes ou, du moins, des frontons.

- Fenêtre à balustres

- Rappel des constructions en bois, de nombreuses fenêtres et fausses fenêtres sont obscurcies par des balustres en grès qui paraissent comme fabriquées au tour.

Galerie ouverte, Angkor Vat |

Fausse porte, Banteay Srei | Fenêtre à balustre, Angkor Vat |