Bastide (ville) - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Fondateurs

Personnages de haut rang, les fondateurs des bastides peuvent être classés comme suit :

- les comtes de Toulouse Raymond VII et Alphonse de Poitiers

- les rois de France Louis IX, Philippe III le Hardi, et Philippe IV le Bel,

- les rois d'Angleterre Henri III, Édouard Ier, Édouard II et Édouard III,

- les grands subordonnés, comme les sénéchaux Doat Alaman, Eustache de Beaumarchès et Jean de Grailly, agissant au nom et pour le compte de leur souverain,

- les seigneurs locaux, avec entre autres les comtes de Foix, les comtes du Comminges, les comtes d'Astarac

- les autorités religieuses, comme des évêques ou des abbayes.

Lieux d'implantation des villes neuves

Vers l'an Mil, en raison d'une démographie croissante, un grand mouvement d'urbanisme se développe dans toute l'Europe. En Catalogne, on construit les villasnovas. Outre-Rhin, on crée les gründungstädte, et l'Italie voit surgir les borghi nuovi. L'Europe centrale n'est pas en reste avec de nombreuses fondations en Pologne actuelle et en Bohème. En France, débute l'essor des castelnaus, des sauvetés et enfin des bastides. Mais la construction de ces dernières va être un mouvement d'une ampleur inégalée, et surtout planifié et organisé.

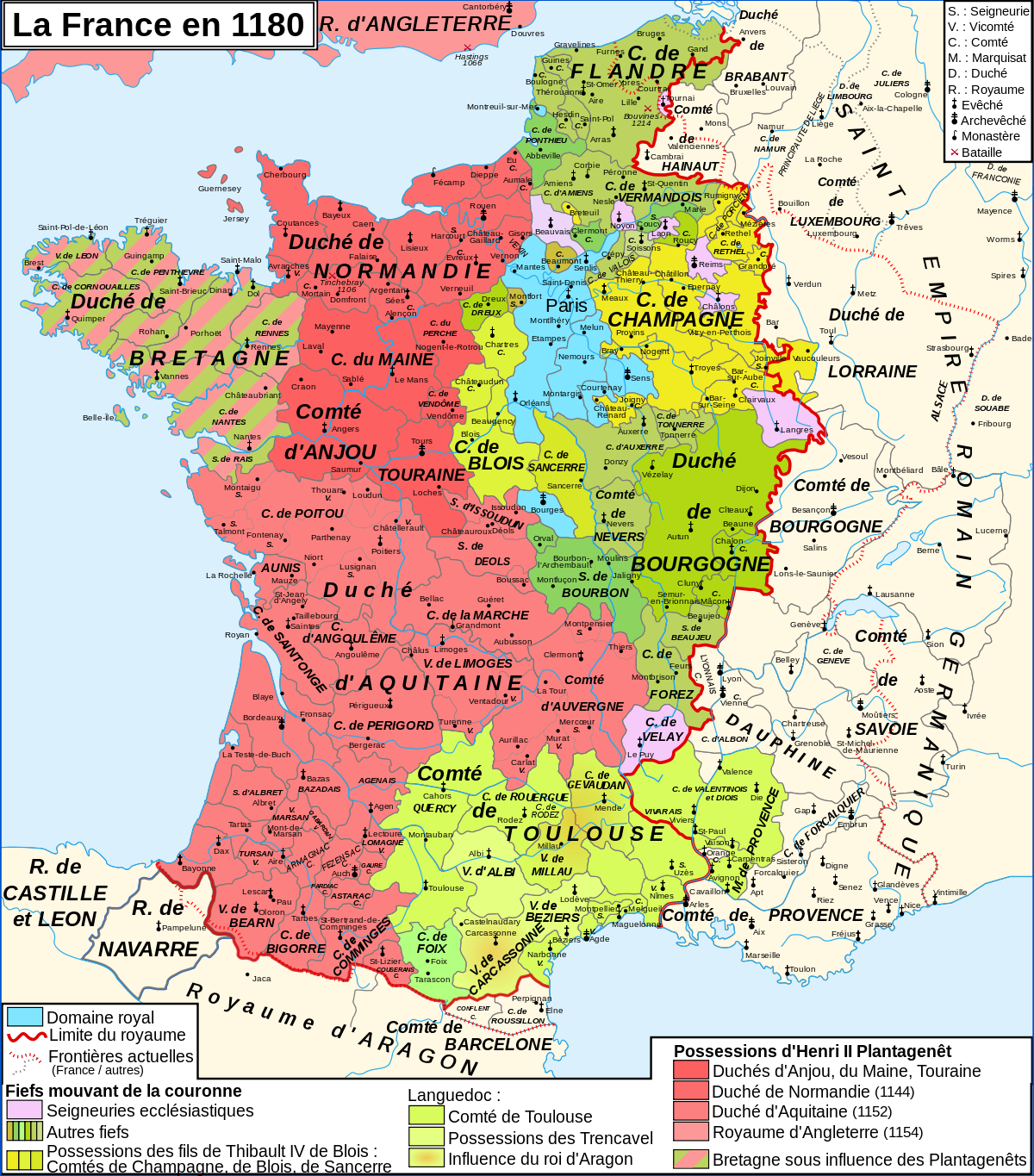

Durant le Moyen Âge, le sud-ouest de la France actuelle est une zone de friction entre les rois de France et d'Angleterre, à cause du Duché d'Aquitaine et du comté de Toulouse. C'est dans cette région que vont surgir durant 150 ans ces nouveaux villages, appelés bastides, au fil des gouvernances et des conflits. De Libourne à Carcassonne, et de Rodez à Mont-de-Marsan, quatorze départements actuels sont concernés, correspondant à une vaste zone de 50 000 km2.

Malgré l'intérêt géopolitique des bastides, les bastides sont implantées aussi en fonction du relief, de la qualité des sols et de la présence vitale de l'eau. À vocation agricole et économique, elles devaient aussi assurer la prospérité des nouveaux habitants, appelés les poblans.

Certaines bastides s'établissent toutefois sur des positions défensives fortes, comme Arouille, Hastingues, Montfort, Baigts, Pimbo, Miramont-de-Guyenne... D'autres sont entre les deux, moyennement ouvertes et protégées, comme hésitantes. Par exemple : Saint-Justin, Cazères... Mais la majorité s'implante dans des vallées sans accident. Quelques exemples seraient : Grenade, Villefranche-de-Rouergue, Toulouzette, Labastide-Chalosse et Duhort.

Situation au XIIe siècle et au début du XIIIe siècle

Situation sociale

La société de l’époque est essentiellement rurale. Les paysages sont très individualisés. La terre est divisée en de tout petits pays. Les plus grands sont à l'époque le Périgord, le Quercy et le Rouergue présentant une unité toute relative. Les autres pays, surtout en Gascogne, sont nombreux du fait de leur petite étendue, gérés par d'innombrables seigneurs.

Toujours en Gascogne, mais aussi dans le sud du Périgord, les paysans sont semi-nomades, migrant de quelques kilomètres lorsque la terre ou les forêts sont épuisées. Dans la région toulousaine au contraire, la terre est plus fertile et cultivée depuis l'antiquité. Des villes et villages antiques, avec de l'artisanat, contribuent à y enrichir une bourgeoisie locale.

Cette époque correspond cependant à une forte progression de la démographie, commencée vers l'an Mil. Ainsi la fondation de nouveaux villages cités plus bas, comme les castelnaus et les sauvetés apporte une première réponse à cette croissance de population. Dans le sud-ouest, une immigration temporaire vers la Catalogne, la Navarre et l'Aragon s'ajoute au phénomène. Après une baisse entre 1180 et 1220, liée à la croisade des Albigeois, la natalité reprend rapidement et la création des bastides va concorder à cette nouvelle demande d'urbanisation.

Situation politique

Le droit féodal est installé depuis plusieurs siècles. Après une période d'invasion et d'insécurité (Sarrasins, Vikings), les seigneurs chargés de la protection des plus faibles se mettent à construire des châteaux plus conséquents et plus défensifs. La féodalité a institué aussi les notions de vassalité et de suzeraineté. Ainsi tous ces seigneurs du sud-ouest de la France actuelle sont vassaux du roi de France, soit directement, soit par l'intermédiaire des grands féodaux, comme Raymond V, comte de Toulouse, ou Aliénor d'Aquitaine, duchesse d'Aquitaine, comtesse de Poitiers et reine de France.

Les seigneurs de l'époque sont de deux types :

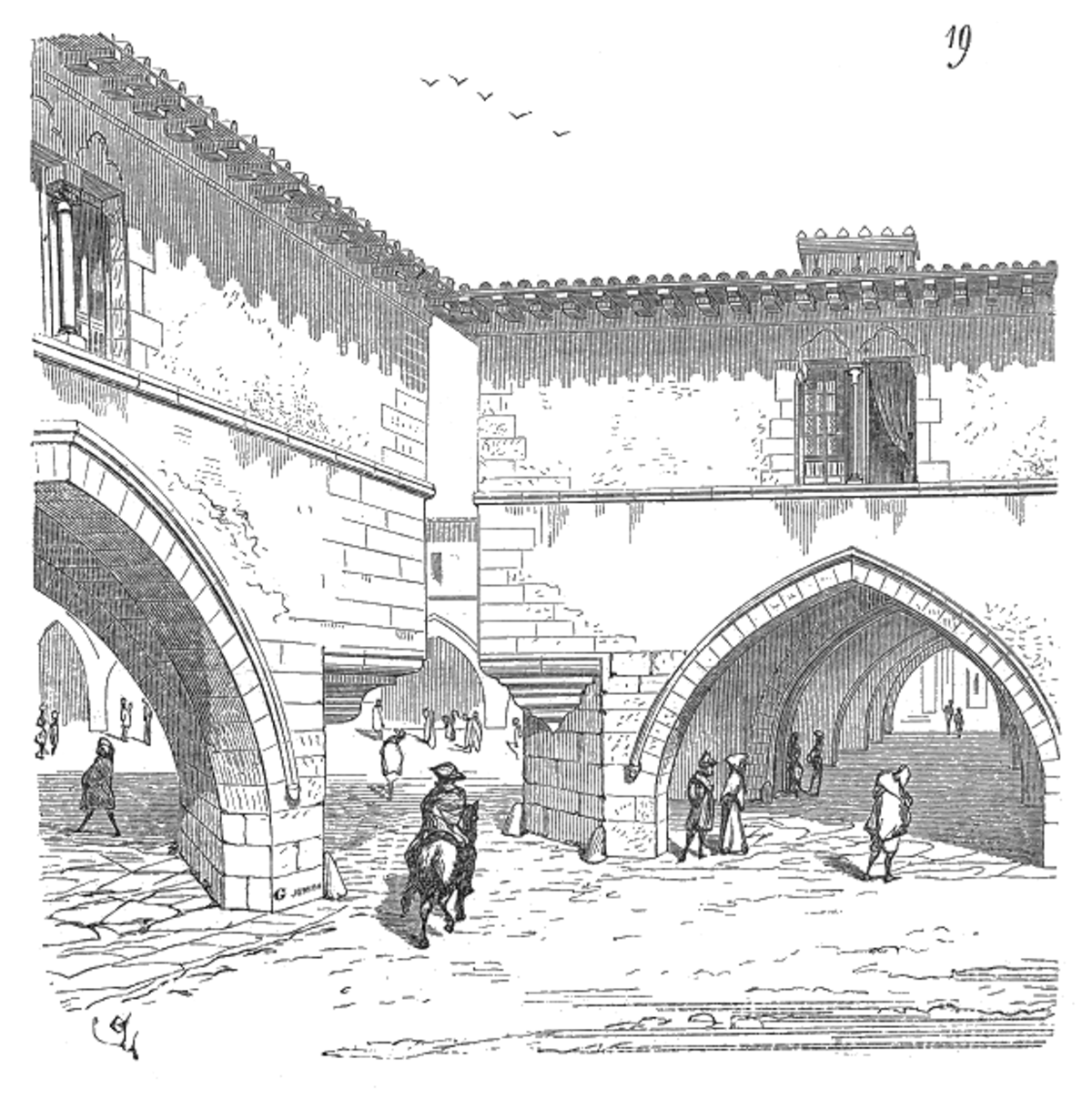

- Seigneurs laïques : ce sont des nobles qui offrent la protection à la population vivant sur son domaine. Pour être réellement dissuasif face aux autres seigneurs voisins, ils doivent faire de grandes dépenses militaires (château, garnison). Ainsi, de nombreux châteaux sont construits dans la région. Autour de ceux-ci se développent des castelnaus, villages agglutinés autour du castrum central. On peut souvent encore aujourd'hui déduire l'origine de ces villages de la présence dans leur nom de mots tels que : castéra, castel ou castelnaud, comme les villages : Castéra-Verduzan, Castelsarrasin, Castelnaudary, Belcastel ou Castelnaud-la-Chapelle. Le site d'implantation est toujours défensif, souvent perché. Au centre du castelnau se trouve une tour, logis seigneurial et poste d'observation. Les maisons sont serrées autour, créant un urbanisme à rues tortueuses et placettes.

- Seigneurs religieux : hommes d'Église, leur rôle est aussi d'assurer la protection des populations, mais ils le font d'une manière différente. La sécurité est garantie par la dissuasion : la menace d'excommunication. En effet, les terres de l'Église et surtout les villages ayant le statut de sauvetés sont protégés en droit par la paix de Dieu. À l'entrée et aux carrefours les plus fréquentés de ces terres, appelées finages, est implantée une croix, marquant la limite d'un espace sacré. Lorsqu'on dépasse ces bornes, il faut déposer les armes. Les noms actuels de ces villages, aussi appelés sauvetés, reflètent aussi leur histoire, comme La Sauvetat, La Sauve ou des villages ayant pris le nom d'un saint. Au niveau de l'urbanisme, les formes sont assez proches de celles des castelnaus. Les maisons se pressent autour du sanctuaire central car il s'agit du lieu véritablement inviolable. Dans ce sanctuaire, le clocher est généralement construit comme une tour de guet ou un donjon et souvent l'église est fortifiée. Une lourde porte, de petites ouvertures romanes, des murs épais avec contreforts ne sont pas un luxe dans ces temps troubles.

Un événement majeur va déterminer l'avenir politique de la région. En effet le 18 mai 1152, deux mois après l'annulation de son mariage avec Louis VII roi de France, Aliénor d'Aquitaine, duchesse d'Aquitaine, se remarie avec Henri Plantagenêt, futur Henri II roi d'Angleterre. Par cette union, Aliénor apporte à son nouveau mari ses terres d'Aquitaine, qui s'étendent de la Loire aux Pyrénées. Le sud-ouest devient alors une terre de conflits entre les royaumes de France et d'Angleterre.

Mais il est aussi intéressant de noter les liens familiaux des comtes de Toulouse avec les dynasties française et anglaise. En effet, Raymond VII comte de Toulouse, a pour mère Jeanne d'Angleterre, fille d'Henri II et sœur de Richard Cœur de Lion, et a pour grand-mère paternelle, Constance de France, sœur de Louis VII, roi de France.

D'autre part, un système de chartes se développe avant l'apparition des bastides. Il s'agit en fait de documents écrits où sont stipulés les droits et devoirs des habitants, les droits et devoirs de la commune et les redevances dont la population doit s'acquitter. Celle-ci préfère ce système moins arbitraire et de plus en plus de seigneurs adoptent des chartes. Dès le XIIe siècle, Auvillar et Montauban ont déjà des chartes de coutumes et des amorces de paréages, outils juridiques qui vont permettre et faciliter l'éclosion des bastides.

Pour J. Poumaride, historien du droit, « la pénétration du droit romain dans le bassin de la Garonne coïncide avec un grand mouvement d'affranchissement urbain et de création de bastides. Le principe de liberté individuelle que véhicule le droit romain est le ferment de cette éclosion urbaine acceptée par une féodalité méridionale peu cohérente ».

Situation religieuse

Deux faits importants jalonnent cette époque. Tout d'abord, le sud-ouest et le Languedoc voient s'établir et s'épanouir la doctrine cathare, qui trouve dans les conditions socio-culturelles de cette région un terreau favorable à son développement.

Et en 1121, le pape Calixte II fait de Saint-Jacques-de-Compostelle une ville sainte, presque à parité avec Jérusalem et Rome. Dès lors, l'Aquitaine et le midi toulousain se voient traverser par plusieurs chemins de pèlerinage. Dans les villes s'établissent des évêques et des monastères cisterciens s'implantent dans les campagnes. Les gens, très religieux, lèguent souvent à leur mort une partie de leurs terres à l'Église, qui devient vite une grande propriétaire terrienne.