Bastide (ville) - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Périodes de fondation des bastides

Période comtale (1222-1249)

Pour les historiens, la première bastide fondée fut celle de Cordes en 1222 par Raymond VII, comte de Toulouse. On a souvent préféré l'année 1144, année de fondation de Montauban par Alphonse Jourdain, comte de Toulouse, comme le début de l'ère des bastides. Mais la construction de Montauban est considérée aujourd'hui comme un événement isolé, certes exceptionnel et innovant (situation, plan organisé et privilèges accordés), mais sans lien précis avec les fondations massives des deux siècles suivants. D'autres villages, comme Saint-Félix-Lauragais fondé en 1167 et Lauzerte fondé en 1194 pourraient prétendre au titre de "première bastide". Mais l'année 1222, année de fondation de Cordes, correspond mieux à un élan de construction, initié par le nouveau comte de Toulouse Raymond VII. Par ailleurs, la fondation des bastides se place dans des traditions plus anciennes, d'abord antique avec les fondations de colonies, ensuite médiévales avec des fondations de sauvetés initiées par Guillaume le Pieux ou Géraud d'Aurillac.

La fin du XIIe siècle va correspondre à une période transitoire, débouchant sur les tragiques événements de la Croisade des Albigeois. Par leur opposition à la hiérarchie catholique et à la tolérance du comté de Toulouse, les Cathares se voient s'attirer les foudres de l'Église catholique romaine, qui les condamne comme hérétiques. Cherchant à les éliminer, d'abord par le prêche et le débat doctrinal, l'Église Romaine va utiliser la force. Ainsi, la croisade contre les Albigeois, prêchée par Innocent III, est menée par Simon IV de Montfort commandant les barons et comtes du nord de la France à partir de 1209 durant une décennie. Le roi français Philippe-Auguste n'y prend pas part, trop occupé à combattre les Anglais en Normandie. Cette croisade a comme conséquence, outre le fait d'éliminer le catharisme, d'affaiblir les pouvoirs locaux des Comtes de Toulouse, au profit des Capétiens s'établissant durablement dans la région. L'objectif est aussi de rattacher le comté de Toulouse à la couronne de France, pour ses richesses et sa position stratégique face aux terres aquitaines du roi d'Angleterre.

Toutefois en 1222, en pleine croisade contre les Cathares, à la succession de son père Raymond VI, Raymond VII comte de Toulouse cherche à affirmer son autorité en créant les premières bastides de Cordes et de Castelnau-de-Montmiral. Il les implante en Albigeois, terre meurtrie par la croisade.

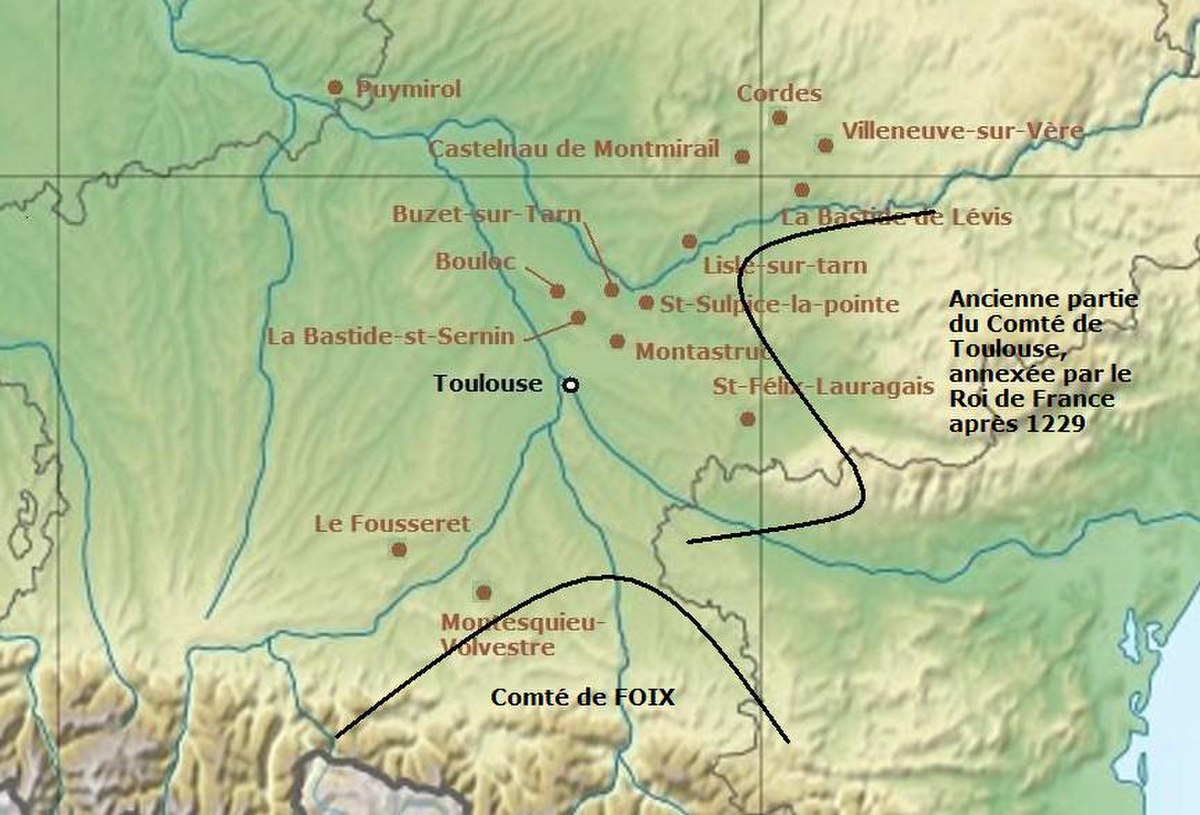

Mais le traité de Meaux-Paris en 1229 scelle le sort du comté de Toulouse. L'Albigeois est coupé en deux le long du Tarn, l'est du comté est réuni au domaine royal tandis que l'ouest reste au Comte de Toulouse Raymond VII. Il est prévu aussi par ce traité le mariage de la fille du comte de Toulouse, Jeanne, avec Alphonse de Poitiers, frère de saint Louis Roi de France, ainsi que l'annexion du reste du comté au Royaume de France à la mort d'Alphonse de Poitiers. Le comté de Toulouse est donc voué à disparaître.

Cependant, après 1229, Raymond VII, malgré son pouvoir affaibli, continue l'essor des bastides en limite avec ses anciens fiefs, devenus désormais domaines royaux. Ces bastides sont fondées de préférence sur les routes entre Toulouse et Albi, avec Montauban comme limite au nord. On peut citer Labastide-de-Lévis, Villeneuve-sur-Vère, Lisle-sur-Tarn ou encore Buzet-sur-Tarn. Quelques fondations excentrées de l'Albigeois constituent une minorité, pour contrecarrer le comte de Foix (Montesquieu-Volvestre, Le Fousseret).

Période alphonsine (1249-1271)

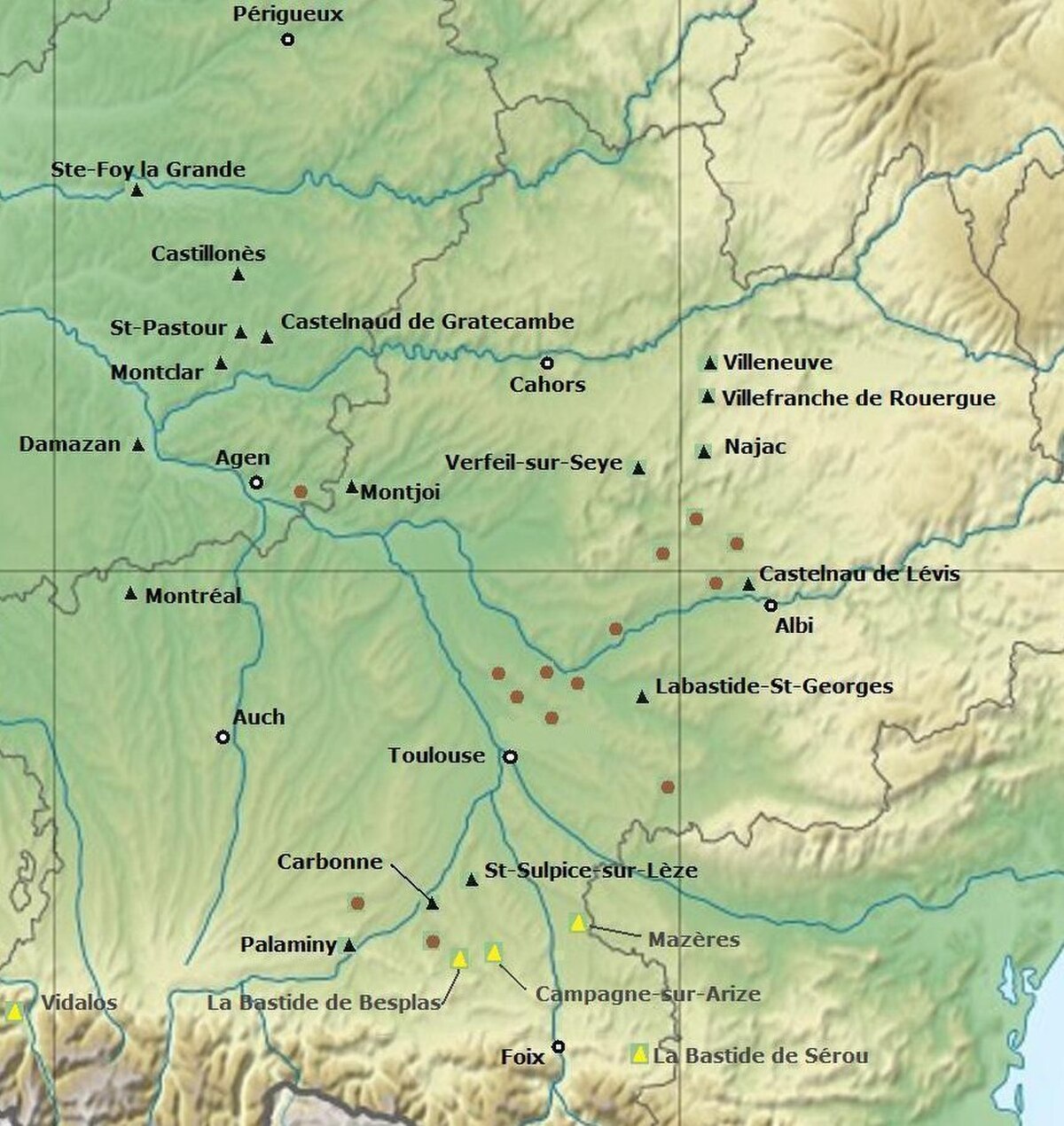

À la mort de Raymond VII en 1249, Alphonse de Poitiers, frère de Louis IX, devient comte de Toulouse. Pendant ses vingt ans de règne (1250-1270), Alphonse de Poitiers fonde cinquante quatre bastides.

Cet effort de fondations correspond à une évolution politique dans la région. En effet, en litige avec le roi duc à l'ouest pour l'Agenais et le comte de Foix au sud du comté, Alphonse de Poitiers a une volonté de colonisation des larges vallées au sud de Toulouse et vers Agen. Dans ces deux régions « frontières », il décide la construction de nouvelles bastides, à l'instar de Montréal-du-Gers en 1255. La même année, la fondation de Sainte-Foy-la-Grande, si près de Bordeaux, fait figure de provocation pour le roi d'Angleterre.

Un autre Traité de Paris en 1259 calme la situation politique provisoirement, en reconnaissant aux Plantagenêt la possession de Bordeaux, du Périgord et de la Gascogne. Cependant, ce traité prévoie dans une clause particulière que l'Agenais et le Quercy ne reviendront au roi d'Angleterre qu'après le mort de Jeanne de Toulouse sans descendance. Profitant de cette situation, Alphonse de Poitiers continue après le traité la création de bastides dans les dites régions, comme Castillonnès, Villeréal, et Eymet.

À cette époque commence aussi à se dessiner un axe de communication important entre Toulouse et Paris vers Cordes et Villefranche-de-Rouergue. Il s'agit également de création politique suite à l'arrivée des Capétiens dans la région. Ainsi, la construction de Villefranche-de-Rouergue en 1252 répond à la nécessité d'Alphonse d'installer son pouvoir en Rouergue, face aux anciennes cités, telles Najac, restées fidèles à la dynastie raymondine.

Plus au sud, vers le piémont pyrénéen, Alphonse de Poitiers lance la fondation de bastides en limite du comté de Foix. C'est le cas pour Carbonne, Palaminy, Saint-Sulpice-sur-Lèze, Villeneuve-de-Rivière ou encore Gaillac-Toulza. Il assure ainsi sa frontière du sud face au comte de Foix « expansionniste » et au comte de Comminges « turbulent ».

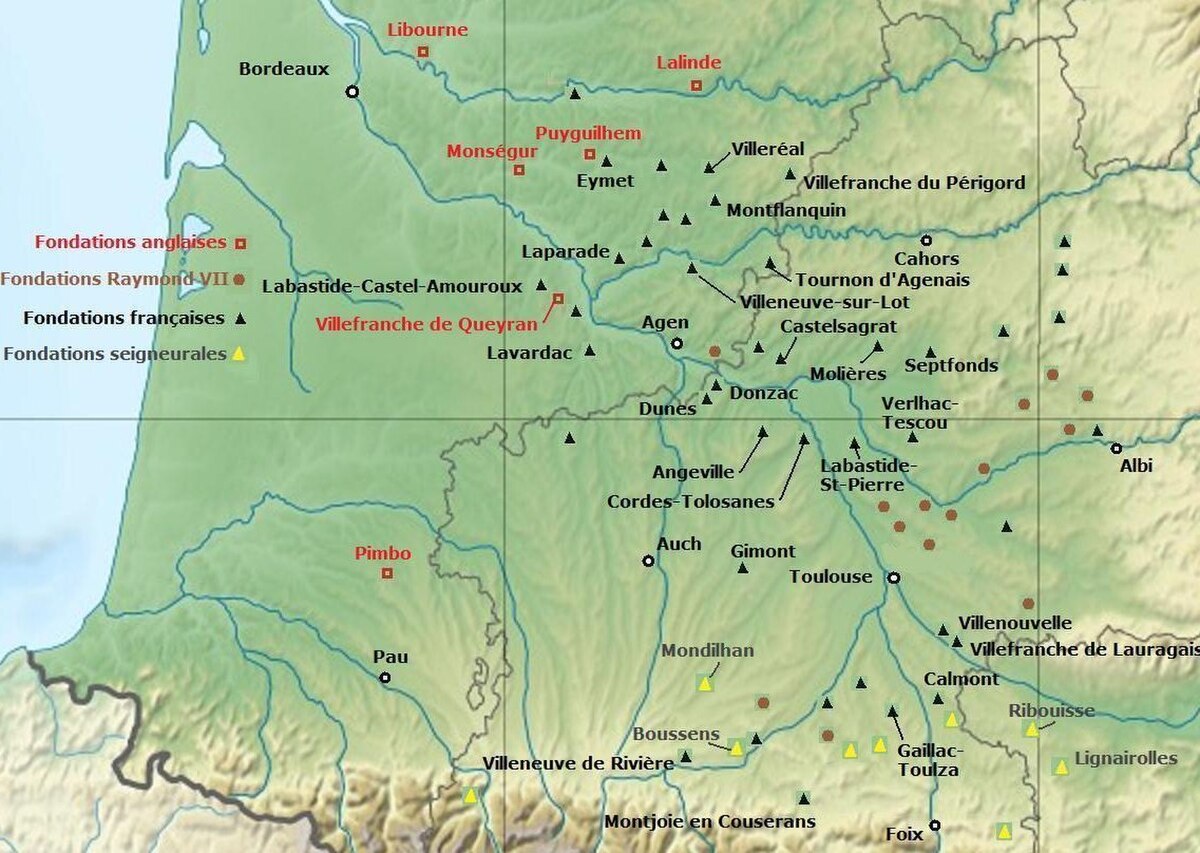

Période sénéchale (1271-1294)

Alphonse de Poitiers meurt en 1271, ainsi que sa femme Jeanne de Toulouse, sans doute à cause d'une fièvre contractée à Carthage. Ce couple est sans descendance. Le comté de Toulouse est définitivement rattaché au royaume de France et c'est donc le sénéchal du roi, Eustache de Beaumarchès qui préside désormais à la gestion des terres du comté.

De même, le roi d'Angleterre Henri III meurt en novembre 1272. Début 1273, Édouard Ier, son fils, est sacré roi d'Angleterre et s'empresse de revenir de terre sainte.

La même année, le sud-ouest est partagé de manière presque égale entre les deux rois. L'ouest et le nord-ouest sont aux mains des Anglais, l'est et le sud aux Français. La Gascogne constitue la région frontalière entre la France et le roi-duc. Les seigneurs locaux cherchent à rester autonomes en passant d'un camp à l'autre.

Les terres anglaises, surtout du nord-ouest, vont se couvrir de bastides. Les anciennes ont été fondées par la France, les nouvelles par l'Angleterre. Sur ces terres peu sûres, les bastides y sont placées sur des sites défensifs à proximité de cours d'eau, voies de transport en temps de paix.

À la fin de cette troisième période, le Lot et la Dordogne seront assez uniformément recouverts de bastides, le long des cours d'eau.

Du côté toulousain, Eustache de Beaumarchès fonde des bastides suivant une auréole autour de la métropole qui s'interrompt au sud-est. Dans l'Albigeois et la vallée de la Garonne, il intensifie l'implantation de bastides pour y consolider le pouvoir français.

Enfin, en Gascogne orientale, il existe de nombreux comtés. En effet, il s'agit d'une région cloisonnée par le relief qui n'intéressait pas Alphonse de Poitiers. Les bastides qu'Eustache y fonde sont un moyen pour lui d'infiltrer la région, face aux Anglais.

De 1295 à 1373

La fin du XIIIe siècle est marquée politiquement par une tension croissante entre l'Angleterre et la France. En effet, la guerre de Gascogne éclate en 1292. Suite à une querelle de marins à Bayonne pour des raisons de territoires de pêche, les Anglais mettent à sac La Rochelle et sa région. Le roi de France Philippe le Bel demande à Édouard Ier roi d'Angleterre de comparaître devant lui, pour expliquer cette félonie. Un accord est obtenu par l'occupation temporaire du duché d'Aquitaine par les Français, avec la livraison d'officiers anglais responsables du sac charentais, mais le roi de France installe ses troupes dans le Duché.

En 1294, le roi Édouard envoie une armée en Guyenne et récupère dès 1295 des villes comme Blaye, La Réole ou encore Bayonne. Par l'offensive de Charles de Valois, frère de Philippe le Bel, les Français prennent l'Agenais en 1295. Une trêve est imposée aux belligérants par le pape Boniface VIII, malgré le refoulement complet des anglais de l'Aquitaine par Robert d'Artois. La paix de Montreuil en juin 1299 et le Traité de Paris du 20 mai 1303 rend à l'Angleterre beaucoup de ses terres dévastées par cette guerre, prémices de la Guerre de Cent Ans.

Ainsi durant cette période d'antagonisme franco-anglais, et après la mort d'Eustache de Beaumarchès, la majorité des bastides construites le sont au sud-ouest de l'espace aquitain. Elles sont le fruit d'initiatives anglaises et seigneuriales. Le roi de France y participe peu. Il y a aussi intensification des implantations de bastides dans les régions déjà couvertes, ainsi qu'apparition de fondations de bastides dans le Lauragais et entre l'Ariège et l'Agout. Ces dernières pour assurer le contrôle des relations entre Toulouse et le Languedoc.

Le début de la guerre de Cent Ans en 1337 donne un coup d'arrêt à la fondation des bastides. Moins d'une dizaine vont continuer à sortir de terre, avec celle de Labastide-d'Anjou dans l'Aude en 1373 qui terminera cette grande épopée d'urbanisation du Moyen Âge.