Collégiale Notre-Dame de Montréal (Yonne) - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

La collégiale et les arts

La collégiale peut également être source d'inspiration pour des auteurs :

- en 1919, Romain Rolland fait dire au personnage principal de son truculent récit bourguignon "Colas Breugnon" :

- en septembre 2007, le réalisateur Christian Lara y a tourné trois scènes du documentaire-fiction "Le mystère Joséphine". Il s'agissait d'évoquer le couronnement de Joséphine par Napoléon Ier à Notre-Dame de Paris, en 1804.

- Depuis 2006, elle est l'aboutissement du spectacle de rue historique créé par l'association "Montréal en lumière" (site officiel).

Architecture

L'extérieur

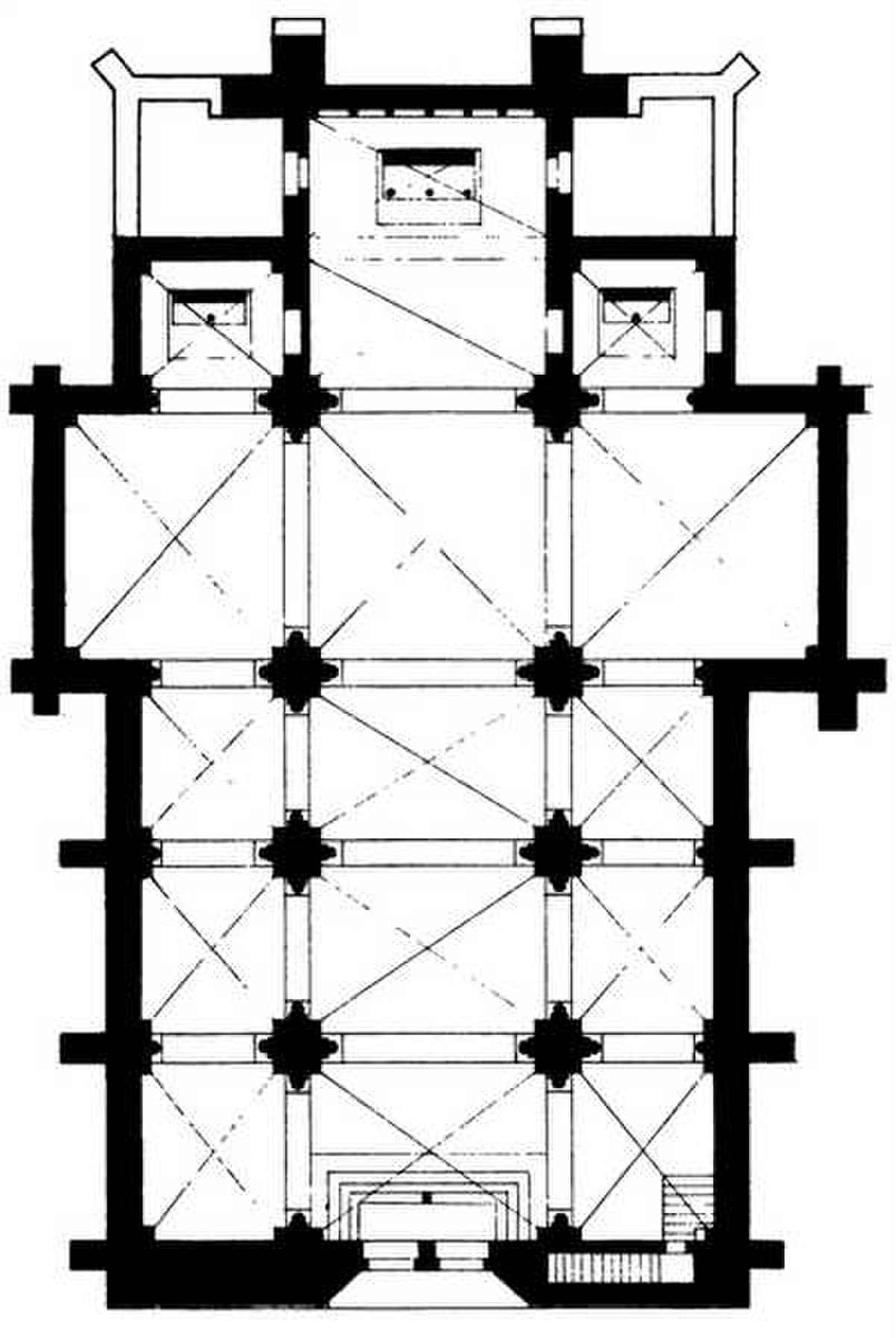

La collégiale est édifiée sur un plan en croix latine, c'est un édifice assez petit. Ses murs sont unis, bâtis en pierre de Coutarnoux et armés de lourds contreforts. Ils sont percés de fenêtres en plein cintre.

Les quatre pignons sont surmontés de croix toutes différentes.

| |

La façade

La façade est large et sobre, bâtie en pierre de taille. Le portail et la rosace en sont ainsi mis en valeur.

- Le portail

Le portail en plein cintre est une œuvre remarquable. Tout d'abord, par son équilibre, son assise est large : il occupe le tiers de la façade. Particulièrement bien proportionné, il semble soutenir avec une extrême finesse, la rosace qui l'effleure à peine.

Les colonnettes, de part et d'autre des portes, sont séparées par des rangées de fleurs bien ciselées, qui font du portail un beau spécimen de l' "art bourguignon fleuri".

Les arcs polylobés qui entourent les portes évoquent les architectures mozarabes d'Espagne. Certains ont voulu y voir une inspiration orientale rapportée de Terre Sainte par Anséric, à son retour de croisade.

Le tympan surmontant les portes devait porter un bas-relief, qui fut martelé à la Révolution et recouvert par l'inscription "le peuple français reconnaît l'Etre suprême et l'immortalité de l'âme".

Les vantaux des portes ont conservé leurs pentures de fer forgé du XIIe siècle.

|

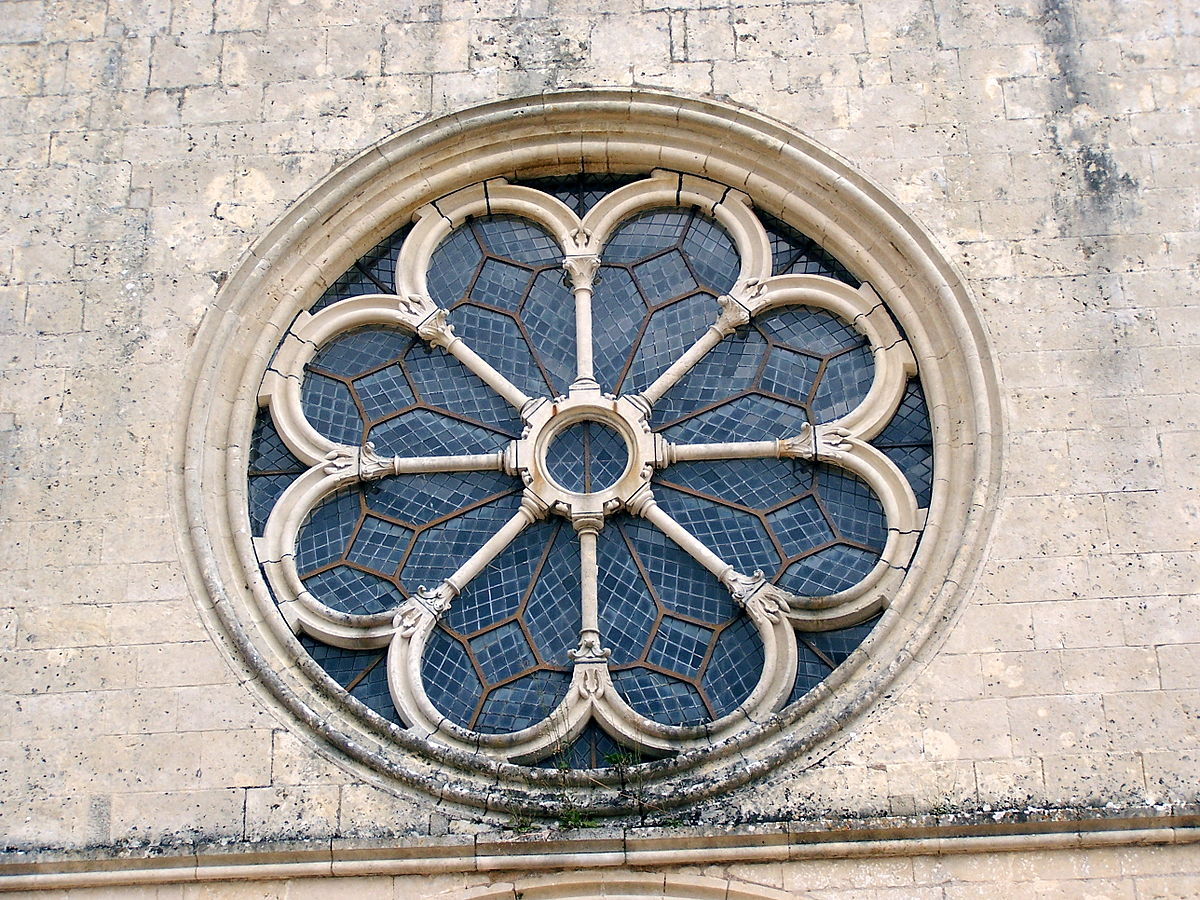

- La rosace

La rosace est, dans son genre, l'une des plus anciennes de France. Ses huit rayons sont formés de fines colonnettes et terminés par une arcature ajourée.

Selon l'architecte Viollet-le-Duc, qui l'étudia au XIXe siècle, la fit restaurer et classer monument historique, la rosace « rappelle celle de la façade occidentale de Notre-Dame de Paris ; ce sont les mêmes profils, le même caractère, la même simplicité dans les ornements ».

Le clocher

Lors de sa construction, la collégiale Notre-Dame n'était pas destinée à accueillir les paroissiens de Montréal. Elle n'avait donc ni cloche, ni clocher.

Plus tard, on a cherché à lui adjoindre une flèche, élevée à la croisée des transepts. Mais les vents soufflent fort au sommet de la colline, et occasionnaient de nombreux dégâts sur la flèche. En 1704, une grande tempête emporta le clocher. On reconstruisit au milieu du XVIIIe siècle, un clocher dans le style de la Renaissance. Mais un siècle plus tard, il penchait et menaçait d'entraîner les voûtes dans sa chute. On préféra le détruire, sur les conseils de Viollet-le-Duc.

Les cloches ont été installées au-dessus de la Porte d'en haut, où l'on peut toujours les voir et surtout les entendre ...

L'intérieur de l'église

La collégiale mesure 35 mètres de long sur 17 mètres de large, au niveau des transepts. Construite dans la seconde moitié du XIIe siècle, elle bénéficie des innovations de l'art gothique, telles les voûtes d'ogives de la nef qui apportent hauteur et lumière, tandis que l'art roman est encore présent dans les bas-côtés, voûtés d'arêtes. C'est donc un style de transition entre le roman et le gothique.

Le transept, orienté nord-sud, est fermé par deux murs droits, qui ne sont pas exactement parallèles. Ils sont ajourés de rosaces qui laissent entrer la lumière et éclairent le chœur.

L'abside est carrée, fermée par un mur droit à trois étages. En bas, celui-ci est orné d'une galerie d'arcades romanes fermées qui prend appui sur un banc de pierre, avec une piscine liturgique.

L'étage du milieu est percé de trois fenêtres, celle du centre étant plus large et plus haute que les autres

La partie supérieure abrite une belle rosace de la fin du XIIe siècle. Elle est entourée de colonnettes, qui outre leur fonction esthétique, permettent de renforcer le mur là où la rosace risquait de le fragiliser.

Sur la porte de la sacristie, à droite de l'abside, on peut remarquer une serrure qui daterait du XIIIe siècle.

Les piliers du transepts sont couronnés de chapiteaux tous différents. Ils présentent un décor végétal simple, mais décliné dans une très grande variété.

|

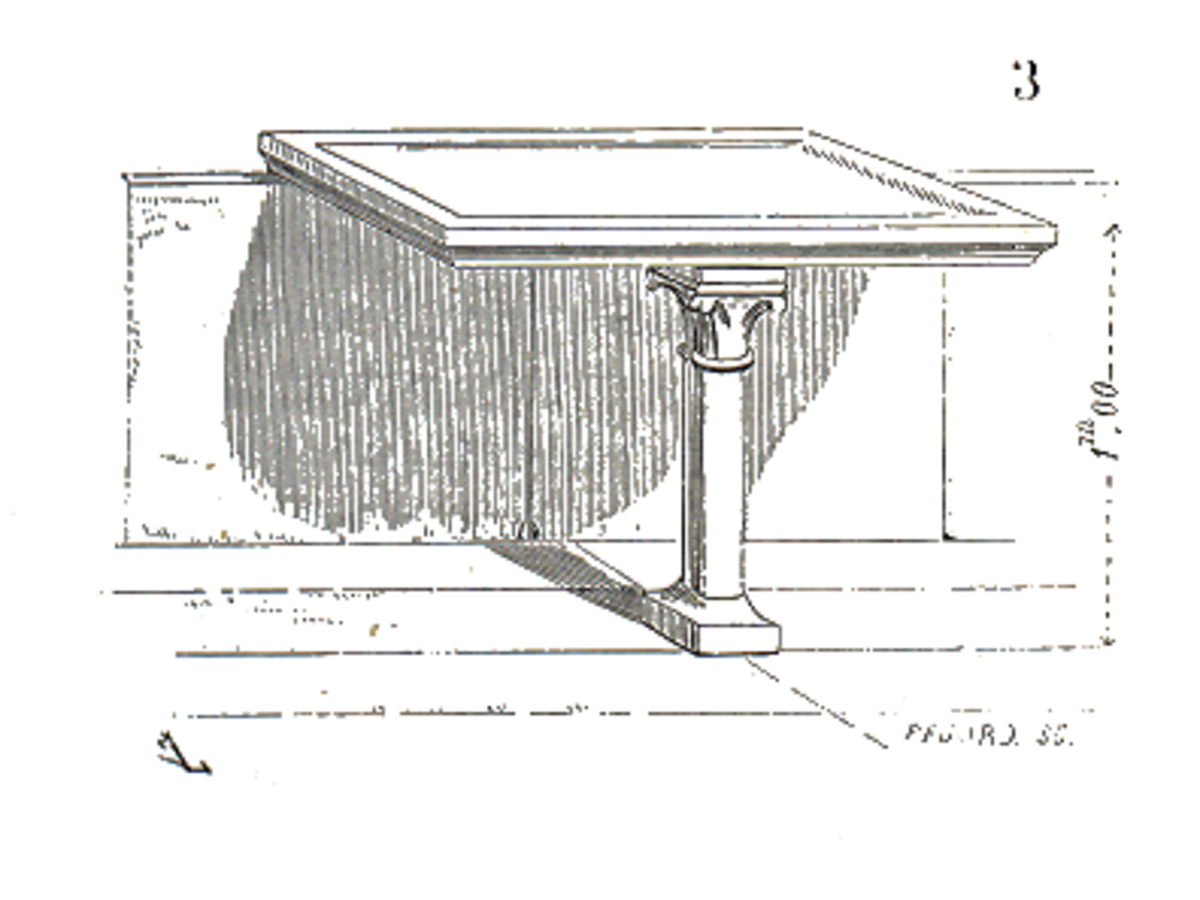

La tribune

"Je ne connais pas en France, d'autre exemple de tribune ainsi construite, et de cette époque, aussi admirablement conservée" écrivait Viollet-le-Duc. Construite en même temps que la collégiale, la tribune qui surplombe l'entrée repose sur de fortes consoles et symboliquement sur une fine colonnette. On y accède par un escalier aménagé dans l'épaisseur du mur de façade. Au centre de la tribune se trouve un autel de pierre datant de la fin du XIIe siècle, éclairé par la rosace située au-dessus. On peut penser que cette tribune devait être réservée au sire de Montréal et à sa famille.

|

Les stalles

Les stalles sculptées qui ornent la collégiale nous ramènent à la Renaissance. Le roi François Ier, en remerciement de l'accueil qu'il reçut à Montréal, fit un don au chapitre de la collégiale. Les chanoines utilisèrent le don, pense t'on, pour faire sculpter ces stalles. Exécutées entre 1530 et 1550, elles sont attribuées aux frères Rigolley de Nuits-sur-Armançon.

Les stalles sont des sièges destinés aux chanoines. La miséricorde est la partie du siège qui se rabat, permettant ainsi aux chanoines de se reposer au cours des longs offices, sans véritablement s'asseoir, d'où son nom. Les sculptures des miséricordes sont toutes différentes.

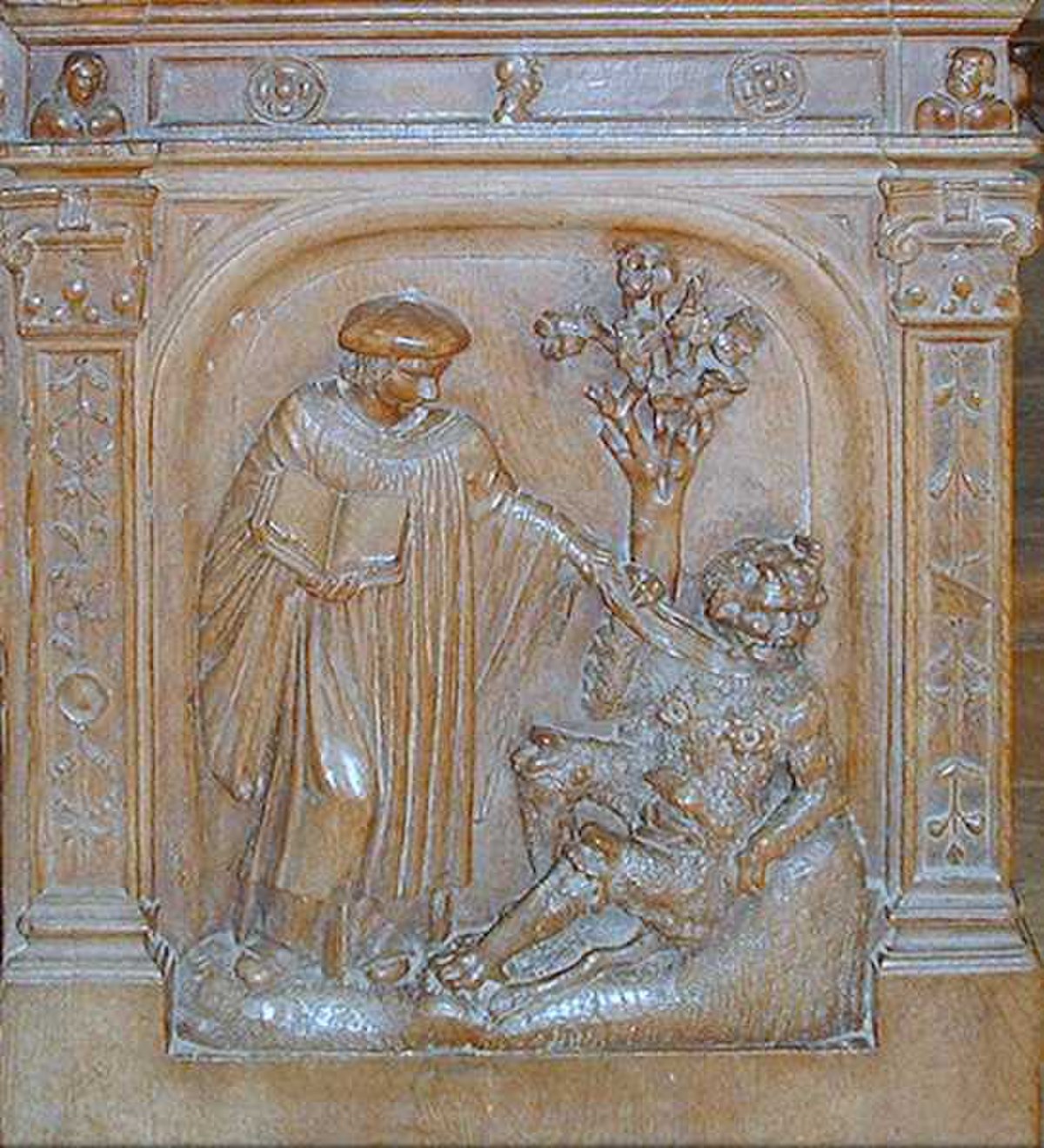

Les panneaux en bas-reliefs et les groupes en ronde bosse qui les couronnent représentent des scènes bibliques. Le style renaissance marque un retour à l'art antique, grec ou romain. On trouve un foisonnement de rinceaux et d'éléments végétaux.

Au XIXe siècle, les stalles avaient été installées dans le chœur, et certains panneaux furent alors mutilés pour les adapter.

| |

« Je n'ai point vu de stalles anciennes mieux travaillées ni plus remplies d'ornements ». Victor Petit.

Les panneaux sculptés

| Le péché originel On y voit Adam et Ève dans le paradis terrestre, de part et d'autre de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le démon, à tête humaine, est caché dans l'arbre et semble d'adresser à Ève. Adam porte la main à sa gorge, comme s'il avait déjà mangé le fruit défendu. L'expression de son visage souligne sa prise de conscience tardive. | La vertu et le vice Un homme debout, un livre ouvert à la main, maintient un démon à figure humaine à ses pieds. Celui-ci cherche à se dégager de son emprise, représentée par une écharpe enroulée autour de son cou. Cette allégorie pourrait représenter la vertu maîtrisant le vice, la théologie triomphant de l'hérésie. |

| La Visitation Ce panneau présente la rencontre de deux femmes enceintes. Celle de droite est Elisabeth, cousine de Marie, qui va donner naissance à Jean-Baptiste. Marie, venue à la rencontre de sa cousine, porte Jésus. Elle pose sa main sur le ventre d'Elisabeth. L'arrière-plan est un paysage, avec une petite ville fortifiée et un moulin à vent. Est-ce une évocation de la campagne montréalaise ? | L'annonce aux bergers Deux bergers sont tournés vers le ciel et regardent des anges qui semblent leur annoncer la naissance du Messie. A leurs pieds se trouve un chien, et des moutons paissent à l'arrière-plan. |

| Le baptême de Jésus Le Jourdain coule aux pieds de Jésus, tandis que son cousin Jean-Baptiste verse sur sa tête l'eau du baptême. Aux dessus de leurs têtes volent des anges. | Allégorie de la force Un homme barbu terrasse des lions. Certains y voient une évocation biblique : David ou Samson combattant un lion. Peut-être le lion est-il une figure du mal ? |

| L'atelier de Joseph Nous retrouvons Jésus enfant dans l'atelier de son père, occupé à travailler le bois. Derrière lui se trouvent ses outils : ciseaux, gouge, hachette. Marie, assise, est en train de coudre. Jésus, devant l'établi, est dans un chariot à roulette poussé par un ange. | La samaritaine Dans cette scène tirée de l'évangile de Jean, Jésus désormais adulte rencontre une femme, une samaritaine, qui puise l'eau dans un puits. A la différence des autres scènes, l'arrière-plan n'est pas représenté. |

|

Les groupes en ronde bosse

| Les deux lions Deux lions se font face en se disputant un os, saisissants de réalisme. Peut-être évoquent-ils l'âpreté des luttes entre les hommes et la loi du plus fort qui trop souvent l'emporte. | L'adoration des mages Les rois mages, richement vêtus à la mode orientale du XVIe siècle, viennent déposer leurs offrandes aux pieds de l'enfant-Jésus. |

| La présentation de Jésus au temple Marie et Joseph présentent Jésus au vieillard Syméon et à la prophétesse Anne. | Les personnages au lutrin |

| Les compères Cette scène - emblème de Montréal - serait un clin d’œil des sculpteurs. En effet, la tradition veut que les frères Rigolley se soient représentés eux-mêmes en train de se servir du vin avec un pichet, en bons bourguignons qu’ils sont, peut être pendant la pause.

— Victor Petit |

Le mobilier

Retable

Il s’agit d’un polyptyque du XVe siècle composé de sept panneaux, dont quatre consacrés à la Vierge. On l’attribue à un atelier de Nottingham, en Angleterre, dont la production est bien connue.

Il est malheureusement incomplet puisque quatre panneaux ont été volés en 1971 et remplacés par des photos.

Le retable est en albâtre et certains éléments pouvaient être peints (vêtements, meubles).

On peut voir de la gauche à la droite :

- le diacre saint Étienne

- l’Annonciation

- l’adoration des mages

- la messe de saint Grégoire le Grand

- l’Assomption de la Vierge

- le couronnement de la Vierge

- le diacre saint Laurent

|

Chaire

Sculptée au XVe siècle, la chaire est une véritable dentelle de bois.

Sur sa base sont représentés des sujets profanes, classés au registre des monuments historiques depuis 1904.

|

| Lutrin En bois finement sculpté, il servait à porter les grands livres de chants des chantres. | Triptyque sculpté Cette oeuvre du XVIe siècle, située dans le choeur, représente le Christ entouré de la Vierge et de saint Pierre. Jésus tient dans sa main le globe terrestre surmonté d'une croix. Marie porte l'enfant Jésus. |

| Tableau du couronnement de la Vierge Il s'agit d'un tableau peint au XVIe siècle par un artiste d'origine hollandaise. Il représente la Vierge, assise dans les cieux et entourée par la Trinité : le Père et le Fils qui la couronnent, l'Esprit Saint sous la forme d'une colombe. | Calvaire en pierre Cette croix du XIVe siècle a été retrouvée en 1943, enterrée dans le cimetière. Elle a été placée dans le transept sud (à droite quand on regarde le choeur). Elle montre le Christ crucifié, surmonté par deux anges qui portent le soleil et la lune. Sur l'autre côté, on voit la Vierge, couronnée par un ange. La croix est décorée de nombreuses fleurs et d'évocations de pierreries. |

| Pierres tombales Le pavage de la collégiale est fait de grandes dalles, dont certaines sont d'anciennes pierres tombales. Les plus intéressantes ont été relevées et adossées aux murs de l'église. Elles proviennent des tombes de châtelains, chanoines et autres notables, du Moyen Age jusqu'au XVIIIe siècle. On peut également voir d'anciens sarcophages, difficiles à dater. | Cloche Il s'agit d'une cloche fondue en 1623, inscrite à l'inventaire des monuments historiques. Légèrement fêlée, elle fut remplacée dans la Porte d'en Haut en 1994 par deux cloches plus petites. |